|

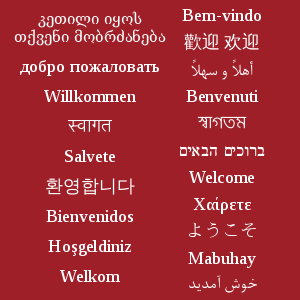

Gruß  Der Gruß, die Begrüßungsformel, Begrüßungsfloskel, Abschiedsformel und Abschiedsfloskel, ist eine formalisierte oder ritualisierte Geste, Floskel oder ein anderes Ausdrucksmittel zum Einleiten bzw. Abschließen eines Kontaktes. Dadurch unterscheidet man formal zwischen mehr gestischen Grußäußerungen und versprachlichten bzw. verschriftlichten Grußformeln in der zwischenmenschlichen Interaktion. Die Bezeichnung ist zurückgebildet aus dem Verb grüßen, welches auf das westgermanische grotjan – „zum Reden bringen, sprechen machen“ – zurückgeht. Bestimmte Gesten zeigen die Zugehörigkeit zu bestimmten Gesellschaften, Vereinen oder Bewegungen an. Mit dem Gruß demonstriert der Grüßende seine Sicht der Beziehung zum Gegrüßten. Die Grußformen sind abhängig von Kultur, Zeit und Mode. Persönliche KontakteBei persönlichen Kontakten wird verbal oder gestisch gegrüßt. Knigge-gerechtes Grüßen und Begrüßen Im westlichen Kulturkreis gibt es verschiedene Regelwerke, die Normen über etikettegerechte Verhaltensweisen enthalten; in ihnen wird auch das regional unterschiedliche Grüßen und Begrüßen beschrieben. Bei einer Begrüßung kommt es demzufolge im Gegensatz zu einem Gruß zum Körperkontakt, vornehmlich in Form von Händeschütteln.[1] Ausgenommen von dem Kontaktgebot sind kollektive Begrüßungen einer Gruppe durch einen Redner. Auch gilt ein Verhalten nur dann als etikettegerecht, wenn der Rangniedere den Ranghöheren, ein Herr die Dame, der Jüngere den Älteren, der Gastgeber den Gast zuerst grüßt etc.[2] Einen „grußberechtigten“ Menschen, der von dem Betreffenden nachweislich gesehen und erkannt wurde, nicht zu grüßen gilt im westlichen Kulturkreis als Unhöflichkeit. Insofern gibt es auch im Zivilleben in gewisser Weise eine „Grußhöflichkeit“. Neben Regeln für das Zusammentreffen von Personen gibt es auch Regeln für förmliche Verabschiedungen. Benimmbücher, in denen entsprechende Begrüßungs-, Verabschiedungs- und andere Regeln nachgelesen werden können, werden im deutschsprachigen Raum nach Adolph Knigges Hauptwerk Über den Umgang mit Menschen „Knigge“ genannt. Diese Bezeichnung wird im Internetzeitalter auch für Online-Regelwerke benutzt. SpracheVerbal geäußerte Grüße sind zum Beispiel „Guten Tag!“, „Tag!“, „Hallo!“, „Grüß Gott!“, „Grüß dich!“ bzw. „Grüß Sie!“, „Grieß Eahna!“ und „Griaß Eich“ im Bairischen und in Österreich, sowie „Grüezi!“, „Grüessech!“ (in Teilen der deutschsprachigen Schweiz), „Servus!“, „Valet!“, „Diener!“ (wird im Itzgründischen benutzt), „Salve!“, „Heil!“, „Ave!“, „Moin!“, „Ahoi!“ „Willkommen!“, „Mahlzeit!“, „Glück auf!“, „Gude!“, „Peace!“, „Salut!“, „High five“ oder „Hi!“. Auch das aus dem Italienischen stammende „Ciao!“ hat sich im deutschen Sprachbereich eingebürgert, ebenso wie das französische Adieu, wenn auch in anderer Bedeutung, nämlich fast ausschließlich als Abschiedsgruß, etwa wie Tschüss. Ist der Gruß tageszeitabhängig (z. B. „Gute Nacht!“), spricht man von einem Tagesgruß. Im Lötschental und im Goms (Kanton Wallis, Schweiz) wechselt der Gruß gleich viermal: Von frühmorgens bis etwa 8 Uhr gilt „Guätä Morgä!“, danach bis um Mittag „güätä Tag wohl!“. Nach dem Mittagessen bis ca. 20 Uhr wird man mit „Guätä Abe!“ begrüßt. Später gilt „Guet Nacht wohl!“ Manche Grüße gelten sowohl für die Begrüßung wie auch für die Verabschiedung, so kann „Guten Abend!“ lokal auch bedeuten, dass man dem Gegrüßten bei der Verabschiedung eine gute Nacht wünscht. Ein weiteres Beispiel ist in Bayern und Österreich „Servus!“, das sowohl für die Begrüßung als auch für die Verabschiedung gebraucht wird. In Mittel- und Norddeutschland verbreitet (und sich zunehmend auf Süddeutschland ausdehnend) ist „Tschüss!“ oder „Adschüs!“, im Rheinland „Tschö!“. In Berlin ist morgens ein schlichtes „Mojen!“, tagsüber „Tach!“ und zur Abendszeit „Abend!“ (oder auch „'n Abend!“ für „einen schönen guten Abend!“) gebräuchlich. Die standarddeutschen („hochdeutschen“) Begrüßungsformeln finden allerdings auch hier immer breitere Anwendung. In Ostfriesland und Schleswig-Holstein ist „Moin!“, in Hamburg und Bremen auch in der verdoppelten Form: „moin-moin!“ eine den ganzen Tag über gültige Begrüßungsformel (möglicherweise eine Kurzform von friesisch „moi morn!“ – wörtlich übersetzt: „schönen Tag!“). In der Schweiz, Südtirol, Österreich und in Altbayern gibt es die Gruß-Formel „bhüeti!“ oder „bhüeti Gott!“ („behüte dich Gott!“), in Österreich, Südtirol und Altbayern „pfüet di!“, „pfiat di!“ oder „pfiat di Gott!“ ausgesprochen. Parallel dazu auch „pfiat ina (Got)!“ („behüte Sie Gott!“), und „pfiat eich (Got)!“ bzw. „pfiat enk (Got)!“ („behüte euch Gott!“). GestenUnter gleichrangigen Personen

Unter Personen verschiedenen Rangs

Der Humanethologe Irenäus Eibl-Eibesfeldt hat aufgrund interkultureller Vergleiche auch Anhaltspunkte für angeborene Grußformen beschrieben (siehe Augengruß). SonderformenAls weitere Grußformen haben sich u. a. entwickelt:

Diese Verneigungen zeigen Respekt und Anerkennung des gesellschaftlichen Ranges an, aber nicht notwendigerweise Unterwerfung. Unterwerfung Eine Unterwerfung ist eine Geste nicht nur der Höflichkeit, sondern auch der Unterordnung. Solchen Gesten begegnet man in weniger facettierten Gesellschaften seltener; Europäer zum Beispiel reagieren heute eher mit Befremden auf ein Niederknien vor einer menschlichen Autorität. Die Unterscheidung zwischen einem formal höflichen Gruß und einer Unterwerfung fällt nicht immer leicht; beispielsweise ist die Proskynese (griechisch für „das Küssen des Bodens“) vom griechischen Forscher Herodot, 5. Jahrhundert v. Chr. überliefert:

Nach der Eroberung Persiens führte Alexander der Große persische Manieren auf seinem eigenen Hof ein, einschließlich des Kniefalls. Besucher, mussten sich, abhängig von ihrem Rang, niederwerfen, niederknien, oder den König küssen. Seine griechischen und makedonischen Unterworfenen begehrten gegen diese Praxis auf, da sie diese für sie religiösen Rituale als allein den Göttern zustehend betrachteten. In Ländern mit vornehmer höfischer Gesellschaft ist das Verneigen vor Adel und Königshaus üblich, wobei die Verneigung stehend erfolgt. Im Westen verneigen sich Frauen nicht, sondern vollführen einen Knicks, wobei ein Fuß und der gesamte Körper zurückbewegt und gesenkt wird, während man den Kopf neigt. Differenziertere Unterwerfungsgesten verwendete man in formalisierteren Gesellschaften. Der 叩頭 Kotau (kantonesisch, wörtlich „den Kopf stoßen“) im Kaiserreich China war ein Zeichen tiefer Verehrung. Dabei wird der Kopf so weit gesenkt, dass er den Boden berührt: Man beginnt mit dem Niederknien, setzt sich zurück auf die Fersen, bewegt die Hände über Schenkel und Knie zum Fußboden und bewegt den nach unten geneigten Körper nach vorn. Ob der Kopf gebeugt wird oder nicht, spiegelt zudem den Grad der Unterordnung wider – in der Kriegskunst zum Beispiel bleibt der Kopf gehoben, in religiösen Zeremonien berührt die Stirn den Boden. In vielen Kampfsportarten wird als Teil der Etikette vor Beginn eines Trainings oder eines Wettbewerbes angegrüßt, in Gruppen grüßen die niedrigeren Grade den höchsten Gürtelträger durch eine Verbeugung. Religiöser GrußViele Gläubige knien während des Gebets; Katholiken, teilweise Anglikaner vollziehen eine Kniebeuge: Das rechte Knie gebeugt berühren sie als Zeichen der Anbetung Gottes den Boden. In manchen Fällen wird auch ein hoher kirchlicher Würdenträger (Papst, Bischof) als Gesandter Gottes mit einer Kniebeuge begrüßt, dann allerdings mit dem linken Knie – um den Unterschied zur Verehrung Gottes deutlich zu machen. In orthodoxen Kirchen findet sich statt der Kniebeuge die sogenannte kleine Metanie, eine Verneigung, bei der der Gläubige mit einer Hand den Boden berührt. Während des islamischen Gebets wird eine kniende Verneigung vollzogen: der sujud, bei dem Stirn, Nase, Hände, Knie und Zehen den Boden berühren. In der byzantinischen Liturgie ist das Stehen mit herabfallenden Händen die Gebetshaltung schlechthin; es drückt zugleich die Ehrerbietung gegenüber Gott und die Würde des Beters als durch die Taufe erlösten und erhöhten Menschen aus.[5] Evangelische und katholische Christen erheben sich während des Gottesdienstes beim Hören des Evangeliums und beim Sprechen des Vater unser. Militärischer GrußEin militärischer Gruß dient in der Tradition der meisten Streitkräfte sowie in anderen militärisch organisierten oder uniformierten Institutionen als gegenseitige Ehrbezeugung. Er wird international auf ähnliche Weise ausgeführt, wobei Einzelheiten von Nation zu Nation variieren. Maritimer GrußSchiffe begrüßen sich durch Dippen der Nationalflagge – am Fahnenmast halb herunterlassen und wieder hissen. Siehe auch: ahoi. Nichtpersönliche KontakteIn Telefonaten, Briefen, Telegrammen u. ä. werden nur mündliche oder z. T. auch bildliche Grüße übermittelt. MündlichStandesgrüßeIn Verbindung mit Heil stehen oft Standesgrüße wie „Berg Heil!“ (Kletterer), „Petri Heil!“ (Angler) und „Waidmanns Heil!“ (Jäger). Darauf antwortet man jeweils mit „… Dank!“, also „Petri Dank!“ usw. Während der Zeit des Nationalsozialismus war die Begrüßung mit „Heil Hitler!“ allgemein üblich.

Begrüßung in TelefongesprächenEine besondere Form der Begrüßung zeigt sich in Telefongesprächen. Im europäischen Raum lassen sich unterschiedliche Begrüßungsformeln finden mit denen sich der Angerufene meldet. Allgemein unterscheidet man zwischen fünf verschiedenen Formeln:[6]

Die Verbreitung dieser Formeln ist unterschiedlich und hängt stark von Situation und Umfeld ab. Ein bedeutender Unterschied zeigt sich im Vergleich von geschäftlichen und privaten Telefongesprächen. „Hallo“ und „ja“ sind pan-europäisch zu finden, wohingegen das Nennen der Nummer eher geringere Anwendung findet (z. B. in Großbritannien). In Deutschland, Österreich oder der Schweiz ist es sowohl in geschäftlichen als auch in privaten Telefongesprächen üblich, dass der Angerufene zuerst seinen Namen nennt. Im Rahmen eines geschäftlichen Telefongesprächs zeigt es sich als ratsam zuerst den Namen der Firma zu nennen, dann den eigenen Namen und anschließend eine Grußformel (z. B. „Guten Tag!“).[7] Auf diese Art und Weise erhält der Anrufer alle wichtigen Informationen über seinen Gesprächspartner. In anderen europäischen Ländern ist diese Begrüßungsform dagegen eher dem geschäftlichen Raum vorbehalten. In südeuropäischen Ländern oder auch in den Niederlanden oder Polen verwendet der Angerufene sehr häufig spezielle Formeln. Einige Beispiele wären hier

Schriftlich Im Schriftdeutsch werden Grußformeln verwendet

Vor allem bei E-Mails, im Chat und bei SMS werden Emoticons verwendet, um Grüße zu übermitteln. Tageszeitspezifische Formeln wie „Guten Abend“ sind im klassischen Schriftdeutsch unüblich. Beispielsweise in E-Mails werden sie durchaus verwendet, wenn der Absender annehmen darf, dass der Empfänger die Nachricht zur genannten Tageszeit lesen wird. Sprachwissenschaftlicher HintergrundAufgrund der Tatsache, dass Grußformeln in der Regel paarweise vorkommen, werden in der Sprachwissenschaft zwei Formen unterschieden – die kopierte Grußform und die Komplementärform.[8] Anzuführen ist zudem eine dritte Form, die sogenannte Komplementär-Kopie-Formel.[6] Die kopierte GrußformEin Beispiel für eine kopierte Grußform: Der Grüßende nutzt beispielsweise die Grußform „Guten Tag“ und der Gegrüßte antwortet mit einem „Guten Tag“. Ohne jegliche Abänderung wiederholt der Gegrüßte die Form, die der Grüßende verwendet hat – er kopiert sie. Im europäischen Raum beinhalten kopierte Grußformen meist Tageszeiten (vgl. „Guten Morgen“, „Guten Abend“, „Gute Nacht“). Mitunter wird dieses Kopieren auch bewusst angemerkt. Etwa als: „Ich sag(e) auch: Guten Morgen!“ oder „Guten Morgen, auch!“ Die KomplementärformEin Beispiel für eine Komplementärform: Der Grüßende nutzt beispielsweise als Gruß: „Wie geht es dir?“ und der Gegrüßte antwortet mit „Gut – und dir?“. Zu beachten ist hierbei, dass zum einen der Grüßende mit seinen Worten nicht zwangsläufig nach der Gesundheit seines Gegenübers fragt und über dessen Befinden eine Auskunft erhalten möchte. Zum anderen enthält die Antwort des Gegrüßten nicht immer die Wahrheit, d. h. der Gegrüßte würde auch dann mit „Gut.“ antworten, wenn dies nicht zutrifft. Die Komplementär-Kopie-FormelDa diese Formel hauptsächlich in Nordamerika, Lateinamerika und Australien genutzt wird, wird hier ein englischsprachiges Beispiel einer Komplementär-Kopie-Formel verwendet: Der Grüßende nutzt beispielsweise als Gruß: „How do you do?“ und der Gegrüßte antwortet mit „How do you do?“ (Betonungsmuster bei beiden gleich). Bei dieser Art der Begrüßung wird die Grußform kopiert und der Grüßende verwendet keine Grußform, die eine Tageszeit beinhaltet. Hierbei liegt bei beiden Gesprächspartnern keine Intention darin, Informationen über die Gesundheit des anderen zu erfahren. Somit rückt der eigentliche Inhalt der Frage völlig außer Acht – ein Vorgang, der als Pragmatikalisierung[9] bekannt ist. (Siehe auch: Howdy) Literatur

WeblinksCommons: Greetings – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Gruß – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Wiktionary: Begrüßungsformel – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Wiktionary: Verzeichnis:Deutsch/Grüßen/Begrüßungsformeln – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Belege

|