|

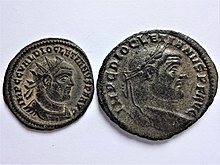

MünzreformEine Münzreform ist eine geldpolitische Maßnahme zur Änderung wesentlicher Bedingungen eines Münzsystems. Kleinere Änderungen an einem Münzsystem werden dagegen nicht als Münzreform bezeichnet. Der Übergang ist allerdings fließend. Eine Münzreform kann rein faktisch erfolgen, wenn ein Münzstand seine Münzen ohne nach außen erkennbaren Rechtsakt ändert. Typischerweise erfolgt eine Münzreform aber durch ein Gesetz, wenn sich die Änderungen auf sein Hoheitsgebiet beschränken. Verpflichten sich Vertragsstaaten durch einen völkerrechtlichen Vertrag (Münzvertrag) zu bestimmten Bedingungen ihrer Münzsysteme, erfolgt die anschließende Umsetzung aus den Verpflichtungen eines Münzvertrages in einem Vertragsstaat im Regelfall ebenfalls durch ein Gesetz. Merkmale einer MünzreformEine Münzreform kann sich auf verschiedene Merkmale eines Münzsystems erstrecken: MünzmetalleSchon in der Antike unterschieden sich die Münzsysteme nach dem Metall ihrer Hauptmünze. Waren die ersten Münzen noch aus Elektron, einer auch natürlich vorkommenden Mischung aus Gold und Silber, hat die erste tiefgreifende Münzreform des Kroisos von Lydien ein bimetallisches Münzsystem eingeführt, das nun aus Gold- und Silbermünzen bestand und auf Elektron als Legierung verzichtete. Diese Münzreform war durch die schwankenden Anteile von Gold und Silber in den Elektronmünzen veranlasst worden. Ziemlich schnell wirkte das Greshamsche Gesetz, wonach das „schlechte Geld“ das „gute Geld“ als dem Geldumlauf verdrängt: Zahlungen wurden eher mit Münzen vorgenommen, die einen relativ geringen Goldgehalt aufwiesen und die höherwertigen Münzen mit höherem Goldgehalt dagegen zurückgehalten. Um dem entgegenzuwirken, wurden Gold- und Silbermünzen durch die Münzreform des Kroisos konsequent voneinander getrennt. Nur die Insel Lesbos hat noch lange Zeit nach dieser Reform ihre Prägung von Elektronmünzen beibehalten. Die immer weiter gehende Unterteilung der Silbermünzen führte zu extrem kleinen Münzen, die leicht verloren gingen. Im 4. Jahrhundert v. Chr. wurden deshalb die ganz kleinen Silbermünzen durch Bronzemünzen ersetzt. Diese Münzreformen führten bei der Münzreform Alexanders des Großen zu einem metallisch dreigeteilten Münzsystem (Gold-Silber-Bronze), das in der römischen Kaiserzeit wieder aufgenommen wurde und sich erst in der spätrömischen Zeit durch den Mangel an Silber auflöste. Münzfuß und Münzgrundgewicht Häufig hat eine Münzreform den Münzfuß eines Münzsystems geändert. Der Münzfuß legt fest, wie viele Münzen aus einem Münzgrundgewicht geprägt werden. Bis in das 19. Jahrhundert bezogen sich die deutschen Münzfüße auf die Kölner Mark von fast 234 Gramm Feinsilber als Münzgrundgewicht. 10 Taler, die im 10-Taler-Fuß geprägt wurden, wiesen somit ein summiertes Feinsilbergewicht von fast 234 Gramm auf, der einzelne Taler hatte somit ca. 23,4 Gramm Feinsilber. Seltener wurde durch eine Münzreform auch das Münzgrundgewicht verändert. Im Dresdner Münzvertrag von 1838 wurde die zuvor regional leicht variierende Kölner Mark auf genau 233,855 Gramm definiert. Die wichtigste Veränderung des Münzgrundgewichts war die Ersetzung der Kölner Mark durch das Zollpfund von 500 Gramm im Wiener Münzvertrag des Jahres 1857. Da gleichzeitig aber der 14-Taler-Fuß in einen 30-Taler-Fuß geändert wurde, hatte diese Reform nur wenig Auswirkungen auf den Feingehalt des einzelnen Talers. NominalstrukturEine Münzreform kann auch Münznominale abschaffen oder einführen. Beispiele für die Änderung von Nominalen ist die Abschaffung der Didrachmenprägungen nach griechischem Vorbild im Münzsystem der römischen Republik zugunsten des Denars im Jahr 211 v. Chr. Durch die Münzreform Karls des Großen gab es zunächst nur einen standardisierten Silberpfennig (denarius). Der zunehmende Handel im Spätmittelalter verlangte nach der Einführung größerer Nominale, weshalb Kreuzer und Groschen geprägt wurden. Im Übergang zur Neuzeit folgte mit dem Taler eine noch größere Silbermünze. Ein weiteres Beispiel ist das Ende der Taler-, Gulden- und Schillingewährungen durch die Reichsmünzgesetzgebung der Jahre 1871 und 1873, die für das neu gegründete Deutsche Reich die Mark als neues Nominal einführte. Während der Gulden der süddeutschen Staaten in 60 Kreuzer (der Kreuzer in 4 Pfennige weiter unterteilt) und die Taler der norddeutschen Staaten in 24 oder 30 Groschen geteilt wurden (mit unterschiedlicher weiterer Unterteilung des Groschens in 12 oder in 10 Pfennige), wurde die neu eingeführte Mark in 100 Pfennige unterteilt. Auch die Einführung einer solchen dezimalen Teilung des Hauptnominals war wesentlicher Bestandteil von vielen weltweit vorgenommenen Münzreformen des 19. Jahrhunderts. Anlässe für MünzreformenEs gibt völlig unterschiedliche Anlässe für Münzreformen. Dazu gehören die Festlegung eines gemeinsamen Münzfußes durch verschiedene Münzstände für eine Währungsunion. Typischerweise enthalten die Vereinbarungen auch Festlegungen für die Gestaltung der Münzen, damit diese als zu einem Währungsgebiet gehörend erkannt werden können. Die wirtschaftlichen Belastungen der Punischen Kriege führten dazu, dass die römischen Bronzegussmünzen bei Beibehaltung ihres Nominalsystems in ihrem Gewicht mehrfach reduziert wurden, um Metall zu sparen. Faktische Änderung im Münzfuß ergeben sich häufig durch nicht angekündigte Herabsetzungen des Münzfußes, also der Herabsetzung des Feingehalts der Münzen. Damit soll der Schlagschatz des Münzherren erhöht werden. Diese Wertverminderungen bleiben auf Dauer aber nicht unentdeckt und führen zu Forderungen der Wiedereinführung eines „guten Geldes“. Während die heimliche Herabsetzung des realen Wertes durch Verminderung des Feingehaltes nicht als Münzreform bezeichnet werden, wird die Wiederherstellung eines Münzsystems mit verbindlichen Werten gern als Münzreform bezeichnet. Schon in der römischen Kaiserzeit wurde mit Umschriften wie RESTITVT(OR) MON darauf hingewiesen, dass der Kaiser das Münzsystem wiederhergestellt habe. Führt eine Münzreform tatsächlich zu einer Wiederherstellung eines Münzsystems mit höherwertigen Kurantmünzen setzt dies in der Regel wirtschaftlich bessere Zeiten voraus, in denen sich ein Staat die Einziehung der schlechteren Münzen und Ausgabe der besseren Münzen des neuen Münzsystems auch leisten kann. Die Herabsetzung des realen Wertes von Münzen ist dagegen ein Indiz für wirtschaftlich schlechte Zeiten. Oft wird eine umfangreiche Emission von Münzen eines neuen Münzsystems durch einen beutereichen kriegerischen Sieg ermöglicht. Beispiele hierfür sind die Plünderung von Syrakus durch die Römer, die die Einführung des Denars ermöglichte, der Sieg Karls des Großen über die Awaren mit der nachfolgenden karolingischen Münzreform oder die Reparationsleistungen nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 der den Übergang von verschiedenen Silberwährungen zu einer Goldwährung der deutschen Staaten zumindest erleichterte. Beispiele für historische Münzreformen

Literatur

EinzelnachweiseInformation related to Münzreform |