|

Encéfalo

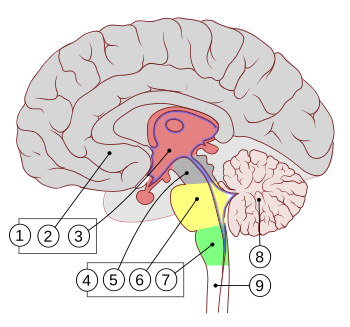

El Encéfalo[1] (del griego εν en, ‘dentro’, y κεφαλή kefalé, ‘cabeza’; ‘dentro de la cabeza’) es la parte del sistema nervioso central de los vertebrados ubicada dentro del cráneo. Es el centro de control de: el movimiento, el sueño, el hambre, la sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. El encéfalo de humanos y otros vertebrados se subdivide en un cerebro anterior (o prosencéfalo), un cerebro medio (o mesencéfalo) y un cerebro posterior (o rombencéfalo). Evolución del encéfaloSe piensa que la existencia de primordios encefálicos se ubica, al menos, en la llamada explosión cámbrica cuando se observan moluscos y gusanos que, además de un sistema nervioso periférico y difuso distribuido en una simetría radial, poseen un conjunto de ganglios neurales que rigen varias actividades del organismo de estos animales primitivos; en los vermes, peripatos, artrópodos y procordados se observa el inicio de la encefalización, esto es, el inicio de la organización de un conjunto de ganglios nerviosos rectores que sirven de interfaz coordinadora entre el interior del cuerpo del animal y el exterior del mismo. La ubicación cefálica de ningún modo ha sido al azar: en los primitivos vermes, artrópodos y procordados con cuerpo longilíneo y de simetría bilateral (la misma que mantiene el Homo sapiens), el sistema nervioso central se ubica en la parte anterior o delantera ya que es (por ejemplo, en un gusano) la primera parte en entrar en un intenso contacto con el medio ambiente; del mismo modo, histológicamente se puede observar un nexo inicial (embrional) entre las células dérmicas y las nerviosas del encéfalo, ya que las neuronas serían mutadas y evolucionadas mediante una gran especialización de células dérmicas. Al tomar postura erguida, animales como los primates pasan a tener el sistema nervioso central (y su parte principal: el cerebro) ya no en la parte delantera de su cuerpo, sino en su parte superior (en ambos casos: su cabeza). También es explicable filogenéticamente la corticalización, es decir, la aparición y desarrollo del córtex cerebral a partir del sistema límbico, y su progresivo desarrollo en áreas de arquitectura neuronal cada vez más complejas. Este desarrollo filogenético se puede percibir ontogenéticamente en cada embrión de animal cordado al observar la llamada recapitulación de Häckel. La estructura precursora del sistema nervioso es el tubo neural, una estructura que aparece en la parte externa de los embriones en fase de exploración reticular gástrula. Este tubo, a lo largo de la embriogénesis sufre una serie de modificaciones que dan lugar a la estructura madura. El primero de ellos es la aparición de tres expansiones, tres vesículas: el encéfalo anterior, el encéfalo medio y el encéfalo posterior; su cavidad, llena de líquido, es precursora de los ventrículos cerebrales. Después, estas tres vesículas dan lugar a cinco que, en su ganancia de complejidad, sufren una serie de plegamientos que hacen que la estructura no sea ya lineal.[3] Partes del encéfalo En el embrión humano de cuatro semanas luego del cierre del tubo neural y la conformación de la cresta neural, se inicia el desarrollo de las tres vesículas encefálicas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo.

Cerebro anteriorEl cerebro es la parte más grande del encéfalo. Se divide en dos hemisferios (izquierdo y derecho) y se caracteriza por su superficie con repliegues irregulares llamados circunvoluciones o giros cerebrales, más acentuados en los humanos que en cualquier otro (exceptuando casos particulares como el de los delfines) y entre ellos líneas irregulares llamadas cisuras. El cerebro, como todas las partes del sistema nervioso central contiene una sustancia blanca y una sustancia gris. Esta última se halla en menor cantidad y es la que forma la corteza cerebral. El cerebro a su vez, por convención y fijándose en ciertos límites marcados por algunas de las fisuras, se divide en lóbulos: frontal, parietal, temporal, ínsula y occipital. El pons (puente troncoencefálico) también es parte del encéfalo; el pons se halla por encima del bulbo e interviene en la programación de los impulsos de uno a otro hemisferio. En el tronco encefálico se controlan las actividades involuntarias (por ejemplo, la tos, el vómito, el estornudo, etc.). El cerebelo interviene en la coordinación de los movimientos del cuerpo. Bulbo raquídeoEl bulbo raquídeo es una prolongación de la médula espinal y es el órgano que establece una comunicación directa entre el encéfalo y la médula. En el mismo nivel de la médula oblonga se entrecruzan los nervios que provienen de los hemisferios cerebrales, de modo que los que provienen del hemisferio derecho van a dirigirse al lado izquierdo del cuerpo, y viceversa. Esto explica que una persona que sufra una lesión en el hemisferio izquierdo sufra una parálisis del lado derecho del cuerpo. Estructura celularA pesar del gran número de especies animales en los que se puede encontrar encéfalo, hay un gran número de características comunes en su configuración celular, estructural y funcional.  La característica que define el potencial de las neuronas es que, a diferencia de la glía, son capaces de enviar señales a largas distancias.[5] Esta transmisión se realiza a través de su axón, un tipo de neurita largo y delgado; la señal la recibe otra neurona a través de cualquiera de sus dendritas. La base física de la transmisión del impulso nervioso es electroquímica: a través de la membrana plasmática de las neuronas se produce un flujo selectivo de iones que provoca la propagación en un solo sentido de una diferencia de potencial, cuya presencia y frecuencia transporta la información.[6] Ahora bien, este potencial de acción puede transmitirse de una neurona a otra mediante una sinapsis eléctrica (es decir, permitiendo que la diferencia de potencial viaje como en un circuito convencional) o, de forma mucho más común, mediante uniones especializadas denominadas sinapsis.[7] Una neurona típica posee unos miles de sinapsis, si bien algunos tipos poseen un número mucho menor.[8] De este modo, cuando un impulso nervioso llega al botón sináptico (el fin del axón), se produce la liberación de neurotransmisores específicos que transportan la señal a la dendrita de la neurona siguiente, quien, a su vez, transmite la señal mediante un potencial de acción y así sucesivamente.[9] La recepción del neurotransmisor se realiza a través de receptores bioquímicos que se encuentran en la membrana de la célula receptora. Esta célula receptora suele ser una neurona en el encéfalo, pero cuando el axón sale del sistema nervioso central su diana suele ser una fibra muscular, una célula de una glándula o cualquier otra célula efectora. Ahora bien, en el caso de que se trate de que la célula aceptora se encuentre en el sistema nervioso central, esta puede actuar como una neurona activadora (esto es, que incrementa la señal excitatoria que ha recibido) o bien inhibidora (es decir, que disminuye la frecuencia de los potenciales de acción cuando transmite su señal).[5]  En cuanto a masa, los axones son sus componente mayoritario. En algunos casos los axones de grupos de neuronas siguen tractos conjuntos. En otros, cada axón está recubierto de múltiples capas de membrana denominada mielina y que es producida por células gliales. De este modo, se habla de sustancia gris como aquella rica en somas neuronales y de sustancia blanca como la parte rica en axones (esto es, fibras nerviosas). A nivel de estructura histológica, las preparaciones de encéfalo se realizan comúnmente con tinciones argénticas (es decir, que emplean sales de plata como el cromato de plata), como las desarrolladas por Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal.[10] Puesto que el tejido cortical tiene una gran abundancia de somas neuronales y la tinción argéntica solo tiñe una fracción de las células presentes, estas técnicas permitieron el estudio de tipos celulares concretos. No obstante, la abundancia de interconexiones entre neuronas dio lugar a diferentes hipótesis sobre la organización, como la que sugería que las neuronas eran una red en continuo (sostenida por Camilo Golgi) y como la que indicaba que las neuronas eran entes individuales (sugerida por Cajal, que resultó ser correcta y que recibe el nombre de doctrina de la neurona).[11] Neurotransmisión La transmisión de la información dentro del encéfalo así como sus aferencias se produce mediante la actividad de sustancias denominadas neurotransmisores, sustancias capaces de provocar la transmisión del impulso nervioso. Estos neurotransmisores se reciben en las dendritas y se emiten en los axones. El encéfalo usa la energía bioquímica procedente del metabolismo celular como desencadenante de las reacciones neuronales. Cada neurona pertenece a una región metabólica encargada de compensar la deficiencia o exceso de cargas en otras neuronas. Se puede decir que el proceso se ha completado cuando la región afectada deja de ser activa. Cuando la activación de una región tiene como consecuencia la activación de otra diferente, se puede decir que entre ambas regiones ha habido un intercambio biomolecular. Todos los resultados y reacciones desencadenantes son transmitidos por neurotransmisores, y el alcance de dicha reacción puede ser inmediata (afecta directamente a otras neuronas pertenecientes a la misma región de proceso), local (afecta a otra región de proceso ajena a la inicial) o global (afecta a todo el sistema nervioso).  Dada la naturaleza de la electricidad en el encéfalo, se ha convenido en llamarlo bioelectricidad. El comportamiento de la electricidad es esencialmente igual tanto en un conductor de cobre como en los axones neuronales, si bien lo que porta la carga dentro del sistema nervioso es lo que hace diferente el funcionamiento entre ambos sistemas de conducción eléctrica. En el caso del sistema nervioso, lo porta el neurotransmisor. Un neurotransmisor es una molécula en estado de transición, con déficit o superávit de cargas. Este estado de transición le da un tiempo máximo de estabilidad de unas cuantas vibraciones moleculares. Durante ese tiempo, la molécula ha de acoplarse al receptor postsináptico adecuado, caso contrario degrada y queda como residuo en el líquido cefalorraquídeo. Los astrocitos se encargan de limpiar dicho fluido de estos desechos, permitiendo que las futuras neurotransmisiones no se vean interferidas. El agotamiento somático de la neurona acontece en el momento que las producciones de vesículas con neurotransmisores es inferior a las vesículas presinápticas usadas, llegando a existir potenciales de acción pero sin haber vesículas disponibles para continuar con el proceso. Estos casos se dan muy frecuentemente en los procesos de aprendizaje, en donde la neurona ha de invertir un alto coste en neurotransmisores para que pueda existir una recepción óptima por alguna dendrita cercana y especializada en procesar esa información. Los potenciales de acción no transmitidos, producen iones de calcio en el medio, saturándolo de este ion que es capaz de facilitar la conducción eléctrica. Elevados los índices de este ion, el potencial eléctrico tiene mayor probabilidad de dar el salto a una dendrita cercana, y mediante las fuerzas electrostáticas, mejorar la cercanía entre axón-dendrita, disminuyendo la resistencia y los iones de calcio necesarios en el medio cefalorraquídeo. De este modo, el esquema de funcionamiento sería el siguiente: la neurona A demanda paquete de energía, la neurona B recibe el estímulo. La neurona B procesa paquete de energía, la neurona B emite paquete de energía con carga eléctrica. El paquete es transmitido por el cuerpo del axón gracias al recubrimiento lipídico de mielina, y es llevado hasta la dendrita de la neurona A que tiene por costumbre recibir ese tipo de paquetes. El triaxón de la neurona B libera el paquete y la neurona A lo descompone y así sucesivamente.[9] NeuroplasticidadLa neuroplasticidad, es el proceso de modificación de la organización neuronal del encéfalo a resultas de la experiencia. El concepto se sustenta en la capacidad de modificación de la actividad de las neuronas, y como tal fue descrita por el neurocientífico polaco Jerzy Konorski.[12] La capacidad de modificar el número de sinapsis, de conexiones neurona-neurona, o incluso del número de células, da lugar a la neuroplasticidad. Históricamente, la neurociencia concebía durante el siglo XX un esquema estático de las estructuras más antiguas del encéfalo así como de la neocorteza. No obstante, hoy día se sabe que las conexiones encefálicas varían a lo largo de la vida del adulto, así como es también posible la generación de nuevas neuronas en áreas relacionadas con la gestión de la memoria (hipocampo, giro dentado).[13] Este dinamismo en algunas áreas del encéfalo del adulto responde a estímulos externos, e incluso alcanza a otras partes del encéfalo como el cerebelo.[14] De acuerdo a los conocimientos científicos de la neuroplasticidad, los procesos mentales (el hecho de pensar, de aprender) son capaces de alterar la pauta de activación cerebral en las áreas neocorticales. Así, el encéfalo no es una estructura inmutable, sino que responde a la experiencia vital del individuo. Este cambio en el paradigma de la neurociencia ha sido definido por el psiquiatra canadiense Norman Doidge como «uno de los descubrimientos más extraordinarios del siglo XX»[15] Vasculatura encefálicaEl encéfalo mamífero recibe sangre de dos pares de grandes vasos sanguíneos que son las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Estos cuatro grandes vasos arteriales se anastomosan en la base del cráneo, formando una estructura arterial única: el círculo arterial cerebral conocido también como el polígono de Willis. Las arterias carótidas internas, surgen de las arterias del cuello y son las que alimentan el prosencéfalo. Las arterias vertebrales, que surgen de las arterias del tórax se unen para formar el tronco basilar. El sistema basilar alimenta el tronco encefálico, el cerebelo, el lóbulo occipital del cerebro y ciertas partes del tálamo. La vasculatura encefálica transporta oxígeno, nutrientes y otras sustancias importantes al encéfalo para garantizar su funcionamiento correcto. Sin embargo el paso de substancias al interior del encéfalo está limitado por la barrera hematoencefálica. El encéfalo utiliza aproximadamente el 20 % del oxígeno absorbido por los pulmones y para su correcto funcionamiento es necesario mantener un suministro constante de sangre. El tejido encefálico privado de oxígeno durante menos de 1 minuto puede provocar la pérdida de consciencia. El tejido encefálico privado de sangre durante alrededor de 5 minutos corre riesgo de sufrir daño permanente.[16] PatologíaLos daños en el encéfalo causan pérdidas de transacción neuroquímica, dificultando la expresión de rasgos del comportamiento necesitados de inteligencia, memoria y control del cuerpo. En la mayor parte de los casos, estos daños suelen deberse a inflamaciones, edemas, o impactos en la cabeza. Los accidentes cerebrovasculares producidos por el bloqueo de vasos sanguíneos del encéfalo son también una causa importante de muerte y daño cerebral. Otros problemas encefálicos son las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y la enfermedad de Huntington que se caracterizan por la muerte gradual de neuronas individuales. Las enfermedades mentales como la depresión clínica, la esquizofrenia, el desorden bipolar tienen una base biológica en el cerebro. Algunas enfermedades infecciosas que afectan al encéfalo vienen causadas por virus o bacterias. La infección de las meninges puede llevar a una meningitis; la del encéfalo, una encefalitis, si se afectan ambos tejidos una meningoencefalitis. La encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como el mal de las vacas locas, es una enfermedad mortal entre el ganado y se asocia a priones. Asimismo, se ha verificado que la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Lyme, así como la encefalopatía y la encefalomielitis, tienen causas virales o bacterianas. Algunos desórdenes del encéfalo son congénitos. La enfermedad de Tay-Sachs, el síndrome X frágil, el síndrome deleción 22q13, el síndrome de Down y el síndrome de Tourette están asociados a errores genéticos o cromosómicos. También existen condiciones asociadas a desórdenes encefálicos, las cuales no se notan a simple vista. Un ejemplo de ello son los trastornos del espectro autista. Referencias

Enlaces externos |

||||||||||||||||||