|

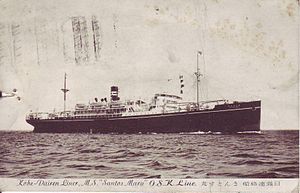

さんとす丸級貨客船

さんとす丸級貨客船とは、大阪商船が運航した貨客船のクラスの一つで、1925年(大正14年)から1926年(大正15年)の間に三菱長崎造船所で建造された。日本における初期のディーゼル船で、外航貨客船の分野では最初のクラスとなった。また、最初から移民船として建造された貨客船のクラスでもある。 本項では、主に建造までの背景や特徴、技術的な面などについて説明し、船歴については略歴の形で一覧としてまとめている。単独項目として作成されている船に関しては、そちらも参照されたい。 建造までの背景→「移民」も参照

移民の形態のうち、海を渡る規模の移民が始まった時期は定かではないが、アメリカ大陸の発見以降ととらえる見方がある[2]。ヨーロッパからアメリカへ、またアジアやアフリカからヨーロッパやアメリカへの各種移民が行われた。日本においても同様で、日本からハワイ、アメリカおよび南アメリカへの移民が明治維新以降行われるようになった。いわゆる「移民船」の発祥も厳密には定かではないが、1620年に迫害から逃れるためにイギリスからアメリカに旅立つピルグリム・ファーザーズを乗せた「メイフラワー号」は、一種の移民船であると言える。 移民船も、大は「タイタニック」から小は諸々と有名無名あわせて多数あったが、その船内環境にはばらつきがあった。コメディ映画ではあるが、自身もイギリスからの移民であったチャーリー・チャップリン[注釈 1]の『移民』(1917年)でも、移民たちが大きく揺れる船内で翻弄される様子が描写されている。こういった、移民に対して船内環境がよろしくない移民船は、「人間を運ぶ貨物船」として否定的な見方をされていた[3]。特に、1912年の「タイタニック」沈没では乗船していた移民の多くが船と運命をともにしたのが契機の一つとなり、以降、特に移民に関わる国は四方の声に押される形で移民船の改善に乗り出すこととなった[3]。すでに「山城丸」(共同運輸、2,528トン)や「笠戸丸」(東洋汽船、6,000トン)[注釈 2]などといった移民船を出していた日本も関係会議に官僚を参加させていたが、日本の関連法律とブラジルなど受け入れ各国の関連法律との間に食い違いを見せるようになった[3]。具体的には、日本では1896年(明治29年)公布・施行の「船舶検査法」[4]を根拠に旅客船を含めた船舶にさまざまな規制項目を定めていたが、法律とその実効性や現実の流れに乖離が生じてきたということであり、また「移民船の改善に応えなかった」、ということである[3]。 西回りの南米航路を開設していた大阪商船が、さんとす丸級貨客船を整備することになった要因としては、国策で南米移民が大きく推進されたこと、また、1920年(大正9年)10月に西回り南米航路が命令航路に指定され、これを機に就航船の刷新を図ったことがある[3][5][6]。その延長線上で、抜本的な移民船改善の風潮に乗っかったと言えよう[3]。上述の法律の食い違い問題などが長引けば、せっかくブラジルなどの港に到着しても現地の法律に適合していないため、立ち往生する可能性もはらんでいた[3]。大阪商船は、ブラジルなどからの締め出しを警戒して、あえて「船舶検査法」の規定を上回る、相手国の法律に適応する貨客船を整備して風潮に応えた[3]。これが、さんとす丸級貨客船の建造の背景の一つであった[3]。さんとす丸級貨客船の出現に関係官僚はよい顔をしなかったと伝えられるが[3]、ともかく、日本における移民船の質が改善されることとなった。なお、さんとす丸級貨客船の建造数は計画では5隻だったようで、削減した2隻は後年、ぶゑのすあいれす丸級貨客船(ぶゑのすあいれす丸、りおでじゃねろ丸)として竣工した[7]。 一覧

特徴大阪商船は、さんとす丸級貨客船建造に際してその主機関にディーゼル機関を採用した。日本で建造されたディーゼル船は、タイプ別に区分けしないならば、もっとも初期の船は1924年(大正13年)竣工分に集中している。すなわち、小型客船部門での大阪商船の音戸丸級貨客船[8]および「くれなゐ丸」[9]、外洋型での三井物産の「赤城山丸」[10]が、その一群である。さんとす丸級貨客船各船の建造順位は、外洋型ディーゼル船の中でも4番目から6番目と決して早くはなかったが、搭載していたズルツァー社型の機関は、特にその出力の面では当時の最高出力を誇っていた[11]。燃費の面を考慮してディーゼル機関を採用した結果、定時運航が可能となったわけであるが、当時、多くの外洋型貨客船に採用され実績もあったタービン機関を退けてまでディーゼル機関を採った理由についてははっきりしないが、ライバルで同じ航路に就航していた日本郵船の船隊に対抗するためとも考えられ、実際に日本郵船の船隊が神戸・サントス間の航行に途中寄港に要した日数も含めて59日から65日もかかったのに対し[12]、さんとす丸級貨客船は同じ区間[注釈 3]で46日と[13]、50日を切るスピードを実現した[3]。世界的に見ても、ドイツの「モンテ・サルミエント」とイギリスの「アオランギ」に続く外洋型ディーゼル船であり、のちに交換船としても活躍したスウェーデンの「グリップスホルム」は、さんとす丸級貨客船3隻と建造期間が重なる[14]。さんとす丸とらぷらた丸のディーゼル機関はズルツァー社製のものを輸入して装備したが、もんてびでお丸のディーゼル機関は三菱造船長崎造船所が製作特許権を取得して製作した国産のものを装備した[15]。 船体の基本設計は大阪商船工務部長の和辻春樹によるものである[3]。ディーゼル機関以外にもジャイロコンパスを用いた自動操縦装置を初めから備えるなど[16][17]、当時の新機軸装置を導入していた。船内設備は、先述の移民船改善の風潮に合わせて、初めて家族単位の移民に適合したものとなった[3]。各室は採光に配慮し、またカーテンで区切られ、ダブルベッドが設置された[18]。三等船室は上甲板に、一等船室は船橋甲板にそれぞれ設けられた[19]。三等船室は4室あり、前部にA、B室が、後部にC、D室があった[20]。船室内のハッチのカバー上にテーブルとベンチが置かれ、そこが食堂などとして使用されたが、荷役中は使用できないためベッドで食事をとることになった[21]。室内の換気は通風筒による自然通風と扇風機のみであり、熱帯地域を航行中は暑くなった[22]。復路では三等船室は貨物室として使用された[21]。覆甲板の船橋楼の右舷側に設けられた席数120隻の特別三等食堂は、移民たちが様々な活動を行う場所となった[23]。 「さんとす丸」の三等のトイレは三等定員790人に対して男子便所が15個、女子便所が12個であった[24]。なお、規則では約50人に一つ大便所を設けるように定められていた[25]。洗面所は男女別に2か所設けられていた[26]。浴室も男女別に各1か所あり、広さは男が26.2平方メートル、女が26.6平方メートルであった[27]。船尾甲板室には広さ43.9平方メートルの洗濯室があった[27]。 「さんとす丸」の病室エリアは船尾甲板室にあり、病床数は史料により違いがあるが普通病室12床、隔離病室12床が竣工時のものと思われる[28]。なお、この病床数では麻疹の流行に対応できず、上甲板の大部屋も病室として使用している[29]。診療室は船の中央にあった[30]。「さんとす丸」級の医療スタッフは船医1名、助手1名、看護婦2名(のち4名)であった[30]。 就役さんとす丸級貨客船は、竣工次第在来船と入れ替わるように就航。ぶゑのすあいれす丸級貨客船とともに西回り南米航路の顔として活躍した。その一方で、「船舶検査法」の規定にこだわる官僚からは、何かとクレームがつけられた。一等船室は主に、世界一周旅行を満喫する日本人以外の船客が運賃の安さも手伝って利用していたが、官僚連中は、そういった船客が三等船室のはるか上で幅広くスペースをとって船旅を楽しむのが気に入らなかった[3]。また、さんとす丸級貨客船は日本における移民船改善の顔として建造されたはずだったが、移民監督官としてブラジルへの渡航経験がある石川達三のデビュー作『蒼氓』(1935年(昭和10年))の影響で低く見られていることを、日本海事史学会理事の山田廸生が指摘している[3]。その後、あるぜんちな丸の登場と世界情勢の緊迫化により相次いで西回り南米航路から撤退して大連航路などに回り、1941年(昭和16年)には、さんとす丸級貨客船のうち「さんとす丸」が「満珠丸」に、「らぷらた丸」が「干珠丸」にそれぞれ改名するが、その理由は不明である[注釈 4]。太平洋戦争中は特設艦船および船舶運営会使用船(とくに末期において、船舶運営会によって運営されるということは、すなわち軍事輸送船となることであった)として行動したが、戦争で3隻全てが喪失した。 行動略歴

要目一覧

脚注注釈出典

参考文献

関連項目Information related to さんとす丸級貨客船 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||