|

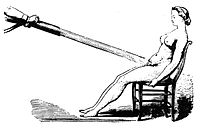

ヒステリーヒステリー(ドイツ語: Hysterie, 英語: hysteria, ギリシア語: ὑστερία)とは神経症の一種であり、精神医学において転換症状と解離症状を主とする状態に分かれて研究された過去の呼称である[1]。 現在は、DSM-IVでは身体化障害と記され、他の書籍ではヒステリーのうち転換型(転換症状)は転換性障害、解離型(解離症状)は解離性障害に属す障害とされている。 フロイト以前ヒステリーは、「子宮」を意味する古典ギリシア語の ὑστέρα が由来。ヒステリーは、紀元前の『ヒポクラテス全集』に見られる言葉で、脳や精神の機能を知らなかった古代ギリシャ・ローマでは、女性の様々な病気の原因として、子宮に因果関係を求めたことが知られる[2]。現代のヒステリー状態につながるような記載は、歴史資料において稀で断片的である[2]。西洋においてヒステリーは、古代ギリシャの時代から、子宮の病である、魔女の証である、怠惰なわがまま病である等と、様々な憶測を呼びながら、「女であること」に限りなく近い病として存在し続けてきた[3]。 キリスト教の教えでは、女性が性行為を望むことは社会的に異常と考えられており、ヒステリーの症状とされる行動は欲求不満からくると考えられたため、ヒステリーは精神病の一つとされていた。ヒステリーの原因は19世紀初頭まで、女性の骨盤内の鬱血によるものだというのが、医師の間での定説であった。 19世紀アメリカの神経病学の権威ウィア・ミッチェル(1829年 – 1914年)が、南北戦争で負傷した退役軍人のために安静療法を考案し、これが当時の流行病だったヒステリーの治療に利用されるようになるまで、局部治療と呼ばれる治療が行われていた[4]。 局部治療 安静療法以前に行われた局部治療は、病状に合わせて、大きく4段階に分けられていた[4]。

どの治療も安価なものではなかった。手術は特に、ヒステリーを患う女性たちの恐怖の対象になっていたと思われる[4]。局部治療は、女性らしさを体現する子宮や卵巣を物理的かつ暴力的に去勢することを目指すものに見える[4]。 フランスの医師アンリ・スクテトンは、1843年の文書に、若干の圧がかかった水流で女性器を刺激する「水力打診器」の有効性を認めており、「この器具を用いた診療で患者は最初、若干の痛みに驚くものの、それらがもたらす振動と肉体的反応によって次第に落ち着きを取り戻し、暫くすると皮膚が火照り、それら複合的要因によって患者に快感がもたらされる。時間にして4~5分、患者は足取り軽く気分良く帰宅の途に着く」と記している[5]。 古代から西洋での女性患者の治療の主流は、性器への性感マッサージだったという主張があり、広く知られているが、証拠の薄弱さが指摘されており、議論の的になっている。技術史家のレイチェル・メインズは1998年に出版した『The Technology of Orgasm Hysteria ; the Vibrator, and Women's Sexual Satisfaction(邦題:ヴァイブレーターの文化史―セクシュアリティ・西洋医学・理学療法)』で、「西洋医学の伝統では、医師や助産師によるオーガズムへの性器マッサージは、ヒステリーの標準的な治療法でした」と述べている[6]。女性のヒステリーの治療としての性器への性感マッサージは、古代ギリシャのヒポクラテス、古代ローマのガレノスも推奨していたとし、ヴィクトリア朝時代の19世紀後半に開発されたバイブレーターは、手が疲れるクリトリスへのマッサージを効率的に行いたいという医師たちの要望に応じて開発されたと主張した[6]。この著作は広く引用され、ポピュラーカルチャーにも影響を与え、これを基にした戯曲なども作られた[6]。しかし、大人のおもちゃの歴史を研究し「Buzz: The Stimulating History of the Sex Toy」(2017年)を執筆したハリー・リバーマンとジョージア工科大学歴史社会学部の学長エリック・シャッツバーグは、ヴィクトリア朝の医師が女性のオーガズムを刺激するために医療技術としてバイブレーターを使用したというメインズの主張の証拠は全くなく、何世紀にもわたってクリトリスへのマッサージやマスターベーションがヒステリーを治療する医療技術、治療法として使用されてきたという主張は事実ではないと批判し、メインズの著作の成功は、人文科学の分野でいかに虚偽が簡単にまかり通ってしまうか、それが世の中に簡単に浸透してしまうかを示す訓話であると述べている[6][7][8]。 安静療法アメリカでは、19世紀半ばから女性の健康に対する関心が高まり、ヨーロッパの女性に比べてアメリカの女性は不健康であるという不安が強くなっていた[9]。アメリカの女性が健康で立派な母親になり、健康で立派な子供を産むという優生学的な問題意識は、アメリカの未来に関わるものとして重大に捉えられていた[9]。当時の急激な社会の変化を受け、アメリカの女性たちの中には、家庭の外に目を向け、生き方や社会についてあれこれ思い悩む人も増え、「女性は家庭に」という古い価値観と、自己実現の理想の間で葛藤する女性は多く、このような葛藤が、女性の神経症患者、ヒステリー患者が増えた一因と考えられている[9]。 19世紀アメリカでは、ウィア・ミッチェルが考案した安静療法がおこなわれるようになった。ほとんどの患者は、神経衰弱またはヒステリーと診断された中流階級の女性だった[10]。治療の内容は次のようなものである。患者は家族から隔離され、6週間から2か月間、ベッドでの絶対安静を命じられる[4]。通常患者は、裁縫や食事、友人や家族との接触を禁じられており、ベッドで起き上がったり、トイレに行ったり、介助なしで寝返りを打ったりすることは許されず、医師の許可が必要だった[10][11]。自分で入浴することも禁じられていた[4]。 安静で衰える筋肉にはマッサージや電気刺激が行われた[4][10]。知的活動も体力(体重)によって厳しく制限され、執筆は論外であり、読書もほとんど許されなかった[4]。 食事は規則的に看護師がミルクなどの滋養物をスプーンで与え、患者が自分で食べてはいけなかった[4]。大量の食事を取り、体重を増やすことが求められた。典型的な毎日のメニューは、「軽い朝食…正午の夕食としてマトン・チョップ…パンとバターを1日3回」、「食前食後の3~4パイントの牛乳(1パイント=500ml弱)」といったもので、これに鉄のサプリメント、ストリキニーネ、ヒ素、タラの肝油、牛肉の生スープ(生の牛肉1ポンドをミンチにして1パイントの水と強塩酸5滴を入れた瓶に入れて作る)などである[10]。おそらくミッチェルは、患者の満腹感の訴えを無視するように指導していた[11]。この重い食事を拒否した女性は、鼻や直腸から強制給餌されたり、まれに服従を確実にするために鞭打ちされることもあった[10]。 食事療法は、多くの神経質な女性がやせて貧血に見えることに気づいたミッチェルが、その対策として行ったものである[10]。当時、女性は生来子宮という「欠陥」を持つため、男性より病気になりやすいと考えられており、女性は興奮しやすく、高等教育を受けるとさらに興奮しやすくなると考えられていた[9]。女性の精神活動は、女性が神経衰弱になったり、精神的に活発になり美しくなる(=健康を損ねることと同義)ことの原因と考えられていた[9]。ミッチェルは、女性は生理的に男性と別物であると考え、知的な活動が女性の全体的な健康、特に生殖機能を損なうと信じており、著作からは、女らしい女は病気であり、また、女が性差を社会的に超えようとすることは災いの元であり、女らしくない女もほとんど病気であると考えていたことが分かる[12]。彼は、女性の体や神経は、教育を受けたり野心を持つことに向いていないのに、神経症の女性は、知的な活動をして無理に頭を使うから痩せるのだと考えていた[13]。こうした女性は、安静にさせ、頭と体の活動を止めさせて、肉体を肥えさせるのがよいとした[13]。安静療法は、伝統的なジェンダーの役割を強化する効果的な手段でもあった[10]。医師たちは、女性患者を寝かせ、知的活動を禁止することで、彼女たちが「女性として正しい領域」に留まるように導いた[10]。女性は空っぽの頭、豊かな脂肪、規則的な生理に健全な精神が宿ると考えたのである[4]。ミッチェルは、患者は血液が不足しており、劇的な体重増加により、血液の「量と質」が回復すると考えた[11]。この大雑把な科学は、休息と食事を与えれば体は自然に治癒するという、西洋の伝統的な医学の基本原則に基づいている[11]。患者の体重が10~20キロほど増加するまで、知的活動・肉体的活動を禁止し、3~6か月安静を強いた[13]。そうして退院した女性の多くは、「女性として正しい領域」へと社会復帰していった[13]。富島美子は、安静療法は、当時理想とされた女らしさ、「家庭の天使」像へ、患者の身体(と精神)を緊縛するのが目的だったと考えられる、と評している[4]。他者としての病、他者としての女、よって病=女という糾弾のレトリックは、ミッチェル特有のものではなく、広く繰り返されてきたものである[12]。 ミッチェルにとって(彼だけではないが)女性のヒステリー患者は、性別に定められた義務を果たそうとしない、ある種の道徳的脅威の象徴であり、社会全体に感染しかねないものだったと評されている[11]。彼は無意識のうちにヒステリックなレトリックで、アメリカの規律正しく、男性的な身体を持つ経済がヒステリーに飲み込まれるのではないかと恐れ、この脅威を閉じ込めようとしたのだという[11]。ミッチェルは非協力的な女性患者を、南北戦争で戦闘任務から逃れるために嘘をついた男性軍人と混同していたと指摘されており、女性への安静療法は、家事から逃れるために病気を利用している(と彼が考えた)女性患者の訓練として用いられた[10]。 家族から引き離して入院させることは、患者を家庭内のいつもの環境から引き離すことで、「小さなわがままや同情や甘えを求める病室の日常的なドラマ」を断ち切り、患者本人だけでなく、治療で消耗しかねない家族や看護者を助けるという社会的な理由もあった[10]。患者のそばには、患者に振り回されない、訓練された親戚ではない看護師が置かれ、甘えられない環境を作った[10]。ミッチェルの文章からは、治療に非協力的な女性患者に対する、自身の治療法の懲罰的な側面の自覚が見て取れる[10]。彼はヒステリーを患う女性を「健康な人の生き血を吸うヴァンパイア」と呼び、「多くの家庭にとっての厄介者」と考え、安静療法は、「女性本来の役割を果たさず、器質的にはどこも悪くないのに『具合が悪い』と言っているようなわがままな女性」を嫌というほどベッドに縛り付けることで、休むことに飽き飽きさせるための「苦い薬」であると認識していた[13]。 ミッチェルは安静治療がヒステリーの治療に用いられたことで、多くの富と栄誉を得た。当時としては珍しいことに、この治療法はアメリカからイギリスに移植され、中流階級の女性だけでなく、一部の労働者階級の患者に対しても行われた[10]。ミッチェルは、男性の神経衰弱の患者に対しては、女性患者より同情的であり、安静療法か、西部への活動的な療養の旅行という選択肢を与えた[10]。また男性に対する安静療法は、女性に対するよりかなり緩やかなものだった[10]。 安静療法はしばしば効果が見られ、患者からの手紙には、安静治療がよく効いたことや、ミッチェルの厳しい指導を評価する女性がいたことが記されている[10]。作家のレベッカ・ハーディング・デイヴィスはこの治療で快復して熱心に支持し、作家のアメリア・ギア・メイソンは、彼の治療は「独裁的」でありながら効果的と評し、彼の治療で「人生に『価値』を取り戻した」と称賛した[10]。安静治療の有効性は、医師の個人的な魅力と権威主義的な態度に大きく依存していた[10]。作家のエリザベス・ロビンスは、1905年の小説「A Dark Lantern」で、神経衰弱になり、高圧的で不愉快な医師から安静療法を受けた女性が、彼を最初嫌っているが、徐々にその性格を力強いと感じるようになって夢中になり(医師の性格は高圧的で不愉快なままである)、医師を誘惑して結婚するという物語を書いた[10]。患者が医者に恋することは、安静療法ではよくあることだったと思われ、ヴァージニア・ウルフは、「A Dark Lantern」は、安静療法を受けると医師に恋することを説明している、と述べている[10]。この安静療法での恋愛感情は、精神分析学でいう転移であると考えられる[10]。 安静療法を受けて苦しんだ女性も少なくなく、その抑圧性を批判した女性作家として、産後にヒステリーと診断され彼の治療を受けたシャーロット・パーキンス・ギルマンが最も知られており、安静療法は本作を通じて、女性の主体性を強制的に否定する治療法として記憶されている[11]。ギルマンはミッチェルの治療への抗議を込めてゴシック短編小説「黄色い壁紙」を執筆し、安静療法と診断され生活指導を受けた主人公の女性が、医師に指示された通り、可能な限り子供のそばで家庭的な母親として過ごし、知的活動を控え、生きている限りペンも絵筆も持たないように我慢し続け、徐々に狂気に陥る姿を描き、この治療をゴシック的拷問として表現した。社会活動家のジェーン・アダムズは1882年の休養中、読むことを禁じられ、行動と道徳的目的意識を渇望した[10]。ヴァージニア・ウルフは1913年から1915年にかけて安静療法を受けたが、交互に繰り返す荒々しい多幸感と自殺願望に苦しめられ、この治療法を嫌い、食事と休息が状態を悪化させたと確信していた[10]。休養中は執筆を禁じられていたが、その後毎日数時間、小説の執筆 (『夜と昼 (小説)』、1919年)に取り組むことを許可された[10]。彼女たちにとって、有意義な活動は回復に欠かすことのできないものだった[10]。また、ヒステリーと誤診され隠れた別の病気を持つ女性が、安静療法を受ける中で、医師に不調の訴えを取り合ってもらえず、死亡することもあった[10]。 19世紀後半のヒステリー治療は、神経病学に基づく治療としての安静療法が主導していた[4]。フロイトもヨーゼフ・ブロイアーのカタルシス法と併用して、安静療法をヒステリー治療に用いていた[4]。安静療法は、20世紀後半になると徐々に人気が落ち、1940年代までに非科学的で有害だと批判されるようになった[10]。安静療法は、会話による治療、特にフロイトの精神分析に取って代わられた[10]。 フロイト以降19世紀後半にシャルコーが催眠を治療に用い、ヒステリーの心因性が分かった[1]。ジークムント・フロイトはヒステリーの目的を求め、症状には目的があるとし、ブロイエルは無意識によって耐えがたい記憶が検閲され(抑圧され)、症状という形をとって表出していると考え、ベルタ・パッペンハイム(アンナ・O)の症状が催眠によって消失することを確認していた[14]。フロイトは心理的な葛藤が麻痺や運動機能の亢進に置き換えられる転換という防衛機制から転換ヒステリーに注目、カール・グスタフ・ユングは夢遊状態、憑依状態から二重人格型の状態に注目した[1]。フロイトの精神分析学がアメリカで認められるようになったのは、第一次世界大戦における戦争神経症、すなわち男性ヒステリーの治療を通してであった[4]。 森田正馬は宗教の過信によって起こる祈祷性精神病は女性に多く見られるとした[15]。 これまでヒステリーは、転換型と解離型に分けて考えられてきたが[1]、近年ではヒステリーという言葉そのものが使われなくなった[1]。世界保健機関の『ICD10』では、解離性[転換性]障害のカテゴリに個々の診断名が含まれ、このカテゴリーの説明では、ヒステリーの用語は様々な意味を持つので「避けるのが最善」と記される。 1994年に発表された、アメリカ精神医学会の『精神障害の診断と統計マニュアル』の第四版(DSM-IV)では、身体表現性障害の大分類の項にて、身体化障害の説明として、歴史的にヒステリー、また、ブリケ症候群と呼ばれたと記している[16]。転換型が身体表現性の転換性障害、解離型が解離性健忘、解離性遁走として位置づけられているとする場合もある[1]。

DSM-IVの編纂委員長アレン・フランセスによれば、身体に症状があることで助けを得られる地域で多く、当時は暗示にかかりやすい人々が催眠術師の元に集まったが、精神科医の存在する地域ではもっと認知や情緒の症状を訴えるということである[17]。 除外されたものまた医学の進展は、気管支喘息、多発性硬化症、重症筋無力症のような歴史的にヒステリーとされた疾患を解明し、疾患として独立させた[18]。 出典

参考文献

|