|

大韓民国ウォン

(だいかんみんこくウォン、韓: 대한민국 원)は、大韓民国の通貨単位。通称、(かんこくウォン)。 韓国中央銀行である韓国銀行が発行する。製造は韓国造幣公社が行っている。 北朝鮮ウォンと共通の事柄(名称、分断前の歴史など)についてはウォンも参照。 両替2002年のサッカーワールドカップを機に規制緩和され、それまで韓国系銀行に限られていた日本国内での両替が、郵便局や一部の銀行、両替所等でも可能となった。日本では、多くの外国硬貨と同様に硬貨が両替不可能(一部業者を除く)である。また、日本で両替を行うと、韓国で両替を行うよりも顧客にかなり不利な為替レートになるのが通例である。 漢字表記「ウォン」(원) は「圓(円)」の韓国語読みだが、公式には漢字表記をしない。一方、中国「元」も韓国語読みでは「ウォン」となるが、漢字圏の人を相手にする人たちの間で、まれに韓国ウォンを「元」と漢字表記することもある。 一方、中国語圏では韓国ウォンを、繁体字では「韓圓」または「韓元」、簡体字では「韩元」または「韩币」と表記する。 韓国では、日本円はハングルで「엔」(エン)と表記する。また、中華人民共和国の元は「위안」(ウィアン、[yuan]→[wian])と表記する。 歴史大韓民国の歴史を通じて1つのウォンが使われていたわけではなく、旧ウォン→ファン→新ウォンと、2回のデノミネーションが行なわれている。

旧ウォン

第二次世界大戦が終わった1945年に朝鮮銀行は解体し、朝鮮半島にあった日本の資産は、米ソ軍政府に接収され、後に南の韓国銀行と北の朝鮮中央銀行に引き渡された。 アメリカ軍に接収された南側の朝鮮銀行は、1950年に韓国銀行が設立されるまでの間、日本統治下に引き続いて最初の南朝鮮のウォン(圓、won)を発行した。ウォンの下には補助単位としてチョン[注釈 2](錢、jeon)が置かれ、1ウォンは100チョンだった。 1945年8月時点では1ウォン=1円に固定されていたが、1945年10月に15ウォン=1米ドルとなり、以後は戦後のインフレーションの進行とともに切り下げが進んだ。朝鮮戦争中の1951年4月1日には、ついに1ドル=6,000ウォンとなった[2]。 この時期、当初朝鮮銀行は大蔵省印刷局製造のウォン紙幣のみの発行を継続し、硬貨は日本統治下で通用していた一銭硬貨が使われていた。1946年発行の朝鮮書籍印刷株式会社の印刷による10ウォンおよび100ウォン紙幣は、日本統治時代の朝鮮銀行券と類似したデザインであったが、日本を象徴する桐紋に代わりムクゲの花に上部の紋章が変更された。 1949年発行の5ウォンおよび10ウォン紙幣は、寿老人の肖像に代わり独立門の図案となった。このとき同時に5、10、50チョンなどの小額紙幣も発行された。1950年には大韓民国の中央銀行として韓国銀行が発足したが、直後に勃発した朝鮮戦争でソウルを占領した北朝鮮軍は、予備として保管してあった1000ウォン紙幣や100ウォン紙幣を使用し、大量に流出させた。韓国は新たに日本の印刷庁で製造された韓国銀行券1000ウォン、100ウォン紙幣を発行し、記号により正規に発行されたものと確認できる朝鮮銀行券と交換した(第1次緊急通貨措置)。51年10月、韓国造幣公社が設立され、紙幣の国内製造が再開された。

ファン

朝鮮戦争による荒廃で価値が下落した旧大韓民国ウォンは、1953年2月15日に新通貨ファン(圜、hwan)が導入されたことで役割を終えた。100旧ウォンは1ファンと交換され、1ドル=60ファンとなった(第2次緊急通貨措置)。いまだ低額紙幣が流通していた朝鮮銀行券(10圓、5圓、1圓、50銭、20銭、10銭、5銭の7種類)および日本で発行された1銭硬貨といった、日本時代の残滓といえる通貨の流通は停止され、韓国銀行が発行した圜紙幣だけが唯一の法定通貨となった。合衆国政府印刷局が印刷した1ファン、5ファン、10ファン、100ファン、1000ファン各紙幣が流通し、1959年からはファン硬貨も発行された。1959年以降、韓国の紙幣や硬貨における漢字表記はなくなり英字とハングルのみとなっている。 ファンの下にも補助単位チョン(錢、jeon)が置かれ、1ファンは100チョンだった。ただし、チョンの硬貨・紙幣は発行されず、チョンが現金単位として使われることはなかった。 しかしファンも、李承晩大統領が独裁権力を振るう第一共和国時代の政治と経済の混乱でインフレーションが起こり米ドルに対する価値が下がっていった。1960年には大統領選挙での不正をきっかけに四月革命が起こり第一共和国が倒され、第二共和国へ移行した。政治や経済は不安定さを増し、1960年の秋以降、失業率や物価の上昇でインフレーションが急速に進み、1961年1月1日には1ドル=1000ファンに、2月2日には1ドル=1250ファンへと価値が急落した。

新ウォン

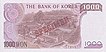

1961年5月16日に起こった5・16軍事クーデターで第二共和国は倒され、朴正煕少将が権力を握る国家再建最高会議(軍事政権)が誕生した。この政権は経済再建と経済開発を優先し、翌1962年には第一次五か年計画と通貨改革を実行に移した。1962年6月9日に新たな大韓民国ウォンが登場、1ウォンは10ファンと交換され1ドル=125ウォンに固定された(第3次緊急通貨措置)。補助単位はチョン(英語表記は「jeon」に改められた)であり1ウォンは100チョンとなったが、今日チョンが実際に現金単位として使われることはない(1962年 - 1980年発行の10チョン紙幣と50チョン紙幣は現在も法的には有効であるが、1ウォン・5ウォン硬貨でさえ事実上流通していない現在では、これらの紙幣が現実に使われることは事実上皆無となっている)。この通貨改革によりようやくインフレーションは緩やかになった。 1970年代前半は、石油ショックの影響もあり、1972年と1974年にウォンが切り下げられた。1980年1月12日には1ドル=580ウォンとなったが、同年2月27日には変動相場制への移行が始まった。アジア通貨危機の最中の1997年12月24日、国際通貨基金(IMF)との合意により、完全変動相場制へと移ったが[5]、その後ウォンの米ドルに対する価値は、僅かな間に半分に落ち込んでいる。 現在韓国では、現金を用いない電子決済が現金決済より圧倒的に多いキャッシュレス社会の国となっている。ただし、屋台など現金しか使えない場所もまだ残っている。 流通貨幣紙幣2006年から2007年にかけて新デザインによる新紙幣が導入された。偽造防止のための新技術が盛り込まれ、サイズが小さくなった。長年似通っていた図柄を現代風に改め、紙幣の色彩が鮮やかになり、額面の文字と数字が大きな字で明るくはっきり見えるようになった。 新シリーズは額面によって様々な偽造防止技術が導入されている[6]。50,000ウォン紙幣は22種、10,000ウォン紙幣は21種、5,000ウォン紙幣は17種、1,000ウォン紙幣は19種の偽造防止技術が入っている。 偽造防止技術の例は下記の通り。

記番号については次の形式となっている。

この他、2006年からのシリーズでは、漢字で「韓国銀行総裁」に相当する「한국은행총재」という四角形の印章が表面に印刷されている。1983年-2005年のシリーズの旧紙幣では、漢字で「総裁之印」に相当する「총재의인」という赤色の印章が表面に印刷されているが、日本円の紙幣と異なり「発券局長」に相当する印章はない。 韓国銀行による損傷時の交換については、残存面積が元の3/4以上なら全額交換、元の2/5以上3/4未満なら半額交換、元の2/5未満は失効となる[7]。全額交換の基準が3/4以上である点が日本円の紙幣と異なる点である(日本円の紙幣の場合は2/3以上)。 以下の5つの表に掲げる紙幣は、1962年の「新ウォン」化後のもので、1次から5次までのシリーズがあり、現在の通常の現金取引における最小単位である10ウォンよりも小額である5ウォン・1ウォン・50チョン・10チョンも含めて全て法的に有効であるが、現在主に流通しているのは現在発行中の5次シリーズの紙幣である。

50,000ウォン紙幣の発行長らく最高額紙幣が10,000ウォン(2009年当時の為替レートで約800円・8USドル程度の価値)であったため、決済時に不便をもたらしていた。このため国民の間では、自己宛手票(チャギアプスピョ)略して手票(スピョ・日本語で小切手)やクレジットカードの使用頻度が高い。デノミネーション論[注釈 4] や高額紙幣発行論がしばしば取りざたされていたが、「インフレーション圧力になる」との批判が根強く、具体化に至っていなかった。 しかしながら、自己宛手票流通に掛かるコストや、偽造小切手問題から、2006年初頭より、韓国政府は100,000ウォン札を発行する方針で具体的な検討に入り、2007年5月2日、韓国銀行が2009年上半期を目処に100,000ウォンと50,000ウォン紙幣を発行する事を正式発表し、50,000ウォン紙幣は、予定通り2009年6月23日に発行された。 100,000ウォン紙幣の発行断念しかし、100,000ウォン紙幣の図案に関して論争が起き(裏面の朝鮮半島の古地図・大東輿地図に、本来描かれていなかった独島(竹島)を記載するか否かの問題もあったが、表面の肖像に予定されていた独立指導者の金九に関して、南北統一政府を主張して李承晩らと確執を繰り広げたことから『最高額面の紙幣にふさわしい人物かどうか』が、保守派から提起され激論となったことが大きい[8])、2009年1月22日、韓国銀行は100,000ウォン紙幣発行推進計画を中止すると発表した。 ただ、50,000ウォン紙幣も日本円で5,500円弱程度の価値(発行当時)でしかなく、今後再び100,000ウォン紙幣の発行論議が再燃する可能性があるが、高額な買い物に対しては、所得控除制度がある「クレジットカード決済」が当たり前であり、高額紙幣が新規発行される目処が立たない状況が続いている。 2,000ウォン記念紙幣の発行2018年平昌オリンピックを記念して、2017年11月17日に韓国ウォンで史上初の記念紙幣となる2,000ウォン紙幣が発行された。次のような仕様となっている。 発行枚数は230万枚で、通貨としては法的に有効であるが、額面以上で販売された。 硬貨以下の3つの表に掲げる硬貨は、1962年の「新ウォン」化後のもので、全て法的に有効であるが、現在主に流通しているのはこのうち最も下の「現在使用」の表に掲げるものである。 2006年までは黄銅の10ウォン硬貨が発行されていたが、素材価値が高くなり額面に見合わなくなったため現在の銅メッキアルミニウムの硬貨に改められた。 1ウォン硬貨、5ウォン硬貨は、現在では事実上市中に流通していないが、現在でも法的には有効であり、ミントセットのために細々と製造されている。現金を伴わない取引では1ウォン単位で決済が行われるが、現金取引で10ウォン未満の端数が発生した場合、切り上げ、もしくは切り捨てられる。また、キャッシュレス決済が普及した現在では、10ウォン硬貨、50ウォン硬貨の流通停止も検討されている。

為替レート公式にはペッグ制は採用していない。90年代後半以降、ドルや円に対して大きく変動してきている。 IMFによる韓国救済の克服以降、1円 ≒ 10ウォン程度で安定して推移していた。2005年頃から急激なウォン高が始まり、2007年時点では約7.5ウォン近辺、その後の円高ドル安傾向もあって8ウォン台で推移していた。 しかし2008年には1円 = 10ウォンの大台を突破した。同年9月末には世界金融危機の影響から、韓国通貨危機が発生、12ウォンを越えて大幅なウォン安が起き、10月7日にはついに13ウォンを突破。その後は乱高下を繰り返しながら通貨危機当時の1円 = 14.85ウォン水準に日に日に近付いていたが、10月27日には売値・買値ともに15ウォンを突破し、さらに12月5日には一時的ながら16ウォンにまで達し、2009年2月20日には再び16ウォン台に突入、対円での史上最安値を更新した。その後は日韓通貨スワップの導入により、通貨危機前の水準に戻しつつある。

日本銀行の時系列データにある「外国為替市場 / text」を元にした。現在のリンク先はこちら。 ニューヨーク連邦準備銀行の Foreign Exchange Rates Historical Search より。

日本における変造500ウォン硬貨問題→「五百円硬貨#偽造・変造硬貨」も参照

500ウォン硬貨は日本の500円白銅貨(初代500円硬貨)と比べて、重量が少し重いことを除き、材質・形状が極めて類似していた。なおかつ、1999年当時、500ウォン硬貨は日本円でおよそ50円程度の価値であった。 このため、1999年頃から、ドリルでくぼみをつけて五百円硬貨と重量を合わせる加工が施された変造500ウォン硬貨が、大量に韓国から日本に運び込まれ、日本全国の自動販売機や両替機で不正使用された。摘発された主な事件には、次のようなものがある。 1999年6月に、不法滞在の中国人の男3人と日本人の男1人が、日本各地の自動販売機で変造500ウォン硬貨を使用していた容疑で、富山県で逮捕された。男らが用いていた自動車から、変造500ウォン硬貨約2000枚が発見され、押収された(平成12年警察白書 による)。 当初は、自動販売機の識別機能強化による対応が試みられたが、まさにいたちごっこの状態となり、自動販売機での500円硬貨の受入れを中止する動きが広まった。結局2000年に日本の造幣局は抜本的な対策のため、材質を変更した上で偽造防止対策を施した500円ニッケル黄銅貨(2代目500円硬貨)を発行した。また、自動販売機の多くで500円ニッケル黄銅貨のみ対応の自動販売機に切り替わった。その結果、日本国内の自動販売機荒らしの発生件数は、2000年の6706件から2001年には1061件まで減少した(平成14年警察白書 による)。 脚注注釈出典

関連項目

Information related to 大韓民国ウォン |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||