|

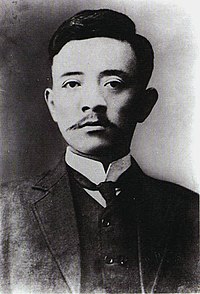

宋教仁

宋 教仁(そう きょうじん、1882年4月5日〈光緒8年2月18日〉 - 1913年〈民国2年〉3月22日)は清末民初の政治家・思想家・革命家。湖南省桃源県に生まれる。字は得尊、号は敦初。漁夫などの書名を用いた。中華民国臨時政府で国民党を結成。党首として1913年2月の総選挙で圧勝するも、翌月暗殺される。 人物・略歴生い立ち湖南省桃源県の小地主の家に生まれる。幼少より私塾で学び、1900年には生員の資格を得る。1903年に黄興と知り合った後は排満革命思想に目覚め、黄興、陳天華らと共に華興会を創設し副会長に選出された。 日本への亡命1904年、西太后の誕生日に合わせ蜂起計画を立てるが清朝当局に露見し計画は失敗、同年末日本に亡命する。日本亡命期間中は1905年6月に法政大学法政速成科に入学、雑誌『二〇世紀之支那』を発行する。 粤派・浙派・湘派1905年7月、宮崎滔天から孫文を紹介される。1905年8月には広東派の興中会、浙江派の光復会、湖南派の華興会が合併して同盟会が成立する。 同盟会の結成12月、文部省の「清国留学生取締規則」に抗議して陳天華が自殺、宋教仁は遺体を引き取りに行き、留学生の帰国を訴える。1906年、早稲田大学留学生予科に学ぶ。1907年3月、大陸浪人古河清らと馬賊工作のため満洲に赴く。夏、日本に帰る。1908年、『間島問題』を著す。1910年末、帰国する。1911年7月、中国同盟会中部総会を設立する。 武昌起義1911年10月、武昌起義が勃発すると宋教仁も武昌に入った。同年11月、北一輝と上海に滞在、また各省都督代表連合会に湖南省都督府代表として出席。翌1912年1月、中華民国が成立し孫文が臨時大総統に就任した。翌月宣統帝が退位して清朝が滅亡、さらに翌月、孫文に代わって前政権の実力者であり、大きな軍事力を持つ袁世凱が臨時大総統に就任した。 議院内閣制の提唱、暗殺しかし、袁は彼を大総統につかしめた革命勢力を好まず、インフラ整備などの近代化政策を自らの手で強権的に進めようとした。宋は最高権力者が専権を振るう状況よりも、議院内閣制に基づいた法による統治、大総統の権限を制限することが、中国を安定させしめると考えた(詳しくは後述)。そこで革命組織を改組して国民党を組織、事実上の党首として活躍、同年12月の選挙では圧勝した。 この間、袁世凱は宋の懐柔を図るがことごとく失敗した。業を煮やした袁は刺客を放ち、1913年3月、上海駅頭で宋を射殺した。なお、宋教仁の唯一無二の理解者であった北一輝は、宋暗殺の刺客を放ったのは孫文であったとしている[1]。 思想 革命戦略宋教仁は、中国の伝統的学問を身につけていたが、科挙の廃止に伴い革命を志向するようになった。宋は終始孫文に対立した革命家であると言われる。革命戦略については孫文の唱えた辺境根拠地革命に対し、宋は長江流域における都市革命を主張し、中部総会を設立した。 内閣制と大総統制また、孫文の唱えた大総統制に対し、宋は議院内閣制を主張した。孫文が強力な権限を持つ大総統による統治を望んだのに対し、宋は民主的な議院内閣制を主張したのである。 無論、その背景には袁世凱大総統の独裁をどう抑えるか、という問題があったのだが、宋は議院内閣制により大総統の権限を抑制しようとしたのであった。そしてこの法を以て対立するという態度が袁世凱に恐れられ、ついには暗殺されるに至った。実際、民国初期の段階で政治的主導権を握ったのは、孫文派ではなく、宋教仁であった。 このように孫文と対立し、また孫文が軍事力で袁世凱に対決しようとしたのに対し、宋は法を以て対決しようとした事から妥協的であるといわれ、「革命右派」と呼ばれ、中国では批判されてきた。しかし1970年代以後、日本でも宋教仁研究が進み、現在では現実的な愛国者であると評価されるようになってきた。 古賀勝次郎は、宋教仁の暗殺がひとつの転換点となり、もし宋教仁が殺されていなかったら、中国は、日本と同様「rule of law」=「法の支配」による近代化の道を歩いていたのではないか、との仮説を展開している[1]。 脚注参考文献

関連項目外部リンク

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||