|

構造化分析設計技法

構造化分析設計技法 (こうぞうかぶんせきせっけいぎほう、SADT、英: Structured Analysis and Design Technique) は、機能階層としてシステムを記述する一つのソフトウエア工学方法論である。 概要SADTは、システムの人的記述と理解を助けることを意図した一つの図的表記法である[1]。それは、エンティティとアクティビティ(ボックス)、及びボックスを関係させる種々の矢印を表すビルディング・ブロックを提供する。これらのボックスと矢印は、関連する非公式な意味論を持つ[2]。SADTは、詳細さの連なるレベルを使って、与えられたプロセスの機能分析ツールとして活用できる。SADT手法は、産業情報システムで多く使われるIT開発のための利用者ニーズを定義することを可能とするが、しかしそれはまた、アクティビティの製造プロセス、手順を説明あるいは表現する。これらの機能は、販売、受注計画、製品設計、部品製造、あるいは人材資源管理のような会社の目的を充たす。SADTは、そこでシンプルな機能的関係を描き出し、そして異なる機能間でのデータ及びコントロール関係を反映できる。 歴史SADTは、ダグラス・ロスとSofTech,_Inc.によって1969年から1973年の間に開発され、フィールド・テストされた[3][1] 。この手法論は、MITのAPTプロジェクトで活用された。それは米空軍のICAMプロジェクトによって1973年に全面的に使用が受け容れられた。 Levitt (2000)に沿って、『それは、1960年代から1980年代のソフトウエアの世界が直面する問題へ対応するため開発された、分析、設計、及びプログラミング技術の集合を代表する、一連の構造化手法の一部である』。この時間フレームにおけるほとんどの商用プログラミングは、COBOL、Fortran、それから CやBASICで行われた。そこには少しの『良い』設計やプログラミング技術へのガイドラインはあったが、文書化要求や設計に対する標準的技術は存在しなかった。システムはより大きくまた複雑化し、そして情報システム開発は、それを行うためより難しさを増した。大規模かつ複雑なソフトウエアを管理する助ける方法として、1960年末から複数の構造化手法が出現し始めた[4]。

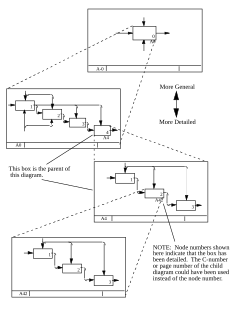

1981年に、IDEF0手法論が、SADTに基づき発行された[5]。 SADT トピックス  トップダウン・アプローチ構造化分析設計技法は、トップダウン・アプローチによる分割を利用する。この分割は、自明の設計視点から物理的領域にのみ実行される。このジグザグなしのプロセスが故に、機能性あるいは生産性の保障は存在しない。そこで、それらの手法は、増大するソフトウエア・システムの要求から遠ざけられ、そしてオブジェクト指向手法が導入された[6] ダイアグラム(図)SADTは、アクティビティ・モデルとデータモデルの2つのダイアグラムのタイプを使う。それはこれらのダイアグラムの構築する矢印を用いる。SADTの表現は以下のようである:

アクティビティのための矢印の意味:[2]

データのための矢印の意味:[2]

脚注

参考文献

関連項目外部リンクInformation related to 構造化分析設計技法 |