|

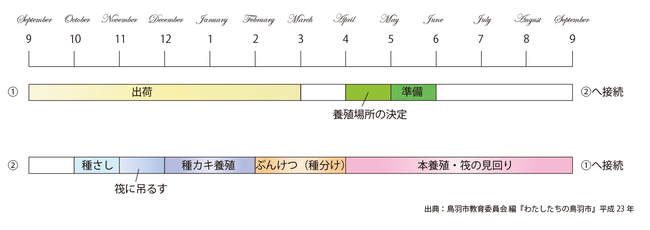

浦村かき  浦村かき(うらむらかき)は、三重県鳥羽市浦村町の生浦湾(おおのうらわん)で養殖されるカキ。品種はマガキである[1]。 ノロウイルスによる風評被害がきっかけで養殖業者自らが焼きガキの食べ放題を提供し始め、ブランドイメージを高めつつある[2]。 概説浦村町は河口に位置し、生浦湾は波が穏やかであるため、エサが豊富にありカキの養殖に適した地域である[3]。このため、種カキの入荷から1年で出荷可能となるまでに成長し、柔らかなカキとなる[3]。なお、浦村かきは1年を超えると渋みが出るとされる[4]。浦村のかき生産量は三重県全体の3分の2に達する[5][6]。年間出荷量は2015年(平成27年)時点でむき身で700t、殻付きで1200万個程度である[7]。2022年(令和4年)現在、養殖筏の数は1,250台[6]。 伊勢保健所が構築した「みえのカキ安心システム」に参加している養殖事業者は2023年(令和5年)2月現在、41社に上り[8]、浦村かき養殖事業者は2015年(平成27年)現在77人に達する[7]。湾岸にカキの加工・出荷工場が立ち並び、「カキ横丁」と呼ばれている[4]。 例年、「牡蠣の国まつり」というイベントを開催し、数万個に及ぶカキの無料提供のほか、カキそのものやカキフライなどの料理を販売している[9]。牡蠣の国まつり実行委員会の主催、鳥羽磯部漁業協同組合の共催で、統合で廃校となるまで鳥羽市立鏡浦中学校が協力していた[10]。2014年(平成26年)の牡蠣の国まつりには4,000人、牡蠣食べ放題には67,064人が訪れた[11]。 歴史浦村町では、干潮時に岩に付着した天然のカキを採取して地域内で販売していたが、1926年(昭和元年)に沖縄県出身の大城が「日米ガキ」という会社を設立し、養殖を始めた[12]。日米ガキは垂下式養殖法で生浦湾東部の春尻長蛇が谷にて50ほどの筏を浮かべて1929年(昭和4年)頃より本格的に事業を展開した[12]。養殖技術の指導者は大阪府より招聘し、殻むき作業に地元の住民を50人ほど雇用していた[13]。また1930年(昭和5年)には浦村漁業組合がカキの区画漁業権を取得し、40台の筏で養殖を始めたと言われている[14]。 その後、日米ガキは1934年(昭和9年)頃にカキ養殖を終了するが、代わって同じ頃に共栄という会社が東京出身の石垣により設立され、養殖が行われた[15]。共栄は日米ガキより規模が大きく、100人ほど雇用し、1連5台の筏を20連保有し、養殖を行った[15]。また、1935年(昭和10年)頃には地元有志ら12人が各々でカキ養殖を営み始めた[15]。生産したカキは定期船で鳥羽町へ運び、鳥羽駅から鉄道で東京や大阪へ殻付きのまま出荷した[13]。むき身にしたカキは樽詰めにして出荷した[16]。 第二次世界大戦後は、1947年(昭和22年)に漁業法が改正されたことを受け、1950年(昭和25年)頃から一般の地元漁業者のカキ養殖参入が進んだ[15]。一方で共栄は1953年(昭和28年)頃に操業を停止した[15]。なお、むき身の出荷は樽詰めから缶詰に変わった[16]。1973年(昭和48年)には的矢かきの浄化システムが浦村町でも使用可能となり、生食用のカキを養殖する漁業者が増加し、真珠養殖の不振も重なってカキ養殖への転換が進み、浦村町はカキ養殖が漁業の中心となった[14]。鳥羽市のカキの生産量は1967年(昭和42年)度の263 tから1987年(昭和62年)度に787 tまで増加した一方、密殖によるカキの死亡率が上昇を見せ、1986年(昭和61年)に浦村漁協は管内の筏数を1,250台までに制限した[17]。また1984年(昭和54年)4月13日には浦村町の青年11人が養殖研究会を立ち上げ、湾内の水質調査などの活動を開始した[18]。鳥羽市水産研究所は湾口をふさがないように筏の位置を変えることや下水の規制などを提案した[17]。 1996年(平成8年)から、毎年2月に「牡蠣の国まつり」を開催し、消費者へ浦村かきのPRを開始した[14]。2003年(平成15年)、三重県庁は浦村かきと的矢かきのブランドの維持・向上を目指してカキの安心・安全情報をインターネットで提供する「みえのカキ安心情報」を構築、厳しい品質基準を定めた「みえのカキ安心システム」を立ち上げた[2]。しかし、2006年(平成18年)度は実際にはカキによる食中毒はほとんどなかったものの、ノロウイルスがカキなどの二枚貝が原因であると受け取れるようなマスメディアによる報道がなされ、カキの売り上げが落ち込んだ[2]。これをきっかけに浦村の養殖業者らは、2007年(平成19年)からカキの食べ放題を始めた[2]。 2011年(平成23年)3月11日には東北地方太平洋沖地震に伴う津波によって被害を受けた[19]。このため、翌2012年(平成24年)の「牡蠣の国まつり」は中止が決定したが、地元有志が浦村かき応援団を組織し「浦村かき応援まつり」として海の博物館で2012年2月18日に開催された[19]。 その後も、カキの大量死や新型コロナウイルス感染症の流行による需要減、2022年のフンガ・トンガ噴火に伴う潮位変化による養殖筏の流失など、カキ養殖環境は厳しい状況が続いた[6][20]。そこで、カキ養殖業者12社は、2022年(令和4年)7月に浦村シーファームを創設し、筏の共同管理、資材・機械の共同購入、加工場の集約などを実施した[6]。 生産暦カキ養殖は毎年10月の「種さし」作業から始まる[3]。「種さし」とは、カキの種が付いた貝殻に穴を開けてロープを通し、釘で止める作業である[3]。種カキは9月から10月に宮城県から入荷する[14]。11月に種さしをしたカキを筏に吊るし、12月から翌年1月にかけて養殖する[3]。カキの養殖には給餌(えさやり)が不要であり、種カキの仕入れ値は必要経費の3%で済む[7]。 2月から3月頃には、「ぶんけつ」または「種わけ」と呼ばれる作業を行い、本養殖に入る[3]。そして4月と5月は翌年の養殖の準備を並行して行う[3]。具体的には4月に翌年の養殖場所をくじ引きで決定し、5月には筏やロープの準備をする[3]。6月から8月にかけては筏の見回りを行って出荷に備え、9月から翌年3月にかけて日本各地に向けて出荷する[3]。 1年のうちで最も忙しく、人手を必要とする時期は、カキの出荷と種カキの入荷が重なる秋季である[14]。基本的に家族経営であるが、繁忙期には近隣の石鏡町や国崎町の海女を雇用したり、中華人民共和国からの研修生を受け入れたりしている[14]。特に安定的に労働力の確保が可能な研修生が重宝される[14]。人件費と減価償却費はカキ養殖業者にとって大きな負担であり、全経費の半分を占めている[7]。 カキの流通 成長し出荷の時期を迎えたカキは、ロープから外して浄化される[21]。浄化とは紫外線で殺菌された海水にカキをつけ、カキに生食する上で不要なものを吐き出させる作業であり、三重県では生食用のカキは18時間の浄化を行わなければならないと定めている[22]。この浄化法は志摩市磯部町的矢で生産される的矢かきの生みの親・佐藤忠勇が1953年(昭和28年)に開発した[4][14]。 浄化済みのカキは殻付きのまま箱詰めして出荷するものと、殻から身を外しパックに詰め、さらに箱詰めして出荷するものがある[21]。出荷は鳥羽磯部漁業協同組合を経由するものと養殖業者による直販があるが、漁協経由は少なく、ほとんどが業者の直販である[14]。漁協経由の場合、出荷先は東京都や大阪府であり、業者の直販は日本各地の消費地市場やインターネットで注文を受けた消費者への発送となる[14]。残ったカキの殻は浦村町内にある工場で「カキ殻石灰」に加工し、肥料として販売する[23]。カキの殻は処理方法に困る産物であったが、カキ殻石灰への加工ができるようになってからはむしろ原料不足の状態となっている[24]。 市場や飲食店への出荷が中心であったが、観光客への直売や店頭で焼いて食べてもらう業者が増加し、テレビ番組で取り上げられるようになった[25]。またご当地バーガーのとばーがーとして、浦村町の与吉屋が「浦村かきドッグ」を、丸善水産が「浦村かきジューシーバーガー」を2023年(令和5年)現在提供している[26]。 脚注

参考文献

関連項目外部リンク

|