|

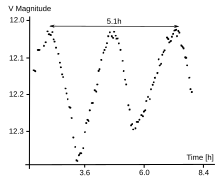

測光 (天文)測光(そっこう、photometry)とは、天体の明るさを測定するための観測手法である[1][2]。通常、特定の波長域の電磁波だけを透過するフィルターを通して観測を行い、多くの場合、複数のフィルターを使用して、明るさに加えて色の情報を得て、天体の大まかな性質を調べることを目的としている。多数の波長域で観測すれば、スペクトルエネルギー分布(SED)を推定することもでき、そのような観測手法は分光測光とも言われる。  測光を意味する単語"photometry"は、ギリシャ語で「光」を意味する"photos"と「測定」を意味する"metron"からできている[4]。 背景明るさは、天体の観測量として非常に根源的なものであり、その測定は古代ギリシアのヒッパルコスまで起源を遡ることができる[5]。ヒッパルコスは、恒星の明るさを6つの階級に分け、肉眼で見える最も明るい恒星を1等星、最も暗い恒星を6等星とし、著書『アルマゲスト』にもそれを採用した。その後、17世紀になって望遠鏡が天文学に用いられるようになると、より暗い恒星も観測できるようになり、7等星、8等星と階級は拡張されていった。 現代天文学における測光は、1856年にポグソンが、ヒッパルコスが導入した等級を定量的に定義したことに始まる[5]。それによると、等級の値にかかわらず、等級差が1の場合に相当する明るさの比は常に一定で、等級差が5の場合に丁度100倍明るさが異なる。 方法 測光観測を実施するため最も基本的な構成は、望遠鏡で光を集め、特定の波長域の電磁波を透過させるフィルターを通し、感光性の検出器で光の強度を捉え記録する、というものである。独立した観測結果同士を正確に比較できるように、標準的な波長域の組み合わせ、即ち測光システムが定義されている[6]。 測光観測は、古くは眼視や写真乾板で行われ、光を感光性の素子で受けて光の強度を測定する光電測光装置が登場した1940年代以降は、近赤外線から近紫外線での測光を光電測光装置で行うのが長く主流だった。近年は、写真の視野と光電測光装置の精度を併せ持つ固体撮像素子、特にCCDが登場したことで、複数の天体を同時に精度良く観測できるCCDカメラに殆どとって代わられたが、高い時間分解能を必要とする観測など、特殊な条件下では光電測光装置も使われている。 CCD測光 CCDカメラの基本的な構造は、測光器を格子状に配置したものと言え、その撮像面内に入る全ての光源からの光子数を一度に測定し、記録することができる。CCD画像は、複数の天体の測光を一枚の画像で行えるので、CCDで記録したデータでは、相対測光、絶対測光、差測光といった異なる手法の測光を全て実行することができる。いずれの手法でも、目標天体の等級を決めるには、明るさが十分良くわかっている比較光源が必要となる。 観測された天体からの信号は、通常複数のピクセルにまたがり、装置の点像分布関数(Point Spread Function、PSF)に従って像を結ぶ。この像の拡がりは、光学系によるものとシーイングによるものの両方に起因している。 開口測光点光源の測光をする場合、明るさは、天体からの光の合計から空が放射する光を差し引くことで、測定する。その最も単純な手法は開口測光(aperture photometry)で、天体を中心とする開口内のピクセルのカウント数を合計し、開口の周辺の平均的なカウント数に開口のピクセル数を掛けたものを空の明るさとして差し引く[7][8]。こうして求められるのは、目標天体の生の明るさを示す数値である。 PSF測光 例えば球状星団のような、非常に混んでいる領域で測光を行う場合は、恒星の像が大幅に重なり合っていることがあるので、それらを分離する手法を用いる必要がある。星像にPSFの輪郭を当てはめることで、個々の恒星の明るさを推定するPSF測光が、その代表的な手法である[9]。 表面測光銀河などのように広がった天体では、銀河全体で合計した明るさよりも、銀河内における明るさの空間分布の方が重要であることは少なくない。天球面に投影された天体の、単位立体角当たりの明るさを表面輝度と言い、表面輝度を測定するための測光手法を表面測光(surface photometry)と言う。実際の観測でよく行われるのは、表面輝度を銀河の中心からの距離の関数として表す表面輝度分布を測定することである。立体角の単位としては、平方秒がよく用いられ、表面輝度は、1秒平方当たりの等級で表されることが多い。 較正測定された天体のカウント数から換算される明るさは器械等級であり、真の等級を決めるためには、何らかの方法で較正をする必要がある。どのような方法で較正するかは、測光方法によって決まる。相対測光は、複数の天体を観測し、その相対的な明るさから等級を求める手法である。絶対測光は、天体の明るさをエネルギーの単位で直接測定する手法である。差測光は、目標天体単独の等級ではなく複数天体間の等級差を測定する手法である。一般的に、差測光が最も測定精度が良く[10]、絶対測光が最も精度を上げるのが難しい。また、天体の見かけの明るさが暗くなる程、正確な測光が難しくなる。 絶対測光絶対測光(absolute photometry)は本来、黒体炉などの実験室系の光源を比較光源として、目標天体からの光を直接エネルギーの単位で測定する[10]。しかし、この本来の手法による天文観測の実績は、多くない。 或いは、望遠鏡・観測装置の光学系の効率や地球大気の減光量について、係数が全てわかっていれば、測定値から目標天体の明るさの絶対値が計算でき、これを絶対測光ということもある。この場合、大気減光量は時々刻々と変化し、実際には測定できないので、目標天体を複数の異なる空気関数(airmass)で観測し、その測定値から大気減光を受けない場合の明るさを推定する[5]。大気の影響を受けない宇宙機による観測では、絶対測光が一般的に行われている。 相対測光相対測光(relative photometry)では、明るさの基準となる最寄りの標準星と明るさを比較することで、目標天体の明るさを求める[1][10]。その際、標準星の明るさのカタログ値との差から、装置内の効率や大気減光、観測で使用した測光システムから国際的に認められた標準測光システムへの変換について、評価し補正する。標準測光システムにおける確立された標準星の数は限られるので、多くの場合目標天体と標準星、それぞれを交互に観測する。その場合でも、雲の有無や空気関数などの条件が目標天体と標準星でなるべく同じになるようにする。そのような標準星を選べない場合は、空気関数の異なる標準星を複数観測し、それによって大気減光を推定し、補正する。 差測光差測光(differential photometry)は、目標天体と比較星(参照星)を同じ視野に捉えて直接比較し、その器械等級差を測定する手法で、較正が最も単純で、連続した観測に有用である[10]。CCD測光の場合、目標天体と比較星を同一画像で、同じ光学系で観測することになり、装置効率や大気減光は同じとみなすことができ、それらの誤差要因の殆どを打ち消せるので、器械等級の差が単純に、目標天体と比較星の等級差となる。この手法は、明るさが時間によって変化する目標天体を追跡し、光度曲線を作る場合に非常に有効である。 応用 測光観測の結果は、逆二乗則と組み合わせることで、天体までの距離が決まれば天体の光度を決めることができ、逆に天体の光度がわかっていれば天体までの距離を求めることができる。 天体の他の物理的性質、例えば温度や化学組成などは、分光測光で決められる可能性がある[5]。例えば、複数天体を2つのフィルターを通して観測すると、色等級図を作成することができる。これは、恒星の場合には、観測量だけで作成できるヘルツシュプルング・ラッセル図の一種ということになる。 測光は、変光星[10]、小惑星[11]、活動銀河核[12]といった天体の明るさの変化を調べたり、太陽系外惑星のトランジット[13]を検出するのにも有効な手法である。それらの変光の観測は例えば、食連星の公転周期や半径の決定、小惑星や恒星の自転周期の決定、超新星の全放出エネルギーの推定などに用いることができる。

ソフトウェア開口測光やPSF測光を行うための計算機ソフトウェアには、以下のようなものが存在する。 光学天文分野で最も広く使われる、強力なデータ整約・解析用のソフトウェア、IRAF上の測光用パッケージに、"APPHOT"と"DAOPHOT"がある。APPHOTは、開口測光に用いるパッケージである。DAOPHOTはPSF測光に用いるパッケージで、PSF測光で最も優れたソフトウェアとも言われる[9]。 その他、開口測光を行うのに多用されるソフトウェアとして、"SExtractor"[14]や"Aperture Photometry Tool"[8]、"Makali'i"がある。SExtractorは、設定した条件で天体の検出を行ってくれ、銀河などの検出もできる。Aperture Photometry Tool、Makali'iはグラフィカルユーザインターフェース(GUI)を備えている。 組織 プロからアマチュアまで、測光データを収集・共有し、オンラインで利用できる組織が存在している。主として研究者にデータを提供する情報源として機能しているものもあれば(例: アメリカ変光星観測者協会[15])、自身の研究のためにデータ提供を求めるものもある(例: Center for Backyard Astrophysics[16])。

出典

関連項目外部リンク

|