|

熱力学系

熱力学系(ねつりきがくけい、英: thermodynamic system)は、周囲から区切られていて熱力学の法則を用いて研究できる物質や放射の集合体である。熱力学系は孤立系、閉鎖系、または開放系のいずれかである。孤立系は物質やエネルギーを周囲と交換せず、閉鎖系は熱を交換したり力を受けたり及ぼしたりできるが物質は交換しない。開放系はその周囲と物質とエネルギーの両方を交換する相互作用ができる。 与えられた時点におけるある熱力学系の物理的状態は、熱力学的状態変数の組の値によって特定できる「状態」で記述される。熱力学系は、内部や他の系との間に巨視的な見かけ上の物質やエネルギーの流れが無いとき熱力学的平衡にある。[1]  概要熱力学的平衡の特徴は質量やエネルギーの流れが存在しないことである。物理学の主題の一つである平衡熱力学は、内部熱力学的平衡の状態にある物質やエネルギーの巨視的な集合体を扱う。平衡熱力学は熱力学的過程という概念を用いる。系は物質やエネルギーを互いに移動する熱力学的過程によってある平衡状態から別の平衡状態に移り変わる。「熱力学系」という用語は熱力学に特有な文脈にある物質やエネルギーの集合体に言及するために使う。集合体同士の間で起こりうる平衡は、集合体同士を隔てる壁の物理的性質によって決まる。平衡熱力学は一般的に時間を計測しない。平衡熱力学は比較的単純で確立した主題である。その理由の一つは「系のエントロピー」と呼ばれる明確な物理量の存在である。 物理学の主題の一つである非平衡熱力学は、内部熱力学的平衡状態にはないが一般に熱力学的状態変数と関係が深い量で説明できる程度に遅い移動の過程を経ている物質やエネルギーの集合体を扱う。非平衡熱力学の特徴は物質やエネルギーの流れの存在である。この話題では、空間的不均一性が滑らかで、温度勾配などの空間的勾配が十分に明確な集合体を考えることが多い。したがって非平衡熱力学系の記述は場の理論であり、平衡熱力学の理論より複雑である。非平衡熱力学は発展中の主題であり、確立した体系ではない。一般的に、非平衡の問題に正確に定義されたエントロピーを見つけるのは不可能である。多くの非平衡熱力学の問題で、近似的に定義された「エントロピー生成率」と呼ばれる量は非常に便利である。非平衡熱力学の大部分は現在の記事の範囲を超えている。 工学においては別の種類の熱力学系が考えられており、流動過程に取り入れられている。流動過程の記述は、実際の多くの事例で平衡熱力学的な概念に十分に近い。その大部分は現在の記事の範囲を超えていて、別の流動過程などの記事で述べられている。 歴史熱力学系の概念を最初に生み出したのはフランスの物理学者サディ・カルノーで、1824年の『火の動力についての考察』は彼が「作業物質」と呼ぶもの、典型的な例としては蒸気機関における水蒸気、が熱を渡されたときに系が仕事をする能力について研究した。作業物質は高温熱源(ボイラー)、低温熱源(流れる冷水)、またはピストン(作業物質が押すことで仕事をできる)と接触させられる。1850年、ドイツの物理学者ルドルフ・クラウジウスはこの記述を周囲の概念を含むように一般化し、「作業物質」として系に言及し始めた。彼の1850年の論文『熱の動力、および熱学へ演繹される諸法則について』で、クラウジウスはこう書いている[2]:

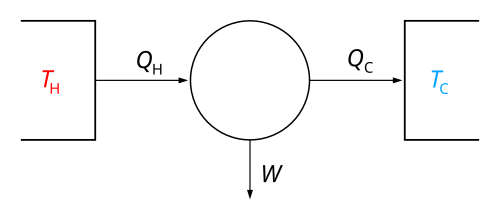

カルノー熱機関の記事はカルノーが理想の機関を議論する際に用いた初期のピストンとシリンダーの図式を示す。以下は、現代で使われるカルノー機関の典型的なモデルである:  この図式で、クラウジウスが1850年に導入した用語である「作業物質」(系)は熱 Q を受け渡しして仕事を生み出す任意の流体や蒸気であってよい。1824年、サディ・カルノーは有名な論文『火の動力についての考察』で流体は水蒸気、アルコール蒸気、水銀蒸気、永久気体、または空気など、膨張できるあらゆる物質にできると仮定した。しかし、これらの早い時代では、機関はいくつかの形状から始まった。典型的には QH は水が炉の上で沸騰するボイラーによって供給され、QC は機関の別の場所に復水器の形式で設置された冷水の流れで、仕事の出力 W はクランクアームを回転させるピストンの運動で、プーリーを回して水浸しになった塩鉱から水を持ち上げるものであった。 平衡状態にある系孤立した系では時間の経過によって内部の再配列が減り安定した状態に近づくことが一貫して観測される。圧力や温度は等しくなる傾向があり、物質は一つや少数の相対的に同質な相に並ぶ。全ての変化の過程が実際的に完了した系は熱力学的平衡の状態にあると見なされる。[3]。平衡状態にある系の熱力学性質は時間によって変化しない。平衡系の状態は非平衡状態より決定論的に記述することがはるかに簡単である。熱力学的過程を分析するとき、過程中のそれぞれの中間状態が平衡であると見なせることがある。そのような過程は準静的と呼ばれる[4]。 ある過程が可逆であるためには、過程中のそれぞれのステップが可逆でなくてはならない。あるステップが可逆であるためには、系はステップを通して平衡状態になければならない。あらゆるステップが系の平衡をかき乱すので実際にはこの理想は達成できないが、変化をゆっくり行うことで理想に近づけられる。 熱力学的平衡の存在は、数字付きの法則として引用されることは稀であるが、熱力学系の状態を定義する、本質的で、特徴的で、最も根本的な要請である。[5][6][7]Bailynによれば、一般に繰り返される熱力学第零法則の記述はこの根本的要請の帰結である[8]。厳密な熱力学的平衡は事実上どこにも実在しないが、熱力学的平衡を要請することで理論的にも実験的にも非常に便利な理想化や近似ができる場面は多い。実験は事実上の熱力学的平衡の筋書きを用意できるのである。 熱力学的平衡の状態は全ての流束の値が定義によりゼロであるから、平衡熱力学の状態変数は流束を含まない。平衡熱力学的過程には流束が含まれていてもよいが、それは熱力学的過程や操作が完了して系に最終的な熱力学的状態がもたらされた時点で止まらなければならない。非平衡熱力学は状態変数に非ゼロの流束を含むこと、つまりある系とその周囲の間での質量、エネルギー、またはエントロピーの移動を記述することを許す。[9] 壁

系はそれを束縛して周囲とつなぐ壁に囲まれている[10][11][12][13][14]。多くの場合、壁はある形式の物質やエネルギーの通過を制限し、つながりを間接的にする。壁が系と周囲を直接つなげたままにするような二次元の閉曲面でしかないこともある。 壁は固定されている(たとえば定積反応装置)ことも可動である(たとえばピストン)こともある。たとえば、往復動機関内で、固定された壁はピストンがその位置に固定されていることを意味する。この場合は、定積過程が起こる。同じエンジンで、ピストンの固定を解除して内外に動くことを許せる。理想的には、壁は断熱、透熱、非透過、透過、または半透過性といえる。このような理想的性質を持つ実際の壁を提供する物理物質は容易に利用できるとは限らない。 系は実際の壁や概念的な境界で区切られていて、(物質やエネルギーのような)保存量や(エントロピーのような)非保存量が系の内外に移動できる。熱力学系の外部の空間は「周囲」、「溜」、または「環境」と呼ばれる。どのような移動が起こるかは壁の性質によって決まる。ある量の移動を許す壁はそれを透過すると呼ばれ、熱力学系はその壁の透過性によって分類される。系と周囲の間の移動は、熱の伝導のように接触によって起こったり、周囲の電場のような遠距離力によって起こったりする。 あらゆる移動を制限する壁で囲まれた系を孤立しているという。 実際には常にいくらかの移動がたとえば重力によって可能であるから、これは理想的な概念である。 孤立系はやがて状態が時間変化しない内部熱力学的平衡に到達するというのが熱力学の公理の一つである。 閉鎖系の壁は、周囲との間のエネルギーの移動を熱または仕事としては許すが、物質は通さない。「開放系」の壁は物質とエネルギーの両方の移動を許す。[15][16][17][18][19][20][21]このような用語の定義は目的によっては便利なことがあるが、一様に使われているものではない。特に、この記事で「孤立系」と呼ぶものを「閉鎖系」と呼ぶ著者もいる[22][23]。 境界を横切って系の内容に変化をもたらすものは、すべて適切な収支方程式に勘定しなければならない。体積はマックス・プランクが1900年に定義したように一つの原子共鳴エネルギーの周囲の領域でよい。体積はサディ・カルノーが1824年に定義したように蒸気機関内の蒸気や空気の集合体でよい。体積は量子熱力学で仮定されるような単一の核種(すなわちクオークの系)でよい。 周囲→「環境(系)」も参照

系は宇宙のうちの研究している部分であり、「周囲」は系の境界の外側に広がる宇宙の残りの部分である。これは「環境」や「溜」とも呼ぶ。系の種類に応じて、周囲は系と質量、(熱と仕事を含む)エネルギー、モーメント、電荷、またはその他の保存量をやりとりできる。系の分析において、系と環境の相互作用に関わるところを除いて環境は無視される。 閉鎖系→詳細は「閉鎖系 § 熱力学」を参照

閉鎖系では、系の境界を越えた内外への質量の移動は起こらない。系は常に同じ量の物質を含むが、(顕)熱や(境界の)仕事は系の境界を通して交換できる。系が熱、仕事、またはその両方を交換できるかどうかは境界の性質による。 一つの例はシリンダー内のピストンに圧縮される流体である。閉鎖系の別の例はボンベ熱量計という形式の、特定の反応の燃焼熱を計測するために使う定積熱量計である。電気エネルギーが境界を横断して電極間に火花を作って燃焼を始める。燃焼後に境界を横断して熱伝導が起こるが、どちらの方向にも質量の移動は起こらない。 閉鎖系におけるエネルギー移動についての熱力学第一法則はこう書ける: ここで は系の初期エネルギーを、 は系に加えられた熱を、 は系がした仕事を意味する。閉鎖系における第一法則は、微小の変化についてはこう書ける: 仕事が圧力 での体積の拡大 によるものなら: 準可逆伝熱では、熱力学第二法則はこう読める: ここで は熱力学温度を、 は系のエントロピーを意味する。 内部エネルギーの変化を計算するのに使う熱力学の基本関係式は、これらの関係を使ってこう表される: 一種類の粒子(原子または分子)のみの単純な系では、閉鎖系は一定数の粒子である。 化学反応を起こしている系には、反応過程によって生成されるまたは崩壊する全ての種類の分子が存在しうる。 この場合、系が閉じているとは、それぞれの元素原子がどの種類の分子を構成しているかにかかわらず、総数が保存されていることである。 数学的には: ここで は 種類目の分子の数を、 は分子 内の元素 の原子の数を、 は元素 の原子の総数(系が閉じているためこれは定数である)を表す。系のそれぞれの元素に対してこのような等式が一つずつ存在する。 孤立系→詳細は「孤立系」を参照

孤立系は閉鎖系より制限が強く、その周囲といかなる相互作用もしない。質量やエネルギーは系の中で定数をとり、エネルギーや質量は境界を越えて移動しない。ある孤立系で時間が経過すると、系の内部の差は均一になる傾向があり、圧力や温度は一様になる傾向があり、密度差も同様である。全ての等質化過程が実際的に完了した系は熱力学的平衡の状態にある。 厳密に孤立した物理系は現実には存在しない(全体としての宇宙は例外かもしれない)。なぜなら、たとえば、質量を持った系と別の場所の質量の間には常に重力があるからである。[24][25][26][27][28]しかし、現実の系は有限の(ときには非常に長い)時間のあいだ孤立系に近く振る舞うことがある。孤立系の概念は、現実世界の多くの場面を近似する便利なモデルとして役に立つ。この理想化はある種の自然現象の数理モデルを構築するのに使える。 熱力学第二法則におけるエントロピー増加の仮定を正当化する試みの中で、ボルツマンのH定理は系(たとえば、ある気体)が孤立していると仮定する方程式を使った。それは壁を鏡面境界条件として単純に扱い、すべての力学的自由度が特定できるとする。これは必然的にロシュミットのパラドックスにつながった。しかし、実際の壁の中の分子のランダムな振る舞いと、周囲にある背後の熱放射のランダム化効果を考慮すれば、ボルツマンの分子的混沌の仮定は正当化できる。 孤立系の熱力学第二法則は、平衡状態にない孤立系のエントロピーは時間が経つにつれて増加し、平衡でとる最大値に近づく傾向にあると述べる。孤立系では全体として、内部エネルギーは定数でありエントロピーは決して減少しない。「閉じた」系のエントロピーは、系から熱が取り出されるときなどに減少しうる。 孤立系は閉鎖系と同等ではない。閉鎖系は周囲と物質を交換できないが、エネルギーは交換できる。孤立系は周囲と物質もエネルギーも交換できず、現実には存在しない(全体としての宇宙は例外かもしれない)理論上だけのものである。 熱力学の議論において、「孤立系」といえるとき、すなわちエネルギーが系に出入りしないという仮定があるときでも、「閉鎖系」という言葉がしばしば使われる。 物質の選択的移動熱力学的過程にとって、系の壁や周囲の詳細な物理的性質はどのような過程が可能であるかを決定する重要なものである。 開放系は一つ以上の壁が物質の移動を許す。開放系の内部エネルギーを説明するためには、熱や仕事の項に加えてエネルギー移動の項が必要である。これは化学ポテンシャルのアイデアにもつながる。 ある純物質のみを選択的に透過する壁は、系を周囲のその純物質の溜と拡散的に接触させられる。それによって、その純物質が系と周囲の間を移動する過程が可能になる。また、その壁をまたいでその物質についての接触平衡が可能である。適切な熱力学的操作によって、純物質溜は閉鎖系として扱える。その内部エネルギーとエントロピーは、温度、圧力、モル数の関数として求められる。 物質の接触平衡の壁以外のどの系の壁もその物質を透過しないような熱力学的操作を行える。これにより、周囲の基準状態に関するその物質についての示強状態変数を定義できる。この示強変数を化学ポテンシャルと呼び、構成物質 i について一般に μi と表す。対応する示量変数は系の構成物質のモル数 Ni である。 ある物質を透過する壁にまたがる接触平衡のためには、その物質の化学ポテンシャルが壁の両側で同じでなければならない。これは熱力学的平衡の性質で、熱力学第零法則との関連を見出すこともできる[29]。 開放系

開放系では、系と周囲の間でエネルギーや物質の交換が起こる。開いたビーカー内に存在する反応物質は開放系の例の一つである。この境界はビーカーと反応物質を囲む仮想の面である。境界が物質を透過しないとき、熱の形でのエネルギーの通過を許すなら「閉鎖」と呼び、熱や物質の交換が無ければ「孤立」と呼ぶ。開放系は平衡状態に存在しえない。熱力学系の平衡からの偏差を記述するには、上記の構成変数に加え、内部変数の組 を導入する。平衡状態は安定していると見なされ、系の非平衡の尺度としての内部変数の主要な性質は消失に向かう傾向である。局所的な消失の法則はそれぞれの内部変数の緩和方程式としてこう書ける (1) ここで は対応する変数の緩和時間である。これは初期値 がゼロに等しいとみなせるときに便利である。 開放非平衡系の熱力学への明確な貢献はイリヤ・プリゴジンによってなされた。プリゴジンは化学反応をしている物質の系を研究した。[30] この場合、化学反応の非完全性を測定する内部変数が現れる。この変数は化学反応を考察中の系がどれだけ平衡から遠いかの尺度である。 この理論を一般化して[31][32][33]、平衡状態からのあらゆる偏差、たとえば系の構造、温度の勾配、物質の濃度差、もちろん化学反応の完了度までもを内部変数であるとみなせる。 かつ におけるギブズ自由エネルギー とエントロピー の増分は以下のように決まる (2) (3) 系の定常状態は熱エネルギー と粒子の流れの両方がつり合うことで存在する。等式の末項の合計は物質 の粒子の流れによって系に入ってくる全エネルギーで、正にも負にもなり得る。量 は物質 の化学ポテンシャルである。等式 (2) の初項および (3) の中項は内部変数 の緩和によるエネルギー散逸(エントロピー生成)を、 は熱力学的力を表す。 この開放系のアプローチによって生物の成長と発育を熱力学の用語で記述できる[34]。 関連項目脚注

参考文献

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||