|

犬飼城

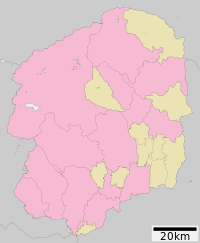

犬飼城(いぬかいじょう)は、栃木県宇都宮市上欠町にあった城。根古屋城(ねごやじょう)とも称する[1][3]。城に関する伝承はほとんど残っていないが、城跡としての保存状態は良い[1]。 地理栃木県宇都宮市上欠町の聖山公園(せいざんこうえん[2])がある丘陵地の南端に位置し、姿川と武子川(たけしがわ)にはさまれ、周囲を急崖(比高約15 m[2])に囲まれた天然の要塞である[1]。聖山公園から約600 mほど南下すると、右手(西方)に現れる山林が城跡に相当する[2]。上欠町の小字根古屋にあるため、根古屋城とも呼ばれる[1]。 歴史城に関する伝承はほとんど残っていない[1]。『姿川村誌』によると、小山城の支城として、康暦元年(1379年)に小山義政が築城したという[2]。元亀年間(1570年 - 1573年)には北条氏政に攻め込まれ、小山政長と小山秀綱が応戦したが落城し、元亀4年(1573年)に犬飼康吉が犬飼12郷を治めて城主となるが、宇都宮氏に攻め落とされたとされる[2]。 しかしながら、実際には犬飼城の周辺は宇都宮氏の所領であり、しかも宇都宮氏と小山氏は合戦を交える敵対関係にあったことから、小山氏が敵陣に単独で支城を築くとは考えにくい[4]。また築城年とされる康暦元年(1379年)説も、現存する遺構の複雑さからして疑わしい[4]。そこで、宇都宮氏が戦国時代に防備拠点の1つとして築いたと考えるのが妥当である[5]。 城下の個人宅には城主に仕えた家老であったとの伝説が残る[1]。 保護・継承活動地元の姿川地区まちづくり協議会では、小学4年生向けに犬飼城をはじめとする地域の歴史や文化をまとめた副読本を作成し、姿川地区にある4つの小学校に配布し、子供たちに文化財を伝える活動を行っている[7]。また2018年(平成30年)3月15日には、姿川地区まちづくり協議会が宇都宮市立姿川第一小学校体育館に使われていた床材を再利用して案内板を設置した[6]。 構造 犬飼城は平山城で、本丸と二の丸で構成されていた[5]。城の東側は急崖であり、西側の防備が弱いため、西側は堀と土塁で三重の守りを固めている[3]。規模は東西約160 m×南北約180 mである[6]。 一辺50 m四方の[6]本丸の東縁は崖であり、一部に土塁を、一段低くなったところに堀切と武者走りを構築している[5]。北縁から西縁にかけては土塁と深さ約5 mの空堀を配し、二の丸と区切っている[5]。本丸・二の丸を囲むように深さ3 - 5 mの空堀を巡らせ、その外側に土塁がある[5]。さらにその南側に東西に長い外郭を設け、大手に土橋を架けていた[5]。 遺構 城跡は山林や農地となっている[2]。堀や土塁の跡は築城当時の様子をよく残しており、井戸跡や櫓跡も確認できるなど、宇都宮市内では特に保存状態が良好な城跡である[1]。ただしモウソウチクが生い茂って堀・土塁などを覆い隠すようになってきたため、地域の歴史関係団体が土地所有者の許可を得た上で、2018年(平成30年)にモウソウチクを伐採した[7]。 保存状態は良いが、文化財指定はされていない[5]。(文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地の扱いにはなっている[6]。)2019年(令和元年)7月9日に行われた姿川地区のまちづくり懇談会では、市の文化財指定と、近接する根古谷台遺跡との一体化整備が住民側から要望された[7]。これに対し市側は、土地所有者からの申請があれば、文化財保護審議委員会の調査等を経て文化財指定し、保護活動団体に支援が行えること、根古谷台遺跡は市有、犬飼城跡は私有のため現状では一体化整備ができない旨を回答した[7]。 脚注

参考文献

Information related to 犬飼城 |

||||||||||||||||||||||||