|

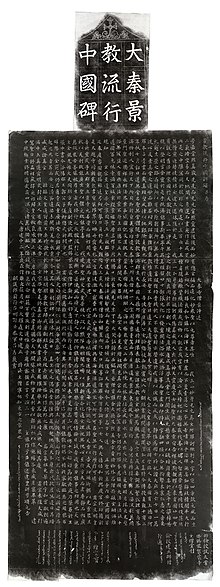

闕字 「總統 蔣公陵寝」と空白が開いている  「帝」「太宗」などの天子の尊号のほか、「主」「我三一分身景尊弥施訶」などの神号の直前に空白が挿入されている。 闕字(けつじ)とは、文書中に天子や貴人に関する語が現れたときに、これに敬意を表すために、該当する用語の前に1字または2字分の空白を設けることである[1]。 中国における闕字中国の古典籍では対象への敬意を表す場合、直前を空ける闕字、直前で改行する平出、直前で改行して文字を嵩上げする擡頭(たいとう)の三種がある[2]。 敬意表現の程度としては平出や擡頭よりも低い[2]。闕字は尊敬の度合いにより、1文字から5文字程度の空きをつくるが、書き手との相対的な関係で定まるもので絶対的な基準があるわけではない[2]。闕字や平出は唐令に規定された敬意表現であるのに対し、擡頭は元朝以降に敬意表現として明確になった[2]。 日本における闕字歴史日本では中国の書式に倣って大宝律令にて導入された[1]。公式令で平出とともに規定され、公式様文書以外でも用いられた。また、皇太子や親王、摂関に対する文書に対しても用いられた。 対象公式令では、天皇や皇族、神々に関連した語を対象として挙げており、以下のような語(関連用語も含む)を用いる際に行うこととされている。 中世以後も朝廷内では比較的守られていた用法であり、時代に応じて「禁裏」「天裁」「奏聞」「公方」などの語が闕字の対象として追加された。 江戸時代の用例江戸時代の武家社会では闕字は貴人に限定されず、敬意を表す為に苗字の内の一文字を省略していた。 幕末百話の「家督御礼の献上物」の章では「小出播磨守」を「小、播磨守」と記した例が紹介されている。 元旗本と思われる談話者は「これは支那流なんで」と説明している。 福沢諭吉による廃止論1858年(安政5年)、福澤諭吉は『華英通語』を翻訳した『増訂華英通語』を最初の出版物として出版した。このとき福澤は本文で「皇國」や「本邦」に闕字したが、出版後に闕字のような習慣に従うことは世間の先例に倣った軽率な行為だったと反省した。しかし勝手に闕字を止めることは法律に違反するかもしれず、そうなれば出版禁止になることもあり得るので、簡単に中止することもできなかった。そこで専門家に聞いてみようと思い、蕃書調所の主任教頭である川本幸民先生を訪問して、闕字の習慣は国法で定められているのかどうかと質問したところ、曾てそのような定めはなく全て筆者の思い思いに委ねられているという答えを得た。念のために闕字を全廃したために著書を絶版にされる可能性は無いかと質問すると、心配することはないとの回答を得た。これを聞いて福澤は欣喜雀躍して家に走って帰り、それからは闕字を全廃することに決心した。そうして『増訂華英通語』を例外として、その他の著書は全て闕字なしで出版した。これも38年前の川本先生の教えの賜物だと思うと『福澤全集緒言』の中で述べている。

1872年に闕字の廃止令が出されたが、その後闕字の慣行は復活した[1]。 戦後も天皇や皇族に対する文書の中に闕字を用いた事例がみられる。国立印刷局発行の官報中で、たとえば国会開会式における天皇の「おことば」を収録する際、その「おことば」という語の前に闕字を施すといった事例が存在する。 脚注

参考文献

関連項目外部リンクInformation related to 闕字 |