|

オートポイエーシスオートポイエーシス (autopoiesis) は、1970年代初頭、チリの生物学者ウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・バレーラにより、「生命の有機構成 (organization) とは何か」という本質的問いを見定めるものとして提唱された理論生物学上の理論である[1]。 オートポイエーシスの理論的な起点となっているのは、マトゥラーナによって行われた神経生理学の研究である[2]。実験として行われたのは、ハトの色知覚についての実験である。まず、ハトの網膜に小さな電極をさし込む。ハトの眼前にさまざまな色紙を置くと、電極付近のニューロンに電気的刺激が生じる。マトゥラーナは光を受容するリセプターの後方にある神経鞘細胞に注目した。ところが神経鞘細胞の活動は光の物理的特性にも、各スペクトルのもつエネルギーにも対応しておらず、あえて対応するものを探すとすれば、人間が色を区別するさいに用いている色の名前だけだった。外的な物理的刺激の特徴と、神経システムの活動とを対応させようとすると全くうまくいかなかった。つまり、神経システムにおいては外的な物理的刺激とシステムの活動には何の対応関係もない、という事実が判明した[2]。 重要な点は、神経システムは外的な物理的刺激に対応していないにもかかわらず、生物的な環境に適応しているということである。外的な物理的刺激に対応していないのならば、環境に対してデタラメな作動を行いそうなものである。にもかかわらずに、環境に適応しているようにみえるのは何故なのか?マトゥラーナはその謎に答えようとして、まず神経システムのモデルを構想した。そして、神経システムの構想を生命システム一般の理論として拡大させていったものが、オートポイエーシスシステムである[3][4]。 概説古代より生命を説明するために様々な概念が提唱されてきた。その中には「魂」「精神」「有機化力」「気」などといった非物質的な概念による説明がある。しかし、そのような説明は経験科学上、受け入れられるものではない。また、生物学者であるマトゥラーナとヴァレラも受け入れられるものではないとして退けている[5]。非物質的な概念による説明に対して、物理的なもの・働きだけから生命を説明しようとする立場を機械論と呼ぶ。経験科学者(=科学的生物学者)であるマトゥラーナとヴァレラも物質的なものだけから生命を捉えようとした。そのため、オートポイエーシスは一つの機械論として提唱された。 定義はつぎのようなものである。

具体的な内容の説明に関しては、後述の「マトゥラーナ&ヴァレラの定義」を参照。定義にある「オートポイエティック・マシン」という語で示されるように、オートポイエーシスシステムと呼ばれるシステムは、はじめ機械(マシン)として定義されていた。これは、マトゥラーナ&ヴァレラが機械論を標榜していたためである。『オートポイエーシス ― 生命システムとはなにか』において、マトゥラーナはオートポイエーシスが「機械論」であることを繰り返し主張している。 1984年には、ニクラス・ルーマンがオートポイエーシス理論を社会科学の社会システム理論に導入した[7]。ニクラスルーマンによって導入されたオートポイエーシスは、マトゥラーナ・ヴァレラによって提起された定義から変化したもので、独自の理論形成を行っている。ルーマンの構想によれば、オートポイエーシスシステムは「自己言及するシステム」である。 日本では1991に翻訳された『オートポイエーシスー生命システムとは何か』を端緒としてオートポイエーシスが導入された。1995年には、河本英夫が『オートポイエーシス 第三世代システム』(河本英夫、1995、青土社)[8]において独自の展開を始めた。河本の構想によれば、オートポイエーシスは「行為存在論」である。行為存在論とは、オートポイエーシスが作動することによってのみ存在するシステムであることを意味する[9]。 その後、『オートポイエーシスの拡張』(河本英夫、2000、青土社)および『オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために』(河本英夫、2000、新曜社)において、オートポイエーシスの構成素の位置づけとシステム位相空間の形成についての拡張を行うことで、オートポイエーシスの構想を展開した。『オートポイエーシス2001 日々新たに目覚めるために』ではオートポイエーシスを「経験科学化された基礎存在論」として提起した[10]。 また『メタモルフォーゼ オートポイエーシスの核心』(河本英夫、2002、青土社)では、オートポイエーシスの定義とは別の回路でオートポイエーシスの作動を示すために「二重作動(double operation)」という術語を導入した。のちに、河本英夫はオートポイエーシスシステムを展開する場として「身体」を対象とした著作を編んでいる。とくに「触覚」「身体内感」に注目した展開を行っている。[11][12] オートポイエーシス・システム自体のモノグラフとして、山下和也による『オートポイエーシス論入門』(山下和也、2009、ミネルヴァ書房)や『オートポイエーシスの世界 — 新しい世界の見方』(山下和也、2004、近代文芸社)などがある。山下によって編まれた『オートポイエーシス論入門』(同上)は、マトゥラーナ&ヴァレラ、ニクラス・ルーマン、河本英夫によって提起された構想をまとめることで、初学者にもオートポイエーシスに接近することが出来るように書かれており、入門書としての定評がある。 学術界では現在もオートポイエーシスに関する統一された見解はなく、多様な解釈に基づいて議論が展開されている。 なお、オートポイエーシスという語はギリシャ語で自己製作 (ギリシャ語で auto, αυτό は自己、poiēsis, ποίησις は製作・生産・創作) を意味する造語であり、この用語には定訳がない[7]。日本語ではしばしば自己創出、自己産出、自己生産とも書かれる。 オートポイエーシスの条件河本によれば、オートポイエーシスとは「システム自体の作動の機構を示し、そのことをつうじて自己をそれとして形成する」システムである[13]。そして、オートポイエーシスの条件を5つ挙げている。

オートポイエーシスの定式化は、これらの条件を満たす形で行われている。 オートポイエーシスの構想における三本の柱河本英夫によれば、オートポイエーシスの構想の骨子には三本の柱がある[14]。 第一の柱 建築の隠喩第一の柱は建築の隠喩である。それは、つぎのような隠喩である。

前者のプログラムでは、目的や機能があらかじめ決められており、それにしたがってプログラムは作動する。対して、後者のプログラムでは、行為が継続するようにしてプログラムは作動する。前者のプログラムを具体的に考えるならば、旧時代のトップダウン式の軍隊が相当するだろう。また、後者のプログラムを具体的に考えるならば、アリや蜂が巣をつくる場合が相当するだろう。 後者のグループの職人相互の振る舞いを決めているのがオートポイエーシスのプログラムであるとされている。そして「これがマトゥラーナが抱いた原イメージである」[16]。つまり、この建築の隠喩を原イメージとしながら、オートポイエーシスは構想された。 第二の柱 定義的な機構第二の柱はオートポイエーシスの定義的な機構である。マトゥラーナ・ヴァレラによるオートポイエーシスの定義は、次のようなものである。

河本によれば、『オートポイエーシスー生命とは何か』(1991、国文社)において提起されたオートポイエーシスの定義は、第一の柱である建築モデルの後者プログラムに対応させて形成された[17]。ここに一つの問題が生じた。それは「建築の例で示されたオートポイエーシスの原イメージと、この機構の定義が一対一対応しているのかどうかわからない」[17]という問題である。 この問題は、マトゥラーナが「一方では神経システムのコード化という点で建築の例を設定し、他方では生命が動きを継続しながらひとつのまとまりとしてあることの機構として定義を行っている」[18]ことから生じている。建築の隠喩では、作動が継続することに力点が置かれている。対して、オートポイエーシスの定義では、生命の自己が形成される機構に力点が置かれている。換言すれば、オートポイエーシスでは「システムが作動しながら、同時に生命の自己が形成される機構が問われている」[18]ことになる。つまり、原イメージである建築の比喩と定式化された定義が別の回路で設定されていることになる。比喩的に述べるならば、同じ山をまったく別ルートで登ろうとしている。そのため描き出そうとしている対象は同じでありながら別のことが語られているように捉えられる余地があった。 そうであるとするならば、オートポイエーシスの原イメージである建築の隠喩と定式化された機構が一対一で対応していない可能性が高い。そのため、オートポイエーシスの定式化は、マトゥラーナ&ヴァレラが行った定式化を更新していきながら進むこととなった。具体的には、ニクラス・ルーマンによる自己言及を中心とした定式化、河本英夫によるシステム位相空間の定式化・第四領域の定式化・第五領域の定式化、山下和也によるオートポイエーシスシステムの定式化がある。 第三の柱 パイロットの隠喩第三の柱は、夜間飛行するパイロットの隠喩である。それは、つぎのような隠喩である。

この隠喩は、観察者と行為者の関係を変更することを要求している。河本が述べるように「観察者となって、知識として知っていることと、行為をつうじてそれを実行することの間には、埋めようのない溝がある」[19]。なぜなら「理論は、いずれにせよ観察者の位置から述べられており、この位置から行為のあり方を汲み尽すことは不可能だからである」[19]。 すなわち、オートポイエーシスという構想は観察者の視座からシステムそのものへの視座の移動を要求していることになる。これは、観察者と行為者の変換関係を完全に断ち切ることを意味しており、理論としては完結しないことをも意味する。 したがって、行為の次元を含みこむような理論の構成は、つねに不透明さを内包させることになる。このことは、「この理論構成は適用して確定値をうるような道具ではなく、むしろ経験を変えていくための一種のエクササイズとなる」[20]ことを帰結させる。 オートポイエーシスは、この3つの柱からなるシステムの機構である。 論者ごとの定義マトゥラーナ・ヴァレラによる定義マトゥラーナによる根本的な問いは次のようなものである。「生命システムの有機構成とはなにか。それはどのような機械か。そして複製や進化をはじめとする生命システムの現象は、どのようにして統一的な有機構成によって規定されているのか?」である。 マトゥラーナとヴァレラはオートポイエーシス的システムを以下のように定義している。

まず「オートポイエティック・マシンとは、構成素が構成素を産出するという産出(変形および破壊)過程のネットワークとして、有機的に構成(単位体として規定)された機械である。」という定義にのみ注目してみると、このシステムが行っていることは、構成素を産出することである。すなわち、オートポイエーシス・システムはシステムと構成素の間の産出関係によって規定されているシステムであることが示されていることが分かる。 ただし「産出(変形および破壊)」とされていることから、ここで述べられている「産出」というタームは無から有を生み出すことを意味しているのではなく、すでに存在しているものを加工(=変形や破壊)することを意味していることも分かる。 また「産出(変形および破壊)過程のネットワーク」として定義されていることから、オートポイエーシスシステムの本体は、生成プロセスのネットワークであり、システムの集合ではないことが示されている。そして、生命が物理的空間に存在している機械であることから、構成素は基本的に物質的な単位であることも示されていることになる。そのため、オートポイエーシスの定義は、連続的なプロセスの集合であるシステムと離散的な物質である構成素をつなぐ形で定義づけられていることが分かる。 つぎに「(ⅰ)変換と相互作用をつうじて、自己を産出するプロセス(関係)のネットワークを、絶えず再生産し実現する」という定義に注目してみると、システムみずからが産出した構成素を用いて、システムは再度みずからの動きをつくり出していることが分かる。こうして、循環的な動きが継続的に作り出されていくことも分かる。 ここでは、システムの構成要素の作動の過程が最終的にその構成要素自体を作り出す循環的な特性が指摘されているのと同時に、そのことによってネットワークが自己とそうでないものとの境界を自ら決定づけるものであるとされていることが分かる。 そして「(ⅱ)ネットワーク(機械)を空間に具体的な単位体として構成し、またその空間内において構成素は、ネットワークが実現する位相的領域を特定することによってみずからが存在する。」とあるように、オートポイエーシスシステムは、ある空間のなかに具体的な単位体として構成され、構成素は位相的領域を特定する。単位体とは「ある領域で存在するための唯一の必要条件、すなわち背景から区別されうるもの」であり、かみ砕いて述べるならば、分割することが出来ないまとまりのことである。 すなわち、オートポイエーシスはある空間のなかに、分割することができないまとまりとしてネットワークを構成する。そして、その構成された空間内において構成素は存在することが出来るようになるということを示していることが分かる。 注意されたい点は、生命の有機構成と構成素の特性を明確に分離していることだ。有機構成とは「単位体として行う相互作用や変換のダイナミクスを規定する諸関係」[21]のことである。構成素とは、オートポイエーシスの作動によって産出された産出物のことである。 マトゥラーナは「問題は生命の有機構成であり、私たちの関心は構成素の特性にはなく、むしろ構成素によって実現されるプロセスとプロセス間の関係とにある。」[22]と述べる。それを踏まえたうえで「生命システムの構成素の本性がどのようなものであろうと、すべての生命システムに共通の有機構成がある。これが私の仮説である。」とも述べる。 すなわち、オートポイエーシスシステムは、構成素を産出する有機構成(=産出過程のネットワーク)について述べているのであり、構成素の特性について述べているのでは無いことが分かる。加えて、オートポイエーシスシステムが実現するために特定の構成素を必要としているのでもないことが分かる。つまり、構成素は何でもよいということになる。そのような任意性があるために、この定義は生物の多様性に対応することができる。 循環的構成という点において、オートポイエーシス的システムは、アロポイエーシス (allopoiesis, 異種の産出の意) 的システムと対比できる。アロポイエーシスシステムとは、その機能が自分自身とは異なったものを産出するシステムのことである。 例えば、アロポイエーシス的システムである自動車工場では、自動車 (=産出物) を作り出すために様々な加工のプロセス (=産出プロセス) を用いるが、そこで作り出される物 (=自動車) は、それを作り出した物 (=工場) とは別である。また、作り出された自動車によって自動車工場がもう一度作動するわけではない。自動車工場を動かすのは、あくまでも外部にいるもの(=設計者・観察者)である。 一方、細胞では、核酸や酵素、代謝物のような様々な生化学的な構成要素からなり、細胞内の組織化された構造を作り上げているが、物質とエネルギーの外部との交換に基づいて作動しているこれらの構造は、その構造を維持しつづけるようにその構成要素を絶えず生成または分解している。 このような観点を採るとき、システムはみずからで自らの構造を構成する構成素をつくりだし、つくりだした構成素を用いてもう一度作動を行っていることが分かる。 さらに、オートポイエーシスの観点では、そうした過程全体の循環的な構造によってある閉包領域、操作的閉包 (operational closure) を作り出しており、それによってシステムと環境とを自ら区別していると考える。 こうしたシステムによるシステムの決定という観点は、オートポイエーシスという概念を利用することが、そうしたシステムの自律決定と、それを観測し記述することとの間をメタレベルで捉える視点を要求し、認識論的含意を無視されざるものとしている。 換言するならば、オートポイエーシスシステムは、すべての作動をシステムの作動に関連させながら作動を繰り返していく操作的閉包を作り出しているため、システムを観察する観察者を必ずしも必要としていないことになる。また、観察者の認知を支えるシステムもまたオートポイエーシスであるので、観察者による観察は観察者のシステムの自律性に基づいて行われてしまう。したがって、観察者の視点から観察しているシステムとシステム自身の視点は、つねにズレる可能性を含んでいることが指摘されることになる。 このように自己言及的な有機構成に着目したとき、システムの外部とやりとりされる物質やエネルギーは、通常この操作的閉包をなしている有機構成そのものには介入しないものと見なせる。 もし、外部からシステムの有機構成への何らかの介入がこの有機構成を破壊した場合、それは単にシステム自体の消滅を意味するだけである。 マトゥラーナとヴァレラは、オートポイエーシス的システムにおいて、外部との物質やエネルギーのやり取りが機械の構造を決定するようなものではないということを、オートポイエーシス的システムは入力と出力を持たないと表現した。 これは、観測者がシステムと環境との区別を設けた上でそれらの入出力に注目するような、一般的に理解されているシステムの概念とは全く異なるものである。 河本英夫による定義オートポイエーシスシステムの日本への導入は、科学哲学者の河本英夫によって行われた。河本は『オートポイエーシスー第三世代システム』[8]から『損傷したシステムはいかに創発・再生するか オートポイエーシスの第五領域』[12]に至るまで、オートポイエーシスシステムの機構を繰り返し定式化している。したがって、本項目においては河本によって定式化されたオートポイエーシスシステムの定義を列挙することにする。 河本の分類によると、オートポイエーシスシステムは「システム論の第三世代として位置づく」[23]。そして、有機体論は一般に「部分ー全体関係」「階層関係」「生成」という三つの論理的な支柱から成り立っている[24]。そのためシステムの世代区分は、その三つの論理的な支柱の違いによって区分されることになる。 河本によれば、第一世代のシステム論はベルタランフィに代表される動的平衡を中心として構想される理論である。第一世代の動的平衡システムは、物質代謝する有機体をモデルにして構想されている。動的平衡系のシステムは、外界と物質代謝を行いながら、なお自己維持する秩序だった機構である。外界と物質代謝を行っているのだから、システムは必然的に開放系である。そして、開放系のまま定常性を維持することが、ホメオスタシスと呼ばれる。第一世代システムは、部分―全体関係を、有機構成に置き換えることで、広大な経験的探究の領域を開き、生成を定常性維持のもとでの変化に限定し、階層関係をそのまま前提している[25]。 第二世代のシステム論は、プリゴジン、ハーケンらに代表される自己組織化を中心として構想される理論である。第二世代の自己組織化システムは、成長しつづける結晶や発生胚をモデルとして構成されている。生成をつうじてそれじたいで秩序の形成を行い、一定の環境条件下で「自己」そのものを形成する機構である。つまり自己組織化システムとは、それじたいで形成過程を経るシステムであり、場合によっては「自己」そのものを組織化するシステムである。第二世代システムは、階層関係の前提をくずし、階層そのものの生成として組みなおしている[26]。 【河本英夫による定義(1) システム位相空間の定式化】

上記の定式化は、マトゥラーナ&ヴァレラの定式化を拡張したものである。拡張された点は2点ある。 1点目は「構成素」の位置づけを明確にしたことである。 マトゥラーナ&ヴァレラの定式化によれば、構成素とはオートポイエーシスシステムの作動によって産出される産出物のことである。そして、「構成素はつぎのような特徴を持つ。(ⅰ)変換と相互作用をつうじて、自己を産出するプロセス(関係)のネットワークを、絶えず再生産し実現する」(マトゥラーナ&ヴァレラの定式化を参照)とあるように、構成素がシステムのネットワークを再生産するという形で、自動的な循環が書き込まれている。 しかし「生命の循環の形成には、自動的な循環以上のものが含まれているはずである」[27]。なぜなら、自動的な循環だけであれば、蛹が蝶へと変化するような形態的変化や時に応じて変態を遂げていく両生類のような形態の変化が起こりようもないからだ。もし、生命が作り出すものすべてが構成素であり続けるならば、蛹は蛹のままであるだろうし、オタマジャクシはオタマジャクシのままであるだろう。しかし、現実には蛹は蝶へと変態していくし、オタマジャクシはカエルに変態していく。つまり「生命が作り出すものがすべて構成素になるわけではない」[27]。 生命が作り出すものがすべて構成素になるわけでないとするならば、何が構成素であるのかを決めなければならない。しかし、「要素の特性に維持されなければならない同一性はない」[27]。そうであるならば「作り出された要素が構成素になりうるかどうかは、この要素がシステムの次の作動をもたらしうるかどうかにかかっている」[27]ことになる。すなわち、システムによって「産出された要素のうち幸運にもシステムの作動をさらに進めるものだけが、構成素となる」[27]。 マトゥラーナ&ヴァレラの定義との違いを明確にしておこう。マトゥラーナ&ヴァレラの定義では、システムの作動によって産出される産出物のすべてが構成素であるとされていた。そのため、産出されたすべての構成素がシステムのネットワークを再生産するかのような自動的な循環が規定されていた。 対して、河本による定義では、産出された産出物のなかでも特にシステムの作動をさらに進めるものだけを構成素とした。そのことは、「システムの構成素の範囲は作動の維持だけによって決定され、システムの産出する要素とシステムの作動をもたらす要素とが自動的に対応するのでない以上、構成素の集合の範囲は連続的に変わりつづける」[27]ということを帰結する。 また、このように、システムの作動をさらに進めるものとして構成素を位置づけることにより、マトゥラーナ&ヴァレラの定義に書き込まれていた自動的な循環関係を断ち切られることになった。そのことによって「構成素は自己言及によって規定されてはいない」[27]ことが明確になった。 この時点において、河本英夫によるオートポイエーシスの構想は、自己言及の概念を中心に展開されるマトゥラーナ&ヴァレラによるオートポイエーシスの構想、ニクラス・ルーマンによるオートポイエーシスの構想とも異なる構想として展開されることとなった。 2点目は「位相空間」の位置づけを明確にしたことである。 オートポイエーシスにおける位相空間とは、「自己を形成することが同時にみずから自身の空間を形成すること」である[27]。マトゥラーナ&ヴァレラの構想においては、システムと観察者の認知的なズレが問題とされているにもかかわらず、「要素のある空間内にシステムが実現するとしている」[27]。この場合には、観察者が要素と空間を対応づけていることになる。しかし、「生命はみずから自身の空間の内へと実現しそこへ住まうのであって、観察者の指定する空間ではじめて自己を形成するのではない」[27]。つまり、マトゥラーナ&ヴァレラの定義には、システムが位相領域に存在していることが示唆されているのだが、システムの位相空間がどのように形成されるのかが書き込まれていなかったことになる。 そのため、河本による定式化においては「(ⅱ)構成素の系列が閉域をなしたとき、そのことによってネットワーク(システム)が具体的単位体となり、固有空間を形成し位相化する。このとき、連続的に形成されつづける閉域によって張り出された空間がシステムの位相空間であり、システムにとっての空間である。」として、システムの位相空間の形成が書き込まれることとなった。 河本による定式化では、すでに存在している空間にシステムが実現するのではなく、システムがみずからで空間を形成する。そのための機構として定義に書き加えられたのは、構成素の系列の閉域化である。オートポイエーシスによって産出された構成素は、運動や物性をつうじて閉域を成す。そのことによって、オートポイエーシスは具体的単位体としてシステムを実現することになる。具体的単位体は、物理的な実態を持つため観察することが可能である。 【オートポイーシスの現実的なモデル】 河本によればオートポイエーシスの現実的なモデルは「幹細胞」である[28]。幹細胞の特徴は、自己複製と分化能のどちらもを有していることである。オートポイエーシスとして捉えるならば、「一方で純粋な反復を継続してみずからの複製を行うが、他方では作動の回路を切り替えて機能分化」するシステムである[29]。そして、理想的なモデルとして次のようなものを挙げている。

河本はのちの著作において、これらの機構をまとめてつぎのように述べている。

【河本英夫による定義(2) 構成素の運動と物性の定式化】

上記の定式化は、河本英夫による定式化(1)を拡張したものである。拡張された点は、定義における(ⅱ)である。(ⅱ)はシステムの位相領域の形成を定式化した部分である。 河本英夫による定式化(1)と(2)を比較すると分かるように、新たに書き込まれているのは「構成素の系列が、産出的作動と構成素間の運動や物性をつうじて閉域をなしたとき…」という点である。定義を素直に追うならば、この拡張はシステム位相空間が構成素間の閉域によって形成されるためには、構成素の運動と物性に注目することが必要であることを示唆していることがわかる。河本は次のような例によって、そのことを説明する。

すなわち、オートポイエーシスが位相空間を形成するさいには、産出的作動によってだけ規定されるのではなく、構成素の運動と物性によっても規定されることが分かる。くわえて、構成素の物性に着目するならば、原初の認知機能が発現していることが分かる[30]。 なぜなら、産出された構成素に特定の物性がある場合には、物体間の親和性が生じるからだ。親和性とは、特定の物質と結合しやすい/しにくい、という性質のことであり、この時点において構成素間の結合に選択が生じている。しかし、この選択は意識的に選び取るような選択ではなく、自動的に起こってしまう選択である。 物理的な構成素であれば、分子間の結合によって規定される。これは、物性物理学や物性化学によって解明される経験科学的課題である。社会科学的な構成素であれば、コミュニケーション間の結合によって規定される。これは、諸社会科学によって解明される経験科学的課題である。 そして、上記の定義では「原始的自己(sich)」と「構造的自己(selbest)」が明確に区別されていることにも注意する必要があるだろう。Sichは運動(作動)系によって形成される自己である。対して、Selbestは構成素の系列によって形成される自己である。すなわち、Sichはプロセスという連続量によって規定される自己であり、Selbestは構成素という離散量によって規定される自己であるのだから、オートポイエーシスの機構は連続量と離散量のつながりを捉えようとしていることになる。この点は、マトゥラーナが『オートポイエーシス ー生命システムとはなにか』(国文社,1991)において繰り返し注意している「生命の有機構成と構成素の特性を明確に分離する」という点とも重なるだろう。 そして、人間は作動(運動・働き)の集合を観察することが出来ない。人間が出来るのは、作動(運動・動き)を感じとることである。そのため「作動そのものは、産出された構成素にあらわれ出ることはありえない。産出的作動はいつも何かの産出であって、産出する行為そのものが産物のうちにあらわれ出ることはない」(河本 1995:239)。 また、「自己(Selbest)」として規定されている構成素の系列を「システムの構造」と呼ぶこともできる。構造は、「構成素の定常的な関係であり、構成素が一定の頻度で置き換わっても維持される」。そして「構造はシステムの作動をつうじて維持されているのであって、作動の基礎になったり、作動を規定することはありそうにない。だが観察者は、しばしば定常的な基礎にもとづいてシステムは作動しているとみなしてしまう」(河本 2000b:158)。 河本は、上記の定義に加えて、いくつかのただし書き(付則)が必要であると述べる。

【河本英夫による定義(3) 第四領域の定式化】

【河本英夫による定義(4) 第五領域の定式化】

オートポイエーシスの第五領域とは「高次の認識の手前で、それじたいどのように作動しているのかわからないような経験領域」と「経験的な知識との間にあるような領域であり、より可変性に富み、それ自体で形成可能性のある領域」のことである[34]。具体的には、発達ドライブ、記憶、動作原理、能力の形成と呼ばれる領域である[12]。 山下和也による定義オートポイエーシスの定式化は、山下和也によってもなされた。山下は『オートポイエーシス論入門』(2009、ミネルヴァ書房)において、マトゥラーナ&ヴァレラ、ニクラス・ルーマン、河本英夫による定式化を整理したうえで、以下のような定義を与える。 【山下和也による定義】

ニクラス・ルーマンによる定義

オートポイエーシスの4つの特徴マトゥラーナ&ヴァレラはオートポイエーシスを定式化するさいに4つの特徴を取り出した。その特徴とは、自律性・個体性・境界の自己決定・入力と出力の不在である。この4つの特徴は、マトゥラーナ&ヴァレラによって規定された。後に、河本英夫によって再規定されることになった。 【マトゥラーナ&ヴァレラによる規定】1つ目の特徴は、自律性である。自律性とは「それがプロセスのなかでどのように形態を変えようとも、オートポイエティック・マシンはあらゆる変化をその有機構成の維持へと統御する」ことである[35]。 2つ目の特徴は、個体性である。個体性とは「絶えず産出を行い有機構成を不変に保つことによって、観察者との相互作用とは無関係に、オートポイエティック・マシンの同一性を保持する」ことである[35]。 3つ目の特徴は、境界の自己決定である。境界の自己決定とは「オートポイエティック・マシンの作動が、自己産出のプロセスのなかでみずからの境界を決定する」ことである[35]。 4つ目の特徴は、入力と出力の不在である。入力と出力の不在とは「オートポイエティック・マシンとは無関係な出来事によって攪乱が生じることがあるが、このような攪乱を補う構造変化が内的に働く。もし攪乱が繰り返し生じれば、機械も内的な変化を繰り返す。この変化は同じこともあれば違う場合もある。だがどのような変化が連続しようとも、これらの変化は、オートポイエティック・マシンを規定する条件である有機構成の維持につねに従属している」ことである[35]。 【河本英夫による再規定】河本英夫は『オートポイエーシスー第三世代システムー』において、4つの特徴を以下のようにまとめている。 1つ目の特徴は、自律性である。自律性は「…つまり、動的平衡のことであろうと理解する」[36]。 2つ目の特徴は、個体性である。個体性は「栄養物を取り入れて自分自身の一部に変換し組み込むことだと理解できる」[36]。 3つ目の特徴は、境界の自己決定である。境界の自己決定は「たとえば免疫システムによって自己と非自己の境界が区別されているという事態を思い起こしてみればよい」[36]。 4つ目の特徴は、入力と出力の不在である。河本によれば、入力と出力の不在は「…ほとんど理解不能である」[36]。なぜなら「これまでの理解によれば、自律性が外的な刺激にもかかわらず自己維持されているという意味であれば、自律性の規定そのものに入力と出力が前提されている。また免疫システムが自己の境界を自己決定するさいにも、外界からの物質の侵入が前提されているはずである。入力や出力は自明の前提になっているはずである。にもかかわらず入力も出力もないのである」[36]。つまり、入力と出力の不在という特徴は、オートポイエーシスを正確に捉えていないとする。 河本の構想において、入力と出力の不在という特徴は「内部も外部も存在しない」に置き換えられる。内部も外部も存在しないという特徴は、オートポイエーシスシステムが作動によって存在するシステムであるという点から導かれる。河本はつぎのように述べる。

すなわち、システムが作動する以前には、内部も外部も存在していない。作動があり、その結果として内/外の区分が生じる。ただし、システムの作動は内/外を区分するために作動しているのではない。作動することが、つねに同時に、区別することなのである。河本はそのような事態をつぎのようなイメージに託して述べる。

つまり、作動と同時に内外の区分が生じ、そのような区分が生じたのちに初めて入力や出力が生じる。ゆえに、オートポイエーシスの特性として入力と出力というカテゴリーを設定していたこと自体がカテゴリーミスであったと考えられる。 このことは、入力ー出力という関係においてカテゴライズされている「環境」のカテゴリーを変更することを要求する。入力ー出力という関係においては、システムと環境の区別がすでに行われており、区別された前提においてシステムと環境の相互関係をカテゴリーとして取り出す。具体的には「相互依存」「相互前提」「相互作用」などが挙げられる。対して、システムに内部も外部も存在しておらず、作動によって内外の区別が生じているならば、システムと環境の区別を前提としたカテゴリーを取り出すことが出来ない。ゆえに、河本による構想ではオートポイエーシスの環境における新たなカテゴリーが出現することとなる。具体的には「カップリング」「相即」「浸透」「相互浸透」などが挙げられる。このように「環境」のカテゴリー変更を示したことも、オートポイエーシスにおける重要な貢献である。 また、オートポイエーシスでは、システムは作動を継続することで繰り返し境界を引く。そして「境界形成の外が環境であり、環境は境界が変動するたびに異なる特質として浮かび上がる」(河本 2000b:234)。 まとめると、河本によるオートポイエーシスの4特徴は、自律性・個体性・境界の自己決定・内部も外部も存在しないの4つである。 「システムー環境」の新たなカテゴリーオートポイーシスは既存のシステム概念とは異なるシステムー環境のカテゴリーを提示する。 カップリング

カップリングの典型的な例は、運動系と認知系の関係である。 自律的カップリング

相即(原義:二つが区別出来ないほど一つにくっつくこと)1つ目の引用

2つ目の引用

浸透

相互浸透

共鳴

オートポイエーシスの機構【二重作動】オートポイエーシスの作動のなかには、一つの働きが同時に別様の機能性を持つ局面がある。河本はそのような作動を「二重作動」と命名した。定義づけるならば、二重作動とは「ある出来事を実行することが同時に別の事態を引き起こすこと」である[38]。 河本によると「二重作動は、もともと境界の設定が、境界の設定以上の別の効果や別の現実性をもたらしてしまうことを起点にして構想された」ものである[39]。そして、「自動的に進行するプロセスのなかで、事態が多様化していく基本的な仕組み」でもある[39]。 具体的な例として挙げられるのが、認知機能に対応させた触覚性力覚である。

この例は「認知」という語の意味が変更されている。視覚で捉えた物を実際に触ってみる。そのとき、視覚的なイメージに沿って触るのではなく、触覚で「感じ取り」ながら触ってみる。そうすると、見ているとき(=視覚)と異なる物として感じ取られることがある。このとき、見ることで「認知」した物と触ることで「認知」した物は異なっていることを意味しているだろう。このようにして、触るという運動が同時に新たな認知を生み出しているような作動が二重作動であるだろう。 二重作動は「経験科学的には一つの働きが同時に別様の機能性をもつことであり、哲学的にはなにかの遂行が同時に非因果的に別様の事態を進行させること」であり、「神経科学的には、一般に連合野とよばれるものにも、連合の新たなモードが見つかるという発見的な指示である」[40]。 また、二重作動がはたらく局面では「ある行為を行うことが、行為の目標とも行為の動機とも異なることを、行為とともに実現していく」[39]。なぜなら、二重作動がはたらく際には、出来事を実行することが同時に別の事態を引き起こすので、行為の目標や動機とは異なる事態が同時に引き起こされてしまうからだ。 河本によれば、オートポイーシスは以下の5つの二重作動によって形成されている。 ①「生成プロセスの継続と物質の産出」という二重作動 ②「生成プロセスの進行とそれに関与する物質そのものの区別」という二重作動 ③「生成プロセスの連鎖がプロセスのどこかに回帰することをつうじて、プロセスの継続と閉域の形成が同時に進行する」という二重作動 ④「産出的なプロセスの継続と、産出された要素からの構造の形成」という二重作動 ⑤「プロセスの継続と産出された物質による感知の機能の出現」という二重作動

複数のオートポイエーシスシステムが連動する関係をカップリングと呼ぶ。このとき、システムの外部から観察者として観察しているのがカップリングである。対して、システムの内部から他のシステムとの連動を強度として感じとるのが二重作動である。 【強度】河本によると、強度とは「一般に量化できない度合いであり、量化できる外延量に対して、度合いの変動として捉えられたもの」である(河本 2014:82)。また「……量化できない度合いの判別がなされている領域を一般に「強度」と規定することが出来る」とも述べる。具体的な領域として次のようなものが挙げられている。

そして、強度は生成を通して、一つの現実性を成り立たせる。しかし、強度から現実性の成立までは、多くの周辺状況を含みながらプロセスとして進行する(河本 2014:83)。そのため、プロセスやプロセスの仕組みについての考察が必要となり、その機構の一つがオートポイエーシスである。 オートポイエーシスの機構では、プロセスが進行するごとに、プロセスの接続点でそのつど再組織化を受けるので、その接続点には様々な選択性があり、別様に再組織化することが出来る(河本 2014:83)。 【自動言及(オートレファレンス)】オートポイエーシスの作動のなかには、オートレファレンス(自動言及)と呼ばれる作動がある。オートレファレンスとは「産出されたもの(引用者注:構成素)がたんに存在するだけではなく、みずから自身を感知している作動のあり方」である[41]。オートレファレンスは「自己が作動をつうじておのずと自己の境界を区切るだけでなく、自己がそれとしてみずからを区切る」[41]。 この機構の重要な点は、構成素がみずから自身を感知している点であろう。この際の「みずから自身を感知する」という働きは、構成素の運動と物性によって引きこされる選択によってなされている。そして、オートレファーレンスを獲得した系においては「構成素ー環境」というカテゴリーが出現する(河本 2000:190における注3)。  この作動は「二重作動」という機構によっても、理解することが出来る。二重作動とは「ある出来事を実行することが同時に別の事態を引き起こすこと」である[39]。 その点を河本はつぎのように述べる。

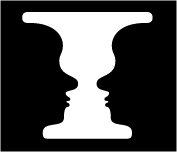

引用から分かるように、オートレファレンスという機構を持つシステムでは「おそらくひとつの作動が、みずから自身に関与する回路と外的刺激に反応する回路とを同時に作動すると予想される」[42]。「みずから自身に関与する回路」と「外的刺激に反応する回路」が同時に作動しているという点が、二重作動に相当しているだろう。そして「この二重の作動があるために「入力も出力もない」という事態がが提起されて」いるのである[42]。オートレファーレンスを獲得したシステムは「みずからの産出した構成素を介して、産出的作動を行うのみならず、構成素の特性によって、さらに自己の境界を個々に形成する」(河本 2000 179)。 【自己言及】河本によれば、オートポイエーシスの作動には自己言及という機構がある。河本によれば、自己言及とは「自己自身についての構成素の産出を行う機構」である。あるいは「働きが二重化することであり、あるプロセスが進行すると同時に、そのプロセス総体についての働きが進行することである」[43]。つまり「オートポイエーシスにおける自己言及的作動は、システムの構成素の産出的作動によってシステムそのものの境界が形成され自己が区切られた後に、みずからの構成素と相互作用するようになされる高次の産出的作動である」(河本 1995:263)。そして「自己言及的な作動様式においては、一般にすでに産出された構成素と相互作用しながら新たな構成素を産出し、すでにある構成素の総体が次の構成素の産出に関与している段階」でもある。 【メタモルフォーゼ】オートポイエーシスは、反復的な作動をとおしてメタモルフォーゼをする。 具体的なシステム 【心的システム】心的システムは「思考(ノエマ)」を産出するシステムである。河本によれば、心的システムはオートポイエーシスシステムの本性にしたがって、かたちを自在に変えながら作動を反復する。 「思考(ノエマ)」とは、知覚された要素である。知覚には単位がある。なぜそのような単位があるのかは分からない。分からないが、浮かんではやがて消えていくような思考がある。この「浮かんではやがて消えていく思考を、心的システムは連続的に産出している」[44]。 河本によれば「心的システムはみずからの作動をつうじて、感知しうるもの/しえないものの境界を区切るのである」[45]。そして「心的システムは、感知しうるもの/感知しえないものを区別するが、作用関係で言えば、感知しえないものは内部でも外部でもないというようにシステムの自己に浸透している」[46]。 感知しうるものだけが心的システムの構成素となりうるのだから、感知しえないものとしてあるシステムの環境は「システムそのものにとっては際限のない暗闇である」[47]。心的システムはオートポイエーシスシステムの本性にしたがって、かたちを自在に変えながら作動を反復するのだから「心的システムの境界は大幅に変動しうる」[48]。そして「……なんらかのきっかけでシステムの境界が変動すれば、システムは一貫してその境界を産出しつづける」[48]。 たとえば、寝ようとしている時になんらかのきっかけでシステムの境界が変動し、クーラーの音が気になる(=感知しうるもの)ことがある。通常であれば、気にならない(=感知しえない)のになぜか気になる。そして一度気になると、なかなか忘れることが出来なくなり、寝付けなくなる。そのようなときは、システムの境界が変動しているときである。すなわち、心的システムの境界である「感知しうる/感知しえない」という境界がずれた、ということである。 心的システムの構成素として産出されている思考(ノエマ)は限りないリアリティを与える。なぜなら「当人の感覚の内外を決める基準として、感覚そのもの以上に強い基準はない」からである[49]。そして、オートポイーシスの機構にしたがって、みずからの作動は自ら自身によってのみ行うため(=自律性)、「オートポイエーシスでは、知覚と錯覚を基本的に区別することができない」ということが分かる[50]。 ・心的システムのオートレファレンス 心的システムには、オートレファレンスという機構が伴う。オートレファレンスとは「産出されたもの(引用者注:構成素)がたんに存在するだけではなく、みずから自身を感知している作動のあり方」である[41]。  心的システムでは、反転図式を例にとってみると分かるように、図ー地の区分を行うだけでなく、区別したどちらかをいやおうなしに特定してしまう。すなわち「心的システムにおける区別には、たんなる区別だけでなく、区別することで同時にどちらかに関与するという言及的な作動が含まれてしまっている」ことが分かる(河本 2000b:188)。そして、心的システムにおいては、オートレファレンスが「意識の全域に及んでいるのが特徴である」。あるいは「オートレファレンスがシステム全域に及んだとき、それを意識と呼ぶのだと言っても良い」。(河本 2000b:188) そのことから、知覚はいつも何かをそれとして知覚していることが分かる。これは現象学において意識の「志向性」と呼ばれるものである。また、心的システムは区別を行うだけでなく、区別されたものをそれとしてとらえていることも分かる。感知したものを「それとして」とらえるという事態に機構上対応しているのがオートレファーレンスである(河本 2000b:189)。 オートレファーレンスを獲得したシステムは複雑性を増していく。その事態を河本はつぎのように述べる。「オートレファーレンスが作動することによって産出された思考は、それとして区別された思考である。これが認識論の伝統のなかで表象と呼ばれるものである。表象は何か客観的な物についての表象ではなく、また他の表象から区別されてはじめて成立するのもではなく、むしろそれとして区別された思考である。」(河本 2000b:190) 区別された表象はそれじたいがみずからの環境を生み出す。なぜなら、それぞれの思考がそれとして自己を区別することで、みずからとその環境を区別するからである。そして、そのことによって「構成素ー環境」が成立する(河本 2000b:190)。個々の思考がそれとして成立することの環境に区別されるのは「気配や雰囲気あるいは表情や情態性」である(同上)。 【社会システム】パーソンズの構造機能主義を逆転させ、一般システム理論の影響下に自己準拠的社会システム論を模索していたドイツの社会学者、ニクラス・ルーマンがこの概念をコミュニケーションを構成要素とする円環的システムを表すものとして社会システム理論に援用したことは、オートポイエーシスの概念が広く人文・社会科学に知られるきっかけとなった。 ルーマンがオートポイエーシスを自らの社会システム理論に明示的に取り込んだのは、1984年に出版された『社会システム理論』(ニクラス・ルーマン、1984=1993-5、恒星社厚生閣)からだ。そして、1980年代以降のルーマンにとって、中心的な鍵概念であり続けた。 ルーマンによって展開された社会システム理論では、システムの要素(構成素)を「コミュニケーション」としている。コミュニケーションとは、情報ー伝達ー理解という3つの選択の統合である。ルーマンはつぎのように述べる。

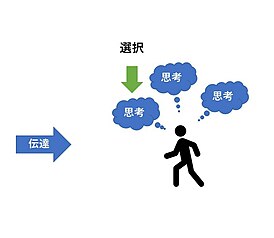

選択とは多数の可能性のなかから何かを選ぶことである。   引用から、情報とは多種多様な事実関係から一つを選ぶことであるとわかる。意識はさまざまな思考を生み出しているが、コミュニケーションを行うさいには、複数の思考から一つを選択するしかない。ゆえに、コミュニケーションしようとする心的システムは自らが産出する思考から一つを選択する必要がある。すなわち、かみ砕いていえば、情報とは伝え手が伝えたいことを選ぶことである。  引用から、伝達とは複数の伝達可能性のなかから何かを選ぶことであることがわかる。情報として選択したことをどのように伝えるのかには複数の可能性がある。一つの思考であっても、言葉で伝えることもできるし、絵で伝えることもできるし、踊りで伝えることもできる。また、同じ言葉であっても言い回しやトーンなどによって変化を加えることができる。ゆえに、コミュニケーションしようとする心的システムと身体システムは選択した情報を伝える方法を選択する必要がある。すなわち、かみ砕いていえば、伝達とはどのような手段で情報を伝えるのかを選ぶことである。 理解とは、情報の受け手がその内容を可能性のなかから一つ選ぶことである。すなわち、どのように理解するのかを選択することである。同じ言葉や絵であっても、それを受け取る人によって、解釈が異なる。そのため、受け手は伝えられた(=伝達された)情報の意味を「理解」する必要がある。そして、理解には、つねに誤解の可能性も含まれている。そのため、精確に記述するならば、理解および誤解、とした方が良いだろう。  コミュニケーションの成立において重要なことは、理解および誤解である。コミュニケーションの成立は、伝達された情報が選択的に、すなわちなんらかの仕方で理解されるときに初めて、創発的な出来事としてコミュニケーションが成り立つ。 まとめると、ニクラス・ルーマンによる社会システム理論とは、コミュニケーションがコミュニケーションを生産するオートポイエーシスである。

自然科学におけるオートポイエーシスと社会(科)学におけるオートポイエーシスの特性は異なることが指摘されている[51]。その点を佐藤俊樹は、つぎにように述べている。

社会学におけるオートポイエーシスシステムであるコミュニケーションシステムの要素はコミュニケーションであるが、コミュニケーションは物理的に存在するものではない。コミュニケーションはコミュニケーションと接続することによってのみ「存在」することができる。ゆえに、コミュニケーションとコミュニケーションの接続関係を精確に捉えなければならない。そのための概念として提起されているのが「自己言及」である。すなわち、コミュニケーションはコミュニケーションに対して自己言及的に接続することで、コミュニケーションの内実を定義する。そして、それによって一つの「全体」が想定されることもある。 ルーマンは自己言及を3つに区別する。3つの自己言及の差異は「自己」という語が何を意味しているのか、という点にある。 (1)基底的自己言及 基底的自己言及とは、「言及される「自己」は或る要素」に言及する作動である。そして、この言及に用いられている区別は「要素/関係」の区別である。(ルーマン 1984=2020:232) (2)再帰的自己言及 再帰的自己言及とは、「要素である出来事の以前と以後の区別が踏まえられている場合である」。そして「言及される「自己」は区別の一契機ではなく、区別を通して構成される過程である。」(ルーマン 1984=2020:232) この定義をコミュニケーションに適用するならば、コミュニケーションについてのコミュニケーションとなる。そして、コミュニケーションが線形的な言語系を使用することが多いことが、この作動の継起性を生み出す。 (3)反省 反省とは「システムと環境の差異が踏まえられている場合」である。そして、「反省というこの場合においてのみ、自己言及はシステム言及のメルクマールを帯びる。……この場合、「自己」はシステムであり、自己言及的な作動はそのシステムに帰属することになる。」(ルーマン 1984=2020:233) コミュニケーションシステムにおいては、構成素が極めて時間的なものとなる。ゆえに、構成素間の関係においてしか、構成素を位置づけることが出来ない。そのため、構成素の定義と構成素間の定義が独立でなくなる。というよりも、構成素間の定義をすることによって構成素の定義が決定される。 その点が、なにかしらの物体を構成素として産出する自然科学的なオートポイエーシスとは異なる。物体を構成素とする際には、構成素は単独で取り出すことが出来る。対して、コミュニケーションを構成素とする際には、構成素は単独で取り出すことが出来ず、かならずコミュニケーション間の関係を必要とする。そのような構成素の特性の違いを明確にしたうえで、社会科学としてのコミュニケーションシステムを構想する必要を述べていることが分かる。 ・社会科学における応用オートポイエーシスを社会科学へと応用した場合の定義。 【佐藤俊樹による定義】

ただし、参照元にしている文献の文脈から考えて、佐藤による自己産出系の定義はあくまでも経験的社会科学における定義である。「一般に」という形容がついているが、経験的社会科学としての「一般に」である点は注意されたい。また上記の自己産出系の要素に「コミュニケーション」を代入するならば、

と定義することができ、近代社会の具体的な制度をあてはめることによって、それぞれの制度の挙動をこのモデルで近似的に捉えることができると佐藤は述べる(佐藤 2023:35)。そして、それらのシステムの要素を暫定的に挙げている。

【春日淳一による定義】

【動作システム】河本英夫は、動作システムを提唱した[54]。動作システムとは「身体動作」を構成素として産出するオートポイエーシスシステムである。このシステムは「身体動作」を生み出す運動のネットワークである。 動作システムを構想する上で重要な点は、動作の自然性である。動作の自然性とは、動作に対して意識がほとんど関与していないことである[55]。そのため、動作は「意識がそこから消えていく分だけ動作の自然性が出現し、動作がそれじたい作動するように意識が身を引く事象として成立する」という形で設定される[55]。このとき、意識が身を引くという事態を考察する必要が生じるため、動作システムは意識の働きと共に考察されることになる。動作システムに関与する形での意識の働きは「意識の調整機能仮説」と呼ばれる仮説によって提唱される。意識の調整機能仮説とは、以下のようなものである。

そして、意識の機能性を6つ挙げている[56]。

【記憶システム】【制作システム】【道具システム】哲学者の稲垣諭は、道具システムを提唱した[57]。道具システムとは「新たな道具」を構成素として産出するオートポイエーシスシステムである。このシステムは「新たな道具」を生み出す運動のネットワークである。そして、この運動は「道具を作るための道具(二次の道具)が作られるように、一切のものを道具に変える(道具化する)運動」である[58]。また「この道具の道具は、それを操る道具(三次の道具)として「身体」でさえ道具化するに至る」[58]。 道具システムは、機械と人間の関係を変化させる。なぜなら、道具システムは「製品のネットワークを自己展開しているだけであり、そこにおいて人間はその展開を支える一つの選択肢にすぎないもの」とするからだ[59]。オートポイエーシスとして考察するならば、人間は道具システムにとっての「環境」となる。道具システムは自律性を持つため、「環境」に配置された人間はシステムに対して攪乱を与えることしかできない。 また、稲垣は道具システムがオートポイエーシスとして自己展開することによって「使用者と道具」のあらたな関係が析出されることになると述べる[59]。具体的には人が道具を「使用する」という体験が変容する。なぜなら「道具は、道具の道具を生み出し、相互の機能性を指示し合うネットワークの中で「使用」と「目的-手段」という経験を、使用者に内面化する」からだ[58]。 【創造システム】創造学を提唱する井庭崇によって、創造システムが構想された。 創造システムとは、ニクラスルーマンによって提唱された社会システム理論を創造行為のシステム理論として応用したものである。井庭によれば「創造システム理論では、創造という事態を、《発見》(discovery) を要素とするオートポイエティッ ク・システムであると捉える。 つまり、創造とは、《発見》という要素を次々と生成・連鎖させる ことである、と捉えるのである」。また、《発見》という要素は「《アイデア》への《関連づけ》を《見出す》ことが出来たときに創発する」。 創造システムは、社会システムおよび心的システムとカップリングする。このとき「創造行為」という語の意味が更新される。従来、創造行為は主体が対象を加工するようにして考えられている。しかし、創造システム理論の観点に立つならば、創造行為を行うのは創造システムである。なぜなら、創造システムはオートポイエーシスシステムであるからだ。オートポイエーシスシステムは、個体性・自律性・境界の自己決定・入出力の不在(内部も外部もない)のであるから、創造システムの作動に対して心的システムが直接的に関与することはない。そのため、創造システムが創造行為を行い、それに巻き込まれるようにして、心的システムはそれを体験するのである。 創造システム・社会システム・心的システムのカップリングの関係についてのカテゴリー化は行われておらず、研究が待たれる。 【観察システム】河本によれば、オートポイエーシスを活用する者は、観察システムとして作動する必要がある[60]。観察システムとは、以下のようなものである。

理論展開と他の分野への応用オートポイエーシスの概念は、当初、形式的な記述をまったく用いずに展開された。 その後、主としてヴァレラと共同研究者らによって、さまざまな数学的概念や形式モデルを用いた研究が行なわれたが、形式的な意味における理論の明確化と発展がなされてきたとは言い難い。 このためもあり、要素還元主義を徹底させ分子生物学の時代を迎えた生物学に対してオートポイエーシスが与えた影響は現在のところわずかなものに留まる。 この概念はむしろ、そのシステム論的斬新さから、システム論、情報学、心理療法、経営管理など、生物学以外の分野において広く引用されるところとなっている。 システム論的には、既存のシステム論が、環境内でのシステムの調整機構についてのみ言及し、システムの環境外およびシステムの自己言及を等閑視していたという限界を打破しようとする試みとして受け取られた。 【ヴァレラによる展開】ヴァレラは、オートポイエーシスという用語は本来の産出関係が認められる細胞・免疫・神経システムに限定して用いられるべきであって、そのより一般的なシステム論的本質は単にオートノミー (自律性) と称されるべきだと主張している。 【システム現象学】【神経リハビリテーションへの応用】オートポイエーシスは、神経リハビリテーションへと応用された。 【人工知能・生命への応用】オートポイエーシスは、「真の自律性をコード化することは可能か?」といった観点から哲学的に様々な議論が行われている最中であるが、1974年の提唱者らの研究によれば、少なくともSCLモデルとしてコード化し、シミュレーションを行うことは可能とされている[61]。 生命の究極の原理と目されるオートポイエーシスのコード化可能性についての議論は、社会へのAI応用が進むにつれて現実的な課題になりつつあり、人工知能においては生命の脳の構造をコンピュータ上に複写するだけでは自律性として不十分か否か,人工生命においては、真に自律的な人工生命はソフトウェア化可能か否かという課題に関わって来ている[62]。AI進化の先にあると喧伝されているシンギュラリティの実現についても、オートポイエーシスのコード化が不可能であることを前提に置いた批判が提出されている[63]。 【精神分析への応用】オートポイエーシス・システムは十川幸司によって、精神分析に応用された[64]。十川は『来るべき精神分析のプログラム』(講談社,2008)において、ダニエル・スターンの発達論と河本英夫による二重作動の考えに依拠しながら「自己の精神分析」の基本モデルを展開した(十川 2008:第一章)。 十川によれば「自己の精神分析」とは「単一の構造としての主体を問題とするのではなく、複数的な要素の作動としての自己を取り扱わねばならない」ものである。また「すでにあるものとしての主体ではなく、時間的過程のなかで生成し変容していく自己を問題にしなくてはならない」ものである(十川 2008:19)。 十川はダニエル・スターンの発達理論に基づきながら、自己を2つのオートポイエーシスシステムと2つの運動系システムの複合体であると言う。4つの自己は4つの作動回路の作動によって形成される。4つの作動は、感覚の回路、欲動の回路、情動の回路、言語の回路である。そして、それらが作りだす自己は、感覚自己、欲動自己、情動自己、言語自己である(十川 2008:30)。 【精神療法への応用】オートポイエーシスは、精神療法へと応用された。 【建築への応用】オートポイエーシスは、建築へと応用された。 【パターンランゲージへの応用】オートポイエーシスは、パターンランゲージへと応用された。人間行為のパターンランゲージを作成する井庭は、創造システムを構想した。 【芸術への応用】オートポイエーシスは、芸術へと応用された。 【ゲーテ自然学への応用】ポイエーシス的科学の実現例としてゲーテ自然学が見いだされた。ゲーテ自然学は「対象的思惟」と呼ばれる思考によって展開されている。対象的思惟について哲学者の稲垣はつぎのように述べる。

引用にあるように、対象的思惟を通して見出されるのが「根本現象」である。根本現象は「原型」とも呼ばれる。原型が反復されるによって、現象が形成される。また、原型そのものが変化していくことがある。それをメタモルフォーゼと呼んだ[65]。 ゲーテによれば植物は、原型が繰り返し反復されることで形成されるものである。例えば、竹である。竹は一つの節目という単位があり、その単位が「原型」に相当する。もし仮に、原型が変化した場合には竹の構造自体が変化していくことになる。 オートポイエーシスとして捉えるならば、ゲーテの原型はSichに相当する。そして、Sichそのものが変化することがメタモルフォーゼである。メタモルフォーゼしているシステムは産出物を変化させていき、あたらしいSelbestを形成することになる。 脚注

参考文献マトゥラーナ&ヴァレラの文献

河本英夫の文献

ニクラス・ルーマンの著作ニクラス・ルーマン『エコロジーのコミュニケーション―現代社会はエコロジーの危機に対応できるか?』2007,新泉社. ニクラス・ルーマン『社会システム 或る普遍的理論の要綱 上』2020,勁草書房. ニクラス・ルーマン『社会システム 或る普遍的理論の要綱 下』2020,勁草書房. ニクラス・ルーマン『ポストヒューマンの人間論 後期ルーマン論集』,村上淳一編訳,東京大学出版会,2007 他の研究者の文献

関連項目

|