|

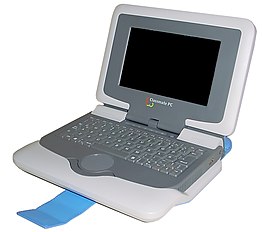

クラスメイトPC

クラスメイトPC(Classmate PC) は、開発途上国の子供向けにインテルが投入した低価格パーソナルコンピュータ。以前は Eduwise と呼ばれていた。OLPC (One Laptop Per Child) の OLPC XO-1 とは、ターゲットとする市場が似ているし、方向性が似ている。営利目的ではあるが、クラスメイトPCの製造はICT4Dプロジェクトの一環と見なされている。ネットブックに分類される。 インテル World Ahead プログラムインテルの World Ahead プログラムは2006年5月に始まった[1]。このプログラムは低価格ノートパソコンを設計し、それに基づいてサードパーティの製造業者が低価格マシンを製造し、それぞれのブランドで販売する、ということも含む。 クラスメイトPCはインテルによるリファレンス設計である。インテル自身は製造しないが、そのためのチップセットは製造している。このリファレンス設計を世界中のOEMが使って、それぞれのブランドのクラスメイトPCを製造する。 技術クラスメイトPC (第1世代)2006年9月28日時点のリファレンスハードウェア設計は以下の通り。

第2世代初代クラスメイトPCの後継は、2008年4月、2go PC として発表され[2]、各所でレビューされた[3]。その後、後継機の別の写真も出てきた[4]。第2世代は2008年4月3日のIDFで公開となった。第1世代からの主な強化点は以下の通り。

第3世代 COMPUTEX 2009 で、インテルは第3世代のクラスメイトPCを発表した。カメラと重力センサを内蔵している。第3世代のクラスメイトPCのタブレットPCとしての写真もある[5]。 Intel-Powered Convertible Classmate PCCTL 2go とも呼ばれるクラスメイトPCは、2009年1月のCESで発表された。通常のノートパソコン型とタブレットPC型に変形可能で、タブレットPC型では子供たちがより自然に字を書いたり絵を描いたりできる。初期モデルの仕様は以下の通り。

ソフトウェアインテルは、クラスメイトPCがLinuxでもWindows XP Professionalでも動作すると発表した。インテルは世界各国でその国の言語のローカライズされたLinuxディストリビューションを動作させる作業を行っている。 インテルは Mandriva と共同で、同LinuxディストリビューションをクラスメイトPC向けにカスタマイズした[6][7]。 現在、以下のLinuxディストリビューションが動作する。

販売状況インテルのクラスメイトPCは世界各国で販売されている。ブランド名を付け替えて、現地ベンダーのブランドで販売されることもある。アメリカ合衆国では Amazon.com や shopmanda.com で販売されている。 ラテンアメリカラテンアメリカでは、国際的に十分な資金援助があり、メキシコ政府とブラジル政府がクラスメイトPCと OLPC XO-1 のどちらを採用するかを評価している。ブラジル政府は、どちらのハードウェアを選んだとしても、Linux を採用すると発表した[8]。インテルは Mandriva Linux, Discovery 2007 edition と同時にブラジルの企業 Metasys の Classmate 2.0 というLinuxディストリビューションをプリインストールして出荷することを約束した。 最近(2008年)では、ベネズエラ政府がポルトガルの製造企業に100万台のクラスメイトPCを発注した[9]。これは、ポルトガル政府との30億アメリカドル以上の相互契約の一部である。 クラスメイトPCはアルゼンチンでも入手可能である。 アフリカアフリカでは、リビアに15万台が売れ、既に出荷が始まっている[10]。 アジアアジアでは、インドネシアの地元企業 Axioo と Zyrex が2008年3月から販売を開始している。Zyrex のブランド名は Anoa で、Intel ULV 900MHz(FSB 400MHz)のプロセッサ、512MB RAM、2GB メモリディスク、WiFi、LAN、7インチLCD、USB 2ポート、カードリーダーを備えている。Linuxまたは Windows XP を搭載し、XP 搭載版はライセンスのせいで割高である。 インドでは、HCL Infosystems の Mileap-X シリーズのブランド名で販売されている。OSは Edubuntu。 2007年後半、ベトナム政府はクラスメイトPCを値引き価格で購入し、学校に配布する契約を締結した。OSとしては Hacao Linux を搭載しているため、政府はライセンス料を節約できた[11]。 日本では2008年8月7日、インテルと内田洋行が共同し、首都圏の小学校でクラスメイトPCを教育に活用する実証実験を行うことを発表した[12][13][14]。 ヨーロッパとアメリカ合衆国第2世代のクラスメイトPCはヨーロッパおよびアメリカ合衆国でも発売された。これは、大量生産による価格低下を見込んだものである[15]。 イギリスや他のEU諸国では、CMS Computers が販売している[16]。 2008年5月20日、イタリアの企業 Olidata はクラスメイトPCの改良版 Jumpc を発売すると発表した。まずイタリア国内での販売となったが、同年末にはEU諸国で発売された。 2008年7月31日、インテルと JP Sá Couto はポルトガル政府と共に、クラスメイトPCに基づくコンピュータ "Magalhães" をポルトガル国内で(JP Sá Couto が)製造し、ポルトガル国内の全小学生に1台50ユーロで配布し(低所得の場合は無料または20ユーロ)、他国にも輸出すると発表した[17]。 ギリシアでは、7インチLCD版が InfoQuest 製 "Quest Classmate" として販売されている(外装は青)。2GBのメモリディスク、Windows XP Professional を搭載し、HDDやカメラやSDカードスロットをサポートしていない。 セルビアのIT企業 "COMTRADE" は、2009年4月から "ComTrade CoolBook" の名前でクラスメイトPCを発表し、既に30台をベオグラード市内の小学校に寄付した。 カナダカナダでは、MDG Computers が以下のブランド名でクラスメイトPCを販売している。 これらは sears.ca、theshoppingchannel.com、および小売店経由で販売されている。 2009年第4四半期には、両方の10.1インチ版が発売される予定。 OLPCプロジェクトとの比較クラスメイトPCとOLPCプロジェクトには、その目標に若干の差異がある。クラスメイトPCの方がWindowsを主と考えており、容量などが若干大きい[18]。現在のコンピュータ市場で支配的なテクノロジーを採用しているものの、ユーザーはベンダロックインに注意する必要がある。一方 XOはFLOSS環境を提供することを主眼としている[19]。 OLPCのハードウェアとソフトウェアは教育用途に高度にカスタマイズされているが、インテルは途上国が汎用PCを望んでいると主張した。2005年12月、インテルは公式にXOを 'gadget'(「つまらないもの」という意味もある)と評した[20]。 インテルは2007年7月にOLPCプロジェクトに参加し、同プロジェクトのノートパソコンにインテル製CPUを採用させようとしたが、2008年1月には離脱した。インテルのスポークスマン Chuck Mulloy は離脱の理由を、OLPC側が競合する低価格ノートパソコンへの支援をやめるよう求めたからだとした[21][22]。一方OLPC創設者のニコラス・ネグロポンテは、インテルがOLPCのマシンが売れないよう裏で手を回していたと非難した[23]。 技術比較

メディアへの露出

脚注・出典

参考文献外部リンク

Information related to クラスメイトPC |