|

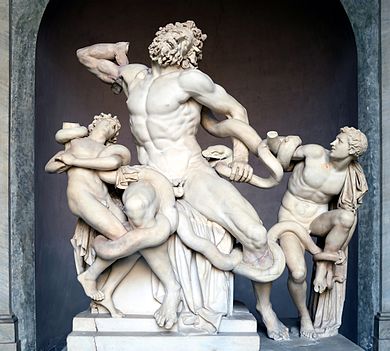

ラオコーン像

『ラオコーン像』(ラオコーンぞう、ラーオコオーン像、伊: Gruppo del Laocoonte)は、バチカン美術館のピオ・クレメンティーノ美術館に所蔵されている古代ギリシアの大理石製の彫像。ギリシア神話のトロイアの神官ラオコーンとその2人の息子が海蛇に巻き付かれている情景を彫刻にした作品である。古代ローマの博物家プリニウスによると、この彫像の作者はロドス島出身のアゲサンドロス、アテノドロス、ポリュドロスの三人の彫刻家であるとしている。 歴史     ラオコーンの物語は今は現存していないソポクレスの悲劇作品の主題になっていたと、他のギリシア人作家が書き残している。ラオコーンは槍を投げつけることによってトロイの木馬がギリシア軍の計略であることを暴露しようとしたが、女神アテナによって遣わされた海蛇に襲われて彼の2人の息子と共に殺された[1]。そしてトロイア人たちはこの木馬が聖なるものであると信じ込んだ。この一連の物語を題材に書かれた有名な書物に、古代ローマの詩人ウェルギリウスの『アエネーイス』があるが、おそらくはその執筆以前にこの像は制作されている。 『ラオコーン像』の制作年度については、紀元前160年から紀元前20年までさまざまな見解がある。ロドス島のリンドスで出土した碑文では、彫像の製作者と推定されているアゲサンドロス、アテノドロスの名前が紀元前42年以降に記載されている。このため紀元前42年から紀元前20年ごろに制作されたのではないかと考えられている。 この作品がオリジナルの彫像なのか、他の彫像の模倣なのかは判明していない。製作者とされる3人のロドス人は模倣を専門にした彫刻家で、紀元前200年にペルガモン王国で制作された銅像がオリジナルであるとする意見もある[2]。プリニウスはその著書『博物誌 (XXXVI, 37)』で、『ラオコーン像』がローマ皇帝ティトゥスの宮殿に置かれていたと書いている。一塊の大理石から彫りだされているとも書いているが、後年発掘されたこの彫像は7つのパーツが組み合わされて出来ていた[3] [4]。  この彫像はもともとは富裕なローマ市民の依頼で制作されたと考えられている。1506年にローマ皇帝ネロの大宮殿ドムス・アウレアの近くから『ラオコーン像』が出土したときに、自身熱心な古典学者でもあったローマ教皇ユリウス2世が入手し、この像を現在のバチカン美術館の一部にあたる庭園に置いた。 発掘に立ち会ったミケランジェロに多大な影響を与えたとして知られているが、2005年にはこの彫像自体がミケランジェロによる贋作ではないかという主張があった[5]。『My Laocoön』の著者でもある美術史家のリチャード・ブリリアントはこの主張に対して「あらゆる意味で馬鹿げている」とした[6]。 修復 『ラオコーン像』が発掘されたときにはラオコーンの右腕や左右の息子たちの腕や手は損壊し、失われていた。当時の芸術家や鑑定家たちは、失われた腕がもともとどのような形だったのかを議論している。ミケランジェロは、ラオコーンの右腕は肩を越えて背中に回っていたのではないかと考えた。逆に、右腕は大きく広げられている方が英雄の像としては相応しいとする者もいた。教皇は非公式なコンテストを企画し、失われた腕がどのようなものだったかの案を彫刻家たちに命じて、ラファエロに審査させている。その結果、ラオコーンの右腕は大きく伸ばされた状態が相応しいと判断され、新しく伸ばされた腕の状態で修復された。 1906年に考古学者・美術商でバッラッコ美術館長ルートヴィヒ・ポラックが、ローマで大理石で出来た右腕の破片の彫刻を発見する。『ラオコーン像』と様式が似ているとしてバチカン美術館に右腕の彫刻を持ち込んだが、バチカン美術館はその右腕を半世紀にわたって放置していた。1950年代になってからバチカン美術館は、この右腕がオリジナルの『ラオコーン像』のものであり、ミケランジェロが推測したように右腕は曲がっていたという鑑定結果を出した。彫像は一旦解体され、この曲がった右腕が新しく取り付けられて再び組み直された[7]。このとき、以前の修復で取り付けられた二人の息子の腕と手は再び除去されている。 この彫像には多くのコピーが存在しており、有名なものにロドス島のマルタ騎士団本部の彫像がある。現在もラオコーンが腕を伸ばしている、以前の状態でのコピーがあるが、ロドス島の彫像はバチカンでの修復にあわせて変更されている。 影響 『ラオコーン像』の発見はイタリアの彫刻家にとって大きな衝撃であり、イタリア・ルネサンス芸術の方向性に極めて重大な影響を与えた。ミケランジェロの筋肉美を強調した作品群とその官能的なヘレニズム風様式、特に男性裸像の表現はよく知られている。『ラオコーン像』の影響はミケランジェロの後期の作品に顕著で、教皇ユリウス2世の墓碑のための『反抗する奴隷』(ルーブル美術館所蔵、1513年-1516年)、『瀕死の奴隷』(ルーブル美術館所蔵[8]、1513年-1515年)の2彫刻が例としてあげられる。この彫刻の気品あふれる悲劇性はドイツの詩人・思想家ゴットホルト・エフライム・レッシングの文学・美学のエッセイのテーマの一つで、その著書『ラオコーン Laokoön』は最初期の古代美術論争の一つ「ラオコオン論争」を巻き起こした。  ルネサンス期のフィレンツェの彫刻家バッチョ(バリトロメオ)・バンディネッリは、メディチ家出身の教皇レオ10世の依頼で『ラオコーン像』のコピーを制作した。バンディネッリが制作したこの彫刻も幾度かコピーされており、小さなブロンズ像のコピーがウフィツィ美術館に所蔵されている[9]。フランス王フランソワ1世がフォンテーヌブロー宮殿に飾るために、イタリア人画家・彫刻家フランチェスコ・プリマティッチオの監督の下、オリジナルの『ラオコーン像』から鋳型を取って制作させたブロンズの鋳像が、現在ルーブル美術館に所蔵されている。 『ラオコーン像』はナポレオン・ボナパルトによって、イタリア侵攻後の1799年に強奪されてパリに移された。そして当時「ナポレオン美術館」といわれていた現在のルーブル美術館に収容され、フランス芸術の新古典主義に影響を与えた。ナポレオン没落後の1816年に、この彫像はイギリスによってバチカンへと返還された。 ラオコーン論争プリニウスは『ラオコーン像』のことを「あらゆる絵画・彫刻作品のなかでもっとも好まれている」とし[10]、すべての芸術作品の中では彫刻がもっとも優れているという、伝統的な考えをもたらしてきた。18世紀のドイツ人美術史家ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマンは、本来厭わしいはずの衰弱と死の瞬間を捉えたこの彫刻が賞賛されている矛盾を文章にした。これに対して論争が起こったが、もっとも影響が大きかったのはゴットホルト・エフライム・レッシングの『Laocoon: An Essay on the Limits of Painting and Poetry』であり、この彫刻とウェルギリウスの詩文とを比較することによって視覚芸術、言語芸術との違いを検証した。レッシングは、この彫刻を作成した芸術家たちはラオコーンの現実的な肉体的苦痛を表現しきれてはいない、死に至るような苦痛はもっと激しいものであり、目に見えるものとして表現できるものではないとした。そして、芸術家たちは美としての苦痛を表現しているのだと主張した。 この論争でもっとも異質な介入をしたのは、イギリスの版画家・詩人ウィリアム・ブレイクの版画である。落書きのように様々な方向で書かれた数ヶ国語の文章が、『ラオコーン像』のまわりを取り囲んだ版画である。ブレイクは『ラオコーン像』をイスラエル王国のオリジナルをコピーした出来の悪い彫刻だとし、「3人のロドス人がソロモン神殿のヤハウェとその二人の息子であるサタンとアダムの彫刻をコピーした」などと書いている[11]。ブレイクの意見では、古代ギリシア・ローマ時代の模倣は創造活動には害悪でしかなく、ユダヤ教とキリスト教の精神を背景にした芸術との比較において古代彫刻は陳腐な写実主義に過ぎないとした。 その他

脚注

出典

外部リンク |

||||||||||