数学 において、無平方数 (むへいほうすう、英 : square-free integer )または平方因子を持たない整数 (integer without square factors) とは、平方因子を持たない数、すなわち 1 より大きい完全平方 で割り切れないような整数 (通例として正の整数 )をいう。与えられた整数が無平方数であるとき、その整数は無平方 (square-free, quadratfrei [ 注釈 1] 2 で割り切れるので無平方数でない。無平方な正整数は小さい順に

1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, …(オンライン整数列大辞典 の数列 A005117 )

任意の正整数 n は、互いに素 である多冪数 a と無平方数 b の積で一意的に表すことができる。実際

n

=

∏

i

p

i

e

i

{\displaystyle n=\prod _{i}p_{i}^{e_{i}}}

と素因数分解 したとき、b は

e

i

=

1

{\displaystyle e_{i}=1}

p

i

{\displaystyle p_{i}}

任意の正整数 n は、また正整数 m と無平方数 k によって

n

=

m

2

k

{\displaystyle n=m^{2}k}

の形に一意的に表せる。実際上記の素因数分解に対して、

e

i

=

2

f

i

+

r

i

(

r

i

=

0

,

1

)

{\displaystyle e_{i}=2f_{i}+r_{i}(r_{i}=0,1)}

m

=

∏

i

p

i

f

i

,

k

=

∏

i

p

i

r

i

{\displaystyle m=\prod _{i}p_{i}^{f_{i}},k=\prod _{i}p_{i}^{r_{i}}}

である。つまり k は

e

i

{\displaystyle e_{i}}

p

i

{\displaystyle p_{i}}

c

o

r

e

2

{\displaystyle \mathrm {core} _{2}}

正整数 n が無平方であることと、n の素因数分解 においてどの素数 も 1 回よりも多く現れることがないことは同値である。別の言い方をすれば、n の各素因数 p に対して、素数 p は n / p を割らない。また別の言い方をすれば、n が無平方であることと、すべての分解 n = ab に対して因数 a と b が互いに素 であることは同値である。この定義から直ちに、任意の素数は無平方である。

正整数 n が無平方であることと、μ(n ) ≠ 0 は同値である。ただし μ はメビウス関数 を表す。

正整数 n が無平方であることと、 n を正整数 m と無平方数 k によって

n

=

m

2

k

{\displaystyle n=m^{2}k}

の形に表したとき

m

=

1

{\displaystyle m=1}

n が無平方であることと

∑

d

2

∣

n

μ

(

d

)

=

1

⋯

(

∗

)

{\displaystyle \sum _{d^{2}\mid n}\mu (d)=1\cdots (*)}

は同値である。この和は

∑

d

∣

m

μ

(

d

)

{\displaystyle \sum _{d\mid m}\mu (d)}

正整数 n が無平方であることと、位数 n のすべてのアーベル群 が同型 であることは同値であり、それらがすべて巡回群 であることとも同値である。このことは有限生成アーベル群 の分類から従う。

正整数 n が無平方であることと、剰余環 Z /n Z 合同算術 を参照)が体 の積 であることは同値である。このことは中国の剰余定理 と Z /k Z k が素数であることが同値であることから従う。

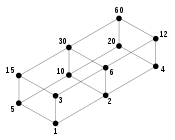

すべての正整数 n に対して、n のすべての正の約数からなる集合は、整除性 で順序を入れることによって半順序集合 になる。この半順序集合はつねに分配束 (英語版 ) ブール代数 であることと n が無平方であることは同値である。

整数の根基 (英語版 )

無平方数のディリクレ母関数 は

ζ

(

s

)

ζ

(

2

s

)

=

∑

n

=

1

∞

|

μ

(

n

)

|

n

s

{\displaystyle {\frac {\zeta (s)}{\zeta (2s)}}=\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {|\mu (n)|}{n^{s}}}}

(ここで ζ(s ) はリーマンゼータ関数 )で与えられる。このことはオイラー積

ζ

(

s

)

ζ

(

2

s

)

=

∏

p

(

1

−

p

−

2

s

)

(

1

−

p

−

s

)

=

∏

p

(

1

+

p

−

s

)

{\displaystyle {\frac {\zeta (s)}{\zeta (2s)}}=\prod _{p}{\frac {(1-p^{-2s})}{(1-p^{-s})}}=\prod _{p}(1+p^{-s})}

から容易に確かめられる。

Q (x ) を x を超えない無平方数の個数とする。大きい n に対して、n より小さい正の整数の 3/4 は 4 で割り切れない、8/9 は 9 で割り切れない、など。これらの事象は独立であるから、次の近似を得る。

Q

(

x

)

≈

x

∏

p

prime

(

1

−

1

p

2

)

=

x

∏

p

prime

1

(

1

−

1

p

2

)

−

1

{\displaystyle Q(x)\approx x\prod _{p\ {\text{prime}}}\left(1-{\frac {1}{p^{2}}}\right)=x\prod _{p\ {\text{prime}}}{\frac {1}{(1-{\frac {1}{p^{2}}})^{-1}}}}

Q

(

x

)

≈

x

∏

p

prime

1

1

+

1

p

2

+

1

p

4

+

⋯

=

x

∑

k

=

1

∞

1

k

2

=

x

ζ

(

2

)

{\displaystyle Q(x)\approx x\prod _{p\ {\text{prime}}}{\frac {1}{1+{\frac {1}{p^{2}}}+{\frac {1}{p^{4}}}+\cdots }}={\frac {x}{\sum _{k=1}^{\infty }{\frac {1}{k^{2}}}}}={\frac {x}{\zeta (2)}}}

この議論は厳密に行うことができる。非常に初等的な評価によって

Q

(

x

)

=

x

ζ

(

2

)

+

O

(

x

)

=

6

x

π

2

+

O

(

x

)

{\displaystyle Q(x)={\frac {x}{\zeta (2)}}+O\left({\sqrt {x}}\right)={\frac {6x}{\pi ^{2}}}+O\left({\sqrt {x}}\right)}

(円周率 とランダウの記号 を参照)が得られる。というのは上記の特徴づけ (*) から

Q

(

x

)

=

∑

n

≤

x

∑

d

2

∣

n

μ

(

d

)

=

∑

d

μ

(

d

)

∑

n

≤

x

,

d

2

∣

n

1

=

∑

d

μ

(

d

)

⌊

x

d

2

⌋

{\displaystyle Q(x)=\sum _{n\leq x}\sum _{d^{2}\mid n}\mu (d)=\sum _{d}\mu (d)\sum _{n\leq x,d^{2}\mid n}1=\sum _{d}\mu (d)\left\lfloor {\frac {x}{d^{2}}}\right\rfloor }

となるが、最後に現れる和の中の項は

d

>

x

{\displaystyle d>{\sqrt {x}}}

Q

(

x

)

=

∑

d

≤

x

μ

(

d

)

⌊

x

d

2

⌋

=

∑

d

≤

x

x

μ

(

d

)

d

2

+

O

(

∑

d

≤

x

1

)

=

x

∑

d

≤

x

μ

(

d

)

d

2

+

O

(

x

)

=

x

∑

d

μ

(

d

)

d

2

+

O

(

x

∑

d

>

x

1

d

2

+

x

)

=

x

ζ

(

2

)

+

O

(

x

)

.

{\displaystyle Q(x)=\sum _{d\leq {\sqrt {x}}}\mu (d)\left\lfloor {\frac {x}{d^{2}}}\right\rfloor =\sum _{d\leq {\sqrt {x}}}{\frac {x\mu (d)}{d^{2}}}+O(\sum _{d\leq {\sqrt {x}}}1)=x\sum _{d\leq {\sqrt {x}}}{\frac {\mu (d)}{d^{2}}}+O({\sqrt {x}})=x\sum _{d}{\frac {\mu (d)}{d^{2}}}+O\left(x\sum _{d>{\sqrt {x}}}{\frac {1}{d^{2}}}+{\sqrt {x}}\right)={\frac {x}{\zeta (2)}}+O({\sqrt {x}}).}

となるからである。

Ivan Matveyevich Vinogradov 、M.N. Korobov 、Hans-Egon Richert によるリーマンゼータ関数の最大の知られている零点のない領域を利用することによって、誤差項の最大サイズは Arnold Walfisz [ 6] c に対して

Q

(

x

)

=

6

x

π

2

+

O

(

x

1

/

2

exp

(

−

c

(

log

x

)

3

/

5

(

log

log

x

)

1

/

5

)

)

.

{\displaystyle Q(x)={\frac {6x}{\pi ^{2}}}+O\left(x^{1/2}\exp \left(-c{\frac {(\log x)^{3/5}}{(\log \log x)^{1/5}}}\right)\right).}

である。リーマン予想 を仮定すれば誤差項はさらに減らせて[ 7]

Q

(

x

)

=

x

ζ

(

2

)

+

O

(

x

17

/

54

+

ε

)

=

6

x

π

2

+

O

(

x

17

/

54

+

ε

)

.

{\displaystyle Q(x)={\frac {x}{\zeta (2)}}+O\left(x^{17/54\,+\,\varepsilon }\right)={\frac {6x}{\pi ^{2}}}+O\left(x^{17/54\,+\,\varepsilon }\right).}

n 以下の無平方数の個数と round(n /ζ(2)) のレースを A158819 で参照。

したがって無平方数の漸近密度あるいは自然密度 (英語版 )

lim

x

→

∞

Q

(

x

)

x

=

6

π

2

=

1

ζ

(

2

)

{\displaystyle \lim _{x\to \infty }{\frac {Q(x)}{x}}={\frac {6}{\pi ^{2}}}={\frac {1}{\zeta (2)}}}

ただし ζ はリーマンゼータ関数 であり 1/ζ(2) は約 0.6079 である(整数の 3/5 以上は無平方である)。

同様に、Q (x ,n ) で 1 から x までの n -free な整数(例えば 3-free な整数とは無立方 (cube-free) な整数のこと)の個数を表せば、以下を示すことができる。

Q

(

x

,

n

)

=

x

∑

k

=

1

∞

1

k

n

+

O

(

x

n

)

=

x

ζ

(

n

)

+

O

(

x

n

)

.

{\displaystyle Q(x,n)={\frac {x}{\sum _{k=1}^{\infty }{\frac {1}{k^{n}}}}}+O\left({\sqrt[{n}]{x}}\right)={\frac {x}{\zeta (n)}}+O\left({\sqrt[{n}]{x}}\right).}

4 の倍数は平方因子 4 = 22 をもつから、4 つ連続する整数がすべて無平方であることはありえない。一方、 4n +1, 4n +2, 4n +3 が 3 つとも無平方となる n は無数に存在する。というのは十分大きな n に対して4n +1, 4n +2, 4n +3 の少なくとも 1 つが平方因子をもつなら、4 の倍数と合わせて、平方因子をもつ整数は整数全体の少なくともほぼ半数を占めることになり、

Q

(

x

)

≤

x

2

+

C

{\displaystyle Q(x)\leq {\frac {x}{2}}+C}

C は定数)となるが、これは上記の漸近密度と矛盾するからである。

また、平方因子をもつ、任意の長さの連続した整数が存在する。というのは

p

1

,

p

2

,

…

,

p

l

{\displaystyle p_{1},p_{2},\ldots ,p_{l}}

n を連立合同式

n

≡

−

i

(

mod

p

i

2

)

(

i

=

1

,

2

,

…

,

l

)

{\displaystyle n\equiv -i{\pmod {p_{i}^{2}}}(i=1,2,\ldots ,l)}

の解とすると

n

+

i

(

i

=

1

,

2

,

…

,

l

)

{\displaystyle n+i(i=1,2,\ldots ,l)}

pi 2 で割り切れるからである。しかし、

Q

(

x

)

=

x

ζ

(

2

)

+

O

(

x

)

=

6

x

π

2

+

O

(

x

)

{\displaystyle Q(x)={\frac {x}{\zeta (2)}}+O\left({\sqrt {x}}\right)={\frac {6x}{\pi ^{2}}}+O\left({\sqrt {x}}\right)}

よりある定数 c に対して x と

x

+

c

x

{\displaystyle x+c{\sqrt {x}}}

c に対して x と

x

+

c

x

1

/

5

log

x

{\displaystyle x+cx^{1/5}\log x}

[ 8] ABC予想 を仮定すれば任意の ε > 0 に対し、十分大きな x と

x

+

x

ϵ

{\displaystyle x+x^{\epsilon }}

[ 9]

無平方数を無限積

∏

n

=

0

∞

p

n

+

1

a

n

,

a

n

∈

{

0

,

1

}

,

and

p

n

is the

n

th prime

.

{\displaystyle \prod _{n=0}^{\infty }{p_{n+1}}^{a_{n}},a_{n}\in \lbrace 0,1\rbrace ,{\text{ and }}p_{n}{\text{ is the }}n{\text{th prime}}.}

として表現すれば、それらの

a

n

{\displaystyle a_{n}}

∑

n

=

0

∞

a

n

⋅

2

n

{\displaystyle \sum _{n=0}^{\infty }{a_{n}}\cdot 2^{n}}

例えば、無平方数 42 は分解 2 × 3 × 7 をもち、無限積として表すと 21 · 31 · 50 · 71 · 110 · 130 · ...。したがって数 42 は二進列 ...001011 あるいは十進で11としてエンコードできる(二進数の桁は無限積の順番から逆になっていることに注意)。

すべての数の素因数分解は一意 なので、無平方数のすべての二進エンコーディングも一意である。

逆もまた正しい。すべての正の整数は一意的な二進表現をもつので、このエンコーディングを逆にして一意的な無平方数にデコードすることができる。

再び例えば数 42 で、今回は単に正の整数として、始めれば、その二進表現は 101010 である。これをデコードすると20 · 31 · 50 · 71 · 110 · 131 = 3 × 7 × 13 = 273。

したがって無平方数を順番にエンコードするとすべての整数の集合の置換になる。

OEIS の A019565 , A048672 , A064273 を参照。

ポール・エルデシュ は、中心二項係数

(

2

n

n

)

{\displaystyle {2n \choose n}}

が n > 4 に対して無平方でないと予想した。このことは1985年に András Sárközy によって十分大きいすべての整数に対して証明され[ 10] オリヴィエ・ラマレ と Andrew Granville (英語版 ) [ 11]

乗法的関数

core

t

(

n

)

{\displaystyle \operatorname {core} _{t}(n)}

t を法として見ることによって、正整数 n を t -free な数に写すことで定義される。

core

t

(

p

e

)

=

p

e

mod

t

.

{\displaystyle \operatorname {core} _{t}(p^{e})=p^{e{\bmod {t}}}.}

とくに、

core

2

{\displaystyle \operatorname {core} _{2}}

∑

n

≥

1

core

t

(

n

)

n

s

=

ζ

(

t

s

)

ζ

(

s

−

1

)

ζ

(

t

s

−

t

)

{\displaystyle \sum _{n\geq 1}{\frac {\operatorname {core} _{t}(n)}{n^{s}}}={\frac {\zeta (ts)\zeta (s-1)}{\zeta (ts-t)}}}

である。OEIS では例えば A007913 (t =2), A050985 (t =3), A053165 (t =4)。

^ 単語としてはドイツ語だが、英語文献でもそのまま使われることがある。

^ A. Walfisz. "Weylsche Exponentialsummen in der neueren Zahlentheorie" (VEB deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1963.

^ Jia, Chao Hua. "The distribution of square-free numbers", Science in China Series A: Mathematics 36 :2 (1993), pp. 154–169. Cited in Pappalardi 2003, A Survey on k -freeness ; also see Kaneenika Sinha, "Average orders of certain arithmetical functions ", Journal of the Ramanujan Mathematical Society 21 :3 (2006), pp. 267–277.

^ Michael, Filaseta; Ognian, Trifonov (1992). “On gaps between squarefree numbers II”. J. London Math. Soc. (2) 45 : 215–221. ^ Andrew, Granville (1998). “ABC allows us to count squarefrees”. Int. Math. Res. Notices 1998 (19): 991–1009. ^ András Sárközy. On divisors of binomial coefficients, I. J. Number Theory 20 (1985), no. 1, 70–80.

^ Olivier Ramaré and Andrew Granville. Explicit bounds on exponential sums and the scarcity of squarefree binomial coefficients. Mathematika 43 (1996), no. 1, 73–107

Weisstein, Eric W. "Squarefree" . mathworld.wolfram.com (英語). 被整除性に基づいた整数の集合

概要 因数分解による分類 約数和による分類 約数が多いもの アリコット数列 関連位取り記法 に基づくものその他

![{\displaystyle Q(x,n)={\frac {x}{\sum _{k=1}^{\infty }{\frac {1}{k^{n}}}}}+O\left({\sqrt[{n}]{x}}\right)={\frac {x}{\zeta (n)}}+O\left({\sqrt[{n}]{x}}\right).}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0ee1f41bd7855734c706b7b8b71544e094e7a5da)