|

Буран (космический корабль)

«Бура́н» — советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), созданный в рамках программы «Энергия — Буран». Первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в автоматическом режиме, без экипажа на борту; больше его не запускали («Буран» был рассчитан на 100 полётов в космос[1]:2). Ряд технических решений, полученных при создании «Бурана», были использованы в СССР и зарубежной ракетно-космической технике[2]. Назначение«Буран» предназначался для:

Как военно-политическая системаПо мнению зарубежных специалистов, «Буран» был ответом на аналогичный американский проект «Спейс шаттл» и задумывался как военная система[4], которая, впрочем, была ответом на, как тогда считали, планировавшееся применение в военных целях американских шаттлов[5]. Программа имеет свою предысторию[6]:

Многоразовые космические системы имели в СССР как сильных сторонников, так и авторитетных противников. Желая окончательно определиться с МКС (многоразовая космическая система), ГУКОС решил выбрать авторитетного арбитра в споре военных с промышленностью, поручив головному институту Минобороны по военному космосу (ЦНИИ 50) провести научно-исследовательскую работу (НИР) по обоснованию необходимости МКС для решения задач по обороноспособности страны. Но и это не внесло ясности, так как генерал Мельников, руководивший этим институтом, решив подстраховаться, выпустил два «отчёта»: один — в пользу создания МКС, другой — против. В конце концов оба этих отчёта, обросшие многочисленными авторитетными «Согласовано» и «Утверждаю», встретились в самом неподходящем месте — на столе Д. Ф. Устинова. Раздражённый результатами «арбитража», Устинов позвонил Глушко и попросил ввести его в курс дела, представив подробную информацию по вариантам МКС, но Глушко неожиданно отправил на встречу с секретарём ЦК КПСС, кандидатом в члены Политбюро, вместо себя — Генерального конструктора — своего сотрудника, и. о. начальника 162 отдела Валерия Бурдакова. Приехав в кабинет Устинова на Старой площади, Бурдаков стал отвечать на вопросы секретаря ЦК. Устинова интересовали все подробности: зачем нужна МКС, какой она может быть, что нам для этого нужно, зачем в США создают свой «Шаттл», чем это нам грозит. Как впоследствии вспоминал Валерий Павлович, Устинова интересовали в первую очередь военные возможности МКС, и Бурдаков представил ему своё видение использования орбитальных челноков как возможных носителей термоядерного оружия, которые могут базироваться на постоянных военных орбитальных станциях в немедленной готовности к нанесению сокрушительного удара в любой точке планеты[7]. Представленные перспективы МКС настолько глубоко взволновали и заинтересовали Устинова, что он в кратчайший срок подготовил решение, которое было обсуждено в Политбюро, утверждено и подписано Л. И. Брежневым[8][9], а тема многоразовой космической системы получила максимальный приоритет среди всех космических программ в партийно-государственном руководстве и ВПК. Чертежи и фотографии Шаттла были впервые получены в СССР по линии ГРУ в начале 1975 года[10][11]. Сразу же были проведены две экспертизы на военную составляющую: в военных НИИ и в Институте прикладной математики под руководством Мстислава Келдыша. Выводы: «будущий корабль многоразового использования сможет нести ядерные боеприпасы и атаковать ими территорию СССР практически из любой точки околоземного космического пространства» и «Американский шаттл грузоподъёмностью 30 тонн в случае его загрузки ядерными боеголовками способен совершать полёты вне зоны радиовидимости отечественной системы предупреждения о ракетном нападении. Совершив аэродинамический манёвр, например, над Гвинейским заливом, он может выпустить их по территории СССР» — подтолкнули руководство СССР к созданию ответа — «Бурана»[12].

К 1 декабря 1988 года был по крайней мере один засекреченный запуск «Шаттла» с военными задачами (номер полёта по кодификации НАСА — STS-27)[13]. В 2008 году стало известно, что во время полёта по заданию NRO и ЦРУ был выведен на орбиту всепогодный разведывательный спутник Lacrosse 1[англ.], который делал снимки в радиодиапазоне способом радиолокации[14][15]. В США заявляли, что система «Спейс шаттл» создавалась в рамках программы гражданской организации — НАСА. Целевая космическая группа под руководством вице-президента С. Агню в 1969—1970 годах разработала несколько вариантов перспективных программ мирного освоения космического пространства после окончания лунной программы[16]. В 1972 году Конгресс, основываясь на экономическом анализе, поддержал проект создания многоразовых челноков взамен одноразовых ракет[17]. ИсторияВ апреле 1973 года в ВПК с привлечением головных институтов (ЦНИИМаш, НИИТП, ЦАГИ, ВИАМ, 50 ЦНИИ, 30 ЦНИИ) был разработан и разослан на рассмотрение и согласование в МОМ, МАП и МО СССР и ряд других смежных министерств проект Решения ВПК по проблемам, связанным с созданием многоразовой космической системы. В правительственном Постановлении № П137/VII от 17 мая 1973 года, помимо организационных вопросов, содержался пункт, обязывающий «министра С. А. Афанасьева и В. П. Глушко подготовить в четырёхмесячный срок предложения о плане дальнейших работ». Тактико-техническое задание на разработку многоразовой космической системы выдано Главным управлением космических средств Министерства обороны СССР и утверждено Дмитрием Устиновым 8 ноября 1976 года. В том же году головным разработчиком корабля стало специально созданное НПО «Молния». Новое объединение возглавил Глеб Лозино-Лозинский, уже в 1960-е годы работавший над проектом многоразовой авиационно-космической системы «Спираль». Производство орбитальных кораблей осуществлялось на Тушинском машиностроительном заводе с 1980 года; к 1984 году был готов первый полномасштабный экземпляр. С завода корабли доставлялись водным транспортом (на барже под тентом) в город Жуковский, а оттуда (с аэродрома Раменское) — воздушным транспортом (на специальном самолёте-транспортировщике ВМ-Т) — на аэродром «Юбилейный» космодрома Байконур. В 1984 году в ЛИИ им. М. М. Громова были сформированы экипажи для испытания аналога «Бурана» — БТС-02, которые проводились вплоть до 1988 года. Эти же экипажи планировались и для первого пилотируемого полёта «Бурана». Отбор лётчиков-испытателей на полёт на «Буране» был поручен лётчику-космонавту, Герою Советского Союза И. Волку весной 1977 г. Требовалось отобрать 7 человек с хорошей физической подготовкой для новой сверхсекретной программы. Ими стали В. Букреев, А. Щукин, Р. Станкявичюс, А. Левченко, О. Кононенко, А. Лысенко и Н. Садовников. Первым погиб Виктор Букреев. 17 мая 1977 года, во время взлёта на самолёте МиГ-25ПУ на аэродроме ЛИИ в Жуковском, в процессе разбега сложилась носовая стойка шасси, самолёт загорелся. Букреев получил сильные ожоги и скончался в больнице 22 мая, командир экипажа лётчик-испытатель Лебединский Э. А. остался жив и невредим. Вторым погиб Александр Лысенко 23 июня того же года. Выполнялся испытательный полёт на учебно-боевом самолёте МиГ-23УБ. Самолёт сорвался в штопор и упал на окраине г. Егорьевка, экипаж погиб. Третьим погиб Олег Кононенко 8 сентября 1980 года, во время взлёта с палубы ТАКР «Минск» на самолёте СВВП Як-38. Самолёт упал в море, не сумев набрать высоту и затонул вместе с лётчиком. Основной экипаж:

Дублирующий экипаж:

Аэродромы и лётные испытанияДля посадок космоплана «Буран» был специально построен аэродром «Юбилейный» на Байконуре с усиленной ВПП размерами 4500×84 м (основной аэродром посадки — «Посадочный комплекс орбитального корабля»[18]). Кроме того, были подготовлены два запасных аэродрома для «Бурана»[19]:

На этих трёх аэродромах (и в их районах) были развёрнуты комплексы радиотехнических систем навигации, посадки, контроля траектории и управления воздушным движением «Вымпел» для обеспечения штатной посадки «Бурана» (в автоматическом и ручном режиме). С целью обеспечения готовности к вынужденной посадке «Бурана» (в ручном режиме) построены или усилены ВПП ещё на четырнадцати аэродромах, в том числе вне территории СССР (на Кубе, в Ливии)[21]. В 1984—1988 годах в ОКБ им. О. К. Антонова был сконструирован и построен Киевским авиационным производственным объединением самолёт большой грузоподъёмности Ан-225 «Мрия», предназначенный для транспортировки орбитального корабля к месту старта и с запасных аэродромов после посадки. Полноразмерный аналог «Бурана», имевший обозначение БТС-002(ГЛИ), был изготовлен для лётных испытаний в атмосфере Земли. В его хвостовой части стояли четыре турбореактивных двигателя, позволявшие ему взлетать с обычного аэродрома. В 1985—1988 годах его использовали в ЛИИ МАП СССР для отработки системы управления и системы автоматической посадки, а также для подготовки лётчиков-испытателей перед полётами в космос. 10 ноября 1985 года в ЛИИ МАП СССР совершил первый атмосферный полёт полноразмерный аналог «Бурана» (машина 002 ГЛИ — горизонтальные лётные испытания). Пилотировали машину лётчики-испытатели ЛИИ Игорь Петрович Волк и Р. А. Станкявичюс. Ранее приказом МАП СССР от 23 июня 1981 года № 263 был создан Отраслевой отряд космонавтов-испытателей Минавиапрома СССР в составе: Волк И. П., Левченко А. С., Станкявичюс Р. А. и Щукин А. В. (первый набор). ПолётКосмический полёт «Бурана» состоялся 15 ноября 1988 года. Ракета-носитель «Энергия», стартовавшая с площадки 110 космодрома Байконур, вывела корабль на околоземную орбиту. Полёт длился 205 минут, за это время корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на аэродроме «Юбилейный» космодрома Байконур. Полёт происходил в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения[22]. Над акваторией Тихого океана «Буран» сопровождали корабль измерительного комплекса ВМФ СССР «Маршал Неделин» и научно-исследовательское судно АН СССР «Космонавт Георгий Добровольский». При взлёте и посадке «Буран» сопровождал истребитель МиГ-25, управлявшийся лётчиком Магомедом Толбоевым, с видеооператором Сергеем Жадовским на борту[21]. На этапе посадки не обошлось без чрезвычайного происшествия, которое, однако, только подчеркнуло успех создателей программы. На высоте около 11 км «Буран», получивший с наземной станции информацию о погоде в месте посадки, неожиданно для всех совершил резкий манёвр, выполнил дополнительный вираж влево от полосы перед расчётным разворотом на 180º направо. Заходя на посадочную полосу с северо-западного направления, корабль сел с южного конца против ветра. Из-за крепкого ветра у полосы автоматика корабля гасила таким образом скорость посадки. В момент разворота корабль пропал из поля зрения наземных средств наблюдения, связь на некоторое время прервалась. Ответственные лица немедленно предложили задействовать аварийную систему подрыва корабля (на нём были установлены взрывные заряды, предусмотренные для недопущения крушения секретного корабля на территории другого государства в случае потери курса). Однако заместитель Главного конструктора НПО «Молния» по лётным испытаниям Степан Микоян, отвечавший за управление кораблём на участке снижения и посадки, принял решение подождать, и ситуация разрешилась благополучно[23]. Изначально система автоматической посадки не предусматривала перехода на ручной режим управления. Однако пилоты-испытатели и космонавты потребовали у конструкторов включить ручной режим в систему управления посадкой[24]:

Значительная часть технической информации о ходе полёта недоступна современному исследователю, так как была записана на магнитных лентах для компьютеров БЭСМ-6, исправных экземпляров которых не сохранилось. Частично воссоздать ход исторического полёта можно по сохранившимся бумажным рулонам распечаток на АЦПУ-128 с выборками из данных бортовой и наземной телеметрии[25]. Последующие события

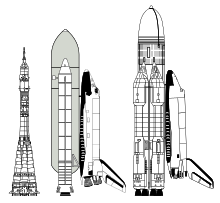

В 1990 году работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены, а 25 мая 1993 года[26] программа окончательно закрыта Решением Совета главных конструкторов при НПО «Энергия». При этом существует мнение[чьё?], что официального закрытия как такового не было — якобы, прекратить эту программу может только президент РФ[27]. В 2002 году единственный летавший в космос «Буран» (изделие 1.01) был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя «Энергия». После катастрофы космического корабля «Колумбия», и в особенности с закрытием программы «Спейс шаттл», в западных СМИ неоднократно высказывалось мнение о том, что американское космическое агентство NASA заинтересовано в возрождении комплекса «Энергия-Буран» и предполагает сделать соответствующий заказ России в ближайшее время. Между тем, по сообщению агентства «Интерфакс», директор ЦНИИМаш Г. Г. Райкунов заявил, что Россия может вернуться после 2018 года к этой программе и созданию ракет-носителей, способных выводить на орбиту груз до 24 тонн; испытания её будут начаты в 2015 году. В дальнейшем предполагается создание ракет, которые будут доставлять на орбиту грузы весом более 100 тонн. На отдалённое будущее имеются планы по разработке нового пилотируемого космического корабля и многоразовых ракет-носителей[28][29][30]. Также в школе 830 при тушинском машиностроительном заводе открыт музей Бурана, в котором проводят экскурсии с ветеранами[31]. Корабль «Буран» имел принципиальное отличие — он мог совершать посадку полностью в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и наземного Комплекса радиотехнических систем навигации, посадки, контроля траектории и управления воздушным движением «Вымпел»[32].  Комплекс «Спейс шаттл» состоит из топливного бака, двух твердотопливных ускорителей и самого космического челнока. За 6,6 секунды до момента старта (отрыва от стартового стола) запускаются три маршевых разгонных кислородно-водородных двигателя RS-25, размещённых на самом орбитальном ракетоплане (вторая ступень), а уже затем (в момент старта) — оба ускорителя (первая ступень), одновременно с подрывом крепёжных пироболтов. «Шаттл» садится с неработающими двигателями. Он не имеет возможности несколько раз заходить на посадку, поэтому предусмотрено несколько посадочных площадок на территории США. Комплекс «Энергия—Буран» состоял из первой ступени, представлявшей собой четыре боковых блока с кислород-керосиновыми двигателями РД-170 (в перспективе предусматривалось их возвращение и многоразовое использование), второй ступени с четырьмя кислород-водородными двигателями РД-0120, являющейся основой комплекса и пристыкованного к ней возвращаемого космического аппарата «Буран». При старте запускались обе ступени. После сброса первой ступени (4 боковых блока) вторая продолжала работать до достижения скорости чуть менее орбитальной. Довывод осуществлялся двигателями самого «Бурана», этим исключалось загрязнение орбит обломками отработанных ступеней ракеты. Данная схема универсальна, поскольку позволяла осуществлять вывод на орбиту не только МТКК «Буран», но и других полезных грузов массой до 100 тонн. «Буран» входил в атмосферу и начинал гасить скорость (угол входа примерно 30°, постепенно угол входа уменьшался). Первоначально для управляемого полёта в атмосфере «Буран» должен был оснащаться двумя ТРД, устанавливаемыми в зоне аэродинамической тени в основании киля. Однако к моменту первого (и единственного) старта данная система не была готова к полёту, поэтому после входа в атмосферу корабль управлялся только рулевыми поверхностями без использования тяги двигателей. Перед приземлением «Буран» осуществил гасящий скорость корректирующий манёвр (полёт по нисходящей восьмёрке), после чего шёл на посадку. При посадке скорость составляла около 265 км/ч, во время входа в атмосферу доходила до 25 скоростей звука (почти 30 тысяч км/ч). В «Шаттле» и «Буране» для испытательных запусков предусматривались катапультные кресла для двух пилотов; при наличии большего экипажа спасение катапультными креслами не было предусмотрено[33]. Главные конструкторы «Бурана» никогда не отрицали, что «Буран» был частично скопирован с американского «Спейс шаттла». В частности, генеральный конструктор Лозино-Лозинский ответил на вопрос о копировании следующим образом:[34]

Под отсутствующими маршевыми двигателями генеральный конструктор Лозино-Лозинский понимал именно главные разгонные двигатели, питаемые из внешнего топливного бака. Но на «Буране» присутствовали маршевые доразгонные двигатели объединённой двигательной установки (ОДУ), обеспечивавшие довыведение (дополнительный разгон с окончательным выведением) корабля на расчётную рабочую орбиту после отделения от ракеты-носителя, орбитальные манёвры и торможение перед сходом с орбиты. Топливо и окислитель для них хранились в бортовых топливных баках[35][36]. У «Шаттла» подобными доразгонными двигателями являлись двигатели системы орбитального маневрирования вдобавок к главным маршевым разгонным, которые в отличие от Бурана находились на самом корабле, а не отдельной ракете[37]. Причины и следствия различий системПервоначальный вариант ОС-120, появившийся в 1975 году в томе 1Б «Технические предложения» «Комплексной ракетно-космической программы», был практически полной копией американского «Спейс шаттла» — в хвостовой части корабля размещались три маршевых кислородно-водородных двигателя (11Д122 разработки КБЭМ тягой по 250 т. с. и удельным импульсом 353 сек на земле и 455 сек в вакууме) с двумя выступающими мотогондолами для двигателей орбитального маневрирования. Ключевым вопросом оказались двигатели, которые должны были по всем основным параметрам быть равными или превосходить характеристики бортовых двигателей американского орбитального корабля SSME и боковые твердотопливные ускорители. Двигатели, созданные в воронежском КБ химавтоматики, оказались по сравнению с американским аналогом:

При этом весьма существенной проблемой было обеспечение возможности многоразового использования этих двигателей. Для примера, изначально создававшиеся как многоразовые двигатели Спейс шаттла в итоге требовали такого большого объёма весьма дорогостоящих межпусковых регламентных работ, что «Шаттл» экономически полностью не оправдал надежд на снижение стоимости выведения килограмма груза на орбиту. По географическим причинам для вывода на орбиту одинаковой полезной нагрузки с космодрома Байконур необходимо иметь бо́льшую тягу, чем с космодрома на мысе Канаверал. Для старта системы «Спейс шаттл» используются два твердотопливных ускорителя с тягой по 1280 т. с. каждый (самые мощные ракетные двигатели в истории), с суммарной тягой на уровне моря 2560 т. с., плюс общая тяга трёх двигателей SSME 570 т. с., что вместе создаёт тягу при отрыве от стартового стола 3130 т. с. Этого достаточно, чтобы с космодрома Канаверал вывести на орбиту полезную нагрузку до 110 тонн, включающую сам челнок (78 тонн), до 8 астронавтов (до 2 тонн) и до 29,5 тонн груза в грузовом отсеке. Соответственно, для вывода на орбиту 110 тонн полезной нагрузки с космодрома Байконур, при прочих равных условиях, требуется создать тягу при отрыве от стартового стола примерно на 15 % больше, то есть около 3600 т. с. Советский орбитальный корабль ОС-120 (ОС означает «орбитальный самолёт») должен был иметь вес 120 тонн (добавить к весу американского челнока два турбореактивных двигателя для полётов в атмосфере и систему катапультирования двух пилотов в аварийной ситуации)[38]. Простой расчёт показывает, что для вывода на орбиту полезной нагрузки в 120 тонн требуется тяга на стартовом столе более 4000 т. с. В то же время получалось, что тяга маршевых двигателей орбитального корабля, если использовать аналогичную конфигурацию челнока с 3 двигателями, уступает американскому (465 т. с. против 570 т. с.), что совершенно недостаточно для второй ступени и довывода челнока на орбиту. Вместо трёх двигателей нужно было ставить 4 двигателя РД-0120, но в конструкции планера орбитального корабля запаса места и веса не было. Конструкторам пришлось резко снижать вес челнока. Так родился проект орбитального корабля ОК-92, вес которого был снижен до 92 тонн за счёт отказа от размещения маршевых двигателей вместе с системой криогенных трубопроводов, их запирания при отделении внешнего бака и т. д. В результате проработки проекта, четыре (вместо трёх) двигателя РД-0120 были перенесены из хвостовой части фюзеляжа орбитального корабля в нижнюю часть топливного бака. Тем не менее, в отличие от Шаттла, неспособного совершать столь активные орбитальные манёвры, Буран был оснащён двигателями маневрирования тягой 16 тонн, что позволяло ему при необходимости менять орбиту в широких пределах. 9 января 1976 года генеральный конструктор НПО «Энергия» Валентин Глушко утвердил «Техническую справку», содержащую сравнительный анализ нового варианта корабля «ОК-92». После выхода постановления № 132-51, разработку планера орбитера, средств воздушной транспортировки элементов МКС и системы автоматической посадки поручили специально организованному НПО «Молния», которое возглавил Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский. Изменения коснулись и боковых ускорителей. В СССР не имелось опыта проектирования, необходимой технологии и оборудования для производства таких больших и мощных твердотопливных ускорителей, которые используются в системе «Спейс шаттл» и обеспечивают 83 % тяги на старте. Более суровый климат требовал более сложных химических веществ для работы в более широком температурном диапазоне, твердотопливные ускорители создавали опасные вибрации, не допускали управления тягой и разрушали озоновый слой атмосферы своим выхлопом. Кроме этого, двигатели на твёрдом топливе уступают по удельной эффективности жидкостным — а СССР требовалось в связи с географическим положением космодрома Байконур для вывода равной по ТЗ Шаттлу полезной нагрузки большая эффективность. Конструкторы НПО «Энергия» приняли решение использовать самый мощный из имеющихся ЖРД — двигатель, созданный под руководством Глушко, четырёхкамерный РД-170, который мог развивать тягу (после доработки и модернизации) 740 т. с. Однако пришлось вместо двух боковых ускорителей по 1280 т. с. использовать четыре по 740. Суммарная тяга боковых ускорителей вместе с двигателями второй ступени РД-0120 при отрыве от стартового стола достигла 3425 т. с., что примерно равно стартовой тяге системы «Сатурн-5» с кораблями «Аполлон» (3500 т. с.). Возможность повторного использования боковых ускорителей была ультимативным требованием заказчика — ЦК КПСС и министерства обороны в лице Д. Ф. Устинова. Официально считалось, что боковые ускорители являются многоразовыми, однако в тех двух полётах «Энергии», которые имели место, задача сохранения боковых ускорителей даже не ставилась. Американские ускорители опускаются на парашютах в океан, что обеспечивает довольно «мягкую» посадку, щадящую двигатели и корпуса ускорителей. В условиях старта из казахстанской степи нет шансов провести «приводнение» ускорителей, а парашютная посадка в степи недостаточно мягкая для сохранения двигателей и корпусов ракет. Планирующая, либо парашютная с пороховыми двигателями посадка хоть и проектировались, но не была реализована в первых двух испытательных полётах, а дальнейшие разработки в этом направлении, включая спасение блоков как первой, так и второй ступени с помощью крыльев, не были осуществлены вследствие закрытия программы. Изменения, ставшие отличиями системы «Энергия — Буран» от системы «Спейс шаттл», имели следующие результаты:

Технические характеристики Технические характеристики корабля «Буран» имеют следующие значения:

В носовой отсек «Бурана» вставлена герметичная цельносварная кабина для экипажа, для проведения работ на орбите (до 10 человек) и большей части аппаратуры, для обеспечения полёта в составе ракетно-космического комплекса, автономного полёта на орбите, спуска и посадки. Кабина имеет два этажа: верхний — командный отсек (КО) и нижний — бытовой отсек (БО), под которым расположен агрегатный отсек с не требующим постоянного доступа оборудованием[40]. Объём кабины составляет свыше 70 м3. «Буран» имеет треугольное крыло с двойной стреловидностью, а также аэродинамические органы управления, работающие после возвращения в плотные слои атмосферы и при посадке — руль направления, элевоны и аэродинамический щиток. Две группы двигателей для маневрирования размещены в конце хвостового отсека и передней части корпуса. Выполняется манёвр возврата или выхода на одновитковую траекторию. Впервые в практике двигателестроения была создана объединённая двигательная установка, включающая топливные баки окислителя и горючего со средствами заправки, термостатирования, наддува, забора жидкости в невесомости, аппаратурой системы управления и так далее. В состав ОДУ входят:

Бортовой комплекс управления на основе компьютера ЕС ЭВМ 2 (архитектура IBM System/370) содержал около пятидесяти программных систем. Часть системных команд ЕС ЭВМ 2 не была реализована, но добавлены оригинальные команды общего назначения. На борту корабля находилось два комплекта БЦВМ «Бисер-4» (элементная база — микропроцессор К582) по четыре аппаратно-параллельных компьютера и аппаратного компаратора, допускающего автоматическое отключение подряд двух компьютеров в случае аварийных результатов (4 основных + 4 резерв). Для сравнения, КК «Space Shuttle» в 1980 году имел квадруплексную БЦВМ с трёхкратным аппаратным резервированием[41] на основе вычислителей семейства IBM System/4 Pi. При разработке программного обеспечения (ПО) для наземных систем космического корабля использовались технология структурного проектирования программ с использованием языка ДИПОЛЬ, а для решения задач моделирования использовался язык ЛАКС. ПО БЦВМ и Операционная Система (ОС) были написаны на языках ПРОЛ2 (по мотивам языка ПРОЛОГ) и Assembler/370. В разработке ПО была широко использована концепция R-технологии (R-машина и R-язык), с использованием системы автоматизации программирования и отладки САПО. Применение компьютерных технологий, разработанных в СССР, позволило в короткие сроки разработать программные комплексы объёмом около 100 Мб. В случае отказов ракетных блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя система управления орбитального корабля обеспечивает его аварийное возвращение на землю в автоматическом режиме. Первостепенное значение для успешного преодоления гравитационно обусловленных термических и пневматических нагрузок, возникающих при прохождении корабля в плотных слоях атмосферы, имеет его защитная обшивка[42]. Ряд научно-исследовательских организаций страны получил задание по разработке огнеупорных материалов, соответствующих в характеристиках стойкости этим экстремальным техническим условиям. Институту химии силикатов (Ленинград), в числе других учреждений выполнявшему эти работы, была доверена роль их координации, а общее руководство осуществлял физико-химик М. М. Шульц[43][44]. Для теплозащиты «Бурана» был разработан новый материал на основе кварцевых волокон, из которого было изготовлено около 40000 белых и чёрных полых плиток, которые установили на поверхности «Бурана». Сильнее всего нагревавшиеся участки поверхности «Бурана» покрыли другим новым материалом, Гравимолом, на основе углеродных волокон, способным выдерживать температуру до 1600 °C[45]:23—24. Полная масса теплозащиты «Бурана» была примерно 9 тонн[1]:6. Одним из многочисленных специалистов по теплозащитному покрытию был Сергей Летов (впоследствии музыкант)[46]. В филателии

См. такжеЛитература

Ссылки

Видео

Примечания

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![Почтовый блок СССР 1988 года (ЦФА [АО «Марка»] № 6036)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/1988_CPA_6036.jpg/120px-1988_CPA_6036.jpg)

![Почтовая марка СССР 1991 года (ЦФА [АО «Марка»] № 6300)](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/The_Soviet_Union_1991_CPA_6300_stamp_%2814th_standard_issue_of_Soviet_Union._3rd_issue._Space_Exploration._%27Energia%27_rocket_and_%27Buran%27_spacecraft_on_launch_pad%29_1200dpi.jpg/86px-thumbnail.jpg)