|

Соляной бунт

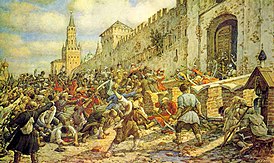

Соляно́й бунт — один из крупнейших городских бунтов (восстаний) периода царствования Алексея Михайловича. Причиной волнений стало недовольство «тяглого» народа деятельностью главы правительства Бориса Морозова и его сподвижников. Политика бояр привела к увеличению налогового бремени и повышению цен на соль в несколько раз. В восстании принимали участие посадские люди, городские ремесленники, стрельцы. Восставшие разорили многие боярские дворы, устроили поджоги в Белом городе и Китай-городе. В ходе бунта были убиты инициатор введения соляного налога Назарий Чистый, глава Пушкарского приказа Пётр Траханиотов и судья Земского приказа Леонтий Плещеев. Борис Морозов был отправлен царём в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь. Результатом московского восстания стал созыв нового Земского Собора и принятие Соборного Уложения 1649 года[1]. Соляной бунт стал важным событием, способствовавшим росту социально-политической активности в России в середине XVII века. Волнения, вызванные повышением цен на товары, задержкой жалования, политикой правительства продолжились в различных регионах страны: на юге, в Поморье, в Сибири. Наиболее крупные восстания произошли в 1650 году во Пскове и Новгороде[2]. Предыстория «Бунташный век»После Смутного времени (1598—1613 года) перед новой династией стояла задача восстановления социальной, экономической, политической жизни государства. Происходила постепенная централизация государственной власти, закрепощение крестьян (вероятно, в рамках восстановления социальной жизни государства), реформирование налоговой и судебной систем. Население было недовольно усилившимся вмешательством государства в различные сферы жизни. Так, XVII век, и в особенности время правления царя Алексея Михайловича, в отечественной историографии часто называют «бунташным». Именно в этот период произошли многие городские и крестьянские восстания: соляной бунт 1648 года в Москве, «хлебные бунты» в Новгороде и Пскове, медный бунт 1662 года, восстание Степана Разина. Некоторые историки объединяют эти социальные движения под общим названием «городских восстаний» или «народных бунтов» XVII столетия и рассматривают их как феномен антиправительственной активности населения[3][4]. Политика Бориса МорозоваПосле смерти царя Михаила Федоровича на престол взошёл его сын, царевич Алексей. Вместе с ним к власти пришло новое правительство в составе представителей московского боярства: Григория Пушкина, Михаила Салтыкова, Леонтия Плещеева, Петра Траханиотова и Бориса Морозова, имевшего на молодого государя особое влияние[3]. Первые годы царствования Алексея Михайловича были связаны с попытками установить равновесие в государственном бюджете и выработать прочную финансовую систему[5]. Правительство Морозова предложило провести масштабные реформы, направленные на пополнение государственной казны и восстановление налоговой системы. В числе этих реформ были отмена «урочных лет», ликвидация «белых» слобод и введение косвенных податей. В результате реализации налоговой реформы в феврале 1646 года вместо прямых налогов — «стрелецкой» и «ямской» деньги — был введён новый косвенный налог на ввоз соли, из-за чего стоимость этого товара у купцов и торговцев сильно возросла. В декабре 1647 года налог был отменён, потому что многие купцы отказались от поставки и продажи соли. Взамен соляного налога правительство решило взыскать двухгодовую задолженность за отменённые ранее подати: последовало увеличение сборов с «чёрных» слобод. Тяжесть налогового бремени легла на ремесленников, мелких торговцев и служилый люд[6]. Советский историк Михаил Тихомиров считает, что «московское восстание 1648 года в первую очередь было направлено против правящей верхушки во главе с боярином Борисом Ивановичем Морозовым, царским воспитателем, фактическим правителем государства. Но общественное недовольство вызывалось не только, вернее, не столько, самим Морозовым и его приспешниками, а гораздо более глубокими причинами, и в первую очередь углублением классовых противоречий в русском обществе»[7]. По мнению историка, в результате неравномерного распределения налогов в среде посадского населения усиливалось имущественное и социальное расслоение.

Таким образом, неудачная финансовая политика усилила общественное недовольство и способствовала развитию событий лета 1648 года[9]. Ход бунтаНачалом бунта принято считать 1 июня 1648 года. В этот день молодой царь Алексей Михайлович возвращался с богомолья из Троице-Сергиева монастыря. При въезде в город царя встретила большая толпа. «Простой народ» попытался передать царю челобитную, направленную против влиятельных сановников с просьбой об отставке и наказании главы Земского приказа Леонтия Плещеева, ведавшего управлением столицы. Одним из главных пунктов челобитной было требование созыва Земского Собора и утверждения на нём новых законодательных актов. Однако стрельцы разогнали толпу, арестовав при этом 16 человек, которых отправили в пыточный застенок — Константино-Еленинскую башню Кремля. Как сообщали очевидцы из свиты царя, «крайне возмущённый этим народ схватился за камни и палки и стал бросать их в стрельцов, так что даже отчасти пострадали и получили раны лица, сопровождавшие супругу его величества»[10]. Волнения продолжились на следующий день. Согласно источникам, второго июня «приходили посадские и всякие чёрные люди скопом во дворец с великим невежеством», то есть собрались на кремлёвской площади, требуя удовлетворения челобитных. Борис Морозов отдал стрельцам приказ разогнать толпу, но стрельцы «обратились с речью к толпе и сказали, что ей нечего бояться». Вскоре восставшие перешли к действиям: «разграбили многие боярские дворы и окольничих, и дворянские, и гостиные». По разным данным, были разгромлены несколько десятков дворов. Ситуацию усугубляли пожары, распространившиеся в эти дни по многим районам города[11]. Третьего июня с участниками бунта попытался договориться патриарх Иосиф и другие церковные иерархи. В переговорах с народом, заполнившим Красную площадь, присутствовала новая делегация бояр во главе с Никитой Романовым, противником Морозова. Бунтовщики требовали освободить от всех государственных постов и выдать главных правительственных чиновников:

Собравшимся был выдан Плещеев, которого впоследствии убили «как собаку, ударами дубины». Убит был также глава Посольского приказа Назарий Чистой. Повстанцы разгромили дом Петра Траханиотова и потребовали от царя его выдачи. Царь Алексей Михайлович вначале отослал Траханиотова на воеводство в Устюжну-Железнопольскую, но с дороги его вернули и казнили на Земском дворе. На высылку из дворца Морозова царь решился только 11 июня. В ночь с 11 на 12 боярин был отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь. Не участвовавшие в восстании дворяне воспользовались недовольством и потребовали от царя созыва Земского собора. Позднее царское правительство утверждало, что Пётр Траханиотов был казнён «без вины». Основные события «московского смятения» продолжались около десяти дней, завершившись ссылкой Морозова и челобитьем о созыве Земского собора, но слухи о возможных новых беспорядках и волнениях не покидали столицу до 1650 года. Так, в январе 1649 года среди стрельцов распространилась весть о том, что «быть в Крещенье смятенью такому ж, что было»[12]. Участники восстания По выражению современников, середина XVII века была «смутным временем чёрных людей». Это подразумевает, что основную силу в восстании 1648 года составляла «чернь», или тяглое население чёрных московских слобод и сотен. Помимо беднейших слоев населения, в движении участвовали стрельцы, также занимавшиеся торговлей. В переломный момент соляного бунта они перешли на сторону восставших и заявили, что «сражаться за бояр против простого народа не хотят, но готовы вместе с ним избавить себя от их [бояр] насилий и неправд». По данным историка Сергея Бахрушина, стрельцы были в числе нападавших на дом Бориса Морозова и Назария Чистого[13]. В последующие дни к восстанию примкнули также некоторые недовольные дворяне. Согласно подсчёту дворянских челобитных, произведённых историком Павлом Смирновым, в первые дни движения служилыми людьми была подана только одна челобитная против Морозова, основные же документы стали поступать в 20-х числах июня[14]. Сергей Бахрушин отмечает особое психологическое состояние участников восстания — «проявление воли того общественного коллектива, которое они называли „миром“, а иногда „всей землёй“ <…> Всякие коллективные действия „миром“ представляются как бы a priori законными, но в этом стремлении закрыть глаза на внешнюю форму, оскорбительную для царя, был, может быть, ещё один момент — уважение к царю»[15]. Таким образом, действие «миром» от имени коллектива, а также ненависть к боярам и любовь к государю составляли, по мнению историка, своеобразную политическую идеологию восставших[16]. Последствия восстания События середины XVII века были самыми масштабными народными волнениями со времён Смуты. Наиболее значительное из восстаний — Соляной бунт — нельзя рассматривать в изоляции от народного движения в других городах Русского государства[17]. Непосредственным результатом московского восстания стало то, что 12 (22) июня царь специальным указом отсрочил взимание недоимок и тем самым успокоил восставших. В октябре 1648 года Борис Морозов был возвращён в Москву и вновь присоединился к правительству, однако столь большой роли в управлении государством он уже не играл. Другим итогом Соляного бунта стало окончательное решение вопроса о созыве Земского собора и составлении нового кодекса законов. Как отмечают многие авторы, принятие Соборного Уложения 1649 года стало непосредственным результатом «городских восстаний», развернувшихся в стране в этот период[6][18][7]. По мнению многих историков, московское восстание не было единичным эпизодом городского мятежа[19][20]. В 1648—1650 годах восстания произошли в различных частях государства: в пяти городах юга Руси (Воронеже, Курске, Козлове, Челнавском остроге, Сокольске), в Томске, в Устюге и Сольвычегодске, во Пскове и Новгороде. Современный историк Даниил Ляпин предлагает определять «мятежные города» 1648—1650 годов по двум критериям: связи с событиями в Москве в июне 1648 года и попытками отстраниться от власти воеводы под предлогом его предательства, измены или некомпетентности[21]. Оценка историкамиВпервые тема серии городских восстаний XVII века нашла отражение в трудах дореволюционных историков (Евгения Болховитинова, Николая Костомарова, Сергея Соловьева, Василия Ключевского, Сергея Платонова). Опираясь на архивные источники, наиболее полно события восстановил Сергей Соловьев. Советские историки были склонны подчеркивать антиправительственный, антифеодальный и классовый характер восстаний (Виктор Буганов, Михаил Тихомиров)[22].

Несмотря на различие идеологических аспектов, многие исследователи сходятся во мнении, что соляной бунт представлял собой событие гораздо более сложное, нежели обычное уличное восстание[12]. См. также

Примечания

Литература

Information related to Соляной бунт |

||||||||||||||||||||||||||||||