剥削 是哲学 和社会科学 領域的一个术语。用最简单的话来表述,「甲剥削乙」即是说甲不公平地占了乙的便宜[ 1] [ 2] 马克思主义 者认为,资本主义 中的雇佣劳动 不是用工资 购买劳动力 的公平交易,而是一种建立在工人和雇主之间财产、权力不对等基础上的剥削关系,雇主通过占有全部劳动产品、进而占有剩余价值 以实现剥削[ 3] [ 3] [ 4]

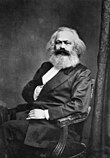

《斯坦福哲学百科全书 》将卡尔·马克思 针对资本主义 雇佣劳动 所提出的剥削理论视为最具影响力的剥削理论[ 1] [ 2] 亚当·斯密 还是马克思的剥削观上存在分歧:马克思认为剥削是特定经济体系固有的系统性现象,而亚当·斯密则认为剥削是一种非强制性的道德不公正[ 5]

在汉语 中,“剥削”一词可以追溯到唐朝 ,表示对人的压榨、搜刮。[ 6] 法语 和英语 中,“exploitation”的本义是对土地、自然资源的利用,或工商业的开发。这一用法延续至今,并无负面色彩。至于“exploitation”表示对人的剥削的用法,直到19世纪才开始出现在英语中。[ 7] :130 在德语中,“Ausbeutung”特指不公平地利用,有别于较为中立、表示一般性利用或使用的“Ausnutzung”。分析马克思主义 者约恩·埃尔斯特 认为,马克思选择使用带有贬损意味的“Ausbeutung”,是有意强调剥削行为的不正义。[ 8] :92

1846年,英国的工商业资本家认为自己被土地所有者剥削,进而发动反谷物法运动 在西方哲学史上,亚里士多德 、托马斯·阿奎那 、约翰·洛克 等人都曾针对市场 交易 中的不当得利,即“公平/不公平价格”问题进行过讨论。[ 1]

18世纪,西方哲学家开始关注从他人劳动 中不公平获利的概念。重农主义 者弗朗索瓦·魁奈 将社会分为土地所有者阶级、生产阶级(租地农场主)和不生产阶级(工商业者),认为只有初级生产部门 的劳动才会创造净产品 ,供全社会使用。古典经济学 家大卫·李嘉图 认为土地所有者 是非生产阶级,工人和资本家 是生产阶级,前者的收益以后者的利益为代价。让-巴蒂斯特·萨伊 等主张,贵族 和官员 等非生产阶级凭借国家权力 ,通过税收 和关税 等方式剥削工商业 资本家等生产阶级。[ 1] [ 2] [ 9] [ 10]

托马斯·霍奇斯金 罗伯特·欧文 、约翰·弗朗西斯·布雷 皮埃尔-约瑟夫·蒲鲁东 等批判资本主义 的社会主义 或无政府主义 者则转向关注雇佣劳动中的剥削,即资本家不公平地占据工人的全部劳动产品,从中获取利润 。他们还强调,这种劳动剥削是结构性的,是资本主义经济体系得以运转的核心所在。[ 1] [ 2]

18世纪下半叶的机器大工厂 卡尔·马克思 在《资本论 》中提出了最具影响力的剥削理论。[ 1] [ 2] [ 3] [ 8] :80 。对剩余劳动力的剥削并非独有于资本主义社会:在历史上,对剩余价值的剥削以直接强迫劳动或者对剩余产品的征用等形式存在于不同的社会中[ 3] [ 3]

商品的价值 是在其生产上耗费的人类劳动的凝结,价值的量用生产该商品的社会必要劳动时间 来计量。(劳动价值论 )[ 11] :99

资本家在市场 上购买劳动力 ,工人按照再生产劳动力——维持生活、养育子女——所必需的生活资料的价值来出售自己的劳动力,其数值要小于劳动力售出后所创造出的价值,两者之差就是剩余价值 ,为资本家所独占。这就是资本家剥削工人、资本剥削劳动力的过程。受剥削的程度表现为剩余价值率,即剩余劳动与必要劳动之比。(剩余价值的生产)[ 11] :177-188

在资本主义周而复始的再生产 资本积累 生产资料 。就这样,工人不断被迫为了生活而出卖劳动力,资本家则始终有能力购买劳动力用以致富。资本关系本身因而得以再生产,工人遭受剥削的前提条件就此被永久化。(剩余价值的再生产)[ 11] :258-260

商业利润、利息 、地租 都来自雇佣工人创造的剩余价值,体现了商业资本家与产业资本家、借贷资本家与职能资本家、土地所有者与租佃资本家共同剥削雇佣工人的关系。(剩余价值的分配)[ 11] :524,558,615,652

边际主义 经济学采用边际 效用 价值论,反对劳动价值论,因而也就反对马克思的剥削理论。新古典经济学 几乎把劳动剥削视为禁忌 ,闭口不谈。在极少数的讨论中,劳动剥削被定义为工资低于劳动边际产量 不完全竞争 市场中,当企业拥有一定程度的市场权力 市场失灵 现象。在完全竞争 市场中,剥削可以得到消除。较深入的看法则认为,剥削可能根植于市场以外的力量,例如因搭便车问题 或信息不对称 (委托-代理问题 )等所引起,并非完全竞争所能解决。新古典经济学将剥削视为是组织性的,与马克思的结构性的剥削观不同。[ 2] [ 12]

在将剥削看成是结构性问题的人中,也存在与马克思不同的、偏向自由主义 的看法。亨利·乔治 和约翰·梅纳德·凯恩斯 分别关注土地所有者和食利者 地租 和利息 为生,导致资源配置的浪费和低效率 ,造成了剥削。[ 2] [ 10]

分析马克思主义 者认同剥削概念的重要性以及在资本主义社会中的普遍性,但不接受劳动价值论,因而试图重建剥削理论。约翰·罗默 将剥削定义为:说一个社会中存在剥削,就是说一部分社会成员必须花(比社会必要劳动时间)更多的时间劳动才能取得必需的消费品,而另一些成员则只需要花更少的时间。然后,他在不使用劳动价值论的情况下证明:只要生产性资产的初始分配不平等,就会导致剥削的存在。由此他给出了剥削的财产关系定义:说一个人在现实中被剥削,就是说如果生产性资产最初是平等分配的,他的福利境况会比他在现实中的境况要好。[ 13] :20, 47, 106-107, 133

埃里克·赖特 进一步完善了罗默的分析,将生产性资产分为劳动力、生产资料、组织、技能。在资本主义经济中,劳动力的初始分配是平等的,个人具有人身自由 ;另外三种资产的初始分配不平等,故存在三种剥削。受雇佣劳动者可能在因缺乏生产资料而被剥削的同时,因拥有组织资产(即可以组织和安排生产过程)或技能而剥削他人,甚至可能因拥有特别多的组织资产(如CEO )或技能(高级工程师 )而在总体上“净”剥削他人。[ 14] [ 15]

关于马克思本人是否认为劳动剥削是非正义的,存在着相当多的争论,因为《资本论》充满着道德义愤,同时又声称正义与否只取决于是否符合生产方式 。[ 16] [ 17] [ 13] :57 埃尔斯特也认为剥削不是基本的道德概念。[ 8] :99 这一判断在马克思主义者中是相当富有争议的。不过以《共产党宣言》中的文字来看,马克思本人确实是以非道德的态度评价资本主义的。[ 18] :116-118 [ 19]

关于剥削和道德的另一个议题是,如果剥削是不道德的,那么国家或其他第三方是否应该干涉。有观点认为,如果剥削没有侵犯权利,那么就无需禁止。例如在传染病 疫情中,如果对高价出售口罩 ——一笔并不公平、但双方都自愿同意的交易——加以禁止,则有可能导致卖家干脆不卖口罩。另一种观点认为,应该干涉的不是剥削本身,而是其前提条件,例如对雇主采取反垄断措施,以及给工人提供更好的社会保障 ,让他们在被剥削之外有更多选择。[ 1] [ 2]

剥削意味着控制他人的劳动活动并从中获取经济收益,因此所有剥削的内部都包含着某种支配关系。因此,被剥削者为何会接受这一不公平的制度,就成了备受讨论的问题。[ 20] :9

被迫接受剥削有两种情况,一是剥削者主动施加的强制 (coercion),二是客观经济环境的迫使(force)。对于奴隶 和农奴 ,肉体上的强制是最常见的手段。在资本主义中,工人“通过自愿与资本缔结的契约而把自己和后代卖出去送死和受奴役”[ 11] :195 。他们接受剥削是受经济环境中缺乏更好的谋生方式所迫使,但没有受到肉体上的强制。不过,资本主义中存在另一种合法的强制,即有别于肉体强制的经济强制,如资本家主动打击小农经济 或工人合作社 ,以塑造经济环境。[ 8] :81-83 一种自由主义的观点认为,在现实社会中,工人有退出剥削的自由,可以靠着积蓄变成自己开店的小资产阶级 。对此,杰拉德·柯亨 反驳说,这种自由只针对工人个体,但在资本主义经济结构中,个体工人的自由意味着其他工人无法获得这种自由,作为集体的工人没有脱离剥削的自由。[ 21]

劳动者也有可能是主动选择被剥削的,例如在工资高涨的经济繁荣时期。[ 8] :83 更重要的一种情况是,工人对剥削有着自发性的同意 。迈克尔·布若威 对资本主义“制造同意”的过程进行了详细的研究。[ 22] [ 23]

对于阶级 的概念基础,社会科学家们给出了许多相当不同的答案:生产资料、市场行为、权力地位、生活条件……[ 8] :125 [ 24] :300 [ 25] [ 15] [ 13] :82 赖特进一步将不同类型的剥削和阶级分别对应:基于劳动力不平等分配的剥削对应领主和农奴阶级,生产资料剥削对应资本家和雇佣工人阶级,组织剥削对应管理层/官僚和非管理者阶级,技能剥削对应专家和一般工人阶级。[ 24] :83 而来自其他理论取径的阶级研究者则不那么重视剥削,如新韦伯 主义学者约翰·戈德索普 社会学 不需要的概念。[ 26] [ 27]

马克思 认为,不同的社会形态都存在系统性的剥削,区别只在于剥削的形式。封建 庄园 经济中,农奴每週在自己的土地工作几天,再到领主的土地上无偿工作几天。资本主义雇佣劳动下,雇主支付工资 时不区分必要劳动和剩余劳动,使得工人的所有劳动看上去都是有偿劳动,从而掩盖了剥削关系。[ 11] :191,245

埃里克·奥林·赖特 认为,社会形态之间的差异就在于哪些生产性资产是不平等分配的,哪些是平等分配的,亦即存在哪些剥削,不存在哪些剥削。历史变迁就是消除基于特定资产的不平等分配的剥削,例如:从封建社会到资本主义社会,就是通过争取人身自由消除了基于劳动力的不平等分配的剥削;从资本主义社会到国家社会主义 社会(苏联式计划经济 生产资料社会化 消除了基于生产资料的不平等分配的剥削。[ 24] :83,89,115

英国封建时代的农奴与采邑总管

赖特的历史理论

社会形态

因生产性资产的不平等分配而导致的剥削

劳动力

生产资料

组织

技术

封建主义社会

++

+

+

+

资本主义社会

-

++

+

+

国家社会主义 社会-

-

++

+

社会主义社会 -

-

-

++

共产主义社会 -

-

-

-

注:++表示主要,+表示次要,-表示不存在

孟加拉国 的成衣 工厂许多理论试图将马克思的剥削概念扩展到国家与国家之间,如帝国主义论 、依附理论 、世界体系理论 等。阿尔吉里·埃曼努埃尔 不平等交换 国际贸易 中,由于国与国之间工资 水平和资本有机构成 萨米尔·阿明 认为,在全球化 时代,垄断资本 在全球体系的外围地区运作,从当地劳工身上大量榨取剩余价值,由此实现中心国家对外围国家的帝国主义剥削。罗默认为,人均财富较高的国家会在国际贸易中处于剥削地位,利润率 更低、工资却更高;贫穷国家则被迫采用劳动密集型 技术。[ 2] [ 28] [ 29] [ 18] :90-91

查尔斯·蒂利 试图将剥削机制与人类社会中一切基于类别差异(如性别 、种族 、宗教 等)的不平等 联系起来。他认为,依靠剥削而活的组织若是将组织内部的不平等和外部的不平等进行匹配,例如将公司中的正式职位与男性、非正式职位与女性分别挂钩,将有助于组织的稳定和发展。因此,类别不平等之所以会持续存在,原因在于剥削机制的广泛应用和内部不稳定性。[ 30] [ 31]

女权主义 者认为,由女性承担家务劳动 婚姻 制度是一种制度性的剥削。玛丽亚罗莎·达拉科斯塔 塞尔玛·詹姆斯 为家务劳动支付报酬 [ 1] [ 32] :28 [ 33]

^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Zwolinski, Matt; Wertheimer, Alan. " Exploitation" The Stanford Encyclopedia of Philosophy [2021-01-24 ] . (原始内容存档 于2021-01-21) (英语) . ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Watts, Michael. " Exploitation" . William A. Darity Jr. (编). International Encyclopedia of the Social Sciences 3 2nd edition. Macmillan Reference USA: 63–65. 2008 (英语) . ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 Dowding, Keith (2011). "Exploitation (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 )". Encyclopedia of Power . SAGE Publications. pp. 232–235. ISBN 9781412927482 .

^ Laycock, Henry. Exploitation via Labour Power in Marx . The Journal of Ethics. 1999, 3 (2): 121–131 [2021-01-24 ] . ISSN 1382-4554 原始内容 存档于2021-04-26). ^ Horace L. Fairlamb, 'Adam's Smith's Other Hand: A Capitalist Theory of Exploitation', Social Theory and Practice , 1996.

^ 剝削 . 重編國語辭典修訂本 第五版. 中華民國教育部. [2021-01-24 ] . (原始内容存档 于2021-02-01). ^ Williams, Raymond. Keywords: A vocabulary of culture and society ISBN 9780195204698(英语) . ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Elster, Jon. An Introduction to Karl Marx ISBN 978-0521338318(英语) . ^ 魁奈. 魁奈经济著作选集. 吴斐丹, 张草纫 (选译). 北京: 商务印书馆. 2017. ISBN 978-7-100-13811-6 ^ 10.0 10.1 Sotiropoulos, Dimitris P. " Kalecki's dilemma: Toward a Marxian political economy of neoliberalism" (PDF) . Rethinking Marxism 23 (1): 100-116 [2021-01-24 ] . (原始内容存档 (PDF) 于2019-03-27) (英语) . ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 马克思. 资本论. 马克思恩格斯选集(第二卷). 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局 (编译). 北京: 人民出版社. 2012. ISBN 9787010107639 ^ Milan, Zafirovski. " Measuring and making sense of labor exploitation in contemporary society: A comparative analysis" Review of Radical Political Economics 35 (4): 462-484 (英语) . ^ 13.0 13.1 13.2 Roemer, John. Free to Lose: An Introduction to Marxist Economic Philosophy ISBN 978-0674318762(英语) . ^ Wright, Erik O. " A General Framework for the Analysis of Class Structure" . Erik O. Wright (编). The Debate on Classes 3 -43. ISBN 9781859842805(英语) . ^ 15.0 15.1 Wright, Erik O. " Foundations of a neo-Marxist class analysis" . Erik O. Wright (编). Approaches to Class Analysis 4 -30. ISBN 978-0-521-60381-2(英语) . ^ Geras, Norman. " The controversy about Marx and justice" New Left Review 150 (3): 47-85 [2021-01-24 ] . (原始内容存档 于2020-11-12) (英语) . ^ 王峰明. 资本主义生产方式的二重性及其正义悖论——从马克思《资本论》及其手稿看围绕“塔克-伍德命题”的讨论. 哲学研究. 2018, (08): 3-17,89,126. ^ 18.0 18.1 Mayer, Thomas. Analytical Marxism ISBN 978-0803946811(英语) . ^ Dymski, Gary A.; Elliott, John E. " Roemer vs. Marx: Should Anyone Be Interested in Exploitation?" . Robert Ware & Kai Nielsen (编). Analyzing Marxism: New essays on analytical Marxism ISBN 9780919491144(英语) . ^ Wright, Erik O. Understanding Class ISBN 9781781689455(英语) . ^ Cohen, Gerald A. " The structure of proletarian unfreedom" . Philosophy & Public Affairs 12 (1): 3-33 (英语) . ^ 邁可·布若威. 製造甘願:壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷. 林宗弘 等(譯). 台北: 群學. 2005. ISBN 9789868107618 ^ 迈克尔·布若威. 制造同意:垄断资本主义劳动过程的变迁. 李荣荣 (譯). 北京: 商务印书馆. 2008. ISBN 9787100055321 ^ 24.0 24.1 24.2 Wright, Erik O. Classes ISBN 9781859841792(英语) . ^ Erik O. Wright (编). Approaches to Class Analysis ISBN 9780521843041(英语) . ^ Goldthorpe, John H. " Rent, class conflict, and class structure: A commentary on Sørensen" American Journal of Sociology 105 (6): 1572-1582 (英语) . ^ Breen, Richard. " Foundations of a neo-Weberian class analysis" . Erik O. Wright (编). Approaches to Class Analysis 31 -50. ISBN 978-0-521-60381-2(英语) . ^ A. 伊曼纽尔. 不平等交换:对帝国主义贸易的研究. 文贯中 等 (译). 北京: 中国对外经济贸易出版社. 1988. ISBN 7-80004-020-8 ^ 萨米尔·阿明. 不平等的发展:论外围资本主义的社会形态. 高铦 (译). 北京: 社会科学文献出版社. 2017. ISBN 978-7-5201-0052-6 ^ Charles, Tilly. Durable Inequality ISBN 9780520221703(英语) . ^ Wright, Erik O. " Metatheoretical foundations of Charles Tilly's durable inequality" (PDF) . Comparative Studies in Society and History 42 (2): 458-474 [2021-01-24 ] . (原始内容存档 (PDF) 于2019-03-08) (英语) . ^ Dalla Costa, Mariarosa; James, Selma. The Power of Women and the Subversion of the Community ISBN 9780950270241(英语) . ^ Delphy, Christine; Leonard, Diana. Familiar Exploitation: A new analysis of marriage in contemporary western societies ISBN 9780745608587(英语) .

维基词典 中的词条「剝削 」