|

艾伦·金斯堡

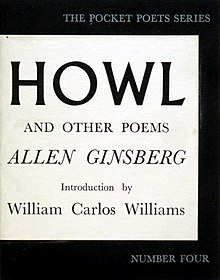

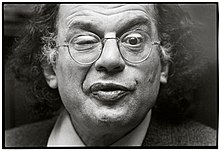

埃尔文·艾伦·金斯堡(英語:Irwin Allen Ginsberg,1926年6月3日—1997年4月5日),姓氏也译作金斯伯格,美国作家、诗人。他于二十世纪四〇年代在哥伦比亚大学就读时与威廉·巴勒斯、杰克·凯鲁亚克结识,三人成为“垮掉的一代”文学运动的核心。他抨击军国主义、经济唯物主义与性压迫。由于他对药物、性与多元文化主义的看法,对官僚主义的反对,以及对东方宗教的开放态度,他被视作“垮掉派”的灵魂人物。[1][2] 金斯堡最出名的作品是长诗《嚎叫》,在这首诗中他赞扬了垮掉派的伙伴们,并对当时在美国泛滥的资本主义思想与墨守成规的风气(他认为这是两股毁坏性的力量)做出了批判。[3][4][5]《嚎叫》当中描述了异性、同性性行为,而当时,在美国各州,由于性悖轨法的施行,同性恋行为都还被视作违法。因此,《嚎叫》在1956年被旧金山警方和美国海关查封,[1]又在次年被指控为淫秽作品而遭审判,因此引起了广泛的关注。[6]《嚎叫》反映了金斯堡自己的性取向,以及他与若干男性的交往,其中包括他的终身伴侣彼得·奥尔洛夫斯基。[7]法官克雷通·W·霍恩(Clayton W. Horn)判定《嚎叫》并非淫秽作品[4]:“如果人能使用的词汇不得不被缩减成空洞、无关痛痒的委婉语,又何来出版自由、言论自由?” 金斯堡是一位佛教徒,对东方宗教教义有广泛的研究。他生活简朴,从二手商店中购买衣服,居住在纽约市东村的公寓里。[8]金斯堡最有影响力的导师之一是藏传佛教的丘扬创巴,他是位于科罗拉多州博尔德市的那洛巴学院的创始人。[9]在丘扬创巴的推动下,金斯堡和诗人安妮·沃尔德曼在1974年在那洛巴学院创办了杰克·凯鲁亚克无体诗学学院。[10] 金斯堡也在数十年的政治抗议(从越南战争到毒品战争)中扮演了重要角色。[11]他的诗歌《九月,哲索尔的路》呼吁人们关注孟加拉难民在1971年种族灭绝之下的艰难处境。文学评论家海伦·文德勒写道,这首诗体现了金斯堡对“帝国执政”和“对无权者的迫害”的坚定反抗。[12]1974年,他的诗集《美国的陨落:这些国家的诗歌》[nb 1]获年度国家图书奖诗歌奖。1979年,他获得国家艺术俱乐部金奖牌,并被选入美国艺术暨文学学会。[13]1995年,他的诗集《四海问候:1986-1992年诗集》(Cosmopolitan Greetings: Poems 1986–1992)入围普利策奖。[14] 生平早年生活与家庭金斯堡出生于新泽西州纽瓦克的一个犹太[15]家庭,在纽瓦克附近的城市帕特森长大。[16]他的父亲名为刘易斯·金斯堡(学校教师,有时创作诗歌),母亲婚前名为娜奥米·莱维(Naomi Levy,俄罗斯移民、狂热马克思主义者)。金斯堡是他们的次子。[17] 十几岁时,金斯堡开始给《纽约时报》写信,谈二战、工人权利等政治问题,[18]并在《帕特森晨报》上发表了他最早的诗歌创作。[19]在高中,金斯堡听到他的教师朗诵沃尔特·惠特曼,对惠特曼的诗作产生了兴趣。[20]1943年,金斯堡从帕特森的东区高中毕业,在蒙克莱州立学院短暂就读,后获得帕特森青年男子希伯来协会的奖学金,进入哥伦比亚大学。[17] 1945年,金斯堡加入商船队,以挣钱继续留在哥伦比亚大学接受教育。[21]在哥伦比亚大学就读期间,金斯堡向《哥伦比亚评论》(Columbia Review)文学杂志、《哥伦比亚杰斯特》幽默杂志投稿,获得了伍德伯里诗歌奖(Woodberry Poetry Prize),担任爱言会(文学和辩论团体)的主席,并加入了野猪头协会(诗歌协会)。[20][22]金斯堡曾说,由莱昂内尔·特里林教授的大一必修研讨课“伟大著作”(Great Books)是他最喜欢的哥伦比亚大学课程。[23] 据诗歌基金会记载,金斯堡因在寝室窝藏偷得的赃物而被起诉(据悉,这些赃物并非他的,而是他的一位熟人的),在听证会上承认精神失常后,在精神病院待了几个月。[24] 与其父母的关系1985年的一次采访中,金斯堡将自己的父母称作“老派的熟食店哲学家”(old-fashioned delicatessen philosophers)。[16] 他的母亲患有某种心理疾病,但一直没有得到正式诊断。[25]她是美国共产党的活跃成员,曾带金斯堡和他的哥哥尤金·金斯堡一同参加党派会议。金斯堡后来说,他的母亲“编的睡前故事全都是像‘好国王从城堡里骑马出来,看见工人很痛苦,于是治愈了他们’这样的情节”。[18] 金斯堡评价他父亲:“我的父亲会在屋子里来回踱步,嘴里低声念诵艾米丽·狄金森和朗费罗的诗,或者责骂T·S·艾略特,说他的‘蒙昧主义’毁掉了诗学。我日后对父母两方都产生了怀疑。”[16] 娜奥米·金斯堡的精神疾患常表现为偏执妄想。比如,她称总统在他们家植入了监听设备,又称她的婆婆要谋杀她。[26][27]比尔·摩根的金斯堡传记《我庆祝我自己:艾伦·金斯堡还算私密的生活》[nb 2](I Celebrate Myself: The Somewhat Private Life of Allen Ginsberg)中写道,她对身边人的多疑,让她与小艾伦,“她的小宠物”,尤为亲近。[28]她曾试图割腕自杀,不久后就被送到灰石公园精神病院。金斯堡的青年时光之中许多年,她都在各家精神病院之间辗转。[29][30]金斯堡与他母亲的相处,以及他母亲的精神疾病,是他的两部重要作品《嚎叫》和自传体长诗《卡迪什:为娜奥米·金斯堡(1894–1956)所作》[nb 1]的一大灵感来源。[31] 读初中时,金斯堡曾随母亲一同坐车去看她的治疗师。这趟拜访使他非常不安——他在《卡迪什》中写到了很多童年时刻,其中就包括这件事。[25] 《嚎叫》中也常常写到他母亲的精神疾病,以及她被送进精神病院的经历。例如,“朝圣者州,罗克兰,和灰石的那些恶臭的大厅……”[nb 3]一句实指纽约的朝圣者州立医院和罗克兰精神病中心,以及新泽西州的灰石公园精神病院。这些都是该诗表面上的主题人物卡尔·所罗门经常造访的机构,但同样也是金斯堡的母亲经常造访的机构。[30][32][33]诗歌后面几句又有:“随着母亲终于******……”[nb 4]用星号删去的内容,金斯堡后来承认是“完蛋”(fucked)这一脏话。[34]他还在第三节中写到所罗门:“我们一起在罗克兰,在那儿你模仿我母亲的影子……”[nb 4]这再次指明了所罗门和金斯堡母亲在诗中的联系。[35] 金斯堡曾寄给母亲一份《嚎叫》的印本,但在母亲过世之后才收到她的回信。信中,她告诫金斯堡要与人为善,远离毒品。她写道:“钥匙在窗台,钥匙在窗台的阳光里——钥匙在我手上——结婚吧艾伦不要吸毒——钥匙在铁栏之中,在窗外照进的阳光之中。”[36]在一封写给金斯堡哥哥尤金的信中,她写道:“上帝的传话人来到我的床前,上帝本人我则在天空中看到了。阳光也显现,窗边有一把钥匙能够帮我逃走。阳光的金黄也照出了窗边的钥匙。”[37]金斯堡创作《卡迪什》,既是因为他被这两封信所激发,也是因为他不再能背诵用于哀悼的传统犹太教赞美诗“卡迪什”了。这首诗中提到了娜奥米生活中的许多细节,金斯堡与她的相处,以及那封信,包括“钥匙在光中”和“钥匙在窗台上”这两句。[38] “垮掉派”在纽约在在哥伦比亚大学的第一年,金斯堡遇到了本科同学卢西安·卡尔。卡尔把他介绍给了一些未来的垮掉派作家,包括杰克·凯鲁亚克、威廉·S·巴勒斯、约翰·克莱伦·霍姆斯。他们结缘,是因为他们都感到一种将超脱于战后麦卡锡时代美国的墨守成规而存在的、美国青年的未来潜能,而他们在彼此身上感到了对这种潜能的兴奋。[39]金斯堡和卡尔常讨论一种“新幻象”(New Vision,这是从叶芝的《幻象》那里借来的表达),这个幻象不仅是对文学而言,也是对整个美国而言的。 卡尔也将金斯堡介绍给了尼尔·卡萨迪。金斯堡长久迷恋过卡萨迪。[40]凯鲁亚克1957年的小说《在路上》的第一章描绘了金斯堡和卡萨迪的会面;[25]凯鲁亚克将金斯堡看作“新幻象”的暗面,而卡萨迪则是其亮面。这一看法部分源于金斯堡与共产主义的关联(那时凯鲁亚克已经逐渐失去对共产主义的信任)。虽然金斯堡从未加入过共产党,凯鲁亚克却在《在路上》中给他起了“卡洛·马克思”(Carlo Marx)[nb 5]这个名字。这也是他们关系紧张的源头之一。[20] 此外,在纽约的“小马厩”酒吧(Pony Stable Bar),金斯堡遇到了年轻诗人格里高利·克尔索。克尔索此时刚出狱不久,他们见面当晚,克尔索正在“小马厩”写诗。金斯堡说,自己立刻被克尔索所吸引,不过克尔索是异性恋,对同性恋的了解来自他的三年监狱生活。金斯堡也非常欣赏克尔索的诗歌,他认为克尔索“具有精神上的禀赋”。他们在“小马厩”的第一次见面中,克尔索给金斯堡看了一首自己的诗作,写的是一位住在他对面、在窗口裸体晒太阳的女人。这位女人竟然恰好是金斯堡当时的同居女友(他当时在一个尝试异性恋情的阶段中)。金斯堡将克尔索带去了他们的公寓。在公寓里,这位女人提出要和克尔索发生关系。当时,克尔索还很年轻,吓得逃走了。后来,金斯堡把克尔索介绍给凯鲁亚克和巴勒斯,这些人开始一同旅行。金斯堡和克尔索是终生的朋友和合作者。[20] 在金斯堡生命中的这一时期过后不久,他通过巴纳德学院的哲学教授亚历克斯·格里尔(Alex Greer)认识了曾在“垮掉的一代”发展时期与亚历克斯交往过一段时间的伊利斯·考恩。后来,她与金斯堡有了一段浪漫关系。 在巴纳德学院就读期间,伊利斯·考恩广泛阅读了埃兹拉·庞德和T.S.艾略特的诗歌,也在这时遇到了乔伊斯·约翰逊和里奥·斯基尔(Leo Skir)等垮掉派人物。考恩总是觉得较为黑暗的诗歌有强烈的吸引力,因此,垮掉派诗歌或许正与她人格中可能存在的某种“暗面”相合。在巴纳德大学期间,考恩加入了一个被外人称作“披头族”的反建制艺术家与远见者(visionaries)团体,因此得到了“垮掉爱丽丝”这一昵称。她在大学中的第一个熟人是垮掉派诗人乔伊斯·约翰逊。约翰逊后来在她的书《小人物》和《一起跳舞吧》[nb 2](Come and Join the Dance,书写了两位女性在巴纳德和哥伦比亚垮掉派群体中的经历)中描绘了考恩。 和伊利斯·考恩相熟之后,金斯堡得知,他和考恩有一位共同的朋友,卡尔·所罗门;金斯堡后来把他最出名的诗歌《嚎叫》献给了所罗门。《嚎叫》被视作金斯堡的自传。它不仅书写了他在1955年以前的生活,也通过书写他与其他垮掉派艺术家的关系,从而书写了一段“垮掉的一代”简史。 “布莱克幻象”1948年,在哈莱姆区的一间公寓里,金斯堡在阅读威廉·布莱克的诗歌时产生了幻听(也就是后来所说的他的“布莱克幻象”)。起初,金斯堡称自己听到的是上帝的声音,但后来,他又把这个声音解释为布莱克本人在读布莱克的诗作《啊!太阳花》、《病玫瑰》和《迷路的小女孩》。金斯堡还将其描述为一种“来自亘古常在者的声音”[nb 6]。这次经历持续了好几天,金斯堡认为,自己藉此目睹了宇宙万象的相互联系。他看着逃生梯上的格栅,意识到曾有某双手造出了它;然后他看着天空,直觉感到也曾有某双手造出了它,或者不如说,天空就是制作了自己的那双手。他解释道,这种幻觉并不是因为使用药物才产生的,但他也说,他后来也试过几种药物,企图用药物来重新获得这种感觉。[20]金斯堡写道:“……并不是某双手把天空放在那里的;天空本身就是一只活生生的蓝手。或者说,上帝就在我的眼前——存在本身就是上帝”,以及“……这是一种突然的觉醒,就好像进入了另一个真实宇宙之中:这个宇宙比我身处的宇宙还要深邃。”[41] 旧金山文艺复兴金斯堡在二十世纪五〇年代搬至旧金山。1956年,诗集《〈嚎叫〉与其他诗歌》由城市之光书店出版,在此之前,金斯堡在旧金山做市场研究员的工作。[42] 1954年,金斯堡于旧金山遇見了他的同性愛人彼得·奥尔洛夫斯基,他们坠入爱河并成为终身伴侣。[20]两人的信件往来已经出版。[43] 五〇年代,有一场以旧金山为中心的重要前卫诗歌运动,被后世称作“旧金山文艺复兴”。金斯堡在旧金山见到了旧金山文艺复兴的其他一些成员。他的顾问威廉·卡洛斯·威廉姆斯给旧金山文艺复兴领袖肯尼斯·雷克斯雷斯写了推荐信,后者将金斯堡引荐进入旧金山诗坛。金斯堡结识了三位热衷于禅理的新晋诗人盖瑞·施耐德、菲利普·瓦伦和刘·瓦尔什(他们三人是在里德学院结识的)。1959年,金斯堡与同伴约翰·凯里(John Kelly)、鲍勃·考夫曼、A·D·维南思、威廉·马各利斯(William Margolis)共同创立了《天国八福》(Beatitude)诗歌杂志。 1955年夏天,六画廊(Six Gallery)创始人之一,画家瓦利·海德里克与金斯堡见面,邀请他在六画廊举办诗歌朗诵会。一开始金斯堡拒绝了,不过,写好《嚎叫》的草稿之后,他改变了主意。[39]金斯堡宣传该事件时,将其称作“六画廊,六诗人”。朗诵会举行在1955年10月7日,后称“六画廊朗诵会”,是垮掉派诗歌史上的重要事件。[44]这次朗诵凝聚了东海岸和西海岸的垮掉派力量,这是其最为重要的一点。这次朗诵会对金斯堡本人也有重大意义:在那个晚上他首次公开阅读了《嚎叫》,这首诗为金斯堡和他的诗人伙伴们带来了国际声誉。凯鲁亚克的小说《达摩流浪者》中记录了这一晚:从听众那儿收取来的零钱被用来买酒;金斯堡热情洋溢地朗读诗歌,醉醺醺的,双臂大张。  金斯堡最重要的作品《嚎叫》,首行十分有名:“我看见这一代最杰出的头脑毁于疯狂,挨着饿歇斯底裏浑身赤裸……” 《嚎叫》最先发表时,被视为有伤风化之作,因为粗俗语言频繁出现其中。1956年由城市之光书店出版后不久,《嚎叫》就作为淫秽出版物被查禁。这一查禁在美国宪法第一修正案捍卫者之间造成了轰动。随后,克雷通·W·霍恩判定,该诗具有的艺术价值可让其不被判为淫秽作品,于是该禁令被撤销。[20]金斯堡与因售卖《嚎叫》而入狱的城市之光书店经理村尾重芳成为了终身好友。[45] 《嚎叫》中的传记性质内容金斯堡曾说,他所有的诗作合在一起,就是一部大传(就像凯鲁亚克的杜洛兹传奇 "Duoloz Legend" 一样)。《嚎叫》不只是金斯堡1955年前个人体验的自传,也是垮掉的一代之历史的记录。金斯堡后来也补充,《嚎叫》的核心是他对他精神疾患缠身的母亲的未曾纾解的情感。更为直接地谈论他的母亲的诗作自然是《卡迪什》,但《嚎叫》在很多方面也被类似的情感所驱动。《嚎叫》还按时间顺序记录了金斯堡一生中重要的几段交谊。诗歌以“我看见这一代最杰出的头脑毁于疯狂……”起头,为金斯堡接下来讲述卡萨迪和所罗门的故事做了铺垫,让他们在美国文学中获得不朽。[39] 巴黎与“垮掉旅馆”,丹吉尔,以及印度整个文学界都没有料到,1957年,金斯堡离开了旧金山。在摩洛哥短暂逗留之后,他和彼得·奥尔洛夫斯基前往巴黎,与格里高利·克尔索会合。克尔索将他们安置在Gît-le-Cœur街九号一家酒吧楼上的破旧民宿;此地之后被称作“垮掉旅馆”。巴勒斯等人随后前来。对他们所有人来说,在垮掉旅馆的时光是富有成效、富有创造力的一段时光。在此地,金斯堡开始创作他的长诗《卡迪什》;克尔索创作了诗歌《炸弹》(Bomb)与《婚姻》(Marriage);而在金斯堡和克尔索的帮助下,巴勒斯的《裸体午餐》从他先前的书稿中脱胎成形。这个时期被差不多同时搬入垮掉旅馆的摄影师哈罗德·查普曼的镜头记录下来。直到1963年垮掉旅馆关闭,他一直在为旅馆的住客们拍照。 1962至1963年期间,金斯堡和奥尔洛夫斯基在印度各地广泛旅行,在加尔各答和贝纳雷斯(即瓦拉纳西)居住半年。在这段时间里,他结交了几位当时知名的孟加拉青年诗人,包括夏克提·查托帕迪耶和苏尼尔·甘戈帕迪耶。金斯堡也结交了几位印度政界人物,其中最著名的是普普尔·贾亚卡。印度当局急于驱逐金斯堡出境时,她帮助他延长了在印度的逗留时间。 英格兰与“国际诗歌化身之夜”1965年5月,金斯堡抵达伦敦,并主动提出免费在任何地点举办朗诵会。[46] 抵达后不久,金斯堡在好书屋举办了一场朗诵会。据杰夫·那托尔形容,这场朗诵会是“拂过一群心灵非常贫瘠之人的第一场治愈之风”。[46]托马斯·麦克格拉斯写道:“这完全可能成为英国历史上——或至少是英国诗歌史上——极为重要的一个时刻。”[47] 书店朗诵会结束后不久,“国际诗歌化身之夜”[nb 2][47]开始筹备,并最终在1965年6月11日于伦敦皇家阿尔伯特音乐厅举行。有7000名观众到场,他们得以聆听众多人物的诗朗诵、现场演出和录制演出,这些人物包括金斯堡、阿德里安·米切尔、亚历山大·特洛奇、哈利·费恩莱特、安赛姆·霍洛、克里斯托弗·罗格、乔治·麦克白、格里高利·克尔索、迈克尔·霍洛维茨、西蒙·文柯诺格、史派克·霍金斯、托马斯·麦克格拉斯。这次活动由金斯堡的朋友、制片人芭芭拉·鲁宾组织。[48][49] 制片人彼得·怀特海德摄影记录了此次事件,并以纪录短片《全心交融》[nb 2]的形式发行。英国的洛利摩(Lorrimer)出版社和美国的格罗夫出版社也出版了同名书,书中包括影片中的图片和当晚演出的部分诗歌。 后续文学活动 “垮掉派”一词用在金斯堡和他最亲近的朋友(克尔索、奥尔洛夫斯基、凯鲁亚克、巴勒斯等人)身上最为合适,但“垮掉的一代”已经与金斯堡在二十世纪五〇年代末、六〇年代初所结交的很多其他诗人联系在一起。“与金斯堡是朋友”似乎成了“垮掉的一代”的主要特征之一了。当然,说是“与凯鲁亚克(或巴勒斯)是朋友”也并无不可,但这两位作家后来都力图与该词脱离关系。他们对这个词的不满部分来自“金斯堡是领袖”这一错误观点。金斯堡从未自称是某一场运动的领袖。金斯堡说,许多他在这个时期结交的作家都有着共同的创作意图与创作主题。这些人包括:大卫·阿姆拉姆、鲍勃·考夫曼、戴安·迪·普里马、吉姆·科恩;与黑山学院有关的诗人,如查尔斯·奥尔森、罗伯特·克里利和丹尼斯·勒沃托夫;与纽约学派有关的诗人,如弗兰克·奥哈拉和肯尼斯·科赫。勒罗伊·琼斯(即后来的阿米里·巴拉卡)在读完《嚎叫》之后,在一张厕纸上给金斯堡写了一封信。巴拉卡的独立出版社图腾出版社(Totem Press)出版了金斯堡的早期作品。[50]在巴拉卡举办的一场派对上,金斯堡被介绍给朗斯顿·休斯。该派对上,奥尼特·科尔曼演奏萨克斯风。[51]  金斯堡后来在五〇年代的垮掉的一代运动与六〇年代的嬉皮士运动间架起了桥梁。他结交了蒂莫西·利里、肯·克西、亨特·S.汤普森、鲍勃·迪伦等人。去世前几个月,金斯堡在位于旧金山海特-阿什布利的书匠书店举办了最后一场公众朗诵会。[52]1993年,金斯堡拜访了缅因大学,向年已九十的卡尔·拉科西致敬。[53] 佛教与奎师那派印度教

疾病与晚年1960年,金斯堡因患一种热带疾病接受治疗。据推测,由于医生用了未经消毒的针头给他注射,他感染了肝炎。这与他37年后的死亡有所联系。[54]除此之外,金斯堡终生吸烟。虽然他出于健康和宗教的原因曾试图戒烟,但他晚年工作繁忙,很难做到,总是在戒除一段时间后又重新吸烟。 二〇世纪七〇年代,金斯堡两次轻微中风(最初被诊断为贝尔氏麻痹症),这让他的一侧面部肌肉明显瘫痪,呈中风状下垂。后来他还不断患上高血压等小病。这些病症多与压力有关,但他从未放缓日程。[55]  金斯堡的《美国的陨落》[nb 1]与艾德丽安·里奇的《潜入沉船的残骸》分获1974年美国国家图书奖。[56] 1986年,在于马其顿举办的“斯特鲁加诗歌之夜”上,金斯堡被授予金花环奖(the Golden Wreath),成为自威斯坦·休·奥登之后第二位获此殊荣的美国诗人。在斯特鲁加,金斯堡与其他两位金花环获得者布拉特·奥库德扎瓦和安德烈·沃兹涅先斯基会面。 1993年,法国文化部长授予金斯堡“艺术与文学勋章”。 金斯堡此时仍在尽全力帮助自己的朋友:他自掏腰包资助赫伯特·亨克,定期给邻居音乐家阿瑟·罗素提供电源延长线为他家的录音设备供电,[57][58]还收留了此时已经破产并染上毒瘾的艺术家哈里·埃弗雷特·史密斯。 1997年12月16日,金斯堡在旧金山的书匠书店举办了朗诵会,这也被认为是他的最后一场朗诵会(不算1997年2月20日,在纽约大学诗歌朗诵赛 "NYU Poetry Slam" 上,他作为特邀客串嘉宾的出场)。 1997年,金斯堡在医院治疗郁血性心脏衰竭失败,随后最后一次从医院返家。他给他地址簿上几乎每一个人打电话道别。一些通话相当悲伤、充斥着哭泣(其中还包括一通与约翰尼·德普的通话),另一些通话则愉快乐观。[57][58]金斯堡在他最后的病痛时光中仍在写作,他的最后一首诗《以后再也不会做的事(乡愁)》[nb 1]写于3月30日。[59] 1997年4月5日在曼哈顿东村的公寓,他因肝炎并发症导致的肝癌去世,时年70岁,死时身边陪伴着亲友。[17] 格里高利·克尔索、罗伊·利希滕斯坦、帕蒂·史密斯等人前来悼念。他的骨灰被安葬在纽瓦克的戈梅尔·切赛德墓园[nb 2]中的家族墓地。[60][61]奥尔洛夫斯基在他死时仍健在。 社会与政治活动言论自由金斯堡不避讳谈论禁忌话题,这一点让他在保守的二十世纪五〇年代饱受争议,也让他成为了六〇年代的重要人物之一。在五〇年代中期,根本没有知名的出版公司会考虑出版《嚎叫》。当时,不少人认为《嚎叫》之中反复出现的“性话题”是低俗的,甚至是一种色情内容,依法可以起诉。[39]金斯堡在诗中描述美国文化的不同方面时,使用到了“口交的人”、“屁股被操”、“ 阴户”[nb 3]等用语。当时,很多谈论性的书籍都是被禁止的,包括《查泰莱夫人的情人》。[39] 而金斯堡所描述的性事并非发生在异性恋已婚夫妇之间,甚至也不是长期稳定爱人之间的性,而是随意性行为。[39]比如,在《嚎叫》中,金斯堡以赞扬的口吻描绘了“让一百万在夕阳下颤抖的姑娘瞬间变得甜蜜”[nb 4]的男人。金斯堡的诗歌利用许多粗犷的描写和与性有关的露骨语言,指出他诗歌描绘的对象“饿着肚子胡混,并独自走过休斯敦寻找爵士或性爱或热汤……”[nb 4] 他的诗歌同样谈论同性恋关系,这在当时也还是被禁止谈论的话题。充斥在《嚎叫》中的露骨性语言最终引发了一场官司,这场官司后来成为了美国宪法第一修正案争议当中的一场重要事件。金斯堡的出版商因出版色情作品而被起诉,而结果则是法官正式驳回指控,因为《嚎叫》具有的“社会重要性可让其不被判为淫秽作品”(redeeming social importance)。[62]这成为了一个重要的执法先例。 在七〇年代、八〇年代、九〇年代中,金斯堡仍在继续探讨有争议的话题。从1970年到1996年,金斯堡与笔会美国中心长期合作,捍卫言论自由。在解释他如何处理有争议的话题时,他经常提到赫伯特·亨克。他说,当他在二十世纪四〇年代初遇亨克时,他得知他因为海洛因成瘾而病痛缠身。但彼时海洛因是个禁忌话题,亨克因此求助无门。[63] 越南战争抗议 金斯堡是在《抵制非法当局倡议》反战宣言上签字的人之一。这份倡议由激进知识分子群体“ RESIST”所起草,并在抵抗征兵者(draft resistors)之间散发。其他签名者和 RESIST成员还包括:米切尔·古德曼、亨利·布劳恩、丹尼斯·勒沃托夫、诺姆·乔姆斯基、威廉·斯罗恩·科芬、德怀特·麦克唐纳、罗伯特·洛威尔、诺曼·梅勒。[64][65]1968年,金斯堡在“作家和编辑对战争税的抗议”倡议书上签字,宣誓拒绝纳税以抗议越战;[66]其后,金斯堡成为抗战争税(War Tax Resistance)项目的资助人之一,该项目倡导将抗税作为反战抗议的一种形式。[67] 1988年汤普金斯广场公园暴动当晚,金斯堡也在场,并为《纽约时报》提供了一份亲历报道。[68] 与共产主义的关系虽然在那时红色恐慌和麦卡锡主义依然盛行,但金斯堡不避讳谈论他与共产主义的关联,也不掩饰他对过去的重要共产主义者、对劳工运动的敬佩。他崇拜菲德尔·卡斯特罗和其他二十世纪马克思主义人物。[69][70]在《美国》一诗中,金斯堡写道:“美国,我年轻时是个共产主义者,我不后悔”。[71] 传记作家乔纳·拉斯金称,尽管金斯堡经常鲜明地反对共产主义的正统思想,但他持有“他自己独特版本的共产主义”。[72]而另一方面,在纽约市唐纳德·芒内斯公开指责金斯堡是共产党员时,金斯堡表示反对,并称:“事实上,我不是共产党员,也并无暴力推翻美国政府或任何政府的意图……我必须要说,在我所观察到的武装政府、暴力政府之中,无论是共产主义的,还是资本主义的,我都看不出有什么区别。”[73] 金斯堡曾到几个共产主义国家宣传言论自由。他说,共产主义国家(比如中国)一开始会欢迎他,因为他们认为他是资本主义的敌人;但当他们开始觉得他在制造麻烦了,就往往会把他拒之门外。比如,1965年,金斯堡因公开抗议对同性恋者的迫害而被古巴驱逐出境。[74]古巴方将他送到捷克斯洛伐克;在捷克斯洛伐克,他被选为“五月之王”(捷克語:Král majálesu,一个庆祝春季到来和学生生活的学生节日),[75]却在一周之后就因涉嫌吸毒和当众醉酒而被捕。捷克斯洛伐克国家安全局(StB)还没收了他的几本著作,他们认为这些著作包含淫秽内容,有伤风化。随后,金斯堡在1965年被StB下令[76]驱逐出捷克斯洛伐克。[74][77]瓦茨拉夫·哈维尔将金斯堡列为自己的重要灵感来源。[78] 同性恋权益金斯堡对同性恋的公开态度,一般被认为是他最重要也是最有争议的社会贡献。他是同性恋者自由的最早一批倡导者之一。1943年,金斯堡在自己的内心发现了“同性恋的山峦”(mountains of homosexuality)。他在诗歌中坦诚露骨地表明自己的欲望。[79]他还在《名人录》自己的条目中将他的终身伴侣彼得·奥尔洛夫斯基列为配偶,为同性恋婚姻发声。他对谈论同性恋毫不遮掩的态度让后来的同性恋作家得到了机会,得以更公开、真诚地谈论原先只能用暗示和隐喻书写的内容。[63] 由于金斯堡用露骨详细的手法创作性爱相关的内容,还经常使用被视作不得体的语言,他向诲淫法发出了挑战,并最终改变了法律。他也是另一些所使用的表达挑战了诲淫法的人(例如威廉·巴勒斯和莱尼·布鲁斯)的坚定支持者。 与NAMBLA组织的联系与争议金斯堡是北美男人男童恋爱协会(NAMBLA)的成员和支持者。NAMBLA是一个支持恋童和少年爱的组织。由于该组织试图废除同意年龄法、使成人与儿童之间的性关系合法化,其一直都受到其他人权组织、特别是LGBTQ权益组织的抨击与谴责,普遍认为,该组织的宣传活动对虐童行径起到推波助澜的作用。并有相关调查指明,该组织为猥亵、性侵儿童者提供了网络。[80][81] 金斯堡在《关于NAMBLA的想法》(Thoughts on NAMBLA)一文中称自己并没有恋童倾向(“大多数人,包括我自己,不会同毛没长齐的男孩女孩发生性事”[3][82]),并称他加入该组织是出于“捍卫言论自由”的目的。[3]他同时在文中称,“性同意”无论在历史上还是在当今各文化中都“没有举世皆准的共识”、“[恋童]这一色情倾向与幻想很普遍,常常深植于礼节交际之中(sublimated into courtly sociability)”。[3]金斯堡还称NAMBLA并非性犯罪组织,反而能提供讨论性同意年龄这一问题的平台,[3][83]又声称“反儿童虐待法被滥用了”,NAMBLA能“记录青少年受到的官僚主义的操控”。[3]金斯堡否认这些看法是“企图为强奸、损伤儿童身心健康的行径正名”。[3] 需要指出,在当时围绕恋童组织的人权与法律争论中,NAMBLA辩护者常试图用“恋童的文化普遍性”为恋童行为正名,然而不乏人指出,这样的辩护不仅涉及文化挪用,在事实与逻辑上也并不成立。[84]NAMBLA辩护者还常辩称NAMBLA“代表青少年权益”,然而这也同样与事实相违。在抵制NAMBLA的组织中就包括了当时的国际男女同性恋青年组织(International Gay and Lesbian Youth Organization)和美国组织“男女同性恋家长”(Gays and Lesbian Parents)。[84] 比尔·摩根在《我庆祝我自己》[nb 2]中写道,金斯堡加入NAMBLA被猛烈抨击,但他“坚称这只是又一个言论自由问题”(was adamant in his conviction that this was merely another freedom of speech issue),并且“极为固执(intractable)”;摩根同时写道,金斯堡对恋童者抱有“同情态度”。[85] 金斯堡在1994年的一部关于NAMBLA的纪录片《Chicken Hawk:爱男孩的男人》(Chicken Hawk在英语男同性恋俚语中指倾向于选择年轻男伴侣的年长男性)中露面,朗读了“一首献给年轻人的露骨颂歌”。[81] 安德里亚·德沃金在她2002年出版的著作《心碎》(Heartbreak)中称,金斯堡与NAMBLA结盟是有他不可告人的动机的。她写道:

药物知识的普及金斯堡经常谈论药物使用这一问题。LeMar(Legalize Marijuana,大麻合法化)运动在纽约市的分支是他组织的。[87]在整个二〇世纪六〇年代,他普及迷幻药知识、消除迷幻药的神秘色彩,并与蒂莫西·李里一起推进其一般化使用。几十年来,他一直倡导大麻合法化,却同时在《放下你的破烟卷(别抽了)》[nb 1]中警告读者烟草的危害:“别抽了别抽了尼古丁尼古丁不 / 别抽了那是政府贩卖的毒品那是毒品……”[nb 3][88] 在中情局疑涉贩毒一事中的角色在阿尔弗雷德·W·麦考伊撰《东南亚的海洛因政治》[nb 2]一书时,金斯堡曾与他密切合作。[89]该书称,中央情报局在知情的情况下参与了缅甸、泰国、老挝金三角地区的海洛因生产。[90]金斯堡还曾亲自就此事与七〇年代中情局局长理查德·赫尔姆斯对质,但赫尔姆斯声明中情局与贩卖非法毒品没有任何关系。[91]金斯堡写了不少论述文章,研究整理了中情局涉贩毒的证据,但等到十年之后(1972年)麦考伊的著作出版,才有人认真对待金斯堡的质控。[92]1978年,金斯堡收到了《纽约时报》主编的一封简信,为没有认真对待他的指控而道歉。[92]在他的歌曲兼诗歌《中情局贩毒小曲》[nb 1]中涉及到了这个政治话题。 美国国务院对麦考伊最初的指控回应称,他们“找不到任何支持这些指控的证据,更不用说证明了”。[93]随后中情局督察长(Inspector General of the CIA)、[94]美国众议院外交委员会[95]和丘奇委员会[96]的调查,也认为没有支持这些指控的证据。 创作金斯堡最早的诗作都使用正式的用韵和韵律,和他的父亲刘易斯·金斯堡与他的偶像威廉·布莱克一样。后来,金斯堡对杰克·凯鲁亚克的创作的敬慕,激励他更为严肃地对待诗歌。在五〇年代,他创作了《嚎叫》,这首诗让他及与他同时代的垮掉派作家名扬全国,并让他得以在往后的生活中成为一名专职诗人。后来,金斯堡进入学术界,并从1986年起在布鲁克林学院英语系任特聘教授,教授诗歌,直到他去世。[97] 来自同伴的灵感金斯堡毕生都说,他最大的灵感来源是凯鲁亚克的“自发性创作”(Spontaneous Prose)这一概念。凯鲁亚克相信,文学创作应该直接从灵魂而来,不受意识的拘束。相比凯鲁亚克,金斯堡修改自己的文稿要更为频繁。比如,凯鲁亚克阅读《嚎叫》的第一版手稿时,就对金斯堡用铅笔做编辑修改(比如,在第一行中将“ negro ”与“ angry ”交换位置)的举动感到不满。要不是因为金斯堡想要掌握将此手法应用到他的诗歌创作中的方法,并且一再坚持凯鲁亚克撰文阐释,凯鲁亚克本是不会把自己对自发性创作概念的解读付诸笔端的。[20] 《嚎叫》的灵感来自金斯堡的朋友卡尔·所罗门,《嚎叫》就是献给他的。所罗门是达达主义与超现实主义的爱好者(正是他把金斯堡介绍给了安托南·阿尔托)。所罗门的临床抑郁症常常发作。所罗门想要自杀,但他认为符合达达主义精神的自杀手段,是让精神病院给他做脑白质切除术。病院拒绝了他的请求,并对他施以各种治疗手段,包括电痉挛疗法。《嚎叫》第一部分最后一节的大部分内容都是对此的描述。 金斯堡以所罗门为例,讲述了所有被“莫洛神”的机器所碾压的人。《嚎叫》第二部分所提到的“莫洛神”,是迦南人所崇拜的神,传说迦南人会将孩子献祭给他。这个神的名字,金斯堡可能是从肯尼斯·雷克斯雷斯的诗《汝不可杀人》(Thou Shalt Not Kill)中得来的;这首诗写的是金斯堡的偶像之一狄兰·托马斯的死。金斯堡经常在诗作中提及他的犹太背景,而犹太教经典《妥拉》中也曾多次提到莫洛神。金斯堡称,有一次他在旧金山弗朗西斯·德雷克酒店中服用乌羽玉产生幻觉,而莫洛神的形象就是受此幻觉启发:他看见这座酒店以一个头骨的形象出现在他面前,他将这头骨视作城市的象征(并非特指旧金山,而是指所有城市)。后来,金斯堡在各种出版物和访谈中承认,他在弗朗西斯·德雷克酒店中会经历那样的幻觉,多少是因为他记忆中对弗里茨·朗的电影《大都会》(1927)和林德·沃德的木刻小说中的莫洛神有些印象。[98]后来,人们将“莫洛神”诠释为任何注重物质利益的控制体系,包括二战后美国墨守成规的社会。金斯堡经常指责这种体系会毁灭所有不服从社会规范的人。[20] 金斯堡同时强调,在许多方面,“莫洛神”都是人性的一部分,因而,与莫洛神作对,藐视社会创造的控制体系,也是一种自我毁灭。金斯堡在《嚎叫》中提到的许多人物,包括尼尔·卡萨迪和赫伯特·亨克,都因为药物滥用或狂野的生活方式而毁灭了自己。 《嚎叫》一诗私人的方面也许和政治的方面同样重要。卡尔·所罗门是一个因反抗社会而被摧毁的“最杰出的头脑”的典型例子。在《嚎叫》中,所罗门与金斯堡表现出精神分裂症症状的母亲相互联系:“母亲终于完蛋”这句话紧随于很长的一段关于所罗门的诗节之后;并且,在第三部分中,金斯堡写道:“我们一起在罗克兰,在那儿你模仿我母亲的影子……”[nb 4] 金斯堡后来承认,写《嚎叫》的动力之一是他对患病母亲的同情,在那时,他还没有做好直接面对这一问题的准备。他直接面对母亲的病痛要等到1959年,在他创作《卡迪什》[20]一诗的时候。他在一次天主教工人星期五晚会议(Catholic Worker Friday Night meeting)上第一次公开宣读《卡迪什》,大概是由于此诗与托马斯·默顿有所联系。[99] 来自导师与偶像的灵感金斯堡的诗歌主要受到了以下影响:

他认为自己继承了威廉·布莱克、沃尔特·惠特曼、费德里戈·加西亚·洛尔迦的“预言诗歌”(visionary poetry)的衣钵。[20][63][78] 金斯堡与威廉·卡洛斯·威廉斯有过通信,当时后者正在创作一篇以他住处附近的工业城市帕特森为主题的史诗《帕特森》。旁听了一次威廉斯的朗诵会之后,金斯堡将自己写的几首诗寄给威廉斯,并写了一封引介信。金斯堡早年诗歌都是押韵、遵循韵律的,并且还在使用 thee 一类的古体代词。威廉斯并不喜欢这些诗,并且告诉金斯堡:“在这样的体裁中,完美是最基本的要求,但你的这些诗歌并不完美。”[20][63][78] 虽然威廉斯不喜欢金斯堡的早年诗歌,但他赞赏金斯堡的信中表现出的热情。他将这封信加入了《帕特森》的后半部分。他鼓励金斯堡,让他不要在旧时大师身后亦步亦趋,而是要用他自己的声音、普通美国人的声音写作。在威廉斯的指导下,金斯堡得以专注于让自己的诗歌唤起鲜明的视觉图像,这与威廉斯自己的“若无事物,则无想法”("no ideas but in things")这一格言相合。对威廉斯风格的研究,使金斯堡的作品从其早期的形式主义诗歌转向了松弛、口语化的自由诗。此种具有突破意义的诗风,最早显现在《泥瓦匠的午休》[nb 4](Bricklayer's Lunch Hour )与《记梦》(Dream Record)等诗当中。[20][78] 卡尔·所罗门将金斯堡介绍给了安托南·阿尔托(代表作《弃绝上帝的审判》与《梵·高:被社会自杀的人》[nb 2] )和让·热内(代表作《鲜花圣母》)。诗人菲利普·拉曼迪亚将金斯堡介绍给了其他超现实主义者;金斯堡一直受超现实主义影响,比如,《卡迪什》的一些部分受到了安德烈·布勒东的《自由结合》(Union libre)一诗的启发。金斯堡还说,《嚎叫》等诗中的照应反复(比如《嚎叫》中不断在句首反复的“他们……”)是受了十八世纪英国诗人克里斯托弗·斯玛特的宗教诗《欢愉在羔羊》等诗的启发。金斯堡还提及过很多传统的灵感来源,包括:弗朗茨·卡夫卡、陀思妥耶夫斯基、爱伦·坡,以及艾米丽·狄金森。[20][63] 金斯堡对俳句与保罗·塞尚的画作有深入研究,并从中借鉴了一个对其作品非常重要的概念,他将其称作“眼球冲击”[nb 4](Eyeball Kick)。他注意到,在塞尚的画作中,当视线从一种颜色移动至其对比色时,人眼会经历跳视,也就是受到了“冲击”。他还发现,俳句中常将两个看似对立的事物并列,以产生对比。金斯堡在写诗时运用了这一手法,将两种极为不同的画面并置:强与弱,“高雅文化”产物与“低等文化”产物,神圣与亵神。金斯堡常用的例子是“氢弹点唱机”[nb 4]。“眼球冲击”与“氢弹点唱机”两个短语,以及直接引自塞尚的一句话“天父全能全知永恒”[nb 4](Pater Omnipotens Aeterna Deus),都在《嚎叫》中出现了。[63]后来,“氢弹点唱机”还被用作一副声乐套曲的标题,由菲利普·格拉斯作曲、借用金斯堡诗歌为词。 来自音乐的灵感艾伦·金斯堡也从音乐中寻找灵感。他经常在诗歌中加入音乐,总是在一台老旧的印第安簧风琴上谱曲,也经常在朗诵时演奏该琴。[100]他为威廉·布莱克的《天真之歌》和《经验之歌》创作并录制了伴奏音乐,也录制了一些其他专辑。他还与极简主义作曲家菲利普·格拉斯有所合作,给《嚎叫》和《威奇塔漩涡箴言》[nb 1]创作了伴奏音乐。 金斯堡与鲍勃·迪伦、冲撞乐队、帕蒂·史密斯、[101]菲尔·奥克斯和浊气乐队[42]等音乐人与乐队合作过,并从他们那里获得了灵感。他与迪伦在各种项目上合作,也是迪伦的多年好友。[102] 1996年,他参与录制了一首歌曲 《骷髅之歌》(The Ballad of the Skeletons)。这首歌曲由他、保罗·麦卡特尼、菲利普·格拉斯共同创作。[103]这首歌在当年的三J最热百名榜中排名第八。 风格与手法通过研究他的偶像与导师、进行他自己的诗歌实验,金斯堡形成了一种个人特色鲜明、易于分辨的“金斯堡式”(Ginsbergian)风格。[104]金斯堡说,惠特曼的长诗句中蕴含的动态,是一种很少有其他诗人敢于进一步发展的技巧。惠特曼也经常被拿来与金斯堡相比较,因为他们的诗歌都性化了男性体征的某些方面。[20][63][78] 金斯堡早期的许多实验长诗句的诗歌都或多或少使用了句首照应反复的技巧,也就是不断重复一个“固定基点”(如《嚎叫》一诗中的“他们……”、《美国》一诗中的“美国……”)。他后来说这是一种“拐杖”,因为那时他还缺乏自信,还不相信自己能“自由飞翔”(free flight)。[105]在二〇世纪六〇年代,他在《卡迪什》的一些部分(比如第五节中的“caw caw caw”)中采用了这种形式,但在那之后基本放弃了定点反复的手法。[63][78] 他早期对诗歌格式的一些实验,后来成为了他诗歌风格的一部分。在《嚎叫》的原稿中,每一行都采用“阶梯式三段体”(stepped triadic)的格式,让人想起威廉·卡洛斯·威廉斯的作品。[106]然而,他在发展自己的长诗句风格时放弃了这种三段体。 《嚎叫》和《卡迪什》可以说是他最重要的两首诗,而它们都是以倒金字塔的形式组织的:一个长的部分引出一个较短的部分。在《美国》一诗中,他还尝试了长短句的混合使用。[63][78] 金斯堡的风格成熟之后,用上了许多具体的、高度发展的技巧。他在那洛巴学院教学时所用的“诗学口号”就表达了这些技巧。其中,最为突出的是:

在这些方面,他继承和发展了现代主义的写作传统。[107]这样的传统在凯鲁亚克和惠特曼创作之中也能一见。 在《嚎叫》等诗的创作中,金斯堡受到了惠特曼史诗式的自由诗风格的启发。[108]金斯堡和惠特曼都充满激情地书写:美国民主的承诺与背叛,情色体验的核心重要性,以及对在平凡事物中的真理的精神追求。《耶鲁评论》的编辑J·D·麦克拉奇将金斯堡称作“他那一代最著名的美国诗人”,并说他“既是一种社会力量,也是一种文学现象”。麦克拉奇还说,“他(金斯堡)的作品是我们这个时代的心理的历史,充满了彼此矛盾的冲动。”[109] 後世1998年,包括“鲶鱼”·麦克达理斯在内的多位作家在金斯堡的农庄的一场聚会上朗诵,以纪念金斯堡和垮掉派成员。[110] 《心灵捕手》(1997年上映)是献给金斯堡和巴勒斯(后者死于电影上映四个月之后)的。[111] 2014年,金斯堡成为“彩虹荣誉步道”的首届纪念人物之一。彩虹荣誉步道是位于旧金山卡斯特罗街的名人步道,旨在表彰那些“在各自的领域做出过重大贡献的LGBTQ人士”。[112][113][114] 金斯堡在以下电影中作为角色出现: 注释参考文献

|

||||||||||||||||||||||||||||||||