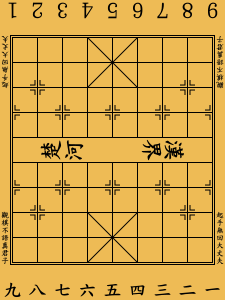

象棋 象棋棋盤和所有棋子的開始位置

玩家數目 2人 複雜程度 中等 策略成分 中等 遊戲時間 約15分鐘(休閒)、約6小時(職業) 運氣成分 除先後手順序,無任何成分 所需技巧 甚多

象棋 是中國大陸 、香港 、台灣 、马来西亚 、新加坡 、越南 、琉球 地區所流行的傳統的2人對弈棋類遊戲 ,中國大陸2009年前曾称中國象棋 [ 1] [ 2] 韓國將棋 、日本將棋 等。韓國將棋起源於象棋,是象棋的变体。日本將棋或起源於唐代寶應象棋 。

象棋与国际象棋及围棋 并列世界三大棋类之一。[ 3] 琉球人 社區,是首屆世界智力運動會 的正式比賽項目之一。

象棋、象戲,在中文有多種含意 :從古到今可指六博 、彈棋 、圍棋 、雙陸 、象徵的遊戲、中國象棋簡稱、各種象棋類遊戲 。

象棋一詞最早出現在戰國 ,指象牙作的棋子,亦可指象徵猛禽獵魚之戲的六博 [ 4] [ 5] [ 6] 楚辭 ·招魂》:「菎蔽象棋,有六博些。」王逸 注:「以菎蔽作箸,象牙為棋。」、《說苑 ·善說》:「燕則鬥象棋而舞鄭女。」、長沙 馬王堆 3號西漢墓遣策:「博一具;博局一;象棋十二;象直食其廿;象笄?三十;象割刀一;象削一;象口 口 口 口。」此詞也可用於彈棋 、圍棋 、雙陸 等用有用象牙作棋子的棋類。

象戲一詞最早出現在北周,類似樗蒲 、打馬 的北周象戲 ,最早的意思是象徵的遊戲[ 7] 象經 》,有日月星辰之象,象戲名稱由此而來[ 8]

唐宋以降,象戲可指象徵戰爭的象棋類遊戲[ 7] 寶應象戲 、大象戲 。北宋 晁補之 《广象戏格·序》:「象戏,兵戏也,黄帝之战驱猛兽以为阵;象,兽之雄也,故戏兵以象戏名之。」

宋後,象棋一詞才開始用在中國象棋,成為專稱[ 7] 北宋 也有人將雙陸 當作象棋[ 9] [ 10]

近代,象棋可廣指各種象棋類遊戲。

象棋中的一种棋子象(相)源於古代印度象棋的同一棋子象,兩者走法完全一致,是走斜向兩格,即“田”字,也因此兩方的象互相不能夠攻擊對方。國際象棋中的象同樣源於印度象棋中的象,後來于約16世紀因為棋子上的兩個象徵象牙的突出部形似主教教帽,在英語被命名為主教,走法就從走斜向固定兩格變為斜向任意距離。

中国象棋的起源说法颇多[ 11]

神农氏。元代僧人念常在《佛祖历代通载》中说:“神农以日月星辰为象,唐相国牛僧孺用车、马、士、卒加炮代之为机矣”。

黄帝。北宋晃补之《广象戏格·序》说:“象戏兵戏也,黄帝之战,驱猛兽以为阵,象,兽之雄也。故戏兵以象戏名之。”

舜。传说舜的同父异母的弟弟叫象,象为人懒惰,好玩耍,由他发明了象棋。

周武王。明代谢肇淛《五杂组》云:“象戏,相传为周武伐纣时作,即不然,亦战国兵家者之流,盖彼时重车战也。”

战国时。《潜确居类书》载:“雍门周谓孟尝君:‘足下燕居,则斗象棋,亦战国之事也。’盖战国用兵,故时人用战争之象为棋势也。”

北周武帝时。《太平御览》说:“周武帝造象戏”,明罗颀《物源》说:“周武帝作象棋。” 大同市 小区居民正在下象棋

民間相傳象棋是始創於韓信 。韓信被呂后 監禁,本欲著作兵法 ,但被禁止,於是取紙筆發明一種「紙上談兵 」的遊戲與獄卒玩,棋盤中以鴻溝 為界(楚河漢界),韓信被殺死之後,獄卒退隱,並把此種遊戲定名為「象棋」。

在中國能確認屬於象棋類遊戲的棋類是唐代 寶應象棋 [ 7] [ 12] 明朝 方以智 《通雅 》: 「象棋始於唐,周武之《象經》,非今之象戲也。」

有說法稱有一幅唐宋之間、主題為棋琴書畫 的蘇州 織錦 ,棋盤圖是八乘八的黑白棋盤,認為是唐朝 的象棋棋盤[ 13] [ 14] 宋錦 誤會是宋代生產的織錦。該圖案乃中華人民共和國 建國後,由生產宋錦的苏州织锦廠新設計的七彩重锦「琴棋书画锦」,棋盤圖是取自國際象棋,並非唐宋古物圖案[ 15] [ 16]

宣稱唐代武則天 夢見与大罗天女下寶應象棋的說法[ 14] [ 17] [ 18] 唐國史補 》[ 19] 梁公九谏 》中〈第六諫〉[ 20] 狄仁傑傳 》、《天中記 》、《淵鑑類函 》[ 21] 雙陸棋 。

洛阳博物馆 藏宋代瓷胎象棋,出土于洛阳河南省建设三公司家属院最古老的象棋排局,载于《事林广记》 北宋的象棋有大象戲 與小象戲 。據朝鮮 李圭景 說法《象戱圖法》記載小象戲没有象,而有弩这兵种,其他则是将、士、马、车、砲、卒(另一方寫成步)[ 22] [ 23]

之後象棋更平民化,不少文人雅士都喜愛下象棋,下象棋者更成為一種職業。北宋末至南宋時,已成為現代象棋的形式,將帥待在九宮底,棋子有用陶瓷或銅質,後者稱為象棋钱,為花錢 的一種,有圖有文,錢文寫將、士、象、馬、砲、車、卒,并无帥、仕、相、傌、炮、俥等異體字 區分,下棋时可能是一方执字面,一方执图面;若两面全字的棋钱可能以涂朱砂等方式从颜色上区分[ 24] [ 25] 事林廣記 》中,記載了最早的兩局完整的象棋棋譜和最古老的排局「二龍出海勢」。

元朝 至明朝 初期,象棋的發展處於低潮。明朝中葉起,象棋再度發展起來,並跨越明、清 兩代,盛況持續約三百年。明朝最著名的棋手是李開先 (1502-1568年),棋力遠勝當時的國手。李開先留下《象棋歌》兩首,描述他的對局場面及心得,可惜並未留下棋譜。[ 26] :21

明朝編著或出版的象棋譜有《夢入神機 》、《適情雅趣 》、《橘中秘 》、《百變象棋譜 》、《自出洞來無敵手 》等。[ 26] :21—23

康熙 年間著名的圍棋國手徐星友 (1650-?)也是一位象棋國手,他遨遊燕趙齊魯等地,盡數擊敗當地名手,有「錢塘雙絕」之譽。康熙末年,徐星友被另一位圍棋、象棋雙棲的青年棋手程蘭如 (約1692-?)擊敗,讓出象棋的「棋王」頭銜。到了乾隆中葉,象棋大為盛行,人才輩出,著名的棋手有九派十一人,其中武進周廷梅 尤為傑出。他走遍南北各省,擊敗各派名手,門生多達二百餘人。[ 26] :25

清朝編著的象棋譜有《梅花譜 》、《韜略元機 》、《五大臣象棋譜 》、《心武殘編 》、《百局象棋譜 》、《竹香齋象戲譜 》、《淵深海闊 》、《爛柯神機 》、《反梅花譜 》等;其中《心武殘編》、《百局象棋譜》、《竹香齋象戲譜》、《淵深海闊》號稱「四大排局譜」[ 26] :25 。

四大排局譜幾乎在同一時代產生,由於內容多挑選自當時流行的民間棋局,故有一些重覆者。代表清朝排局藝術高度水準的棋局為「七星聚會 」、「蚯蚓降龍 」、「野馬操田 」、「千里獨行 」,因其編排精巧、變化多端而引人入勝,號稱「四大名局」。[ 26] :26

清末至中華民國大陸時期 ,時局紛擾,象棋發展一時受挫。1930年代前期,曾出現過短暫的盛況。1930年9月,「華東、華南分區大棋戰」在香港 舉行。華東代表為上海 的周德裕 、林弈仙 ,華南代表為廣州 的李慶全 、馮敬如 。雙方大戰十六局,最終平手。其中華南主將李慶全係唯一不敗者,獲授「無敵」稱號。[ 26] :28

次年初,「華東、華北分區棋賽」在上海舉行。華東代表為周德裕、萬啟有 ,華北代表為趙文宣 、張德魁 。比賽結果華東周德裕積分最高,由於當時華北有五省,華東指江、浙兩省,因此棋友尊稱周德裕為「七省棋王」。[ 26] :28—29

籌辦上述兩次分區棋賽的象棋活動家謝俠遜 本身既是象棋名手,同時也是西洋棋 國手。他曾於1935年、1937年兩次遠赴南洋 ,名聲因而擴及海外。他還編輯了《象棋譜大全 》、《新編象棋譜 》、《南洋象棋專輯 》等棋書。[ 26] :29

中華人民共和國成立後,楊官璘 、陳松順 、何順安 、李義庭 、王嘉良 等棋手先後站到棋壇的第一線。1956年1月,國家體委 宣佈將棋類列入體育運動項目。同年12月,在北京 舉行首屆「全國象棋錦標賽 」,由當時的棋壇「第一人」楊官璘獲得冠軍。隨後,他又於1957、1959、1962年三次獲得全國冠軍,此時期號稱為象棋史上的「楊官璘時代」。[ 26] :31

到了1960年代,楊官璘的霸主地位逐漸被來自上海的小將胡榮華 取代。1960年,年僅15歲的胡榮華初次參加全國比賽即奪得個人冠軍。至1979年,他連奪十次全國冠軍(其中僅1962年與楊官璘並列),有「棋壇十連霸」之稱。1980年,來自湖北的柳大華 打破胡榮華的連霸而奪冠,並於隔年再獲冠軍。此後,棋壇呈現群雄並立的局面,李來群 、胡榮華、呂欽 、徐天紅 、趙國榮 、許銀川 、陶漢明 等人先後在該項比賽稱雄。[ 26] :31

象棋的棋盤由9條纵線和10條橫線相交而成。棋子放在各條線的相交點上,並在線上移動。棋盤中間的一行沒有畫上纵線,稱為「河界」,通常標上「楚河漢界」字樣,象徵楚漢相爭 時的鴻溝 。據刘国斌 考證古書與古棋具,棋盤寫有楚河漢界 是在1920年代到1930年代之間才開始有[ 27]

現行的中式記錄方法是:9條纵線,紅方從右到左用漢字「一」至「九」表示,黑方在自己的那一面從右到左用數字「1」至「9」表示。也就是說,紅方的纵線「一」就是黑方的纵線「9」,以此類推。第四條纵線(或第6條纵線)和第六條纵線(或第4條纵線)稱為「兩肋」、「兩肋線」,簡稱「肋」。棋盤上,劃有斜交叉線而構成「米」字形方格的地方,雙方各有一塊,稱為「九宮」,是將(帥)和士(仕)活動的區域。

棋子的顏色分为紅色 和黑色 (也有綠色 和藍色 代替黑色)。

總共有32枚棋子

分別是一枚將/帥 、2枚士/仕 、2枚象/相 、2枚馬/傌 、2枚車/俥 、2枚砲/炮 、5枚卒/兵 。

马的走法和蹩马腿 炮的吃子法 棋子通常用木材 、金屬 或塑膠 製造。圓形的棋子上刻有文字,另一面空白。這個特色產生了中國象棋變體 ,特別是暗棋 。

後來亦有出現立體的棋子,以人物雕刻(尤其是電影和漫畫人物)、物件等形象出現,但不普及,較多時會作為擺設裝飾,很少有人會拿來用。

對一般棋局來說,只要一方「欠行 」或者被「將死 」,又或者自動認輸,另一方即可得勝。欠行 和將死 定義如下:

行棋方無子可走,稱為欠行 ,亦稱為困斃 。

当一方的棋子攻擊範圍內包含了對方的將帥,準備在下一步吃掉它,稱為照將 或將軍 ,簡稱將 。 被將軍的一方必須應將 ,即移動將帥或別的棋子來化解。無法應將的情况稱為“被將死 ”。

比賽時除了以上的一般情況,還有其他方法判定勝負,略述如下。

首先超時的一方判負

送将。送将:聽任對方吃自己的將帥的行爲。比如:被將軍的一方,可以應將卻不應將。或者主動導致將帥對臉。或主動導致將帥進入對方棋子的攻擊範圍。

作弊的一方判負(如事先協議故意輸掉棋局,則雙方皆判負)

連走兩步或以上的一方判負

移動對方棋子的一方判負

下出並非棋子的允許着法(如「馬行田」、「象行日」、「炮用車的吃法」、「車用炮的吃法」、「炮在不吃子時越過其他棋子」、「兵卒在未過河前橫走」、「將帥照面」、「拐馬腳」、「塞象眼」等)的一方判負

雙方在若干步數之內都沒有吃過對方的棋子,由裁判決定結果(通常例勝之局判勝負,例和之局判和),或者使用西洋棋的50步規則 ,雙方在連續50步都沒有吃子時,直接判和。

長打 (即長捉、長將、長殺、或一將一要殺)的一方通常判負,以下為例外情况:

將帥可以長捉(是指「可以用將/帥來長捉對方的棋子」,不是「可以用自己的棋子來長捉對方的將/帥」),雙方不變判和

兵卒可以長捉(但不包括長將或長殺),雙方不變判和

雙方互相長打(即攻守雙方輪流犯規),而且每一方犯規的棋子數目相等,如「一打還一打」或「二打還二打」,雙方不變判和;反之若不相等,如「一打還二打」,則犯規較多的一方必須變着,不變判負

符合以下情况该局将做和:

形成公认的双方均无法取胜的简单局面,称为「死局」(類似西洋棋的國王對國王單騎士等局面),例如双方均已沒有進攻棋子,又或者单车对士象全,五底兵单炮双象对单王等。

一方提和,另一方接受提和,称“协议和局”。

从任意一步开始,60回合内双方均没有吃掉任何一个棋子[ 28]

長跟、長兌、長攔、長獻、一捉一閑、或一將一閑,循环三回合后可判

棋盤上的坐标是對每個棋手由右至左的9條直線分別為1至9路。红方用汉字(一、二、三……)书写,黑方用阿拉伯数字(1、2、3)书写。

中式記譜法一般使用四個字來記錄棋子的移動:

第1字是棋子的名稱。如“馬”或“車”。

第2字是表示棋子所在直線(路)位置的數字。紅方用中國數字,黑方用阿拉伯數字。

当一方有2个以上名称相同的棋子位于同一纵线时,需要用“前”或“后”来加以区别。例如,“前傌退六”(表示前面的红傌退到直线六)、“后砲平4”(表示后面的黑砲平移到直线4)。士象不需要以前后来判断,因为纵使是在同一直线上,也可以凭第三个字(进退)知道是移动哪一只。

当兵卒在同一纵线达到3个,用前、中、后来区分,达到4个,用前、二、三、四(或后)区分,达到5个,用前、二、三、四、五(或后)区分。

当兵卒在两个纵线都达到两个以上时,按照旧的记谱方式举例:前兵九平八,此时可省略兵(卒),记做前九平八,以达到都用4个汉字记谱的要求,此表示方式已在中国象棋DhtmlXQ动态棋盘上实现,是对中文记谱方法的一个重要完善。

第3字表示棋子移動的方向:橫走用“平”、向前(斜前)走用“進”、向後(斜後)走用“退”。有時也可以用“上”、“下”代替“進”、“退”。

第4字是表示棋子前往的目的地。

如果是只能直行或橫行的棋子(俥/车、炮/砲、兵/卒、将/帅),在直行時表示步數,橫行時表示目的地直線(路)位置的數字。[ c 5]

如果是只能斜行的棋子(傌/马、相/象、仕/士),表示目的地直線(路)位置的數字。[ c 6]

當棋子只能直行進退一步時可省略。[ c 7] 如果記譜只包括中局或殘局部分,一開始就輪到黑方走子,那麼紅方的步数會標上省略號。以下是一個比較完整的例子,記載中炮屏風馬對三步虎 的頭3步:

步數

紅方

黑方

1.

炮二平五

馬8進7

2.

傌二進三

砲8平9

3.

傌八進七

車9平8

(「炮二平五」表示紅炮從二路平移到五路;「馬8進7」表示黑馬從8路向前走到7路。)

为了适应形势需要,提高记录速度,有人对原来的中式记谱法记录进行了改革:

把数字改为阿拉伯数字;

将四个字改为三个字——去掉第三个字(运动方向),改用短横线。在第三个字下面画一条横线表示“进”,在上面画一条横线表示“退”,不加横线表示“平”。 如:炮

6

2

¯

{\displaystyle 6{\overline {2}}}

72

{\displaystyle 72}

2

_

{\displaystyle {\underline {2}}}

[ 29]

西式記法將中式記法轉成英文字母和數字。各種棋子H(Horse - 馬)、R(Rook - 車)、C(Cannon - 炮)和P(Pawn - 兵)代替。「平」用「=」或「.」代替;「進」、「退」和「前」、「後」分別用「+」、「-」取代。

馬2進3(H2+3):黑方在第2條直線上的馬向前再轉左,走到第3條直線上

俥一進一(R1+1):紅方在第一條直線上(即最右方)的俥向前一步

後砲平4(C-=4 / C-.4):黑方在某條直線上有兩隻黑砲,將較近黑方自己的一隻移動到第4條直線[ 30]

象棋 的全局通常會被分為開局 、中局 、殘局 ,這三個階段。各阶段之间无明显分界。大抵雙方各走八至十二步為開局,至雙方只餘一、兩隻大子(車、馬、炮)為殘局,其間為中局。

開局 主要是布置棋子的去向,為之後的作戰打好基礎,作好準備。因為在棋局開始時,棋子的位置是規定的,所以出現了林林總總,五花八門的常見開局。

流行的先手(紅方先走)開局計有:

炮類:當頭炮(炮二平五或炮八平五,簡稱「中炮」)、過宮炮(炮二平六或炮八平四,又稱轉角炮)、士角炮(炮二平四或炮八平六)及冷門的巡河炮(炮二進二或炮八進二)等。

馬類:起馬局(馬二進三或馬八進七)及冷門的邊馬局(馬二進一或馬八進九)。

象類:飛象局(相三進五或相七進五)。

兵類:進兵局(兵三進一或兵七進一,也叫「仙人指路」)及冷門的邊兵局(兵一進一或兵九進一)。 流行的後手(黑方後走)應局計有:

應中炮類:

馬局:屏風馬(馬8進7 +馬2進3)、反宮馬(馬2進3 +炮8平6 +馬8進7)、單提馬(馬2進3 +馬8進9)等。

炮局:順手炮 (炮8平5,與先手同方向)、列手炮(炮2平5,與先方反方向)。

應起馬類:進馬(馬2進3)、進卒(卒7進1)、升象(象3進5)、還炮(炮8平5)等。

應飛象類:進卒(卒3進1)、還中炮(炮8平5)、過宮炮(炮8平4)、士角炮(炮8平6)、順象(象7進5)等。

應進兵類:對兵(卒3進1)、卒底炮(炮8平7)、還中炮(炮8平5)、飛象(相7進5)等。

中局 與開局不同,無以跟從棋譜走法。並且中局的棋子很多,變化很大。故此中局往往需要花費最多的時間來思考。

進攻戰術計有:

棄子入局(讓對方吃掉己方車、馬、炮大子而獲得殺入對方大營的勝勢,或犠牲己方大子去破丟對方士象而致勝)

運子取勢(調動子力成有效進攻力量)

兌子搶先(透過等量子力交換而獲得主動權) 防守戰術計有:

反棄子(回獻己方大子拖延對方進攻,以致反擊)

運子反攻(調動子力防守,以致反擊)

兌子求和(透過等量或不等量子力交換,消耗對方進攻力量,達致和棋形勢)

殘局 承繼開局和中局,走到棋局的尾聲。通常雙方各剩下兩隻強子(車、馬、炮)時,就可說是進入殘局階段。

經過在中局雙方的吃子,使棋盤上的棋子減少,比起中局變化較少,大多可以根據盤面預測勝負。

殘局一般可分為兩種:第一種是定式殘局 (就是有譜可依的,例如「單馬勝單士」、「單車不勝馬雙仕單缺相」等),第二種為實戰殘局(就是無譜可從的),例如「馬炮雙兵仕相全對雙炮雙卒士象全」。

定式殘局可分為兵類 (單兵、雙兵、三兵)、單馬類、馬兵類 (馬單兵、馬雙兵)、雙馬類、單炮類、炮兵類 (炮單兵、炮雙兵)、雙炮類、馬炮類、馬炮兵類 (馬炮單兵、馬炮雙兵)、單車類、車兵類 (車單兵、車雙兵)、車馬類、車馬兵類、車炮類、車炮兵類、雙車類。

棋譜是一盤棋局發展的流程紀錄,多是古今中外的對局,或者是某人排擬的棋局。目前這些棋譜都會刊輯成書供人閱讀。由古至今,出現過不少的象棋棋譜。不過比較出名的,多數是古代流傳下來的棋譜,例如《橘中秘》和《梅花譜》等等,而且大多是手抄,很少有刻印的版本,到了近數十年才大量出版成書。網路興起後,也有以電子棋譜形態存放在網際網路供人閱讀。

另外很多象棋大師、著者都撰寫過很多棋譜研究不同的開局、中局、殘局。胡榮華著的《反宮馬專集》和楊官璘著的《弈林精華》、《弈林新編》便是好例子。

主要象棋古譜:

最早全局譜:《金鵬十八變》(宋。已失)

最早殘局譜:《夢入神機》(明。已失)

最早普及譜:《適情雅趣》(明。全局收《金鵬十八變》,殘局收《夢入神機》,最有名為順炮「棄馬十三着」)

別出棋譜一:《自出洞來無敵手》(明。全局)

別出棋譜二:《梅花泉》(明。全局,有疊炮、讓炮、讓車)

當頭炮名譜:《橘中秘》(晚明。有全局及殘局,依《金鵬十八變》改良)

屏風馬名譜:王著《梅花譜》(清。屏風馬對中炮巡河車,卒7進1不及《梅花泉》炮2退1)

過渡殘局譜:《轁略元機》(清。從殘局過渡到排局)

四大排局譜:

《百局象棋譜》(清。最普及,有齊「七星聚會」、「野馬操田」、「蚯蚓降龍」、「千里獨行」四大排局)

《心武殘篇》(清乾嘉。以和為主,最早涉棋規)

《竹香斋》象戲譜(清乾嘉。篇幅最龐大)

《淵深海闊》(清。1933才被發現)

晚近全局譜:《反梅花譜》(晚清。滿族巴吉人著) 琉球象棋

(沖繩語:象棋 )实与象棋无异,而与日本将棋 相差甚远。

觀棋不語真君子,举棋不悔(起手無回)大丈夫:希望觀眾不要出言指導,棋手不要悔棋。

會下的當車,不會下的當兵:形容有識人之明者,方能找到人才。

鬥棋勿鬨,後果自負:說明觀眾出言指導,如果一方因此輸棋,則該觀眾必會遭到報復。

馬入中宮,非死即傷:形容處境危險。閩南話中亦有類似歇後語,若馬踩入宮,沒死嘛帶傷。

過河卒子,有進無退:形容已無退路,騎虎難下。

只會喫卒,不會喊將:比喻捨本逐末。

卒子過河可橫行:比喻事物雖小,卻有大作用。中國大陆则有“小卒过河顶大车 ”、“卒子過河當車使 ”的说法。

黑卒講作紅帥:比喻顛倒是非。

事急馬行田:比喻事態緊急,便宜行事,不照正常規矩。

馬前塞卒子,蹩腳:指物品的品质不良,或人的才能低劣。

楚河汉界:比喻壁壘分明。

王不見王:原本指飛將 規則,後指不分高下的兩人,互不相容,不願相見。

放馬後炮:比喻事後諸葛。

飛象過河:比喻急功近利,不按常規。

將軍抽車:比喻藉由攻擊對方要害以謀取重要利益。

棄車保帥:比喻放棄重要利益以保全大局。

当局者迷,旁观者清

一招不慎,满盘皆输

棋品如人品:個人的性格優點及缺點常常在下棋的過程也會反映出來

象棋上的老将:比喻死也不敢出那个框框/出不了格

军棋比赛:比喻纸上谈兵

小卒过河:形容一步一步往前拱

看棋只看车马炮:形容不识相

炮打老帅:将军

下棋丢了帅:比喻输定了

重炮将——无子垫

马回头——不如驴

一盘象棋下三天——棋逢对手

豆腐板上下象棋——无路可走

围棋盘里摆象棋——不对路数(不识谱)

棋盘上的士象——不离将

枯木刻象棋子儿(又作唐槐木做象棋)——老兵老将

象棋的士子——专走斜路:諧音,专走邪路

赵匡胤下象棋——输打赢要

象棋之车——横冲直闯

军棋盘里下暗棋——对不上格

象棋盘上打仗——没船也要过河

象棋子走在线路上——格格不入

马后炮——事后诸葛亮

^ 也作“士 ”

^ 也作“馬 ”

^ 也作“車 ”

^ 也作“炮 ”或“包 ”

^ 例如9路的車向前一步,表示為車9進1;2路的炮往5路平移,表示為炮二平五

^ 3路的象往5路前進,表示為象3進5;7路的傌往6路退後,表示為傌七退六

^ 開場7路兵前進一步,可表示為兵七進

Lau, H. T. Chinese Chess. Tuttle Publishing . 1985. ISBN 0-8048-3508-X Leventhal, Dennis A. The Chess of China (页面存档备份 ,存于互联网档案馆 )

Li, David H. First Syllabus on Xiangqi: Chinese Chess 1 . Premier Publishing, Bethesda, Maryland, 1996. ISBN 978-0-9637852-5-1 .Li, David H. The Genealogy of Chess . Premier Publishing, Bethesda, Maryland, 1998. ISBN 978-0-9637852-2-0 .

Li, David H. Xiangqi Syllabus on Cannon: Chinese Chess 2 . Premier Publishing, Bethesda, Maryland, 1998. ISBN 978-0-9637852-7-5 .

Li, David H. Xiangqi Syllabus on Elephant: Chinese Chess 3 . Premier Publishing, Bethesda, Maryland, 2000. ISBN 978-0-9637852-0-6 .

Li, David H. Xiangqi Syllabus on Pawn: Chinese Chess 4 . Premier Publishing, Bethesda, Maryland, 2002. ISBN 978-0-9711690-1-2 .

Li, David H. Xiangqi Syllabus on Horse: Chinese Chess 5 . Premier Publishing, Bethesda, Maryland, 2004. ISBN 978-0-9711690-2-9 .

Sloan, Sam . Chinese Chess for Beginners . Ishi Press International, San Rafael, Tokyo, 1989. ISBN 978-0-923891-11-4 .Wilkes, Charles Fred. A Manual of Chinese Chess . 1952.

Lo, Andrew; Wang, Tzi-Cheng. "'The Earthworms Tame the Dragon': The Game of Xiangqi" in Asian Games, The Art of Contest , edited by Asia Society, 2004. (a serious and updated reading about Xiangqi history)