|

電子世界爭霸戰

《電子世界爭霸戰》(英語:Tron)是一部1982年美國科幻動作冒險片,由史蒂芬·李斯柏格自編自導,並與邦妮·麥克伯德共同創作故事。劇情敘述由傑夫·布里吉飾演的電腦軟體工程師凱文·費林(Kevin Flynn)意外被吸進了電子世界當中,並在試圖從中央控制程式的手中逃走的同時,還得將其程式摧毀。除了布里吉外,其他演員包括布魯斯·巴克林納、大衛·華納、辛蒂·摩根和巴納德·休斯。 《電子世界爭霸戰》的發展始於1976年,李斯柏格對當時的電子遊戲《乓》很感興趣,便和製片人唐納·庫納許成立了一間動畫工作室,並打算推出動畫電影《電子世界爭霸戰》。為了達到宣傳效果,李斯柏格和他的團隊製作了一支以「創(Tron)」為主角的30秒動畫短片。最終,李斯柏格決定改以在實拍元素的真人電影中加入背光和電腦動畫來呈現。李斯柏格和庫納許帶著其故事概念開始尋覓資助商,但被許多間製片公司所拒絕,直到華特迪士尼才願意投資和發行該片。在片中,有許多畫面是以手繪動畫結合電腦動畫及實拍所呈現,其中手繪動畫大多是由臺灣的宏廣公司所完成[4]。 該片由華特迪士尼製片公司和Lisberger-Kushner Productions製作,並由博偉電影發行定於1982年7月9日美國上映。《電子世界爭霸戰》以1700萬美元的預算賺進了3300萬美元的成功票房,並獲得了影評界的普遍好評;大多讚賞具開創的視覺效果和演出,但在當時有評價認為其敘事手法不連貫。《電子世界爭霸戰》在第55屆奧斯卡金像獎上入圍了最佳服裝設計和最佳音效,並因「電腦成像動畫的首次使用」而使李斯柏格獲得了金氏世界紀錄大獎。隨著時間的推進,《電子世界爭霸戰》成為了一部邪典電影,並推出一系列的衍生作品,其中包括了多款電子遊戲、漫畫和電視動畫[5]。相隔28年,迪士尼於2010年推出了續集《創:光速戰記》,由約瑟夫·柯金斯基執導、李斯柏格監製,而布里吉與巴克林納則再次回歸出演各自的角色。 劇情凱文·費林以前是一名由電腦公司ENCOM所雇用的頂級軟體工程師,當他在電子遊樂場中控制一組遊戲程式並試圖入侵ENCOM的大型電腦系統中時,反被對方的「中央控制程式(Master Control Program,簡稱MCP)」[4]察覺並阻止。在ENCOM內部,程式設計師艾倫·布萊德利和他的工程師女友蘿拉·巴恩斯博士發現中央控制程式已經封鎖了他們對連線目標的訪問;為此,艾倫前去向高級執行副總裁艾德·迪林傑理論,迪林傑聲稱這是為了防止外來駭客攻擊所做的安全措施。艾倫離開後,迪林傑卻發現中央控制程式已成長為強大的虛擬智能並非法挪用個人、企業和政府的計劃來提高自身能力,並威脅迪林傑如果不聽從它的指示,便會公開他剽竊費林的遊戲之相關訊息。 蘿拉推測那名駭客就是費林,便隨艾倫到對方的電子遊樂場中警告他。費林表示,他一直在試圖找出證據,以證明迪林傑的剽竊行為,該行為就是讓迪林傑能在公司中出人頭地的主因。艾倫提議,如果依靠自己開發的「創(Tron)」計劃便能成功,創是一項能與中央控制程式對抗的自治安全防衛系統;只要費林能讓創的終端對外進行聯繫,便能獲取他所需的訊息。之後,三人在夜裡潛入ENCOM中執行計劃。當費林連上電腦並試圖入侵時,中央控制程式使用了一種實驗性質的雷射將費林數位化並下載到名為「網格(Grid)」的ENCOM大型電子世界中。在該世界中,所有由人類「用戶」(程式設計師)編寫的程式是以人形生物體的模樣所呈現。 費林遭一群士兵抓走後得知,中央控制程式和其副手薩克統治著這個電子世界,且強制要他們抓來的程式放棄對用戶的信仰。中央控制程式還迫使這些程式進行致命性的遊戲,而費林則在第一場的接球遊戲中勝出。費林在牢中認識了其他被抓的程式——拉姆和創,且三人在光速機車比賽中共同合作並趁機逃離主機,使他們和薩克勢力的人馬展開追逐。在中途,費林和拉姆因敵方的戰車攻擊而與創分離。在試圖幫助受傷的拉姆時,費林發現自己能透過身為設計師的身份來操縱網格中的某些部份。拉姆發現了費林的「用戶」身份後,鼓勵費林找到創並救出他,拉姆在說話完後死去。費林開始運用自己的新力量重建了一架敵方戰機,並還偽裝成薩克的一名士兵(紅色紋路的外貌)。 創發現了富有同情心的敵方人員兼舊識尤莉,並在她和看守者杜蒙的幫助下,使創得以在I/O塔中利用身份磁盤接收來自艾倫的訊息,以摧毀中央控制程式。在費林和創、尤莉相聚後,三人登上了一艘被劫持的太陽帆船,以通往中央控制程式的核心。但在途中,薩克的指揮艦摧毀了該船並抓捕了費林和尤莉,且似乎已殺死了創。薩克和抵達中央控制程式的核心後,開始讓指揮艦逐漸解體,但運用自身力量逃脫的費林則再次操縱電網以維持住指揮艦的架構。在中央控制程式開始試圖吸收杜蒙等程式們的力量時,倖存下來的創與薩克展開交戰並重創了對方,促使中央控制程式賜給薩克重生並變得巨大的力量。當意識到自己操縱電網的能力可能讓中央控制程式露出開口時,費林躍入中央控制程式的光子身體中,讓它分散了注意力;創則藉此將磁盤射向中央控制程式身體的開口間隙中,消滅中央控制程式和薩克,結束中央控制程式對電子世界的控制,並允許被捕獲的程式們再次與用戶進行通訊。 中央控制程式被毀滅後,弗林在現實世界中重現。而創在電子世界中的勝利已釋放了電腦停滯的所有目標訪問,而附近的印表機也印出了迪林傑剽竊自己作品的證據。在第二天早晨,迪林傑進入他的辦公室時,發現中央控制程式已停止運作,並看見自己的剽竊證據也已被揭露。為此,費林在後來獲升為ENCOM的執行長,並由艾倫和蘿拉開心地迎接。 演員除了在現實世界中的角色外,演員們也會身兼飾演在電子世界中的角色(長相相同)。此外,大衛·華納和巴納德·休斯在片中也都以未掛名的身份為中央控制程式配音[6]。

製作發展「你知道的,每個人都在70年代做背光動畫。那是個迪斯可的外觀,我們想,如果我們這個角色有著霓虹燈線,那是我們的創戰士——電子創。而實際的情況是,我看到了《乓》 ,且我說,好,那是他的舞台。同時,我對早期階段的電腦動畫很感興趣。我在波士頓的麻省理工學院進入了這個領域,當我進入該領域時,我遇到了一群參與其中的程式設計師。他們真的啟發了我,他們相信這個嶄新領域。」 ——史蒂芬·李斯柏格[7]《電子世界爭霸戰》的發展始於1976年,動畫師史蒂芬·李斯柏格到一家名為MAGI的電腦公司觀看樣片,並第一次看見了電子遊戲《乓》[8]。李斯柏格立刻對該遊戲產生著迷,並想製作一部將電腦及遊戲結合的電影。李斯柏格表示,「我意識到這些技術非常適合將電子遊戲和電腦的視覺效果帶入大銀幕中,而那一刻這整個概念在我腦海中閃現。」[9][10] 李斯柏格起初製作了一部以「創」一角為主的30秒動畫短片,用於宣傳他的工作室Lisberger Studios和一系列各式的搖滾電台[11]。該具有背光的賽璐珞動畫(手繪動畫)將創描繪成成一名全身閃爍著黃光的角色;李斯柏格原本打算將長片版的《電子世界爭霸戰》中所有的英雄角色都以黃色光來表示,但後來在成品中則改成了藍色。原型的創蓄有鬍子,外型與1978年電視劇《星際大爭霸》中的賽隆人相似。此外,創擁有兩張「爆破式磁片」[12][13]。他想製作一部向世人推廣此概念的電影,而和商業合作夥伴唐納·庫納許於1977年搬到了西海岸,並成立了一間動畫工作室來開發《電子世界爭霸戰》[9]。他們藉由90分鐘的電視動畫電影《動物奧運會》(1980年)的利潤來製作動畫電影《電子世界爭霸戰》的分鏡[8]。 有意見認為該片是一部以真人實景來拍攝的動畫電影[10],其他的部份涉及電腦生成的視覺效果和背光動畫的結合。李斯柏格計劃透過接觸幾間獨立電腦公司來為電影籌資,最後並未成功。但之後,有一間名為Information International, Inc.接受了此概念[9]。他會見了代表李察·泰勒(Richard Taylor),便開始討論使用帶有背光動畫的實景攝影,以便它可以與電腦動畫相結合。此時,李斯柏格已編寫了劇本,並完成了測試用的動畫分鏡[9]。他花了大約30萬美元開發《電子世界爭霸戰》,並在獲得支持之前就獲得了400萬至500萬美元的私人支持。李斯柏格和庫納許將他們的分鏡和電腦成像的電影樣本找上了華納兄弟、米高梅及哥倫比亞影業,但沒有一家發行公司願意投資而使李斯柏格感到失望[8]。 1980年,他們決定將這份想法帶到華特迪士尼影業集團,迪士尼在當時有興趣製作大膽題材的作品[9]。但迪士尼高層對於給予新人導演及製片人1000萬至1200萬美元的資金而感到疑慮,且這些技術在當時從未有人嘗試過。迪士尼同意投資一部測試用的影片,當中含有電影中的飛盤投擲比賽的原型,但是較粗糙的版本。這是一個將真人電影與背光動畫和電腦生成的視覺效果作結合的機會。這給迪士尼的高層留下了深刻的印象,並同意投資這部片。隨後,劇本和分鏡重新編寫[9]。當時,迪士尼很少聘請外人為他們製作電影,而庫納許發現他和他的團隊受到的熱情並不夠熱烈,因「惹到了命脈——華特迪士尼動畫工作室,他們將我們視為外部的細菌。我們試圖招募幾名迪士尼的動畫師,但沒有人來。迪士尼是個封閉的組織。」[14][15] 拍攝和後期製作為了《電子世界爭霸戰》中的電腦動畫,迪士尼找上了當年四大電腦公司:位於加利福尼亞州卡爾弗城並擁有Super Foonly F-1(持有最快速的PDP-10)的Information International, Inc.、加利福尼亞州艾姆斯佛德的MAGI、加利福尼亞州的Robert Abel and Associates,以及紐約市的Digital Effects。動畫師比爾·科瓦克斯在為Robert Abel工作期間也參與《電子世界爭霸戰》的製作,並之後開始創立了電腦圖形公司Wavefront Technologies[9]。 《電子世界爭霸戰》是首批廣泛使用電腦成像的電影之一,雖然這種動畫技術只用了15到20分鐘,但它獲業界譽為是一個里程碑[16],主要用於數位的「地形」、場景的圖像或包括光速機車、坦克和船隻等載具。因為當時還不存在完全將電腦動畫和實拍結合的技術,所以這些片段中還穿插著額外拍攝的角色。該片使用的電腦僅有2MB的記憶體,且儲存空間也不超過330MB。這使製作組只好忽略背景的細節,並在一定的距離時,他們會使用一個混合黑色的程式來忽略其過程,這個過程稱作「深度指示(depth cueing)」。該片的電腦特效監督李察·泰勒表示:「如果有疑問,請把它弄黑!」——這成為了他們的座右銘[17]。 片中大部份的場景、背景和視覺效果都是使用更傳統的技術及稱為「背光動畫」的獨特過程所製作而成。在這個過程中,電子世界中的真人電影場景是以黑白相間的形式在一個全黑的布景上拍攝,之後再利用高對比度的大片幅柯達硬調片(Kodalith)攝影及轉描機技術著色,使它們有著「工藝性」的外觀[14]。這種工藝具有多層高對比度、大片幅正片和負片,需要大量的單張膠片和比傳統動畫來更大量的工作量。柯達硬調片是專門為柯達製作大型電影的材料,並放入編號框中,以便每批電影都可以按製造順序來取出使用,以獲得的圖像一致[13]。但這並不是電影製作人所能理解的,因電影的速度在每批次間產生變化,所以使得片中的發光輪廓和電路紋偶爾會有閃爍的情形。原因發現後,因按順序使用了批次排放,使它不再是一個問題,而閃爍的部份則是使用音效來表示電子世界中發生的故障情形[18]。之後,李斯柏格在2011年重新發行的藍光碟中對這些閃爍和聲音進行了數位校正。由於其難度和成本,該背光動畫的過程在續集《創:光速戰記》(2010年)中則不再使用[13]。 《Byte》寫道:「雖然這部片非常符合史蒂芬·李斯柏格的願景之個人表達,但[它]肯定是一個團體的努力。」[19]超過569人參與了後期製作的工作,其中包括了200名動畫掃圖員和手繪人員,其中85人來自臺灣的宏廣公司[4]。此外,在最後的製作人員名單中,臺灣人員的名字都是用中文表示,這在英語系的電影中較為罕見[14]。 《電子世界爭霸戰》曾在勞倫斯利佛摩國家實驗室取景拍攝[20]。其中,ENCOM的雷射區域一場景是取自實驗室中的希瓦雷射區。艾倫、蘿拉和費林用來到達艾倫辦公室的樓梯是位於451號大樓附近主要機房入口處的樓梯,而小房間的場景在實驗室的另一個房間裡所拍攝。當時,《電子世界爭霸戰》是唯一在該實驗室拍片的電影[20]。 設計 由於片中有著許多特效,使迪士尼於1981年決定用65毫米超級潘那維申來拍《電子世界爭霸戰》全片[註 1][21]。片中,電子世界的外貌共由三名設計師所創作[9]。法國漫畫藝術家尚·吉羅為該片的主要設計兼服裝設計師。大多數的載具設計(如敵方的戰艦、光速機車、坦克及太陽帆船)都是由工業設計師席德·米德所創作。而片中的整體環境則由插畫家彼得·洛伊德負責設計[9]。但這些工作經常重疊,如吉羅也參與了太陽帆船的設計,米德也設計了地形和電影的標誌。「程式」們的角色設計靈感則來自Lisberger Studios製作的短片中,會發光的戰士所拋擲出的兩片飛盤[9]。 最初的劇本要求將「好人」的程式以黃色表達,而「惡人」則使用藍色。在製作過程中,該著色方案變為藍色是好人,而紅色是惡人;但除此之外的場景仍使用原始的顏色,如駕駛坦克的庫魯擁有黃色的電路紋,且所有薩克的坦克指揮官都是藍色的(但在某些場景中則是綠色)。此外,光速機車則將駕駛顯示成黃色(費林)、橙色(創)、紅色(拉姆),而薩克方的駕駛是藍色;庫魯的坦克是紅色,忠於薩克的坦克則是藍色[13]。 音樂《電子世界爭霸戰》的配樂由電子音樂作曲家溫蒂·卡洛斯所負責譜寫,憑藉她的專輯《時髦的巴赫》以及為許多電影作曲而聞名。該配樂是卡洛斯她的搭檔安妮瑪莉·富蘭克林(Annemarie Franklin)間的第一次合作[22],且當中還使用了一台穆格合成器和克魯瑪的GDS數位合成器(複合式的加法和調頻合成器),而非電子樂的部份則由倫敦愛樂樂團所負責;倫敦愛樂樂團是迪士尼因擔心卡洛斯可能無法按時完成作曲而堅持聘用。在英國樂團超級流浪漢退出劇組後,美國樂團旅程為該配樂提供了另外兩首歌曲(〈1990's Theme〉和〈Only Solutions〉)。該配樂於1982年7月9日與電影同步發行[23]。迪士尼唱片公司於1982年發行了一張包含以對白、音樂和音效為主題的密紋唱片專輯[24]。 發行《電子世界爭霸戰》由博偉電影發行定於1982年7月9日美國上映[2]。作為迪士尼頻道推出首日的節目之一,1983年4月18日晚間七點(東部時間)在電視上首度播出[25]。 家庭媒體《電子世界爭霸戰》最初於1983年以VHS、Betamax、鐳射影碟和CED的格式發行。與大多數1980年代發行的影片一樣,該片被裁切為4:3全景和掃描格式。《電子世界爭霸戰》曾於1990年代間多次重新發行,其中最著名的是「存檔版館藏」的鐳射影碟套裝,該片首次以其最初的寬屏2.20:1格式發行[26]。 該片在1998年5月19日首度推出了DVD版本。這版DVD使用了和存檔版館藏的鐳射影碟套裝中相同的非變形影片傳輸,且並未包含鐳射影碟中任何的特別收錄[27]。2002年1月15日,《電子世界爭霸戰》推出了含有雙碟DVD形式的20週年珍藏版套裝。該套裝的特色是含有新THX的變形影片傳輸,且還收錄了存檔版館藏鐳射影碟中所有的特別收錄,以及90分鐘的紀錄片《The Making of 'Tron'》[28][29]。 為了配合續集《創:光速戰記》家庭媒體的發行,《電子世界爭霸戰》由華特迪士尼影視家庭娛樂再次發行了特別版DVD,並於2011年4月5日首次推出藍光光碟,且還加上了副標題「原版經典(The Original Classic)」來和續集作區隔[30]。《電子世界爭霸戰》還推出了包含《創:光速戰記》3D版的五碟藍光套裝,並於2011年6月27日在英國重新推出了藍光碟和DVD[30]。 反響評價《電子世界爭霸戰》所獲得的評價以正面居多。該片在爛番茄上根據51篇評論,持有70%的新鮮度,平均得分6.4/10;該網站共識:「《電子世界爭霸戰》雖然沒像技術上來得強大,但它是一部原創且令人驚豔的科幻片,象徵著電腦動畫史上具有里程碑意義的作品。」[31]而在Metacritic上根據13篇評論則獲得了58分,這象徵著「好壞平均參雜的評價」[32]。 《芝加哥太陽報》的羅傑·伊伯特給了該片4星的滿分,並評論該片為「華特迪士尼一部令人眼花繚亂的電影,其中電腦已用來讓自己變得浪漫而富有魅力。這項技術性的聲光秀不僅令人感到震撼,而且還聰明、時尚又有趣。」[33]但在他的評論接近尾聲時,以肯定的語氣表示:「這幾乎是一部完全的技術性電影。雖然它充滿了迷人(布里吉、辛蒂·摩根)或者陰險(華納)的演員,但它並不是一部關於人性的電影。就像《星際大戰》和《帝國大反擊》一樣,但更重要的是,該片是一台使我們炫目和喜悅的機器。」[33]此外,伊伯特以放映《電子世界爭霸戰》來為首屆俯視影展作結[34]。 《InfoWorld》的黛博拉·懷斯(Deborah Wise)對該片留有深刻的印象,她表示:「很難相信這些角色在黑暗的舞台上表演……我們看到人物投擲發光的飛盤、在電子遊戲網格上駕駛著光速機車、玩一種危險版本的壁網球,並在街機遊戲類型的迷宮中調控眾多螢光坦克。這很令人興奮、很有趣,這就是電子遊戲粉絲和任何具有冒險精神的人都會喜歡的——雖然劇情薄弱。」[35] 反之,《綜藝》並不喜歡該片,並在評論中寫道:「《電子世界爭霸戰》充滿著視覺饗宴,但在故事及觀眾參與方面並沒有達到標準。編導史蒂芬·李斯柏格已充分地組織了一支龐大的技術人員來傳遞炫目的力量,但即使是小孩(和電腦遊戲愛好者)也很難搞懂狀況。」[36]《紐約時報》的珍妮特·馬斯林批評了片中的視覺效果:「它們響亮、明亮且空虛,而這都是該片所提供的。」[37]《華盛頓郵報》的蓋瑞·阿諾(Gary Arnold)表示;「不連貫排序的迷人就像電腦動畫劇集一樣,並未有戲劇性的建構。但它們仍然是種雜亂的抽象奇觀。」[38] 票房《電子世界爭霸戰》於北美首週末從1091間戲院中賺進了400萬美元,平均每間獲得4364美元。該片在北美的總票房達3300萬美元(上映共七週)[3],相對於預算的1700萬美元來說令迪士尼感到失望[39][10]。 獎項在該片上映的那一年,美國電影學院拒絕讓《電子世界爭霸戰》入圍奧斯卡金像獎,正如導演史蒂芬·李斯柏格所言:「學院認為我們透過使用電腦來騙人。」[40]雖然該片最後確實沒有得獎,但仍入圍了最佳服裝設計和奥斯卡最佳音响效果奖(迈克尔·明克勒、鲍勃·明克勒、李·明克勒和詹姆斯·拉鲁)兩項大獎[41]。此外,因作為「電腦成像動畫的首次使用」而使李斯柏格獲得了金氏世界紀錄大獎[42]。

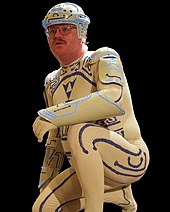

後世影響1997年,肯·珀林的電腦公司MAGI因在《電子世界爭霸戰》當中發明了Perlin噪聲,而獲得了奧斯卡技術成就獎[44]。 有意見認為《電子世界爭霸戰》是一部激勵許多人的開創性電影。皮克斯和迪士尼動畫部門的首席創意官约翰·拉塞特表示,《電子世界爭霸戰》讓自己看見了利用電腦動畫來製作動畫電影的潛力:「沒有《電子世界爭霸戰》,就沒有《玩具總動員》。」[45][46] 對《電子世界爭霸戰》有著強烈迷戀的法國電子音樂團體傻瓜龐克得以在續集《創:光速戰記》中創作配樂[47]。此外,在街頭霸王歌曲《快樂企業》的MV中,能看見樂隊的虛構鼓手洛胖(Russel Hobbs)戴著ENCOM的帽子[48]。  身為《電子世界爭霸戰》粉絲的程式設計師傑·梅納德因電影的啟發而自行製作了一套和片中「程式」人物相似的電致發光服裝,並為此在網上獲得了知名度及「Tron Guy」的外號。2010年,他因身穿其發光裝,而被禁止在他當地(明尼蘇達州費爾蒙特)的電影院觀看《創:光速戰記》,而他則認為這是因為自己的傑作「太分散注意力」[49]。 2008年,美國電影學會將該片入圍其十大科幻片名單中[50]。隨著時間的推進,《電子世界爭霸戰》獲得了邪典電影的地位[51][52],並在《波士頓環球報》於2010年評選的「前20部邪典電影」中名列第13位[53]。 衍生作書籍《電子世界爭霸戰》的小說化於1982年發售,由美國科幻小說家布萊恩·達利所撰寫。該書中還包括了來自電影的八頁彩色照片[54]。此外,在同一年,迪士尼高級職員麥可·伯尼佛爾(Michael Bonifer)撰寫了一本名為《電子世界爭霸戰的藝術設計》(The Art of Tron)的書,主要描述《電子世界爭霸戰》的前期製作和後期製作方面之細節[55][56]。一部關於製作《電子世界爭霸戰》的非小說書籍《電子世界爭霸戰的製作歷程:究竟電子世界爭霸戰是如何深遠影響特效界和迪士尼》(The Making of Tron: How Tron Changed Visual Effects and Disney Forever)由威廉·卡洛伊(William Kallay)所撰寫並於2011年出版[57]。 電視動畫電視動畫《創:崛起》的故事背景設定於《電子世界爭霸戰》和《創:光速戰記》(2010年)之間。其劇情描述年輕的程式貝克(Beck)的任務是推翻電子世界的領導者庫魯及同夥特斯勒將軍(General Tesler),以解救出他的家人和朋友。為了迎接挑戰,貝克接受了網格史上最偉大的戰士——創的訓練,並獲創看好能成為網格的新守護者及與邪惡勢力對抗的戰士[58][59]。該劇於2012年5月18日首播,2013年1月28日結束,共一季(19集)[60]。 續集2005年1月12日,迪士尼宣布已聘請編劇布萊恩·庫格曼和李·史丹費(Lee Sternthal)來撰寫《電子世界爭霸戰》續集的劇本[61]。2008年,導演約瑟夫·柯金斯基正在會談執導該續集,且將是1982年電影的「下一章」;在當年的聖地牙哥動漫展上,官方對外釋出了與Lisberger聯合製作的前導預告片[62]。主要拍攝2009年4月在加拿大卑詩省的溫哥華開始進行[63]。2009年的聖地牙哥動漫展上,該片的標題定為《創:光速戰記》[64][65]。2010年,第二支預告片發表了《創:光速戰記》的標誌並與《魔境夢遊》共同以3D的版本發行。而第三支預告片則於2010年7月22日的聖地牙哥動漫展上首度釋出。2009年9月10日至13日舉行的迪士尼D23展覽會上,除了釋出全新的預告片外,劇組還展出了拍攝用的電子光環和其他道具。《創:光速戰記》2010年12月17日美國上映[52],配樂曲目由傻瓜龐克負責編構[66]。 《電子世界爭霸戰》的第二部續集在《創:光速戰記》發行後的多年來,開發歷程斷斷續續。直到2023年6月,迪士尼聘請喬奇姆·羅寧執導,傑瑞德·雷托和伊凡·彼得斯主演,電影名為《創:戰神》;同年8月展開拍攝。[67][68] 備註

參考資料

外部連結

Information related to 電子世界爭霸戰 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||