|

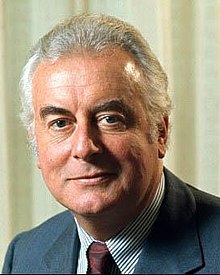

高夫·惠特蘭

愛德華·高夫·惠特蘭,AC,QC(英語:Edward Gough Whitlam,1916年7月11日—2014年10月21日[1]),澳大利亞新南威爾斯州韦里瓦選區的工黨(ALP)籍政治家,第21任澳大利亞總理。惠特蘭本人根據傳統用法,使用的名字是高夫·惠特蘭(Gough Whitlam;发音为/ˈɡɒf/ 音同goff)。 1952年高夫·惠特蘭首次當選新州籍的下議員;1960年當選為工黨副黨魁;1967年成為反對黨工党的領袖。 1969年國會改選的結果席次不足以組閣。1972年,在當時的右翼執政聯盟連續主政23年之後,惠特蘭終於率領工黨取得了組閣權;1974年在提前的國會改選中,工黨再次取得組閣權。1975年,澳大利亞總督约翰·克尔在國會有重大爭端之際,未循例事先徵詢總理方面的意見,僅在召見後即解除惠特蘭的總理職務,後世稱此「澳大利亞憲政危機」;他成為有史以來第一位被總督所解職的澳大利亞總理。 儘管惠特蘭當政的時間不長,但後世認為他擔任總理期間建樹頗多。時至今日,許多政策和方針皆於當代成形,並且持續發揮著行政效益。其中最著名的是健康保險政策。此外惠特蘭有如總統般的施政風格、所追求的社會福利改革,以及國會改選失利等仍然使人們表以同情和討論。惠特蘭是澳大利亚共和運動的支持者。 家庭 惠特蘭生於維多利亞州墨爾本的基尤,其父弗莱德·惠特拉姆在联邦政府担任公职,任职于政府的法律顾问部门,官至聯邦民事檢察專員(Commonwealth Crown Solicitor,1936年至1949年)。老惠特拉姆的工作,特别是在民事檢察專員任上,很多与争取人权有关,这对其子的政治理念起到深远影响。同时,作为联邦政府的最高法律顾问之一,老惠特拉姆经常要和政府最高层打交道,也影响了其子立志从政。惠特蘭高中畢業後,前往雪梨大學攻读文学士和法学士学位。惠特拉姆在悉尼大学的老师中包括后来任英国国防大臣的以諾·鮑威爾,但惠特拉姆不堪鮑威爾讲课枯燥乏味而选择放弃此科目。第二次世界大戰爆发后,文学士毕业继续攻读法学士的惠特拉姆投笔从戎,1939年加入预备役悉尼大学团,后加入皇家澳大利亚空军,二战期间在空軍擔任飛行員,因積功晉至空軍上尉(Flight Lieutenant)。戰後,他回到大学完成學業,於1947年获得联邦和新南威尔士大律师资格。 1942年4月22日,惠特蘭與瑪格麗特·杜威結婚(比爾·杜威之女),育有三子一女。瑪格麗特·惠特蘭以在家中與其夫「地位平等」著稱。她是一位作家,並且曾獲得游泳比賽冠軍。因此2002年惠特蘭在他們結婚60週年紀念宴會上,笑稱與其他從政者相較,他在婚姻上的耐力方面,創下記錄[2]。 惠特蘭的長子尼古拉·惠特拉姆後來成為著名的銀行家。他在擔任全国道路汽车协会(驾驶员互助协会和游说组织,同时拥有澳大利亚最大的保险公司之一)董事長時,由於努力為所代表的團體爭取利益而成為一位爭議性人物。次子东尼·惠特拉姆長年擔任聯邦議員,後來成為聯邦法庭的法官,並於1994年成為澳大利亞首都特區最高法院的法官。三子史蒂芬·惠特拉姆則是前任外交官[3]。女兒凯瑟琳·多威(英語:Catherine Dovey)[4]服務於新南威爾斯州假釋諮詢委員會[5]直至2004年。 早期从政在1947年惠特拉姆开始角逐政治选举。但是他先后两次在地方议会的选举中及一次新南威尔士州的州议会的选举中落败。直到后来在1952年的工党的韦里瓦选区议员的休伯特·拉扎里尼宣布在下次选举中不再竞选,惠特拉姆才赢得党内预选成为工党的候选人。1952年,拉扎里尼病逝,惠特拉姆在随后进行的补选中以67.5%的得票率大胜,步入联邦国会。在此后的十余年中,惠特拉姆在党内的地位不断提升,自19世纪50年代后期开始,惠特拉姆更成为一位竞争党首的有力的潜在候选人。1960年,在经过数次的大选失利后,工党选举新的领导层,惠特拉姆当选为新任工党副领袖。1966年末,工党在大选中再次一败涂地,只剩下41个席次。随后在1967年2月的党团会议上,惠特拉姆击败对手,成为新一任工党领袖。 1967-1972年:反對黨領袖 成为反对党工党领袖以后,惠特拉姆看到工党连续在大选中落败,号召进行党内的改革。但在1968年的党团会议上,他的改革受到争议,随后他宣布辞职,并要求重选党领袖。在之后的党首选举中,惠特拉姆以38:32票击败对手,继续担任党领袖。此时党内一些组织仍拒绝改革,但这却促使惠特拉姆更加决心改革。他成功降低了工会在工党内的影响力,并强调国家利益而并非地方利益。并在1969年的党会议上,惠特拉姆以他对工党的巨大影响力,在会议上通过了61项决议,包括对工党的各方面进行改革。这些改革为日后工党的胜利提供了有力保证。 而在这期间,以自由党政府发生了很多变故,总理哈罗德·霍尔特在游泳时消失,作为执政伙伴的乡村党的议员麦克尤恩担任总理。1968年,自由党选举约翰·葛瑞·戈顿为新一任的党领袖,随即,戈顿成为新总理,但不久戈顿开始受到批评。在1969年的大选中,由于在上届大选中席次过少,工党不可能一次就获得更多的席次得以组阁。但尽管如此,惠特拉姆带领工党增加了18个议席,得票率也增加了7.1%,发挥了工党最良好的状态。这虽未能使工党夺回执政权,但对总理戈顿造成了沉重的打击,并为数年后的大选胜利铺平了道路。1971年,戈顿在党内投票中被击败,威廉·麦克马洪取代戈顿成为新总理。很快在1972年初时,工党便确立起在民意调查中的优势。 不久在1972年末新一届大选选战正式拉开,惠特拉姆打出了“是时候了”的竞选口号,并作出了一系列竞选承诺。终于在大选中,工党继1969年大选后再夺取了8个席次,顺利击败自由党政府,在时隔23年后,工党终于夺回了执政权,惠特拉姆也成为了23年来首位工党成员担任这一国家的最高职务——联邦总理的人。 總理生涯 由於美國早於1972年2月,时任美国总统尼克松訪華並承认了中华人民共和国,惠特拉姆就任总理后数周内代表澳大利亚正式承认了中华人民共和国,并全面建立两国关系,这被认为对于仍在外交中被孤立的中国有很大意义,而且他也是澳大利亚首位访问中国的现任总理,因此,惠特拉姆也称作“中澳建交之父”。同时,他决定澳大利亞國防軍从越南戰爭中撤出,取消了征兵,释放逃避兵役的人。 与此同时,惠特拉姆在国内进行改革。包括给成绩合格的学生免费读大学,给单亲的家庭和无家可归的人提供福利补助,并且废除了死刑,结束了带有种族主义的白澳政策,并削弱政府新闻审查制度,任命更多女性担任政府职务,同时,惠特拉姆政府改用《前进,美丽的澳大利亚》为澳大利亚的新国歌。 但是由于惠特拉姆的工党政府尽管在众议院占有多数,但在参议院并没有多数,导致施政有阻力。于是在1974年,惠特拉姆总理决定解散参众两院,进行大选。在大选中,工党尽管在众议院丧失了1个席次,但仍然过半数,而且在参议院上有所增加,因此惠特拉姆得以连任。 在第二个任期内,惠特拉姆开始遇到困难。首当其冲的就是经济问题,尤其是在石油危机的冲击下,通货膨胀及失业问题日趋严重,甚至政府被迫寻求到海外借债。而与此同时,反对党自由党的党首斯内登被议员马尔科姆·弗雷泽挑战而下台,弗雷泽担任反对党领袖后,更开始对执政党发起更多的批评。这时惠特拉姆政府依然在不断开展各项立法等工作,但严重的是,就是反对党在参议院始终不断抵制政府提出的财政预算案,这最终使得1975年的宪政危机的爆发。 1975年憲政危機1975年澳大利亞憲政危機,总督约翰·克尔以总理无法将预算案获参议院通过为由,解散了爱德华·惠特拉姆任总理的政府,并任命时任反对党领袖弗雷泽为新一任总理,这是首次有总督使用这一象征性的权力。当时女王伊丽莎白二世决定不予干涉,理由是澳大利亚已成为独立国家,女皇在澳洲的權力已完全下放予总督,而宪政危机必须由澳大利亚自行解决。约翰·克尔的举动此后一直被争议。反对者认为法律上,按照西敏制的惯例,总督不应解散在众议院拥有多数支持的政府,一个非民选的总督不应有权解散由人民选出的政府。 再任反对党领袖在被免职后,惠特拉姆随即作出表态,他批评克尔及弗雷泽等人的行为,并呼吁支持者压制怒火并投入到下届大选的活动中。随后,工党依靠在众议院的多数,通过不信任案,企图打倒弗雷泽政府,要求总督重新任命惠特拉姆为总理,但很快弗雷泽宣布解散国会,提前大选。在选战中,惠特拉姆提出“耻辱,弗雷泽,耻辱,弗雷泽”的口号,并针对宪政危机中惠特拉姆被免职的问题展开选举活动,而工党在选战初也以此事件作为他们的一大利器,但是由于在工党执政时期,在经济上处理不力而被民众反对,于是在1975年12月13号的国会选举中,工党丧失很多议席,而自由党联盟在参众两院获得半数得以繼續執政,惠特拉姆重新成为反对党领袖。作为反对党领袖,惠特拉姆击败了数次党内有人对于他的领导权的挑战。但在1977年的大选中,工党只增加了两席,不足以取代弗雷泽重夺执政权。因此,惠特拉姆不久决定辞去党领袖,由比尔·海登接任。其後淡出政壇。 晚年 1978年7月,惠特拉姆从众议院退休。1983年,鲍勃·霍克带领工党重新执政后,惠特拉姆被任命为澳大利亚驻联合国教科文组织的大使,3年后卸任返回澳大利亚。同时,他始终没有对当年的宪政危机事件释怀,他始终没有原谅当年的总督克尔,一直批评他的宪政危机中的作为,但惠特拉姆与弗雷泽在后来和解。2008年2月,惠特拉姆更与其他前总理一起见证了总理陆克文对“被偷走的一代”的道歉。 荣誉外国勋章奖章延伸閱讀

参考文献

外部链接

Information related to 高夫·惠特蘭 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||