|

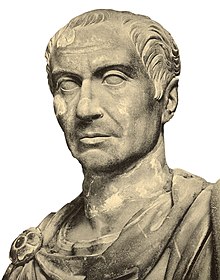

Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar Die Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar, die mit der Einführung des julianischen Kalenders im Jahr 45 v. Chr. vollzogen wurde, stellte nach der im Zuge der Zwölftafelgesetze um 450 v. Chr. beschlossenen Umstellung des römischen Kalenders von einem reinen Mondkalender auf einen gebundenen Mondkalender erneut eine tiefgreifende Änderung dar. Kernpunkt der Julianischen Reform war der Wechsel vom gebundenen Mondkalender auf einen Sonnenkalender. Nachdem die einschneidenden Maßnahmen zur Zeit Cäsars in der täglichen Praxis fast gänzlich unbeachtet geblieben waren, wurde dessen Kalender in der Folgezeit nicht nur im Römischen Reich in vollem Umfang akzeptiert, sondern später auch in anderen Reichen und Ländern übernommen. Einzelheiten der KalenderreformDie ersten Anzeichen für eine geplante Kalenderreform sind nach dem Tod von Pompeius fassbar, der als Gegenspieler Caesars nach seiner Niederlage in der Schlacht von Pharsalos nach Ägypten floh und dort (nach dem vorjulianischen Kalender) am 28. September 48 v. Chr. (706 a. u. c.[1]) im Auftrag der Vormünder des Königs Ptolemaios XIII. ermordet wurde. Caesar folgte Pompeius nach Ägypten und könnte in Alexandria im Umfeld spät-hellenistischer Gelehrter auf Verbesserungsmöglichkeiten des bisherigen römischen Kalendersystems hingewiesen worden sein. Nach seiner Rückkehr im Oktober 47 v. Chr.[2] stand als nächster wichtiger Punkt die Aussicht auf eine dritte Amtszeit als Konsul im Mittelpunkt. Da zeitgenössische Quellen für die Hintergründe der Kalenderreform im politischen Bereich vollständig fehlen, kann Caesars Motivation diesbezüglich in Verbindung mit anderen Quellen nur interpretiert werden. Die Ausarbeitung der Kalenderreform übergab Caesar einem Ausschuss, der größtenteils aus nicht-römischen Fachleuten bestand und von Sosigenes aus Alexandria geleitet wurde. Cassius Dio berichtet, dass Caesar die vierjährige Schaltregel zuvor in Alexandria kennengelernt habe.[3] Hinweise auf eine Beteiligung des von Caesar dominierten Pontifikalkollegiums liegen nicht vor. Der Senat erhielt zwar eine Benachrichtigung, nahm jedoch an der Beschlussfassung nicht teil. Die Anordnung der Kalenderreform geschah auf mündlichem Weg, wobei das zugehörige schriftliche Edikt erst nach Caesars Tod in der zweiten Hälfte des Jahres 44 v. Chr. folgte, als die Kalender-Reform schon über eineinhalb Jahre in Kraft war. Ebenfalls größtenteils mündlich sollte später die Verbreitung der Schaltregel weitergegeben werden; eine breit angelegte Verschriftlichung auf Dokumenten und Bekanntgabe in der Öffentlichkeit unterblieb.[4] Caesars neue SchaltregelIm Zentrum stand Caesars Entschluss, die Länge des Tropischen Jahres für den bürgerlichen Kalender als Maß zugrundezulegen.[5] Es wird angenommen, dass als „natürliches“ Neujahr eines Sonnenjahres der erste Neumond nach der Wintersonnenwende galt.[6] Von dort ausgehend sollte ein Normaljahr um 10 Tage verlängert werden und war dann genau so lang, wie ein ägyptisches Verwaltungsjahr. Wie zur Zeit von Pharao Ptolemaios III.[7] sollte „quarto quoque anno“ ‚in jedem vierten Jahr‘[8] im Februarius ein Zusatztag eingefügt werden. Der bisherige Schaltmonat Mensis intercalaris hingegen war dann ersatzlos zu streichen. Damit sollte die durchschnittliche Jahreslänge nun 365,25 Tage betragen. Caesars neue Tagesverteilung

Das Normaljahr des römischen Lunisolarkalenders umfasste 355 Tage. Mit der Abschaffung des Mensis Intercalaris mussten die fehlenden 10 bis 11 Tage zur Anpassung an das Sonnenjahr in die alten Strukturen eingefügt werden. Caesar musste bei der Tageverteilung die Interessen der politischen und religiösen Strömungen möglichst weitreichend berücksichtigen. Dabei ging er sehr behutsam vor. Die inneren Strukturen der alten Monate wurden ebenso wenig verändert wie die bestehenden Monate mit 31 Tagen und der 28-tägige Februarius. Um den Kultcharakter des letzten Monatstages als Abschluss nicht zu verändern, verfügte Caesar den Einschub der zusätzlichen ein oder zwei Tage nach dem vorletzten Tag, so dass sich auf der Festtagsebene nur unwesentliche Änderungen ergaben.[10] Ein erklärtes Ziel war unter anderem, die Jahrpunkte, also die Äquinoktien und Sonnenwenden weiterhin auf den jeweils achten Tag vor den Kalenden zu setzen.[11] Aus den Aufzeichnungen des Macrobius sind die von der Änderung betroffenen Tage bekannt:

– Macrobius, Saturnalien 1, 14, 7[12] Die erstmals von Johannes de Sacrobosco ohne Angabe von Quellen geäußerte Vermutung, der Monat August habe erst seit Kaiser Augustus 31 Tage (wie der Juli), während der Februar zunächst 29 bzw. 30 Tage gehabt habe, konnte aufgrund der obigen Textstelle von Macrobius und noch wesentlich älterer Textstellen widerlegt werden.[13] Die Einführung des neuen KalendersDie Reformen wurden im Jahr 708 a. u. c. beschlossen. Ein Mensis intercalaris war für dieses Jahr von den Pontifices bereits am Ende des Februarius eingefügt worden und hatte die Kalenden des Martius um 23 Tage nach hinten verschoben. Eine Kalenderkommission errechnete 67 weitere Schalttage, die dann auf zwei überlange Schaltmonate zwischen October und November verteilt wurden.[14] Das derart überlange Jahr wurde als „Verworrenes Jahr“ (lateinisch annus confusionis ultimus}) bekannt. Mit seinen 445 Tagen war es nun 90 Tage länger als ein Normaljahr von bis dahin 355 Tagen. Caesars Schaltregel wurde jedoch nach seinem Tod von der für die Schaltung zuständigen Priesterschaft in traditioneller Weise nach dem Prinzip der „Inklusivzählung“ ausgelegt.[15] Das führte dann zu einer Dreijahres-Schaltung. Dies ist vermutlich das älteste bekannte Beispiel eines Zaunpfahlfehlers. Von Macrobius ist hierzu überliefert:

– Macrobius: Saturnalien 1, 14, 13–14a.[16] Anschaulich bedeutete die Inklusivzählung, dass im Schaltjahr die Zählung des neuen Schaltjahreszyklus wieder mit eins begonnen wurde. Das vierte Jahr im Zyklus war folglich das dritte Jahr nach dem vorherigen Schaltjahr. Die Intention von Caesars Schaltregel war natürlich, dass das vierte Jahr nach dem vorherigen Schaltjahr gemeint sein musste. Diese Intention hätte eigentlich allen Beteiligten klar sein müssen. Dennoch hielt die Priesterschaft an dem traditionellen Verständnis der Schaltungs-Anweisung fest. Eine entsprechende Korrektur wurde dann von Augustus vorgenommen. Nach einem Schaltjahr im 18. Regierungsjahr (745 a. u. c., bzw. 9 v. Chr.) verfügte er in seinem 19. Regierungsjahr eine korrekte 4-jährige Schaltung unter Auslassung der Schaltung in den folgenden 12 Jahren. Seit dem darauf folgenden 31. Jahr seiner Regentschaft (5 n. Chr.) entspricht der Kalender dem unseren. Und es ist keineswegs selbstverständlich, dass unser Kalender erst ab 1582 nach gregorianischen Regeln schaltet. Dass eine weitere Anpassung des Kalenders an die Länge des Sonnenjahres erfolgen sollte, war spätestens im 2. Jahrhundert erkannt worden, möglicherweise aber bereits vor dieser Korrektur.[17] In wie weit es für das Jahr der Einführung des Kalenders (710 a. u. c.) gelungen war, die Jahrpunkte auf die dafür vorgesehenen Kalendertage fallen zu lassen, oder das erste Kalenderjahr nach der neuen Ordnung am Tag nach dem ersten Neumond nach der Wintersonnenwende zu beginnen, ist nicht gesichert, da widersprüchliche Angaben darüber überliefert sind, ob beispielsweise das Jahr 710 (45 v. Chr.) selbst ein Schaltjahr war.[8] Da das vorhergehende, „verworrene“ Jahr einen regulär eingeschalteten Mensis Intercalaris hatte, war es bereits Schaltjahr in einer vierjährigen Periode. Das Jahr 710 war das Folgejahr. Auch deshalb wird eine erste Schaltung in 710 für unwahrscheinlich gehalten. Es wird daher davon ausgegangen, dass die erste planmäßige Schaltung nach der Kalenderreform erst nach Caesars Tod (also nach dem 15. März 44 v. Chr.) erfolgte.[18] QuellenlageFür die erste Schaltung im Sinne der Kalenderreform liegen keine verfügbaren zeitgenössischen Quellen vor. Zu den wertvollsten Quellen gehört Macrobius, dessen Überlieferung für den Kalender Caesars auf Suetons Schrift de anno Romanorum fußt.[19] Sueton seinerseits lebte ein Jahrhundert vor Cassius Dio, am Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. Ihm lagen damals wohl zeitnahe Quellen vor. Als historisch „wertlos“ sind die Aussagen des Chronographen von 354 anzusehen, der seine Schlussfolgerungen mit den Zeitangaben der varronischen Ära verband und ab Beginn des julianischen Kalenders von fehlerfreien Schaltungen ausging. Die von ihm in Rückwärtsrechnung getroffene Entscheidung, dass 45 v. Chr. das erste Schaltjahr darstellte, lässt vermuten, dass die historischen Quellen von Sueton und Dio in diesem Zusammenhang bei ihm keine Berücksichtigung fanden, was seine Nichtkenntnis über die bis Augustus durchgeführten fehlerhaften Schaltungen erklären würde. Quellen

Literatur

Weblinks

Anmerkungen

Information related to Kalenderreform des Gaius Iulius Caesar |