|

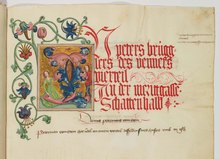

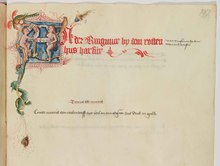

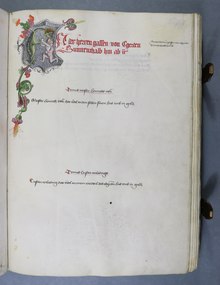

Udel (Steuer) Udel war in mittelalterlichen Städten eine Steuer für Ausburger (Stadtbürger, die nicht in der Stadt Wohnsitz hatten). Ursprünglich bezeichnete der deutschsprachige Begriff Udel (althochdeutsch uodal) den Hausbesitz als Bedingung für das städtische Bürgerrecht (Burgrecht).[1] Der Begriff erhielt sich nur in der Rechtssprache der deutschen Schweiz. Ein Verzeichnis, das sogenannte Udelbuch, diente für die Abklärung des Bürgerrechts und der Steuerpflicht. Die Ausburger mussten in der Stadt an einem Haus „Udel nehmen“, d. h. als Unterpfand ihr Bürgerrecht auf ein Haus (oder Anteil davon) übertragen und davon jährlich den Udelzins bezahlen. Dadurch genossen auch auswärts wohnende Personen und ihre Familien die Rechte von Stadtbürgern, und für die Stadt waren die Ausburger im Verteidigungsfall wichtig, so auch in Bern. Freie d. h. selbständige Städte wie die Reichsstadt Bern, konnten von ihren Bürgern Steuern erheben. Schultheiss und Rat mussten abklären, wer das Bürgerrecht besaß und wer von der Stadt besteuert werden durfte. Die seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wachsende Zahl von Einbürgerungen von Ausburgern machten eine Kontrolle nötig, um Namen und Wohnsitze der Steuerpflichtigen festzustellen. Dies geschah in der städtischen Kanzlei, wo Tellbücher (Steuerbücher) und für die Ausburger Udelbücher angelegt wurden. Diese mussten periodisch aktualisiert werden. „Vor allem die in den Udelbüchern aufgezeichneten Ausbürger-Aufnahmen dokumentieren die städtische Herrschaftsbildung auf dem Land in einer Weise, wie sie für keine andere spätmittelalterliche Stadt nördlich der Alpen überliefert ist“.[2] Geschichtliche EntwicklungIm 13. und 14. Jahrhundert entwickelten die entstehenden Städte eine starke soziale Dynamik durch die Zunahme der Bevölkerung, besonders auch durch die Zuwanderung von unfreien Dienstleuten vom Land (Stadtluft macht frei). Durch Zukauf von Territorien und Herrschaftsrechten hatten sich die Städte verschuldet und mussten ihre Finanzen sanieren. So erhob Bern von 1384 an außerordentliche Steuern. Sie betrugen je den 40. Teil (25 ‰) des Vermögens und wurden sowohl von den Stadtbewohnern, den Ausburgern sowie von den freien Bewohnern in den bernischen Landvogteien erhoben.[3] Im Spätmittelalter wohnten rund zwei Drittel der Berner Bürger nicht in der Stadt, sondern lebten als Ausburger. Sie hatten das volle Bürgerrecht, Zugang zu Rat und Ämtern, waren wehr- und hilfspflichtig und genossen den Schutz der Stadt, waren dafür udelpflichtig.[4] Udelbuch BernEin erstes Udelbuch wurde 1389 in der bernischen Kanzlei erstellt.[5] Es ist nach der Topographie der mittelalterlichen Stadt aufgebaut: nach den vier Stadtvierteln, die je von einem Venner der Handwerkszünfte der Gerber, der Metzger, der Pfister (Bäcker) und der Schmiede geleitet werden. Von Gasse zu Gasse wird Haus um Haus der Liegenschaftsbesitz auswärtiger Bürger, das sogenannte Udel, aufgelistet, darunter auch Gärten und Scheunen. Dadurch werden, neben dem Tellbuch (Steuerbuch der Einwohner), die Udelbücher zu einer wichtigen Quelle für die Erforschung der Sozialgeschichte der Ausbürger.[6] Entsprechend der Änderungen der Besitzverhältnisse im Lauf der Zeit wurde das Udelbuch immer wieder korrigiert, sodass es im 15. Jahrhundert unübersichtlich und eine Neuanfertigung beschlossen wurde. Das Udelbuch von 1466 (Staatsarchiv des Kantons Bern, B XIII 29) ist analog aufgebaut.[7] Ein Ratsbeschluss zur Erstellung eines neuen Udelbuches erfolgte vielleicht mit dem Amtsantritt von Niklaus von Diesbach (1430–1475) als Schultheiß 1465. Die Neuerstellung erforderte erhebliche Mittel, zuerst die Organisation der Datenaufnahme in allen Häusern der Stadt, dann die Bereitstellung von Pergament von über 60 Kälbern, die Lohnkosten für die Schreiber und Buchmaler während der Ausarbeitung bis zur Fertigstellung; diese ist datiert auf den 30. November 1466. Die Herstellung kann verfolgt werden anhand der nach Stadtteilen erfolgten Arbeit an den noch losen Lagen. Schreiber, Kalligraphen und Buchmaler konnten neben- und nacheinander ihre Arbeiten ausführen. Viel Platz wurde für Nachträge frei gelassen. Als Hauptschreiber kommt einer der Steuerschreiber der Kanzlei in Frage, vielleicht der Böspfennig-Schreiber Anthoni Markhuser, in Bern 1459 bis mindestens 1466 nachgewiesen.[8]   Auffallend am Udelbuch von 1466 ist die reichhaltige Buchmalerei: zu Beginn jeder Gasse leitet eine große Initiale die rot kalligraphierte Titelzeile ein. Jeder dieser 49 Anfangsbuchstaben, Deckfarbeninitialen, ist von höchster Qualität und wurde mit Ranken, mit tierischen und menschlichen Figuren, drollig und oft auffallend witzig verziert. Es lassen sich drei Kalligraphen (bezeichnet als A, B und C) unterscheiden, wobei Kalligraph A der sich nennende Buchmaler „Johannes“ sein könnte, Kalligraph B der sich nennende Buchmaler „Estermann“; Herkunftsort dieser sonst nicht bekannten Buch- und Helgenmaler könnte Basel sein.[9] Inhaltlich fällt auf, dass im topographischen Teil meist Udel an ganzen Häusern eingetragen ist. Am Schluss des Bandes wurde ein alphabetischer Teil angefügt, welcher Teilbesitz an Häusern durch Ausbürger nach Vornamen (Taufnamen) auflistet. Diese Aufteilung nach sozialem Stand bildet ab, dass sich die regierungsfähige Schicht zunehmend abschließt: bereits 1461 war festgelegt worden, dass in den Rat der 200 nur wählbar sei, wer seit mindestens 5 Jahren ansässig sei und ein ganzes Haus in der Stadt besitze; vorher hatte ein Hausanteil und ein Jahr Aufenthalt in der Stadt genügt. Im Hauptteil als Prunkstück wurden kaum Nachträge eingearbeitet. Hingegen wurden im Verzeichnis der Udelanteile laufend Änderungen und Nachträge bis ins 16. Jahrhundert eingetragen, so dass von den insgesamt 2370 genannten Personen 85 Prozent in den alphabetischen Listen im Anhang stehen.[10] ThunAus der Stadt Thun, am Eingang zum Berner Oberland, sind zwei Udelbücher überliefert, das erste beginnend im Jahr 1358, das zweite beginnend im Jahr 1489. Sie sind aufbewahrt im Burgerarchiv Thun (Rathausplatz 4, CH-3600 Thun).[11] AndereIn anderen Städten wurden Udelverzeichnisse in den Bürgerbüchern der Kanzlei angelegt, so zum Beispiel in Freiburg i. Üe. im Bürgerbuch 1 (Jahre 1341–1416)[12] und im großen Bürgerbuch (Jahre 1416–1769),[13] die im Staatsarchiv des Kantons Freiburg aufbewahrt sind.[14] Literatur

Einzelnachweise

|