|

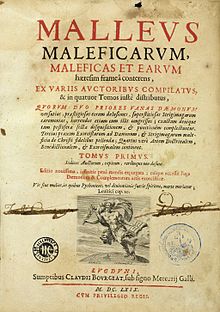

Malleus Maleficarum

Le Malleus Maleficarum (littéralement « le Marteau des sorcières », c’est-à-dire le marteau contre les sorcières), est un traité de démonologie des dominicains et inquisiteurs Henri Institoris et Jacques Sprenger, publié en Latin à Strasbourg en 1486 ou 1487[1],[2]. On en a recensé au moins 34 rééditions entre 1487 et 1669[3], période principale de la chasse aux sorcières[4]. Des versions vernaculaires sont apparues dans toutes les principales langues européennes des décennies plus tard[5]. Il parait au début du phénomène de la chasse aux sorcières, qui touche la chrétienté occidentale surtout pendant les Temps modernes. En décembre 1484, le pape Innocent VIII publie la bulle Summis desiderantes affectibus, qui met en garde contre la sorcellerie, sujet que l'Église catholique ne considérait pas comme très important jusque là. Henri Institoris a auparavant tenté de lancer des procès en sorcellerie, notamment contre Helena Scheuberin à Innsbruck, mais sans succès. La bulle pontificale le pousse à rédiger ce traité de lutte contre les sorcières, éventuellement assisté par Sprenger. L'ouvrage connaît un grand succès. Bien que rapidement condamné par de nombreux universitaires et membres du clergé[6], le Malleus est ensuite plusieurs fois réédité, aussi bien dans les pays catholiques que protestants après la Réforme. Les auteursDeux hommes sont généralement cités comme auteurs du Malleus:

Institoris (Kramer) fut le seul auteur à apparaître sur la couverture de la publication jusqu'en 1519, date à laquelle le nom de Sprenger fut ajouté (à cette date, les deux hommes étaient morts depuis longtemps). De plus, l'animosité entre les deux hommes est bien documentée. C'est pour ces raisons que le rôle de Spenger en tant que co-auteur du livre fait l'objet d'une controverse encore non résolue parmi les historiens[10]. ContexteUne grande partie des Européens du Moyen Âge et du début de l’ère moderne avaient déjà une longue tradition de pensée sur la sorcellerie, dont certaines étaient dérivées du folklore et des pratiques chamaniques préchrétiennes. La perspective chrétienne sur les sorcières ou les sorciers a commencé avec les concepts d'hérésie et de pacte avec ou d'adoration du Diable. La lutte contre les pratiques dites de sorcellerie (qui touchent surtout les campagnes) n'est pas une priorité pour l'Église romaine jusqu'à la fin du XVe siècle. Les érudits et les théologiens étaient souvent assez sceptiques ou mesurés dans leur vision de la sorcellerie – ils avaient tendance à être sceptique ou à minimiser le pouvoir de la sorcellerie[12],[13]. En ce qui concerne la démonologie, on peut noter par exemple que le pouvoir des démons de causer des catastrophes naturelles est une idée déclarée fausse dès le premier concile de Braga vers 561 (canon 8). L'opinion exprimée dans le Canon Episcopi du Xe siècle était que le sabbat des sorcières était une invention (une opinion contredite dans le Malleus)[13]. La sorcellerie était davantage associée au péché plus prosaïque de l'hérésie qu'aux pouvoirs surnaturels (bien que l'hérésie puisse encore être punie par la mort)[13]. Les pratiquants de la sorcellerie étaient plutôt des hérétiques trompés par le Diable qui leur faisait croire qu'ils manifestaient des pouvoirs arcaniques. En plus, à cette époque antérieure, l’hérésie et la sorcellerie n’étaient pas fortement associées aux femmes[13],[14]. Bien que les chasses aux sorcières aient eu lieu du XIVe au XVIIe siècle[15], la période entre 1570 et 1630 a été la phase la plus importante et la plus vicieuse (donc des décennies après la première publication du Malleus). Durant ces soixante années d'intense persécution, environ 80 pour cent des accusés étaient des femmes, considérées comme marginales par les normes en vigueur : pauvres, âgées, célibataires, veuves ou folles. Dans le même temps, la féodalité était en déclin et l’Église catholique se remettait du choc de la Réforme[16]. Ce ciblage des femmes n’était cependant pas une règle absolue. Par exemple, une étude de 1976 sur les procès dans 3 diocèses du Jura (Lausanne, Genève et Sion) a montré que plus d'hommes que de femmes étaient poursuivis. Cela montre que, bien que les poursuites contre les sorcières soient un phénomène à l'échelle européenne, il existe d'importantes variations régionales et locales[14],[17]. Institoris était une figure controversée mais éminente de la période précédant de plusieurs décennies la virulente chasse aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles. Institoris lui-même n'a pas réussi au départ dans ses tentatives de chasse aux sorcières. L’une de ses premières tentatives de poursuites contre des présumées sorcières (Helena Scheuberin and 6 autres citoyens à Innsbruck en 1485) a lamentablement échoué[15]. Le Malleus était sa manière de se remettre de cette défaite. Dans ce livre, il a dépeint la menace croissante de la sorcellerie pour le christianisme et se positionnait, ainsi que les autres religieux, comme des boucliers contre les manigances de Satan[17]. Résumé de l'ouvrage Le livre a été écrit comme un manuel pour aider les autres inquisiteurs dans leur travail[3]. Il s’agit pour la majeure partie du texte d’une codification de croyances préexistantes, souvent tirées de textes plus anciens comme le Directorium Inquisitorum de Nicolas Eymerich (1376), et le Formicarius de Johannes Nider (1435). Néanmoins, le Malleus place la sorcellerie au centre des malheurs qui tourmentaient la chrétienté à cette époque. De nombreux historiens modernes notent la « logique alambiquée » que le ou les auteurs ont souvent employée dans le Malleus. Des sujets sont souvent évoqués puis abandonnés au profit d'autres sujets plus intéressants[17]. Le plus choquant pour les sensibilités modernes fut l'insistance du Malleus sur l’affirmation que la sorcellerie était une activité majoritairement féminine. Cela serait dû à l'appétit sexuel vorace des femmes, à leur faiblesse mentale et à leur susceptibilité à la manipulation[13]. Le Malleus a également plaidé en faveur de la compétence à la fois des tribunaux ecclésiastiques et civils pour traduire les accusés en justice[18] car l'hérésie était clairement contraire au droit canonique, mais pouvait également impliquer des accusations de meurtre, de blessures ou de dommages matériels. Table de matièresLe Malleus Maleficarum se compose des parties suivantes[19],[20].

Texte principal La première partie du livre traite de la nature de la sorcellerie. Une bonne partie de cette section affirme que les femmes, à cause de leur faiblesse et de l’infériorité de leur intelligence, seraient par nature prédisposées à céder aux tentations de Satan. Le titre du livre utilise le mot maleficarum, qui est clairement au féminin (au masculin, ce serait maleficorum) et les auteurs affirment que le mot femina (femme) dérive de fe + minus (foi mineure)[21], étymologie évidemment erronée. Le manuel soutient que certains des actes confessés par les sorcières, comme le fait de se transformer en animaux ou en monstres, ne sont qu’illusions suscitées par le Diable, tandis que d’autres actions comme celles consistant à voler au sabbat, provoquer des tempêtes ou détruire les récoltes sont réellement possibles. Les auteurs insistent en outre de façon morbide sur l’aspect licencieux des rapports sexuels que les sorcières auraient avec les démons[22]. La seconde partie explique comment procéder à la capture, instruire le procès, organiser la détention et l’élimination des sorcières. Cette partie traite aussi de la confiance qu’on peut accorder ou non aux déclarations des témoins, dont les accusations sont souvent proférées par envie ou désir de vengeance ; les auteurs affirment toutefois que les indiscrétions et la rumeur publique sont suffisantes pour conduire une personne devant les tribunaux et qu’une défense trop véhémente d’un avocat prouve que celui-ci est ensorcelé. Le manuel donne des indications sur la manière d’éviter aux autorités d’être sujettes à la sorcellerie et rassurent le lecteur sur le fait que les juges, en tant que représentants de Dieu, sont immunisés contre le pouvoir des sorcières. Une grande partie est consacrée à l’illustration des signes[18], dont la glossolalie, la voyance et la psychokinèse et les « marques du diable » (pattes de crapaud au blanc de l'œil, taches sur la peau, zones insensibles, maigreur…). La troisième section est la partie juridique du Malleus Maleficarum qui décrit comment poursuivre une sorcière. Les arguments sont clairement présentés pour les magistrats non professionnels qui poursuivent les sorcières. La section propose un guide étape par étape sur la conduite d'un procès pour sorcières, depuis la méthode de lancement du processus et de rassemblement des accusations, jusqu'à l'interrogatoire (y compris la torture) des témoins et l'accusation formelle de l'accusé[11]. Les femmes qui ne pleuraient pas lors de leur procès étaient automatiquement considérées comme des sorcières[20]. Le livre contient des discussions détaillées sur les techniques d’extorsion des confessions, sur les preuves (notamment la pesée et l'ordalie par l'eau glacée) et sur la pratique de la torture durant les interrogatoires : il est en particulier recommandé d’utiliser le fer rougi au feu pour le rasage du corps en son entier des accusées, afin de trouver la fameuse « marque du Diable », qui prouverait leur supposée culpabilité. Impact du livre L'arrivée de l'imprimerie en Europe et l'apport, par Gutenberg de la presse à cette technique, permit de diffuser le manuel à grande échelle pour l'époque[5]. L'ouvrage a été publié pour la première fois par Peter Drach en 1487 à Speyer (Spire en Rhénanie-Palatinat)[23] et fut réédité de nombreuses fois. La dernière édition date de 1669 et fut imprimée à Lyon[18]. Il fut largement utilisé en Europe occidentale, malgré son interdiction en 1490, peu après sa publication, par l'Église catholique. Les procureurs à la fois catholiques et protestants utilisaient le Malleus[18]. Il fut lu par des dessinateurs et graveurs comme Hans Baldung Grien dont l'œuvre graphique et picturale comprend plusieurs représentations de sorcières ou d'ensorcèlement[24],[25]. Les historiens modernes ont tendance à minimiser l’importance du Malleus en tant que catalyseur de la chasse aux sorcières virulente qui a commencé au milieu du XVIe siècle[4],[17],[13]. Une historienne, dans une histographie des études de l'œuvre, exhorte ses collègues à "reconsidérer l'importance de Malleus Maleficarum — largement infondée"[18]. La tendance est désormais d’attribuer cette chasse aux sorcières à des phénomènes plus vastes tels que la Réforme protestante, l’avènement de la syphilis sur le continent[13], et la fin de la féodalité[13]. Critique moderneUne analyse moderne du traité déclare qu'il « rivalise avec Mein Kampf comme l'un des livres les plus infâmes et les plus méprisés »[3]. Une autre critique positionne le Malleus comme une œuvre phare dans ce qui allait devenir un nouveau genre littéraire de divertissement en plein essor dans la dernière moitié du XVIe siècle dans le domaine de la démonologie. En effet, en plus d'être utilisé par les procureurs des sorcières, le Malleus (qui regorgeait de contenu salace, d'histoires d'horreur et même de blagues grivoises[3]) était lu comme un passe-temps de loisir par des laïcs instruits, un peu comme les gens modernes liraient des histoires d'horreur ou de la pornographie[17]. Notes et références

Voir aussiBibliographieÉditions et traduction de l'ouvrage

Livres et articles sur le Malleus

Articles connexes

Liens externes

|

||||||||||||||||||||||||||||