|

Pudeur La pudeur est un sentiment de réserve, de retenue, de honte ou de délicatesse. Son contraire est l'impudeur. Le Petit Robert donne deux définitions « sentiment de honte, de gêne qu'une personne éprouve à faire, à envisager ou à être témoin des choses de nature sexuelle ; disposition permanente à éprouver un tel sentiment » et « gêne qu'éprouve une personne devant ce que sa dignité semble lui interdire ». Ce dictionnaire introduit deux distinctions qui ont toujours existé : la pudeur corporelle, sexuelle, ou pudeur des sentiments, d'une part ; la pudeur contingente ou permanente, d'autre part[1]. Cela dit, l'« attentat à la pudeur » est bien un crime, pour remettre la définition dans une normalité. Quelques définitions

À la fin du XIXe siècle, la pudeur peut distinguer « la chasteté, en parlant d'une femme » : « Quelqu'un de pudique pratique en permanence une dissimulation active de son corps, tout au moins de parties de son corps et de phénomènes corporels qui rappellent la faiblesse de la chair : sa vulnérabilité au désir, à la maladie, à la mort[2]. » Philosophie et sociologiePour le philosophe, la pudeur est à la fois un droit et une convention ; un droit assimilé à celui de la protection de la vie privée de l'individu : chacun a droit au respect de sa pudeur. Divers philosophes, sociologues et auteurs (dont Kundera) montrent que derrière l'idée de transparence, comme derrière celle d'une pudeur imposée peut régner le totalitarisme. La pudeur est une dimension de la psyché précocement construite par l'éducation, importante pour l'insertion sociale. C'est aussi un vécu subjectif, fortement lié au sentiment de honte sur laquelle jouent, consciemment ou non, de nombreuses religions, sectes, forces de l'ordre, ou encore les auteurs de torture. Via le fantasme ou le retour du refoulé, certains y voient une dimension importante de la sexualité :

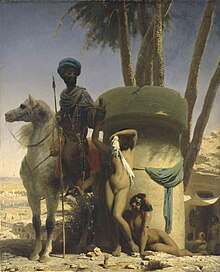

— André Suarès, dans Voici l'homme PsychologieDans les contextes socioculturels où elle est valorisée, la pudeur apparaît (plus ou moins consciente) chez l'enfant de 3 à 5 ans. On distinguera la pudeur corporelle de la pudeur verbale ; cette dernière se trouve être le point de mire du psychiatre qui invite son patient à être le plus totalement impudique verbalement, à se dévoiler le plus possible. Variations dans l'espace, dans le temps et selon les sociétés ou groupes sociauxSociétés traditionnellesLa pudeur semble pouvoir prendre de nombreuses formes et cibles, généralement orientées vers le corps, le sexe et les fonctions excrétoires. Elle existe au sein des sociétés traditionnelles, où le regard peut indiquer que l'individu s'est comme retiré en lui-même, quand bien même son corps nu reste à la vue de tous. Sociétés tropicalesEn forêt tropicale chaude et humide, vivre nu présente de nombreux avantages, en particulier en réduisant le risque de mycoses[réf. nécessaire]. La tribu peut vivre dans une maison commune, les enfants peuvent parfois avoir une activité sexuelle partagée précoce[réf. nécessaire], dans le Ghotul en Inde par exemple, mais il est fréquent que les adultes s'isolent à l'extérieur de la maison commune pour faire l'amour, sans d'ailleurs que la motivation de cet isolement soit nécessairement identique à la définition commune de « pudeur »[réf. nécessaire]. Il est également fréquent que les enfants aillent nus mais qu'à l'âge adulte ou après les cérémonies d'initiation de l'adolescent, le port du pagne ou d'un vêtement devienne la règle. Des Grecs et Gaulois anciens à la culture occidentale ( Les Gaulois ont un rapport à la nudité, à la sexualité et à l'érotisme différents[réf. nécessaire], et le concept de pudeur ne s'installera que beaucoup plus tard. D'ailleurs durant l'antiquité certains Grecs et Gaulois se battaient nus. Dans l'Europe du Moyen Âge, on se baignait nu et sans complexes dans la mer ou les rivières, on couchait nu avec toute la maisonnée, et souvent dans un même lit, valets compris[3]. La Renaissance marque un ordre social de la pudeur. La morale voulait que seule une personne d'un rang supérieur puisse se montrer nue sans complexe. Ainsi le roi se montrait nu aux nobles, qui se montraient nus aux bourgeois, qui se montraient nus à leurs domestiques. L'inverse ne se faisait pas. Toute la société respectait cette règle.[réf. nécessaire] À l'époque de l'Inquisition, la religion promeut la pudeur[réf. nécessaire], jusque sur les tableaux et fresques où des voiles pudiques sont ajoutés pour cacher les sexes. Malgré quelques expressions libertines, une vague prude gagne l'Europe au XVIIIe siècle, consacrée au XXe siècle avec l'apparition du bidet, des toilettes (WC) et la salle de bain qu'on peut verrouiller de l'intérieur, privatisant des gestes jusque-là publics : certains voient là la naissance de l'intimité. Certains mouvements hippies, libertaires, de mai 1968, et le naturisme ont cherché à casser une forme de pudeur qu'ils jugeaient excessive (dite pudibonderie). Le naturisme contemporain accorde néanmoins une grande importance à la notion de la pudeur, qui s'exprime par le regard et l'attitude, et non plus par le fait de cacher telle ou telle partie du corps qui serait « honteuse ». Point de vue musulman La pudeur est une valeur importante dans l'Islam, et elle est généralement perçue comme une vertu qui inclut modestie, retenue et respect des normes sociales et religieuses. Cependant, la compréhension et la pratique de la pudeur peuvent varier selon les différents courants de l'Islam et les contextes culturels. Voici comment divers courants de l'Islam caractérisent la pudeur : 1. Islam Sunnite

2. Islam Chiite

3. Soufisme

4. Courants Réformistes et Modernistes

5. Islam Salafiste

6. Courants Culturels

7. Pudeur et Genre

En résumé, bien que la pudeur soit un concept universel en Islam, les interprétations et les pratiques spécifiques peuvent varier considérablement selon les courants religieux, les contextes culturels et les perspectives individuelles. Dans le judaïsmeDans le judaïsme, la tsniout désigne au sens large la modestie et la pudeur et, au sens plus restreint, des rapports sociaux et sexuels entre hommes et femmes. Le terme est fréquemment utilisé en ce qui concerne les règles de tenue vestimentaire des femmes. Notes et références

Voir aussiBibliographie

Articles connexes

Liens externes

|