|

De reditu suo(LA)

«[Roma] sospes nemo potest immemor esse tui [...] | Fecisti patriam diversis gentibus unam; | profuit iniustis te dominante capi; | dumque offers victis proprii consortia iuris, | Urbem fecisti, quod prius orbis erat.» (IT)

«O Roma, nessuno, finché vive, potrà dimenticarti... Hai riunito popoli diversi in una sola patria, la tua conquista ha giovato a chi viveva senza leggi. Offrendo ai vinti il retaggio della tua civiltà, di tutto il mondo diviso hai fatto un'unica città.»

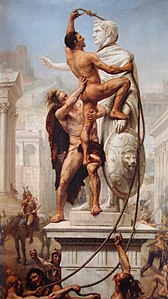

Il De reditu suo è un poema scritto da Claudio Rutilio Namaziano sulla decadenza dell'impero romano d'occidente nel V secolo. De reditu suo significa letteralmente "Sul proprio ritorno": Namaziano stava infatti facendo ritorno da Roma alla sua terra d'origine, la Gallia. Una navigazione nella stagione più inclemente, dalla foce del Tevere alla Gallia devastata dalle scorrerie dei Visigoti, in un anno imprecisato, probabilmente tra il 415 o il 417 d.C. Durante il viaggio egli, appartenente all'aristocrazia conservatrice e pagana, descrive un impero in decadenza, influenzato dalle numerose popolazioni barbare ormai infiltratesi in esso, narrandone le passate e ormai perdute bellezze. Il ritorno del patrizio in Gallia è un viaggio senza ritorno: Roma, immaginata eterna, con le vestigia di un passato glorioso, ora naufragato e spettrale, si allontana per sempre. In versi sorvegliati e stilisticamente inattuali già alla loro apparizione, Namaziano si scaglia contro un presente ostile e minaccioso, un mondo nuovo incomprensibile al suo autore.[1] Storia editorialeLa maggioranza dei manoscritti di Rutilio esistenti deriva dall'antico manoscritto trovato nel monastero di Bobbio, nel 1494, da Giorgio Galbiato,[2] il quale, dopo l'uso per l'editio princeps di Giovanni Battista Pio del 1520 stampata a Bologna e per due copie manoscritte (Vienna 277, fatta da Ioannes Andreas, e Roma, Bibl. Cors., Caetani 158, fatta da Jacopo Sannazaro) non fu più tenuto in considerazione, fino a che Eugenio di Savoia ne entrò in possesso nel 1706. Nel 1973 Mirella Ferrari trovò un frammento del poema[3] nel manoscritto F.IV.25 della Biblioteca Nazionale di Torino, probabilmente parte di quello di Bobbio, che preserva 39 versi finali del secondo libro, il quale ha costretto i filologi a una rivalutazione non solo del testo ma della sua trasmissione.[4] Le principali edizioni sono state quelle di Kaspar von Barth (1623), Pieter Burman il Vecchio (1731, nella sua edizione dei Poetae Latini minores), Ernst Friedrich Wernsdorf (1778, parte di una collezione simile), August Wilhelm (1840) e Lucian Müller (1870); quindi l'edizione di Jules Vessereau (1904) e l'edizione annotata di Charles Haines Keene, con la traduzione in versi inglesi di George Francis Savage-Armstrong (1907). Keene scrive il nome del poeta come "Rutilius Claudius Namatianus", invece del solito "Claudius Rutilius Namatianus", identificando il padre del poeta col "Claudius consularis Tusciae" menzionato nel Codex Theodosianus (II.4.5). La più completa edizione di Namaziano è di E. Doblhofer in 2 volumi (1972-77). Harold Isbell include una traduzione nella sua antologia The Last Poets of Imperial Rome (Harmondsworth, 1971 ISBN 0-14-044246-4). Nel 2007, a dimostrare un sempre maggiore interesse per l'opera, è uscita una nuova edizione a cura di Etienne Wolff per Les Belles Lettres, che sostituisce quella classica di Jules Vessereau. ContenutoIl poema, composto in distici elegiaci, è diviso in due libri e ci è giunto incompleto. La narrazione si interrompe al verso 69 del libro II, con l'arrivo a Luni; i nuovi frammenti scoperti nel 1973 contengono parti prima ignote, con accenni alla Liguria. Il poema inizia con la partenza di Rutilio da Roma, di cui descrive la decadenza tanto materiale quanto morale, specialmente per quanto riguarda la politica imperiale e senatoria. L'imperatore sembra vivere infatti un'esistenza appartata dalla vita pubblica, mentre i senatori sono dediti a gozzoviglie e arricchimento. Il popolo romano è profondamente provato dagli influssi migratori del nord Europa, specialmente i Goti, che hanno fatto sempre più pressione su Roma dalla invasione di Alarico.

Il viaggio si sposta nella periferia romana, verso la Tuscia, dove Rutilio è costretto a partire via mare a causa dell'inagibilità delle strade e dei ponti, specialmente riguardo al degrado della via Aurelia. Il viaggio dunque prosegue su imbarcazione, con approdo presso le coste dell'Etruria, fino in Liguria. Da lì il viaggio si conclude con l'arrivo in Gallia, superate le Alpi. Durante il viaggio Rutilio approfitta per tracciare un suo resoconto sull'epoca a lui contemporanea, mettendone in risalto i drastici cambiamenti di costume. Innanzitutto la rapida diffusione del cristianesimo e dei suoi fedeli che, benché fossero beneficiari della legge di libertà di culto da Costantino, a Rutilio appaiono gente rozza e ignorante che vive nelle catacombe "al di fuori della luce", seguendo le strane dottrine dei vescovi. Altre testimonianze contemporanee riguardano la commossa descrizione delle città delle province, saccheggiate dai barbari, semidistrutte e semiabbandonate. Un brano celebreFamoso è il saluto a Roma nella traduzione metrica italiana di Giovanni Pascoli[5]: (LA)

«Exaudi, regina tui pulcherrima mundi, Exaudi, genitrix hominum genitrixque deorum: Te canimus semperque, sinent dum fata, canemus: Obruerint citius scelerata oblivia solem, Nam solis radiis aequalia munera tendis, Volvitur ipse tibi, qui continet omnia, Phoebus Te non flammigeris Libye tardavit arenis, Quantum vitalis natura tetendit in axes, Fecisti patriam diversis gentibus unam; Dumque offers victis proprii consortia iuris, (IT)

«Del tuo mondo, bellissima Or te, te quindi cantisi Già, come il sol risplendere Co’ suoi deserti Libia Desti una patria ai popoli Edizioni

Traduzioni italiane

Nella cultura di massa

Note

Voci correlateAltri progetti

Collegamenti esterni

|

||||||||||||||||||||||