|

Juno (sonda spaziale)

Juno è una missione spaziale della NASA il cui scopo principale è studiare il campo magnetico di Giove attraverso una sonda in orbita polare. È stata lanciata il 5 agosto 2011 a bordo di un razzo Atlas V dalla Cape Canaveral Air Force Station, in Florida.[1] Il 5 luglio 2016 è arrivata a destinazione e a seguito degli ottimi risultati ottenuti, nel 2021 la NASA ne ha esteso la missione sino alla fine del 2025, salvo eventuali imprevisti tecnici.[2] Per evitare contaminazioni di batteri provenienti da Terra nella ricerca di una possibile vita aliena, e considerando che la luna Europa è una delle maggiori candidate dove cercarla, alla fine della missione Juno sarà intenzionalmente deviata nell'atmosfera gioviana, venendo completamente distrutta.[3] La missione è stata sviluppata nell'ambito del Programma New Frontiers, che prevede la realizzazione di missioni spaziali altamente specializzate e a medio costo. Proposta nel 2003 a un costo di 700 milioni di dollari, il costo previsto al momento del lancio era salito a 1,1 miliardi di dollari.[4] La missione ha come obiettivi misurare la composizione di Giove, il campo gravitazionale, il campo magnetico e la magnetosfera polare. Cercherà anche indizi su come si è formato il pianeta, incluso se ha un nucleo roccioso, la quantità di acqua presente nell'atmosfera profonda, la distribuzione della massa e i suoi venti in profondità, che possono raggiungere velocità fino a 620 km/h.[5] Juno è la seconda sonda spaziale a inserirsi in orbita attorno a Giove dopo l'orbiter Galileo, ed è la prima missione diretta a un pianeta del sistema solare esterno a usare come fonte di energia pannelli fotovoltaici invece di generatori termoelettrici a radioisotopi.[6] Storia e denominazioneNel 2002 venne lanciato dalla NASA il Programma New Frontiers, che avrebbe dovuto individuare sette missioni prioritarie (missioni su Marte escluse) a medio costo su dodici proposte per il decennio 2003-2013. Questa classe di missioni prevede costi intermedi rispetto alle missioni più economiche del Programma Discovery e a quelle più costose del Programma Flagship.[7] La prima a essere selezionata fu la Kuiper Belt Pluto Explorer, che poi diverrà la New Horizons il cui obiettivo era Plutone e la fascia di Kuiper, mentre il secondo progetto approvato, nel giugno 2005, fu il Jupiter Polar Orbiter with Probes, che verrà poi ridenominato in Juno.[8] Inizialmente era previsto che la sonda venisse lanciata nel 2009, tuttavia il lancio fu posticipato di due anni, per perfezionare ulteriormente il programma della missione: venne aggiunta un'orbita preliminare di 78 giorni attorno a Giove, per preparare la fase scientifica e anche per osservare da una diversa angolazione la magnetosfera gioviana. Dopo la fase di progettazione, durata quasi 3 anni, nel 2008 iniziò la costruzione della sonda, vennero apportate alcune modifiche al progetto originale, il peso della sonda venne ridotto, mentre la superficie dei pannelli solari fu aumentata da 50 a 60 m². Per il lancio nel 2007 fu selezionato un Atlas V, per un costo di lancio di 190 milioni di dollari.[9] La NASA raccolse diversi suggerimenti per il nome della missione, come ad esempio Jupiter Near-polar Orbiter, tuttavia alla fine venne preferito un nome proveniente dalla mitologia e fu scelto quello di Giunone (Juno in inglese), dea e moglie del re degli dei Giove nella mitologia romana, perché la sua missione è quella di rivelare ciò che Giove nasconde dietro le sue nubi (come la dea, che riuscì a scrutare Giove che si era nascosto dietro a un velo di nubi).[10] ObiettiviL'obiettivo di Juno è di raccogliere dati per ricostruire la storia della formazione di Giove e la sua evoluzione. Giove possiede una massa che è 2,5 volte quella di tutti gli altri pianeti messi assieme e occupa un ruolo centrale nella formazione del sistema solare; le informazioni raccolte dovrebbero consentire di affinare le teorie in questo campo e, più in generale, di comprendere meglio l'origine dei sistemi planetari scoperti attorno ad altre stelle.[11] Alla data del lancio della sonda, Giove rimaneva un pianeta sostanzialmente poco conosciuto; esistono diverse teorie riguardo alla sua formazione,[12] nonostante i dati raccolti tramite le osservazioni fatte dalla Terra e nonostante sia stato visitato dalla sonda Galileo, che orbitò attorno al pianeta per otto anni a partire dal 1995.[11]

Caratteristiche tecnicheLa sondaJuno è stata sviluppata dalla NASA e costruita dalla Lockheed Martin.[13] La sua massa è di 3.625 chilogrammi di cui 2.025 di propellente utilizzato principalmente per correzioni di traiettoria e inserimento in orbita attorno a Giove, e circa 170 chilogrammi di strumentazione scientifica. La sonda è alta 3,5 metri e il suo diametro è anch'esso di 3,5 metri,[14] escludendo i pannelli solari, lunghi quasi 9 metri. La sonda è stabilizzata mediante rotazione, gli strumenti sono fissi e i componenti più sensibili sono collocati in un compartimento schermato per proteggerli quando la sonda attraversa la fascia di radiazioni di Giove.[15] Pannelli solari Juno è la prima sonda alimentata da pannelli solari che si trova a operare a quella distanza dal Sole, dove l'energia ricevuta dalla stella è solamente il 4% di quella che riceve in un'orbita attorno alla Terra.[6] Nella Galileo e nelle altre sonde inviate nel sistema solare esterno, erano sempre stati usati dei generatori termoelettrici a radioisotopi come fonte di energia necessaria per le missioni. I motivi di questa scelta, come spiegato dalla NASA, sono stati diversi: l'implementazione degli RTG è complessa e costosa e la produzione di plutonio-238 era cessata negli Stati Uniti da tempo,[16] e dato il profilo della sua orbita, i requisiti elettrici erano significativi solo per sei ore per un periodo di undici giorni (durata di un'orbita). Inoltre, i progressi tecnologici nel campo delle celle fotovoltaiche hanno comportato un aumento dell'efficienza e quindi una riduzione nelle dimensioni minime necessarie perché un pannello possa sviluppare sufficiente potenza per l'alimentazione di una sonda a una tale distanza dal Sole. Infine, utilizzando energia solare, la NASA evita le proteste che negli anni passati hanno accompagnato il lancio di sonde alimentate da generatori termoelettrici a radioisotopi (dovute all'accusa, confutata dalla NASA, di essere rischiosi per la salute pubblica).[17] Va comunque notato che la NASA ha programmato l'uso di generatori termoelettrici a radioisotopi in numerosi altri progetti e la decisione di utilizzare una fonte di energia alternativa in questa missione è stata prettamente pratica ed economica piuttosto che politica.[4] I pannelli solari, lunghi 8,9 metri, sono composti da oltre 18.000 celle; in orbita terrestre generano 14 Kilowatt di energia elettrica,[6] mentre alla distanza alla quale si trova Giove generano 500 watt.[18] I pannelli sono costantemente orientati in direzione del Sole; due batterie agli ioni di litio da 55 aH forniscono energia quando Juno viene eclissata per brevi periodi.[19] TelecomunicazioniPer le comunicazioni la sonda dispone di diverse antenne per comunicare con le stazioni riceventi sulla Terra; gli scambi di dati passano essenzialmente attraverso l'antenna parabolica ad alto guadagno (HGA) di 2,5 metri di diametro, non regolabile. L'antenna a guadagno medio (MGA) rivolta in avanti come l'antenna principale richiede un puntamento verso la Terra meno accurato e può essere utilizzata quando l'antenna principale non può essere puntata con precisione verso la Terra. Le due antenne a basso guadagno (LGA) sono rivolte una in avanti e l'altra all'indietro, richiedono un puntamento molto grossolano e vengono utilizzate quando la sonda passa in modalità safe mode. Un'antenna toroidale a guadagno medio (Toroidal Low Gain Antenna o TLGA) è rivolta verso la parte posteriore e copre i punti ciechi delle antenne a basso guadagno; questa antenna svolge un ruolo cruciale durante le manovre di correzione della traiettoria e di inserimento in orbita attorno a Giove.[20][21] PropulsioneLa propulsione principale è fornita da un motore a razzo bipropellente con 645 newton di spinta che consuma una miscela ipergolica di idrazina come carburante e tetrossido di azoto come ossidante. Questo propulsore di tipo Leros-1b è riservato per l'inserimento in orbita attorno a Giove e per le principali manovre orbitali. Per il controllo del veicolo vengono utilizzati 12 piccoli motori a razzo monopropellente che consumano idrazina, che oltre a consentire la spinta trasversale e assiale sono utilizzati anche per le correzioni di traiettoria.[14] Strumenti scientifici Juno è dotata di un set di 8 strumenti per un totale di 29 sensori e una fotocamera (JunoCam). Gli strumenti sono per la maggior parte stati sviluppati da centri di ricerca statunitensi, tranne il JIRAM, di provenienza italiana e il cui Principal Investigator era Angioletta Coradini dell'INAF-IFSI. L'accordo tra NASA - ASI venne firmato nel 2008 e oltre a JIRAM, comprendeva anche la fornitura dello strumento radioscientifico Ka-Band Translator, realizzato da Thales Alenia Space[22]

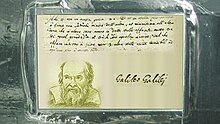

Targa dedicata a Galileo Galilei e figurine LEGO Oltre a questo set di strumenti scientifici all'avanguardia, la sonda porta con sé anche una placca dedicata a Galileo Galilei, fornita dall'Agenzia Spaziale Italiana. Questa è una copia in alluminio dell'originale manoscritto in cui Galileo ha descritto per la prima volta le quattro lune galileiane di Giove. Oltre a questo porta anche tre figurine LEGO, che rappresentano Galileo, Giove e sua moglie Giunone (Juno). Dal Monte Olimpo, Giunone è riuscita a guardare attraverso le nubi e capire la vera natura di suo marito, la sonda Juno spera di riuscire a fare lo stesso con il più grande gigante gassoso del sistema solare. Le tre figurine sono state costruite in alluminio invece della solita plastica dei LEGO per permettere loro di durare a lungo durante il volo spaziale.[24] Il testo recita: Nell'11º (giorno), era in questa formazione, e la stella più vicina a Giove era metà della dimensione dell'altra e molto vicina all'altra così che, durante le precedenti notti, tutte e tre le stelle osservate erano della stessa dimensione e distanti ugualmente; così appare evidente che intorno a Giove ci siano tre stelle che si muovono, invisibili a tutti fino ad ora. (Credit: ASI/NASA) Panoramica della missione LancioLa missione è stata lanciata con successo venerdì 5 agosto 2011 alle 16:25 UTC (12:25 ora locale, 18:25 ora italiana)[1][25] a bordo del razzo Atlas V 551 dalla piattaforma di lancio 41 della base militare di Cape Canaveral Air Force Station, in Florida. La fase di ascesa è durata complessivamente dieci minuti circa e ha immesso la sonda in un'orbita di parcheggio approssimativamente circolare, a circa 120 km di altitudine. Dopo circa trenta minuti, una seconda accensione del lanciatore Centaur ha immesso la sonda su una traiettoria di fuga dalla Terra. A circa 54 minuti dal lancio, è avvenuta la separazione della sonda dal razzo Centaur e il dispiegamento dei pannelli solari.[1] Sono state inoltre prese le misure necessarie al controllo dell'assetto, ponendo la sonda in rotazione a una velocità compresa tra 1 e 2 giri al minuto (rpm).[26] Gravity-assist con la TerraLa sonda era stata posta su un'orbita ellittica con l'afelio oltre l'orbita di Marte, successivamente due manovre effettuate nel settembre 2012 hanno immesso la sonda su una traiettoria che ha permesso un fly-by della Terra nell'ottobre del 2013, in cui è stato sfruttato l'effetto fionda gravitazionale per fornire l'incremento di velocità necessaria a raggiungere Giove.[27] Il massimo avvicinamento è stato raggiunto alle 19:21 UTC, quando la sonda è transitata entro 558 km dalla superficie terrestre, al di sopra dell'Africa meridionale.[28][29] Tuttavia un inconveniente ha indotto la sonda a entrare in modalità di emergenza: dal momento che il fly-by è avvenuto nell'ombra terrestre, la sonda ha dovuto attingere l'energia dalle batterie di bordo dato che i pannelli solari non ricevevano più la luce del Sole. Quando il livello di carica delle batterie è sceso al di sotto di un limite pre-programmato, il computer di bordo ha rilevato l'anomalia e ha impartito alla sonda l'ordine di configurarsi nel cosiddetto "safe mode", cioè spegnendo tutto ciò non strettamente necessario e orientandosi con l'antenna verso la Terra in attesa di comandi. Si è poi appurato che il limite era stato impostato in maniera troppo conservativa. Ciò non ha impedito che la manovra fosse eseguita con successo perché il gravity-assist era passivo, non era cioè prevista l'accensione dei motori. Le osservazioni che erano state programmate tuttavia non sono state eseguite. Durante la fase di avvicinamento, la sonda ha scattato delle immagini della Luna.[30] Era inoltre previsto di utilizzare i dati raccolti nel corso del passaggio nel tentativo di fornire una spiegazione della cosiddetta "anomalia dei fly-by con la Terra": alcune sonde che hanno eseguito manovre di fionda gravitazionale con il nostro pianeta hanno acquisito un incremento nella velocità maggiore rispetto a quello previsto matematicamente. L'acquisizione di nuovi dati sembrerebbe essenziale per determinare se ciò possa essere dovuto a imprecisioni nei software o a fenomeni fisici non ancora individuati.[31] Viaggio verso GioveLa sonda è arrivata nei pressi di Giove 5 anni dopo il lancio e dopo oltre due anni e mezzo dal fly-by con la Terra. La propulsione principale è stata utilizzata una decina di volte, prima e dopo il sorvolo della Terra, per apportare piccole correzioni di rotta. Sei mesi prima dell'arrivo, nel gennaio 2016, è stato verificato il funzionamento degli strumenti, che sono stati calibrati. Le prime osservazioni scientifiche sul campo magnetico e sulle particelle sono state fatte quando è stato raggiunto il bow shock, ossia dove il vento solare impatta la magnetosfera di Giove, il 24 giugno 2016. Poco tempo dopo, il 4 luglio 2016, la sonda è arrivata a destinazione.[32] Inserimento in orbitaL'inserimento in orbita attorno a Giove era un passaggio complesso: si tratta di un'operazione completamente controllata dal computer di bordo, che prende il controllo completo delle operazioni 5 giorni prima della manovra. Per diminuire le possibilità di un fallimento, sono state sospese alcune procedure che potrebbero portare inavvertitamente la sonda spaziale in modalità safe mode. Per lo stesso motivo gli strumenti scientifici sono stati spenti cinque giorni prima e riavviati solo dopo cinquanta ore dall'inserimento in orbita.[33][34] Prima di avviare la propulsione, la velocità di rotazione della sonda spaziale attorno al proprio asse è stata aumentata da due a cinque giri al minuto, per limitare gli scostamenti dalla direzione scelta durante la fase di propulsione. La manovra di inserimento in orbita è stata attivata alle 2:30 UTC del 5 luglio e ha utilizzato il propulsore principale per 35 minuti.[35] Gli scienziati della missione hanno ricevuto la conferma che il propulsore ha funzionato correttamente 48 minuti dopo, corrispondenti al tempo impiegato dal segnale per arrivare al centro di controllo, alla velocità della luce nel vuoto. L'azione del motore a razzo ha ridotto la velocità di Juno di 542 m/s, portandola a 210000 km/h e ha inserito la sonda spaziale in un'orbita di 53,5 giorni attorno al pianeta.[36][37] La scelta di un'orbita più ampia rispetto a quella mirata ha consentito un risparmio del propellente. Modifica del programmaSecondo il piano iniziale, l'orbita avrebbe dovuto essere modificata il 19 ottobre, dopo due orbite, utilizzando nuovamente il propulsore principale per 38 minuti, per inserire la sonda su un'orbita con periodo di 14 giorni. Tuttavia a causa di problemi a delle valvole dell'elio la sonda entrò in modalità safe mode poche ore prima del secondo passaggio, riducendo al minimo l'attività e disattivando gli strumenti, non fu quindi possibile effettuare la manovra orbitale.[38] Il 24 ottobre il sistema uscì dalla modalità safe mode, ma in questo passaggio non fu possibile eseguire rilevamenti scientifici o cambiare orbita.[39] Dopo questo incidente la NASA per evitare rischi decise di mantenere l'orbita iniziale, poiché consentiva ugualmente di effettuare le osservazioni in programma, anche se ciò comportava lo svantaggio di allungare la missione di 3 anni con un costo non preventivato di 35-40 milioni di dollari all'anno, e la non certezza che la sonda avrebbe potuto funzionare correttamente per quel periodo, considerando l'ambiente in cui si trovava, dannoso per gli strumenti elettronici.[40] Per questo motivo la sonda percorre un'orbita polare fortemente ellittica, per limitare il tempo trascorso nella fascia di radiazioni creata dall'intensa magnetosfera gioviana. L'orbita della sonda infatti sorvola Giove dal polo nord al polo sud a bassissima quota (tra 4.200 e 7.900 chilometri), quindi si allontana fino a un apoapside di 8,1 milioni di chilometri, ben oltre l'orbita di Callisto.[33] Estensioni della missione La conclusione della missione, inizialmente programmata per il 2018 dopo il completamento di 36 orbite attorno a Giove, è stata estesa per ulteriori 41 mesi, sino a luglio 2021.[41] L'estensione della missione ha consentito di effettuare le 36 orbite programmate che in fase operativa erano state ridotte per garantire la sicurezza degli strumenti. Nel luglio del 2021 è terminata la prima estensione della missione che ha completato il programma principale, tuttavia già nel gennaio dello stesso anno la NASA aveva prorogato ulteriormente la missione fino al 2025.[2] Sfruttando le opportunità create da questa estensione, alla missione sono stati aggiunti diversi obiettivi. Verranno eseguite misurazioni delle radiazioni attorno a Io ed Europa per ottimizzare le strategie di osservazione di queste lune per le future sonde spaziali Europa Clipper (NASA) e JUICE (Agenzia spaziale europea). Juno effettuerà due sorvoli di Ganimede, tre di Europa e undici di Io e attraverserà ripetutamente gli anelli di Giove. In questa occasione verranno raccolti dati per migliorare la conoscenza della geologia di queste lune e della dinamica degli anelli. Il periapside dell'orbita, situato vicino alla superficie di Giove, migrerà gradualmente verso nord, migliorando così la conoscenza della copertura delle regioni polari e dei suoi misteriosi cicloni. Utilizzando l'assistenza gravitazionale delle lune, l'orbita di Juno verrà gradualmente ridotta, aumentando il numero di passaggi e quindi di osservazioni. Il sorvolo di Ganimede il 7 giugno 2021 (orbita 34) ha consentito di diminuire la durata di un'orbita da 53 a 43 giorni. Il passaggio vicino a Europa il 29 settembre 2022 ha ridotto nuovamente il periodo a 38 giorni. Infine, i sorvoli combinati di Io del 30 dicembre 2023 e del 3 febbraio 2024 dovrebbero ridurre il periodo orbitale a 33 giorni.[2] Fine della missioneL'elettronica della sonda, che si degrada ad ogni passaggio attraverso la fascia di radiazioni, corre un rischio crescente di guasto, nonostante i 200 chilogrammi di schermatura che la proteggono, e la missione verrà terminata di proposito prima che Juno finisca fuori controllo. A inizio 2022 si pensa che ciò possa avvenire nel settembre 2025; la propulsione della sonda verrà attivata un'ultima volta per ridurne la velocità, il che abbasserà la sua altitudine durante l'ultimo sorvolo di Giove. Pochi giorni dopo, la sonda entrerà nell'atmosfera di Giove, dove sarà distrutta dalla pressione e dalla temperatura.[3] La deorbitazione controllata ha lo scopo di eliminare i detriti spaziali e i rischi di contaminazione in conformità con le linee guida sulla protezione planetaria della NASA, in particolare per le lune potenzialmente abitabili come Europa e Ganimede, come venne fatto per la sonda Galileo e, per la protezione delle lune di Saturno, per la Cassini-Huygens.[42] Orbite della missioneLa missione prevedeva 36 orbite polari nell'arco di 20 mesi, con le prime due orbite di 53 giorni e le successive orbite con un periodo orbitale più corto di 14 giorni sino al termine della missione, prevista per luglio 2018. Tuttavia a causa dei guasti e della revisione del programma che ha annullato l'accorciamento delle orbite,[43] a quella data Juno aveva compiuto solamente 20 delle 32 orbite previste intorno al gigante gassoso e solo il 20 luglio 2021, dopo l'estensione della missione, fu terminata la fase principale prevista dal programma.[2] Con la seconda estensione della missione Juno fino al 2025 la sonda dovrebbe effettuare un'altra quarantina di orbite e diversi sorvoli ravvicinati di Io, Europa e Ganimede prima di concludere la missione.[44] Le orbite di Juno intorno a Giove sono polari (inclinazione di 90°) e sono caratterizzate da una elevata eccentricità e un elevato periodo orbitale (53 giorni nella missione principale). Questa geometria implica un passaggio molto veloce (velocità massima di 60 km/s) e ravvicinato a Giove (quota di 4000–5000 km) durante un passaggio al pericentro dell'orbita, quando la sonda ha l'opportunità di avvicinarsi molto con i suoi strumenti scientifici al pianeta. Ogni passaggio al pericentro (o perigiovio) viene indicato con un numero: PJ06 indica il sesto passaggio ravvicinato di Juno.   Orbite rilevanti

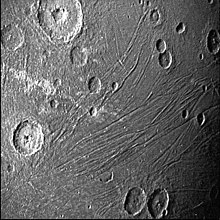

Risultati scientificiGiove è un mondo complesso e turbolento. I dati raccolti dagli strumenti della sonda spaziale Juno sfidano molte ipotesi scientifiche sui processi in atto. La Galileo aveva rilasciato nell'atmosfera di Giove una sonda i cui dati mostravano un'imprevista carenza di acqua, che contrastava con le teorie conosciute sulla formazione del sistema solare e del suo maggior pianeta. Il radiometro di Juno ha invece effettuato misurazioni in diverse zone del pianeta, scoprendo che la quantità d'acqua è molto variabile ma nel complesso risulta abbondante, rappresentando lo 0,25% dell'atmosfera, una valore tre volte superiore a quella presente nel Sole.[53][54] Fasce di radiazioniL'intensità nelle fasce di radiazione è meno forte di quanto previsto, e questo ha permesso di estendere la missione fino al 2021. D'altra parte, è stata scoperta una nuova fascia di radiazioni equatoriale immediatamente sopra l'atmosfera.[55] Regioni polari Le immagini fornite dalla fotocamera di Juno mostrano che le regioni polari sono occupate da tempeste grandi quanto la Terra e molto vicine tra loro. Gli scienziati si interrogano sulla loro modalità di formazione e sulla loro dinamica, chiedendosi se questi fenomeni permanenti si stiano muovendo, se cambiano configurazione nel tempo e perché esiste disuguaglianza tra le caratteristiche nuvolose del polo nord e quelle del polo sud.[55][56] Sono stati individuati otto grandi cicloni più o meno simili tra loro al polo nord e cinque al polo sud, tuttavia mentre quelli del polo nord arrivano a quasi 4000 chilometri di diametro, alcuni di quelli del polo sud superano i 6000 chilometri. La velocità dei venti misurata nei cicloni va da 150 a 300 km/h e questi venti sono presenti anche in profondità, fino a 3000 chilometri sotto la sommità delle nubi.[57][58] Aurore polari Era noto che le aurore polari gioviane fossero molto più intense di quelle terrestri, tuttavia i dati della sonda Juno, con sorpresa degli scienziati, suggeriscono che il processo che le forma sia diverso da quello che forma le aurore terrestri. Sulla Terra le aurore possono formarsi per due diversi processi, che generano in un caso le aurore "discrete", vale a dire quelle più intense e luminose, e nell'altro quelle diffuse, poco percepibili. Si pensava che quelle gioviane si formassero come le aurore discrete, per l'accelerazione delle particelle nell'alta atmosfera, tuttavia nonostante l'enorme energia riscontrata nei poli di Giove (fino a 400 keV, da 10 a 30 volte il potenziale che genera le più intense aurore terrestri[59]) pare che la loro formazione, anche delle più intense, sia più simile a quello che genera le aurore diffuse terrestri.[60] Grande Macchia Rossa La fotocamera di Juno ha scattato immagini molto dettagliate di Giove, in particolare della Grande Macchia Rossa e delle regioni polari. Secondo i dati del radiometro, la Grande Macchia Rossa si estende fino a una profondità di almeno 300 chilometri ed è più calda alla sua base che alla sua superficie.[55][56] Durante due passaggi ravvicinati (PJ18 e PJ21), Juno ha misurato il debole segnale gravitazionale prodotto dalla Grande Macchia Rossa, confermando che questo fenomeno atmosferico si estende per una profondità non superiore a 500 km.[61] È stato anche scoperto che la Grande Macchia Rossa rispetto all'interno del pianeta migra verso ovest impiegando quattro anni e mezzo per circumnavigare Giove.[62] Caratteristiche atmosfericheI dati del radiometro indicano che gli strati profondi dell'atmosfera di Giove (da 50 a 100 chilometri sotto la sommità delle nubi) sono turbolenti, contrariamente al consenso degli scienziati che ritenevano assente l'energia incidente a quelle profondità. Inoltre, sulla base delle misurazioni del campo gravitazionale (il radiometro non consente di sondare oltre alcune centinaia di chilometri), il team scientifico della missione ha scoperto che i venti e la divisione in bande orizzontali visibili in superficie, si estendevano fino a una profondità di 3.000 chilometri, superiore a quanto era stato previsto. Contrariamente alle ipotesi, l'atmosfera non è costituita da strati nidificati caratterizzati da velocità di rotazione differenziata e al di sotto di questa atmosfera; gli strati inferiori, liquidi o solidi, hanno un movimento rotatorio unico e si comportano come se formassero un'unica entità.[63][55][56] Campo gravitazionaleI primi dati raccolti dalla sonda Juno hanno mostrato una elevata simmetria assiale del campo gravitazionale nonché una asimmetria nord-sud del pianeta[64], che è stata associata all'effetto dei forti venti zonali.[65] Misure più recenti hanno mostrato la presenza di oscillazioni interne del pianeta (i modi normali di oscillazione), che perturbano il campo gravitazionale esterno del pianeta.[66] Struttura internaI dati ottenuti misurando il campo gravitazionale suggeriscono che il nucleo roccioso e metallico delle dimensioni di una Terra o di una super Terra esistente al momento della formazione di Giove si sia disciolto e mescolato al mantello costituito da idrogeno metallico liquido.[63] Campo magneticoL'intensità del campo magnetico di Giove è stata misurata essere di 7,766 gauss, superiore al previsto. Lo strumento utilizzato ha potuto dimostrare che era irregolare, il che sembra indicare che la dinamo che genera il magnetismo è più vicina alla superficie del pianeta di quanto si pensava e si troverebbe sopra lo strato di idrogeno metallico.[56] Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Information related to Juno (sonda spaziale) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||