|

イタリア領東アフリカ

イタリア領東アフリカ[1](イタリアりょうひがしアフリカ、イタリア語: Africa Orientale Italiana[1]、AOI[5])は、1936年にイタリア王国がアフリカ北東部のアフリカの角に成立させたイタリアの植民地である。第二次エチオピア戦争後の1936年に、イタリア領ソマリランド・イタリア領エリトリアおよび新たに占領したエチオピア帝国の合併により形成された。イタリア王国と同君連合を組む東アフリカ帝国として形式上は独立国とされていたが、実質的にはイタリアの植民地であり占領下であった。 エチオピアは歴史的にインド洋と地中海を繋ぐ戦略的な要地に位置し、長らくキリスト教王国としての歴史を有していた。一方、植民地獲得に後れを取っていたイタリアは19世紀の終わりにアフリカの角へと積極的に進出し、エリトリアとソマリアを植民地化した。内陸に位置するエチオピアはイタリアの侵攻に抵抗し、1896年のアドワの戦いで顕著な勝利を収めたが(第一次エチオピア戦争)、1936年にはベニート・ムッソリーニによるファシスト政権下のイタリアによって占領された(第二次エチオピア戦争)。 植民地政策として分割統治が採られ、かつての支配階級であったアムハラ人は疎外され、ムスリムのオロモ人は優遇されることとなった。イタリアのファシスト政権は植民地全土に道路を敷き、多くの行政サービスを提供した。しかし、アディスアベバでは東アフリカ総督ロドルフォ・グラツィアーニによって修道院が襲撃され、エチオピア人の住居が焼かれ、3万人のエチオピア人が殺された(イェカティト12)。 歴史第一次エチオピア戦争までエチオピア地方はアフリカ北東部に位置しインド洋から地中海をつなぐ交通の重要拠点であり、ヨーロッパ諸国は強く関心を持っていた[6]。エチオピアはアクスム王国から続くキリスト教王国の伝統を保有する[7]。 1880年代に始まったアフリカ分割においてイギリスがアフリカ北東部の「アフリカの角」と呼ばれる地域の植民地化を進めた[8]。フランスはイエメンのアデンを併合したイギリスに対抗すべく、1888年にエチオピア北東にジブチ市を建設し周辺を植民地化する。イタリアは植民地獲得に出遅れており、アフリカの空白地帯への進出・獲得に乗り出していた[9]。 19世紀、エチオピアの諸侯が乱立する「諸公侯時代」を武力で終わらせたテオドロス2世はイギリスと敵対するが、イギリスとの戦いに敗北し自殺すると再び諸侯の勢力争いが再開した。2度目の内乱はイギリスから武器を入手したヨハンネス4世が即位する[10]。即位した後も、アムハラ南部のシェワを支配するメネリク1世は抵抗を続け、服従したのは即位から6年後の1878年であった。ヨハンネス4世はイタリアの進出に警戒感を持っていた[11]。 1881年にイタリアはエリトリア(エチオピアはエリトリアの南に位置する地域である[12])のアッサブ湾を支配し、4年後に同地のハベシュ地方を併合する[13]。 ヨハンネス4世がマフディー戦争(スーダンのマフディー教徒との戦い)で戦死すると[14]、シェワを支配するメネリク1世は皇帝を名乗り北部と南部で勢力を拡大させる。内戦に勝利したメネリク1世の即位後、1889年にウッチャリ条約を結び、イタリアは皇帝の地位を承認する[15]。同年、イタリアはエチオピアの南東に接するイタリア領ソマリランド(現ソマリア南部)を獲得した[8]。1890年、同条約でエリトリアを植民地化[15]。 イタリアとエチオピアとの関係はしばらくは良好であったが、ウッチャリ条約の解釈をめぐって対立[15]。1896年にイタリアはエチオピアへ侵攻したが、イタリアの支配拡大を恐れたフランスはエチオピアにライフル銃など近代的な装備を提供した。1896年のアドワの戦いで戦闘はエチオピアの勝利に終わる[16]。これを第一次エチオピア戦争という[17]。エチオピアはリベリアと並んでアフリカ大陸の数少ない独立国として残った[18]。しかしイタリアはエリトリアとイタリア領ソマリランドの植民地を残した[19]。 第二次エチオピア戦争→詳細は「第二次エチオピア戦争」を参照

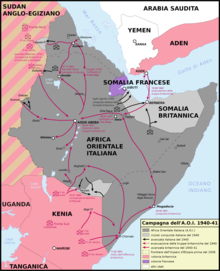

歴史家たちは1935年にイタリアがエチオピアを攻撃した理由について分かれている。Franco CatalanoやGiorgio Rochatのようなイタリアの歴史家の中には、侵略は社会帝国主義であり、大恐慌がイタリアのファシスト政権トップベニート・ムッソリーニの威信をひどく傷つけ、ムッソリーニは世論をそらすために外国戦争が必要だったと主張した。他の歴史家、Pietro Pastorelliなどはその侵攻はイタリアのメイン・パワーを紅海領域と近東に作るための拡張主義計画の一環として始まったと主張している。アメリカの歴史家MacGregor Knoxは中道的な解釈を提示し、戦争は国外と国内の両方の理由で開始され、ムッソリーニの長期的拡張計画の一環であると同時に、ムッソリーニに外交政策上の勝利をもたらし、国内でファシズム体制をより過激な方向に推し進めることを意図していたと主張した[20]。いずれにしても、ファシスト政権下でのエチオピア侵攻の優先順位は高かった[21]。 1934年にはワルワル事件が発生し、エチオピアとイタリアの関係は悪化。1935年10月3日にイタリアは宣戦布告なしにエチオピアに進攻した。10月6日にエチオピア北部のアドワを占領しエチオピア内陸部に進軍、エチオピア軍は撤退を重ねた。エチオピアは国際連盟に侵略を訴え、1935年10月10日に国際連盟はイタリアに対する経済制裁を決議したが効果を持たなかった。イギリスとフランス両国はホーア・ラヴァル協定によりイタリアのエチオピア侵略を容認した[21]。国際連盟はエチオピア併合直後に制裁を撤回した[22]。 1936年5月2日、当時のエチオピアの皇帝であったハイレ・セラシエ1世は国外に亡命し、その直後にイタリア軍はアディスアベバを占領した。5月9日にはイタリア領ソマリランド・エリトリアの両植民地と占領したエチオピアを統合してイタリア領東アフリカを形成した[1]。 イタリア国王であったヴィットーリオ・エマヌエーレ3世がエチオピア皇帝を兼任した[2]。ピエトロ・バドリオが東アフリカ総督に就任し[2]、副王にも就いた[3]。6月11日、ロドルフォ・グラツィアーニはバドリオに代わって副王に就任した[3]。 第二次世界大戦→詳細は「東アフリカ戦線 (第二次世界大戦)」を参照

1940年6月10日、イタリアはイギリスとフランスに宣戦布告。1940年8月3日、イタリア軍はエチオピア北東部のイギリス領ソマリランドに侵攻した[23]。その16日後の8月19日にイタリア軍はイギリス領ソマリランド首都のラリベラを占領し、イタリア領東アフリカに統合した[24]。 1941年初頭、イタリア軍はケニアとスーダンから後退した[25]:421–422。エチオピア軍とイギリス軍がエチオピアに進攻するとイタリア軍は各地で敗戦を重ね、イギリス軍はソマリランドやエリトリアでもイタリア軍掃討作戦を行った[26]。1941年4月6日、アディスアベバは第11東アフリカ師団に占領され、それを受け都市は降伏した[25]:421–422。エリトリアのケレンやエチオピアのデブレマルコス、メガ、デンビドロ、アンバ・アラジェなどが主な戦場となった。1941年5月5日、ハイレ・セラシエ1世はアディスアベバに帰還し多くのエチオピア人から歓迎された[26]。 5月19日にはエチオピア総督アメデーオ・ディ・サヴォイア=アオスタが降伏するが[27]、ゴンダールの戦いで敗北した少数のイタリア軍兵士は、北アフリカの枢軸軍が進撃してくることを当てにしてイタリア降伏の1943年9月までゲリラ戦を展開した[28]。 第二次世界大戦後イタリア軍を駆逐した後、イギリスはエチオピア含むイタリア領東アフリカ全体にイギリス軍による軍政を敷く計画を持っていた。しかし、ハイレ・セラシエ1世はそれを拒否し、1941年5月5日に独立の回復を宣言。イギリス側はエチオピア領土に対する野心、エチオピア側はイギリスの影響力の排除を求めていた。イギリスとエチオピアの妥協の結果、両国は第一次アングロ・エチオピア協定を締結した[29]。 第一次アングロ・エチオピア協定ではエチオピアの独立国家としての地位を獲得し、イギリス軍による軍政から逃れた。しかし、イギリスはエチオピアに対して国家再建に必要な4年間で325万ポンドの財政支援・軍事支援の支援・アドバイザーの派遣と引き換えにエチオピアの国庫の管理・イギリスの外国人アドバイザーの派遣・イギリスによる貿易の独占を取り決めた[30]。 エリトリア、オガデン地方、ディレ・ダワ、そしてアディスアベバ・ジブチ鉄道沿線地域ではイギリス軍の軍政が始まったが、エチオピアはこれらすべての地域に対する主権を主張した。エリトリアについては長年の悲願だった海に繋がるためエチオピアは同地を「歴史的領土」であると主張し、イギリスはエリトリアを手放すつもりはなくエリトリアの保有をめぐる議論は国際連合の場に移される[31]。1942年にイギリスの保護領となったエリトリアは[32]、国際連合によって管理されることになる[13]。 イギリスとエチオピアとの関係は大きく冷え込み、1954年までイギリスはオガデン全域の占領を続けた。エチオピアはイギリスから300万ポンドの財政支援の提案も拒否した。エチオピアはアメリカ合衆国に歩み寄り、エチオピアとアメリカの関係は緊密になった。1943年、アメリカ公使館がアディスアベバで再開され、8月9日にはレンドリース条約も結ばれアメリカによるエチオピア支援が始まった。エチオピアはアメリカの後ろ盾を獲得した[33]。国連におけるエリトリア問題の討議では、イギリスはイギリス領スーダンとエチオピアでエリトリアをキリスト教地域とイスラム教地域に分割することを提案した。しかし国連ではこの提案は受け入れられず、アメリカの要望によってエリトリアはエチオピアと連邦制を組むことになった。エリトリアは一時的に自治権を得たが、1962年にエチオピアの1州として併合される[13]。 1947年2月にイタリアはパリで結んだ[34]イタリアとの平和条約によりイタリアはアフリカ植民地の主権を公式に放棄した。1949年11月、国連は、ソマリアが10年以内に独立を達成することを条件に、イタリアにイタリア領ソマリランドの信託統治権を認めた[35]。1955年にはイギリスはオガデン北部の最後の占領地ハウドから撤退した[36]。ソマリアでは大ソマリア運動が盛り上がり、1960年、イタリア領ソマリランドとイギリス領ソマリランドが独立し合併。ソマリア共和国が設立された[37]。 エチオピアは再度エチオピア帝国として独立[12]、1942年にイギリスの影響下で保護領であったエリトリアを1952年に連邦国家として組み込み[32]、1962年から1993年までエチオピアの一州とした[13]。平和条約によってイタリアからエチオピアに対して2500万ドルの賠償がなされた[34]。イタリア撤退後の社会の混乱の中でエチオピア政府は地方自治を抑え込み中央集権化を進めようとした[38]。それに反発し、メケレ近郊では農民の反乱であるワヤネの反乱が発生した[39]。 植民地統治植民地はイタリア国王によって任命された州総督によって統治された。領土は行政上の目的でさらに6つの州に分割され、さらに40のcommissariatiに分割された。 領土1936年に統治機構が設立されたとき、イタリア領東アフリカは、保有していたアフリカの角のイタリアの所有地、イタリア領エリトリアとイタリア領ソマリランドを、征服されたエチオピア帝国と組み合わせたものであった[40]。 1940年にイタリア領東アフリカは一時的に拡大し、イタリア軍がイギリス領ソマリランドへ侵攻したことで、フランス領ソマリランドの小さな植民地を除くすべてのソマリ領土がイタリアの占領下に置かれた。しかし、拡大した植民地は、東アフリカでの戦いの過程で植民地がイギリス軍に占領されたため、わずか1年後に解体された[41]。 統治 イタリアによる統治が直接的及んだのはアディスアベバなど主要な都市、そしてティグライ州やオガデン地方に限定されていた。イタリア統治下では旧統治機構は解体され、イタリア人による統治体制が植民地統治に組み込まれた。イタリアは皇帝に不満を抱くエチオピア貴族を懐柔し侵攻の際に利用し、エチオピア貴族とイタリア統治の際に領地と称号を与える約束をした[42]。しかしムッソリーニが反対し、イタリアに協力したエチオピア貴族はイタリア統治の中で宙に浮いた存在になった[43]。 イタリア領東アフリカにおけるファシスト政権下の植民地政策は、分割統治の特徴を持っていた。過去にエチオピアを支配していた正教会のアムハラ人を弱体化させるため、エリトリアのティグリニャ人やソマリ人が主張する領土がエリトリア州やソマリア州(オガデン地方)に割り当てられた。1936年の戦争後の復旧の努力は、イタリア植民地へのムスリムの支持を強化するために、植民地内のムスリムの人々に利益をもたらすことを重視していた。これはアムハラ人の犠牲を伴っていた[44]:5。 エチオピアの地方貴族などはイタリア統治に対する抵抗運動を行ったが、各地の抵抗運動は連携を図ることが困難だった。ゴンダールやシェワなどでは貴族を中心としたイタリアのエチオピア統治に対する統一的な抵抗運動のレジスタンス拠点が築かれた。このレジスタンス活動を行うものはアルベンニャ(英語でパトリオット[45])と呼ばれた。第二次世界大戦がはじまるとイギリス軍はアルベンニャに軍事支援を開始した。支援によって軍事的に組織されたアルベンニャ軍はギデオン軍とも呼ばれた[46]。 特にイタリア支配が全域に及んだティグライ州では現地貴族が不在となり社会は大きく変容した。イタリア人やエリトリア人により統治体制が変わり、減税、道路や灌漑設備の設置などのインフラ整備などが行われた。また、農村の一部においてはイタリア人によるイタリア語の4年制の初等教育が行われ、医療従事者によるワクチンの注射が行われた。これらの経験は戦後のティグライ社会の反乱と混乱に影響した[47]。 イタリアによる残虐行為 1937年2月、イタリア人兵士とエリトリア人兵士の大量殺害とイタリア領東アフリカ総督の元帥ロドルフォ・グラツィアーニの暗殺未遂事件を受けて、イタリア軍は暗殺者が隠れていたとされるエチオピアの有名な修道院Debre Libanosを襲撃し、修道士と修道女が殺された。その後、イタリア人兵士はアディスアベバのエチオピア人の住居を破壊し、エチオピアの推定によると約3万人のエチオピア人が殺され、彼らの家は焼け落ちた[48][44]:5。この虐殺はアムハラ語でイェカティト12として知られるようになった[49]。 虐殺の後、グラツィアーニは「エチオピアの屠殺者」として知られるようになった[50]。その後彼はムッソリーニに追い出されアメデーオと入れ替えられた。アメデーオは原住民に対してより融和的な政策をとり、エチオピアの安定化に大きな成功を収めた[51]。 イタリアが第二次世界大戦に参戦する前夜(1940年1月・2月)、エチオピアのゲリラはまだハラリ州とガラ・シダモ州のいくつかの地域を支配していた。アメデーオの融和的な努力により、当時アルベンニャの最後の指導者であったAbebe Aregaiは、1940年春イタリアに降伏提案をした。1940年6月10日のイタリアの宣戦布告とイギリスの干渉により、降伏提案は阻止された[52]。 経済 ファシスト政権下のイタリアは、エチオピアに農場や小規模な製造業を設立することでイタリアの農民を植民地に誘致しようとした[54]:5。しかし、エチオピアの植民地に来たイタリア人は少なく、大部分はエリトリアやソマリアへ向かった。イタリア領エリトリアは、約8万人のイタリア系エリトリア人によってある程度の発展を享受していたが[55]、1940年までにエチオピアに到着した農民は3200人に過ぎず、ファシスト政権の目標の10%未満であった[54]:6。特にイタリア南部の貧しい農家を入植させることを想定していた[42]。エチオピア帝国の臣民だった人々による継続的な反乱、天然資源の不足、険しい地形、政治的および軍事的状況の不安定さなどが、地方での開発と定住を妨げた[54]:6。 イタリア人はエチオピアのインフラ開発に大規模な投資を行った。彼らはアディスアベバとマッサワ、アディスアベバとモガディシュ、アディスアベバとアッサブを結ぶ「帝国の道」を建設した[56]。道路と橋の建設には大量のエチオピア人が動員され、その後エチオピアの物流に重要な役割を果たした。また都市部では医療設備、教育、電気、電信などの他のインフラ整備も進み、社会変化が起こった[42]。エリトリア州ではマッサワとアスマラ、アゴルダトをつなぐ鉄道が作られた[12]。アスマラは「第二のローマ」と呼ばれ、イタリア風の建物が立ち並び、1941年までに銀行や映画館、教会などが建設された[57]。また、ファシスト政権の建築家たちは、最先端のイタリア領東アフリカの首都を建設するために、アディスアベバの拡大のための都市計画を立案したが、これらの建築計画は、他のすべての開発計画と同様に第二次世界大戦によって中止された[58]。 しかし、1936年度から1937年度の予算は、植民地に必要なインフラ整備のために191億3600万イタリア・リラに設定されていたため、エチオピアとイタリア領東アフリカの維持には莫大な費用がかかることが分かった。当時、イタリアの年間歳入は185億8100万イタリア・リラであった[44]:5。 人口 1939年、イタリア領東アフリカには16万5267人のイタリア人がいた。しかしその大部分はアスマラやアディスアベバ、モガディシュなど主要都市に集中していた。イタリア人以外も含めるとイタリア領東アフリカの総人口は1210万人に上った[59]。イタリア系エリトリア人は約4000人から第二次世界大戦初頭には10万人近くまで増加した[60]。

脚注

参考文献

関連項目Information related to イタリア領東アフリカ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||