|

コンピュータゲームの歴史

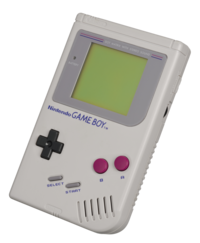

本項ではコンピュータゲームの歴史について述べる。コンピュータゲームは1950年代から1960年代に科学者やコンピュータ技術者、プログラマによって開発され、1972年にアタリのアーケードゲーム『ポン』が商業的に成功したことで、産業化が始まった。1977年に発売されたロムカセット式家庭用ゲーム機『Atari Video Computer System』が北米で大ヒットしたが、1983年に起こったアタリショック(Video game crash of 1983)により、北米のゲーム市場は停滞した。1983年に日本で発売されたロムカセット式家庭用ゲーム機『ファミリーコンピュータ』が大ブームとなり、任天堂は1985年に北米で『Nintendo Entertainment System』を発売し、北米の家庭用ゲーム機市場を再び活性化させた。 1990年代以降、北米やヨーロッパではパソコンゲームが主流となり、MODやオンラインゲームが人気となったが、日本ではゲーム業界最大手の任天堂がパソコンゲーム市場に参入しなかったこともあり、パソコンゲームが主流とはならず、家庭用ゲーム機がゲーム市場を支配し続けた。1994年にソニーが『PlayStation』で家庭用ゲーム機市場に参入し、3DCGやCD-ROMをゲーム市場に普及させた。2000年の『PlayStation 2』ではDVD規格の普及に貢献した。任天堂は1989年に『ゲームボーイ』を発売し、携帯型ゲーム機市場を切り開いた。2006年にはソニーが『PlayStation Portable』で携帯型ゲーム機市場に参入し、任天堂の『ニンテンドーDS』に対抗した。 2000年代から2010年代にかけて、世界でスマートフォンやタブレットが普及したことで、モバイルゲーム市場が急拡大し、フリーミアム(F2P)や、アイテム課金、サブスクリプションなど新たなビジネスモデルへ移行した。2010年代以降、eスポーツの普及や、ゲーム配信の流行もあり、全世界でコンピュータゲーム人気が高まり、中国などの新興国でもモバイルゲームやパソコンゲームが広く普及した。 1970年以前1912年、スペインの技術者レオナルド・トーレス・ケベードが、チェスのオートマタ『エル・アヘドレシスタ』を発明した。自動でエンドゲームを行う装置で、歴史上最古のコンピューターゲームと考えられている。 1939年、ニューヨーク万博でエドワード・コンドンがニムのコンピュータゲーム『en:Nimatron』を展示した[1]。 1947年、en:Thomas T. Goldsmith Jr.とen:Estle Ray Mannが『陰極線管娯楽装置』(cathode-ray tube amusement device)を開発した。ブラウン管を使用した最初のゲームであり、世界初のコンピュータゲームとされることもある。 1950年に『en:Bertie the Brain』、1951年に『Nimrod』、1952年に『OXO』、クリストファー・ストレイチーのチェッカープログラムが開発された。これらは全てアナログゲームをコンピュータ上で再現したものであり、技術デモンストレーションとして開発された。OXOとクリストファー・ストレイチーのチェッカープログラムはディスプレイ画面に映像を表示する最古のゲームである。 1958年、ブルックヘブン国立研究所のウィリアム・ヒギンボーサムがテニスの試合をシミュレートするコンピュータゲーム『Tennis for Two』を開発した。学術研究やデモンストレーションではなく、純粋に娯楽製品として開発された最初のコンピュータゲームであるため、Tennis for Twoは世界初のコンピュータゲームとされる。 1962年にスティーブ・ラッセルが「PDP-1」上でデモプログラムとして発表した『スペースウォー!』は、アメリカ中のPDP-1に広まった。スペースウォー!は複数のコンピュータでプレイされた最初のコンピュータゲームである。 1970年代→「第一世代ゲーム機」も参照

1971年、ノーラン・ブッシュネルが『スペースウォー!』を元に世界初のアーケードゲーム『コンピュータースペース』を製作・発売した。 1972年、ラルフ・ベアがマグナボックスから世界初の家庭用ゲーム機『オデッセイ』を発売。オデッセイのデモンストレーションを見たノーラン・ブッシュネルは同年にアタリを創業し、『ポン』を発売。オデッセイに内蔵された『テーブルテニス』を模倣したゲームで、2人のプレーヤーが両側のパドルを操作してボールを打ち合い、得点を競う。パドルにボールが当たる位置により、跳ね返る速度・角度が変わる。ポンは商業的に大成功を収め、多くのコピーゲーム(ポンクローン)が製作された。ポンは商業的に成功した最初のコンピュータゲームであり、コンピュータゲーム産業の発展・確立に貢献した。アタリは1975年に家庭用ゲーム機『ホーム・ポン』、1976年に『ブレイクアウト』(ブロックくずし)を発売し、大ヒットとなった。 日本でもポンやブロックくずしのコピーゲームが製作され、多くの会社がゲーム業界に参入した。日本初のアーケードゲームは1973年にタイトーが発売した『サッカー』とされており、日本初の家庭用ゲーム機は1975年にエポック社が発売した『テレビテニス』である。1977年に任天堂が発売した『カラーテレビゲーム15』は任天堂初の家庭用ゲーム機である。 1974年、テーブルトークRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ』(略称:D&D)が発売。世界初のロールプレイングゲームであり、D&Dを元にしたコンピュータゲームが多数作られた。初期のコンピュータRPGである『dnd』や、『ダンジョン』、初期のアドベンチャーゲーム『コロッサル・ケーブ・アドベンチャー』に多大な影響を与えた。 1978年、タイトーが『スペースインベーダー』を発売。日本で喫茶店を中心にテーブル型の筐体が出荷され、社会的な大ブームとなった。「インベーダーハウス」と呼ばれる、スペースインベーダーを並べた施設も人気を博した。一方でインベーダーブームは多くの犯罪のきっかけとなり、1979年6月からの取り締まり強化やマスコミによる報道によりブームは沈静化していった(スペースインベーダー#ヒットと社会現象も参照)。 1980年代→「第二世代ゲーム機」も参照

Atari VCSの成功とアタリショック→「アタリ_(企業) § カサール時代」、および「アタリショック」も参照

1976年にフェアチャイルドが『チャンネルF』、1977年にアタリが『Video Computer System』(通称:Atari VCS、後にAtari 2600に改称)を発売した。チャンネルFとAtari VCSは以前のハードとソフトが一体化していたゲーム機とは違い、ロムカートリッジによりゲームソフトを交換して遊ぶことができ、ゲームソフトという新しい市場を切り開いた。 アタリはゲーム機とゲームソフトの両方を製造・販売し、Atari VCSにより、アメリカの家庭用ゲーム機産業は大きく成長したが、1982年末にゲームソフトの大幅な値崩れを起こし、翌年の1983年には家庭用ゲーム機市場がほぼ消失してしまう(アタリショック)。サードパーティによるゲームソフトの粗製乱造や、アタリが『パックマン』や『E.T.』を大ヒットを見込んで大量に注文・生産し、大量の売れ残り在庫を抱えたことが原因とされる。 アーケードゲームの黄金時代1970年代後半から1980年代にかけて、日本とアメリカの両方でアーケードゲームが商業的に成功し、ゲーム市場を牽引した。アメリカでは「アーケードゲームの黄金時代」と呼ばれている。 1978年、『スペースインベーダー』が発売され、日本とアメリカの両方で商業的な成功を収めた。スペースインベーダーは、その後の多くのシューティングゲームに影響を与えた。この時期の著名なゲームとして、『ギャラクシアン』、『アステロイド』、『センティピード』、『ディフェンダー』、『パックマン』、『ドンキーコング』、『フロッガー』、『ディグダグ』、『ギャラガ』などがある。パックマンは北米でアニメや音楽が大ヒットし、80年代のミッキーマウスと称された。 1980年代、アーケードゲームはゲーム業界の中心だったが、1990年代以降、家庭用ゲーム機やパソコンゲームの普及により、アーケードゲームおよびゲームセンターは衰退していった。 ゲーム&ウオッチの大ヒット1980年、任天堂が携帯型ゲーム機『ゲーム&ウオッチ』を発売。ソフト内蔵の電子ゲームで、多くのタイトルが発売された。全世界で合計4,340万台を売り上げ、任天堂のゲーム機として初の世界的大ヒットとなった。ゲーム&ウオッチのヒットにより、他社から多数の電子ゲームが発売され、流行した。 ファミコンブーム1981年に発売されたエポック社のロムカセット式家庭用ゲーム機『カセットビジョン』の成功で1983年には多くのロムカセット式ゲーム機が発売された。その中で任天堂の『ファミリーコンピュータ』(ファミコン)が大ヒットし、急激にシェアを拡大した。1984年から多数のサードパーティが参入し、エニックスの『ドラゴンクエスト』シリーズは社会現象として多くのマスメディアで取り上げられた。1985年から、ファミコンは『Nintendo Entertainment System』(NES)として日本国外で発売された。NESはアタリショックで衰退した北米の家庭用ゲーム機市場で圧倒的シェアを占めた。 ホームコンピュータの台頭1977年にアメリカでAppleが『Apple II』を専門の技術者ではない一般人でも使えるホームコンピュータとして発売。多数のアプリケーションソフトウェアが開発され、1980年代にかけてパソコンゲームの標準的なプラットフォームとして多くのゲームが開発された。 1981年にコモドールが『VIC-20』を発売。ゲームユーザーを狙った広告戦略が成功し、VIC-20は100万台以上を売り上げた世界初のコンピュータとなった。翌年の1982年にコモドールはVIC-20の後継機として『コモドール64』を発売した。名前の通り当時としては大容量の64キロバイトのRAMを搭載したパソコンで性能的にはApple IIに匹敵するが価格は大幅に安く、アタリショックの中でも売上を伸ばし、事実上の受け皿となった[2]。 IBM PCの発売と互換機の普及→「パーソナルコンピュータ史」も参照

1981年にIBMがIBM Personal Computer(型番5150)を発売。1983年に後継機であるPC/XT、1984年にPC/ATを発売し、IBMのブランド力により米国市場を席巻した。IBM PCシリーズは汎用的な部品を採用し、オープンアーキテクチャであったため、IBM PCクローン機を販売するベンダー(販売者)が多数登場し、1980年代以降、PC/AT互換機はパーソナルコンピュータのデファクトスタンダードとなった[3][4]。 パソコン御三家1980年代、日本電気(NEC)のPC-8800シリーズ、富士通のFM-7シリーズ、シャープのX1シリーズが御三家と呼ばれ、日本のパーソナルコンピュータ市場でシェア競争を繰り広げた(8ビット御三家も参照)。1983年、アスキーとマイクロソフトがパソコンの共通規格であるMSXを発表。多くの日本の電気機器メーカーが参画した。MSXは御三家と比べて価格が安かったことや、多数のゲームソフトが発売されたこともあり、ファミコンなどの家庭用ゲーム機と比較され、競合した。1985年にはMSX2が発表された。1990年代に入ると16ビット機への移行が進み、NECのPC-9800シリーズが日本でデファクトスタンダードとなり、ほぼ寡占状態となった。 ゲーム雑誌の創刊多くのゲーム雑誌が創刊された。パソコンゲームでは『マイコンBASICマガジン』(電波新聞社)、『月刊ログイン』(アスキー)、『コンプティーク』(角川書店)、家庭用ゲーム機では『Beep』、『ファミリーコンピュータMagazine』(徳間書店)、『ファミコン通信』(アスキー)、『ファミコン必勝本』(JICC出版局)、『マル勝ファミコン』(角川書店)、アーケードゲームでは『ゲーメスト』が創刊された。 1985年、『スーパーマリオブラザーズ完全攻略本』(徳間書店)が120万部のミリオンセラーとなり、書籍ベストセラーの1位となる。さらに翌1986年も1位となる[5]。 子供向け漫画雑誌『コロコロコミック』が1985年にハドソンと提携し開催した全国キャラバンで当時ハドソン所属の高橋名人が「16連射」を披露し、ファミコン名人として子供たちを中心に一世を風靡した。 1990年代     セガvs任天堂1987年にNECホームエレクトロニクスが『PCエンジン』、1988年にセガが『メガドライブ』、1990年に任天堂が『スーパーファミコン』(SFC)を発売した。 SFCがファミコンの圧倒的なシェアを引き継ぎ、2世代連続でハードとソフトの両方でトップシェアとなった。PCエンジンは本体を周辺機器で拡張させる「コア構想」により、多くの本体と周辺機器が発売された。1988年に周辺機器のCD-ROM2を発売し、CD-ROMをゲームソフトとして採用した世界初の家庭用ゲーム機となった。日本国内の販売台数はSFCが1,717万台、PCエンジンシリーズが590万台、MDが358万台で、SFCの一人勝ちとなった。 セガは1989年にメガドライブの北米版『SEGA GENESIS』を発売した。GENESISは1990年に発売された任天堂の『Super Nintendo Entertainment System』(SNES)と競合した。セガは任天堂の『スーパーマリオブラザーズ』に対抗し、1991年に『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』を発売した。客がGENESISとSNESを比べてGENESISを買って帰るという内容の比較CMが話題となり、GENESISの売り上げが急増した。その後も本体の値下げや、積極的な広告戦略により、北米のゲーム機市場で一強だった任天堂と互角以上のシェア争いを繰り広げた[6]。 ゲームボーイの大ヒット1989年、任天堂が携帯型ゲーム機『ゲームボーイ』(GB)を発売。同年に発売された『テトリス』が大ヒットし、出荷台数を牽引した。1996年に『ポケットモンスター 赤・緑』が社会現象となり、市場が再活性化した。1996年に『ゲームボーイポケット』、1998年に『ゲームボーイカラー』が発売され、ゲームボーイシリーズは任天堂のゲーム機として初めて世界累計で1億台を売り上げた。 3Dグラフィックスの普及1989年にナムコが3次元コンピュータグラフィックス(3DCG)に特化したアーケードゲーム基板「SYSTEM21」を開発し、『ウイニングラン』、『スターブレード』、『ソルバルウ』などを製作。1992年にセガが「MODEL1」を開発し、『バーチャレーシング』『バーチャファイター』などを製作した。ナムコとセガによって、多くのアーケードゲームが3DCGへと移行した。家庭用ゲーム機でも、1994年のセガサターン(セガ)、PlayStation(SCE)、1996年のNINTENDO 64(任天堂)は全て3D描画機能を備えている。以降、3DCGのゲームがアーケードと家庭用の両方で普及した。 対戦格闘ゲームブーム1991年、アーケードゲーム『ストリートファイターII』(カプコン)が日本とアメリカの両方で爆発的ヒットを記録し、対戦型格闘ゲームブームを起こした。1990年代に多くの格闘ゲームが流行し、『バーチャファイター』、『闘神伝』のヒットにより、1990年代後半には『鉄拳』、『ソウルエッジ』、『デッド オア アライブ』など多くの3D格闘ゲームが登場した。 次世代機戦争1994年にセガが『セガサターン』(SS)、ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)が『PlayStation』(PS)、1996年に任天堂が『NINTENDO 64』(N64)を発売した。 1994年に発売されたPSとSSは本体の価格競争が激化し、本体の値下げを繰り返した。他にも同時期に、3DO社の『3DO REAL』や、NECの『PC-FX』、SNKの『ネオジオCD』、バンダイ・Appleの『ピピンアットマーク』など多くのゲーム機が発売され、次世代機戦争と呼ばれた。新規参入したゲーム機のほとんどが商業的に失敗し、ゲーム機市場から撤退した。これ以降、家庭用ゲーム機はソニー・任天堂・セガ(セガ撤退後はマイクロソフト)による寡占状態が続いていく。 第五世代ゲーム機の多くがソフトウェア媒体にCD-ROMを採用した。CD-ROMはロムカセットと比べて大容量・低コストが特徴で、1万円を超えることもあったゲームソフトの価格をCD-ROMでは6000~7000円台まで下げることができた。任天堂もN64はロムカセットだったが、2001年の『ゲームキューブ」では光ディスクを採用している。CD-ROMの普及と、PSとSSの性能差が比較的少なかったことから、『ときめきメモリアル』、『Dの食卓』などPSとSSの両方でクロスプラットフォーム展開をするサードパーティが増えた。一方でドラゴンクエストシリーズやファイナルファンタジーシリーズといった大作シリーズは一つのゲーム機のみの独占販売を維持し、『ファイナルファンタジーVII』がPS独占で発売されたことはPSとSSのゲーム機競争に影響を与えた。 1990年代以降、アーケードゲームと家庭用ゲーム機の性能差が小さくなり、アーケードゲームのタイトルが登場後、すぐに家庭用ゲーム機に移植されることが多くなった。ゲーム市場のアーケードゲームが占める割合は減少し、家庭用ゲーム機が売上と技術の両方で市場を牽引するようになった。 中古ゲームソフト訴訟1994年にPlayStationを発売し、ゲーム業界に参入したSCEはSMEの流通網を使い、在庫を少なく維持し、リピート発注によりメーカー(SCE)と小売店との直接取引により、PSのソフトを流通させた。SCEは小売店に対し、「値引き販売禁止(再販売価格維持)」「中古品売買禁止」「同業他社への在庫横流し禁止」を小売店に要請した[7]。1998年1月、SCEは小売業者及び卸売業者の事業活動を制限した事実が認められたとして、独占禁止法違反で排除勧告を受けた[8][9]。 1996年にゲームソフトメーカーの団体コンピュータエンターテインメントソフトウェア協会(CESA)が設立された。1997年にCESAはゲームソフトの中古販売は一切許可していないと主張し、中古ソフト撲滅キャンペーンを大々的に展開した。1998年に中古ゲームの販売会社に対し、ソフトの販売差し止めを求めて提訴した[10]。2002年に最高裁判所は、メーカー側の上告を全て棄却し、中古ゲームソフトの売買は合法であると認められた[11](テレビゲームソフトウェア流通協会を参照)。 メディアミックス1994年の『ときめきメモリアル』(コナミ)は1992年の『同級生』(エルフ)と共に「恋愛ゲーム」というジャンルを確立した。ときめきメモリアルはPCエンジンSUPER CD-ROM2向けに発売され、1995年にPS版が発売されると、大ヒットとなり、関連作品やキャラクターCD、グッズ、フィギュアが発売され、人気を博した。 1996年の『ポケットモンスター 赤・緑』は漫画、アニメ、トレーディングカードゲームなど多くのメディアミックス展開により、世界的ブームとなった。アニメ映画『ミュウツーの逆襲』は世界各国で公開され、大ヒットした。アメリカでの週末の北米興収ランキングで1位となった初の日本映画となり、興行収入は8570万ドルを記録した。 1990年代以降、ゲーム作品のメディアミックスは一般的となり、2000年代に入ると漫画やアニメがゲーム化される事例も増えた。 FPSの誕生とMODの流行1992年の『Wolfenstein 3D』(id Software)は3Dシューティングの始祖と呼ばれ、ファーストパーソン・シューティングゲーム(FPS)というジャンルを確立した。id Softwareは『Wolfenstein 3D』の後継作品として1993年に『DOOM』、1996年に『Quake』を発売した。『DOOM』は火星を舞台にしたFPSで、シューティングだけでなく、探索しゴールを目指すというアドベンチャーゲームとしての要素もある。北米で発売されると、すぐに大ヒットを記録し、その後の多くのシューティングゲームに影響を与えた。 『モータルコンバット』や『ナイトトラップ』の残虐な描写が問題視され、論争となったことで1994年にコンピュータゲームのレイティング審査を行う団体「エンターテインメントソフトウェアレイティング委員会」(ESRB)がアメリカで設立された。『DOOM』や、ガンシューティングゲームの『リーサルエンフォーサーズ』も社会的影響を懸念され、批判された。 1990年代後半に『DOOM』、『Quake』のMODが公開され、流行した。MODとは、ゲームのグラフィックやデータを改造するファイル・プログラムで、改造・変更という意味の「modification」の短縮形である。ゲームのほぼ全てを変更する大規模なMODは「トータルコンバージョン」と呼ばれる。『ハーフライフ』をチーム制のオンラインゲームに改造した『カウンターストライク』は世界中のハーフライフユーザーから支持され、人気を博した。『DOOM』、『Quake』、『ハーフライフ』はインターネット上でMODコミュニティが形成され、多くのMODが作成された。 2000年代    オンラインゲーム市場の拡大1997年の『ウルティマオンライン』、1999年の『エバークエスト』、『Asheron's Call』の商業的成功によってMMORPG(大規模多人数参加型オンラインRPG)が流行し、アメリカと韓国で多くのMMORPGが制作された。韓国は1998年に金大中が大統領に就任し、アジア通貨危機下でIT産業を奨励し、莫大な投資を行い、経済の建て直しを図った。急速にインターネットが普及し、IT先進国となった韓国では家庭用ゲーム機よりもオンラインゲームが普及した。2000年頃、韓国内で「eスポーツ」の用語が広まり、欧米などで大々的なコンピュータゲームの世界大会が開催されるようになった。 2000年代に入ると全世界でインターネットが普及したことでMMORPGおよびオンラインゲームのプレイヤー数は爆発的に増加した。2003年に韓国で運営が開始されたMMORPG『メイプルストーリー』(ネクソン)は基本無料・アイテム課金型のビジネスモデルを初めて採用したとされる。その一方で長時間のゲームプレイによるゲーム依存症が社会問題となった。 セガの家庭用ゲーム機事業撤退とマイクロソフトの参入1998年にセガが『ドリームキャスト』、2000年にSCEが『PlayStation 2』(PS2)、2001年に任天堂が『ニンテンドー ゲームキューブ』を発売した。 ドリームキャストはPS2とのシェア争いに敗北し、2001年に生産中止したことで莫大な赤字となった。セガは家庭用ゲーム機事業から撤退し、以降はサードパーティへ転換した。PS2はPSソフトの互換性を持ち、PSのシェアを引き継いだことで、2世代連続でトップシェアとなった。PS2は安価なDVDプレイヤーとしても注目され、DVDの普及に大きく貢献した。ゲームキューブはゲームソフトの売上が伸びなかったことや、1990年代後半から続く日本のゲーム業界の縮小(ゲーム離れ)が原因となり、売上は伸び悩んだ。海外市場でも苦戦し、前世代機ののNINTENDO64よりも販売台数は減少した。 2001年にマイクロソフトが『Xbox』で家庭用ゲーム機事業へ参入した。全世界累計販売台数は2,400万台で、ドリームキャストとゲームキューブの販売台数を超え、PS2に次ぐシェアを獲得したが、製造コストの高さにより巨額の損失を出した。 ゲーム離れと任天堂の「ゲーム人口拡大」戦略日本国内の家庭用ゲームソフト市場は1997年の5833億円をピークに減少を続け、2005年は3141億円と1997年の54%にまで低下した[12]。一方で、日本のゲーム業界全体の市場規模は拡大しており、縮小しているのは家庭用ゲームソフト市場だけという見方もある[13]。 任天堂は日本国内のゲームソフト市場の縮小はゲームの複雑化による人々のゲーム離れが原因と考え、ファミリーコンピュータからゲームキューブまでの高性能なゲーム機でグラフィックスを向上させる従来路線を改め、2003年に「ゲーム人口の拡大」を基本戦略と定めた。そして2004年に『ニンテンドーDS』、2006年に『Wii』を発売した。DSはタッチスクリーン、WiiはWiiリモコンによって直感的な操作が可能で、年齢、性別、ゲーム経験の有無を問わず楽しめる商品として開発された[14]。以降、任天堂はDSとWiiで掲げた「ゲーム人口の拡大」を踏襲し、高性能なゲーム機による性能競争を避けて、ゲーム機に独自の斬新なギミックを採用するようになった[15]。 日本の家庭用ゲーム市場のガラパゴス化2005年にマイクロソフトが『Xbox 360』、2006年にSCEが『PlayStation 3』(PS3)、任天堂が『Wii』を発売した。 Xbox 360は初期型の高い故障率(Xbox 360の技術的問題を参照)、PS3は長期間の逆ざや(製造コストが価格を上回る状態)による多額の赤字、Wiiは性能不足と3機種はそれぞれ問題を抱え、苦戦したが、全世界の累計販売台数はXbox 360が8400万台、PS3が8740万台、Wiiが1億台と、3機種ともに一定の成功を収めた。 一方、日本の家庭用ゲームの海外売上は2008年にピークに減少し、日本の家庭用ゲーム市場はガラパゴス化していると指摘されるようになった[16][17]。日本では、多くのゲーム会社が携帯型ゲーム機市場に注力したことで、PS3やXbox 360といったHDゲームへの移行が遅れた[18][19]。 ゲームソフトの違法コピー問題2004年に『ニンテンドーDS』(任天堂)と『PlayStation Portable』(SCE)が発売され、共に大ヒットし、携帯ゲーム機市場を拡大させた。特にDSは多くのゲームソフトがミリオンセラーとなり、社会現象級の大ブームとなった。 一方で、携帯ゲーム機の手軽さやインターネットの普及により、カスタムファームウェアやファイル共有ソフトを通じてDSとPSPのゲームソフトの違法コピー・海賊版が流行した。海外だけでなく、日本国内でもゲームソフトの違法コピーが横行し、多くの逮捕者が出た[20][21][22]。 2009年2月、任天堂は「マジコン」と呼ばれる機器を輸入・販売していた複数社に対してソフトメーカー54社と共に、不正競争防止法に基づき輸入販売行為の差止めを求めた訴訟について、ソフトメーカー各社の主張を全面的に認める旨の判決が下されたと発表した[23]。 2013年7月、任天堂はソフトメーカー49社と共にマジコン業者に対して販売の差止め・損害賠償を求めた訴訟について、ソフトメーカー各社の主張が全面的に認められ、マジコンの輸入販売行為の差止めと損害賠償金の支払いを命じる判決が下されたと発表した[24]。2016年1月、任天堂は最高裁判決により、同社の主張が認められたと発表した[25]。 2010年代

2020年代

未定

脚注注釈出典

関連項目Information related to コンピュータゲームの歴史 |