|

ラヴェンナ

ラヴェンナ(伊: Ravenna)は、イタリア共和国エミリア=ロマーニャ州にある人口約156,000人の基礎自治体(コムーネ)。ラヴェンナ県の県都である。 古代ローマ時代から中世にかけて繁栄した都市で、ラテン語ではラウェンナ(Ravenna)と呼ばれる。西ローマ帝国や東ゴート王国が首都を置き、東ローマ帝国ラヴェンナ総督領の首府であった。「ラヴェンナの初期キリスト教建築物群」はユネスコの世界遺産に登録されている。 名称標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。

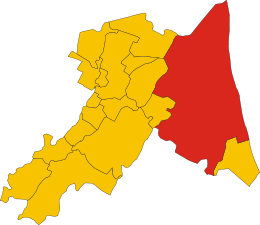

地理位置・広がりラヴェンナはラヴェンナ県の東部に位置し、フェラーラから南東へ66km、州都ボローニャから東へ69km、フィレンツェから北東へ105km、ヴェネツィアから南へ114kmの距離にある。 歴史的にはアドリア海に面した海港都市として築かれたラヴェンナであるが、現代のラヴェンナ市街は内陸に所在しており、海との間は直線距離で8kmほど離れている。ラヴェンナ市街とアドリア海との間は運河でつながっている。 コムーネとしてのラヴェンナはアドリア海に面し、長い海岸線を持つ。ラヴェンナ市街とアドリア海を結ぶ運河の出口にあたるマリーナ・ディ・ラヴェンナ(ラヴェンナ港) (Port of Ravenna) は、イタリアの重要な港湾のひとつである。 コムーネの面積は 652 km2に及ぶ。これはイタリアのコムーネでは第2位の面積で(最大はローマ[注釈 1])、ラヴェンナ県の面積の約1/3を占める。  隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内のFCはフォルリ=チェゼーナ県、FEはフェラーラ県所属を示す。

気候分類・地震分類ラヴェンナにおけるイタリアの気候分類 (it) および度日は、zona E, 2227 GGである[4]。 また、イタリアの地震リスク階級 (it) では、zona 3 (sismicità bassa) に分類される[5]。 歴史古代ローマ以前ラヴェンナの発祥は明かでない。最初の定住地はティレニア人、テッサリア人、またはウンブリ人、エトルリア人によるものと多様にいわれている。ラヴェンナは、湿地帯の潟の中にある小島群上に、堆積物を基礎として建てた家から構成された。数世紀後にできたヴェネツィアと成り立ちが似ている。ローマ人はポー川デルタ地帯を征服した間に、のちにラヴェンナとなる定住地を無視した。しかし、紀元前89年に連邦制の町として共和政ローマの中に受け入れた。 ローマ時代紀元前49年、ユリウス・カエサルがルビコン川を横断する前に自分の軍をこの地で集結させた。紀元前31年、マルクス・アントニウスとの戦い後、アウグストゥス帝がラヴェンナに艦隊用軍港クラッシス(Classis)を築いた。この港は、最初は城壁で守られた重要なローマ海軍の基地であった。現在、市は海から切り離されたが、中世初期までラヴェンナはアドリア海の重要な海港のままだった。 ゲルマン遠征の間、ゲルマン人族長アルミニウスの未亡人トゥースネルダと、マルコマンニ王マルボドゥウスは、ラヴェンナで監禁されていた。 ラヴェンナは、ローマ支配下で大いに繁栄した。トラヤヌス帝は2世紀初頭、70kmの長さのローマ水道を建設した。402年、ホノリウス帝は西ローマ帝国の首都をミラノからラヴェンナへ遷都した。遷都には、第一に防衛目的があった。ラヴェンナは泥沢地と湿地に囲まれ、そして東ローマ帝国の軍との行き来に安心であった。しかし409年、西ゴート王アラリック1世は簡単にラヴェンナを迂回し、ローマへ向かって略奪をし(ローマ略奪)、人質としてテオドシウス1世の皇女ガッラ・プラキディアを連れてきた。多くの変遷ののち、ガッラ・プラキディアは息子ウァレンティニアヌス3世とともにラヴェンナへ戻り、甥テオドシウス2世を支援した。ラヴェンナは、キリスト教が宮廷で厚遇されると、平和の時代を謳歌した。そして市は最も有名な、世俗とキリスト教両方の建造物を獲得した(キリスト教建造物が広範囲に保存されている)。 中世東ゴート王国の首都 476年、西ローマ帝国が滅亡し、東ローマ皇帝ゼノンが東ゴート王テオドリックをイタリア半島再獲得のため送り込んだ。ヴェローナの戦い後、オドアケルはラヴェンナへ退却し、リミニが攻略されラヴェンナの補給が断たれるまでテオドリックに3年間包囲された(ラヴェンナ包囲戦)。ラヴェンナは東ゴート王国の首都となった。 493年の後、テオドリックは世俗と信仰の建物(サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂近くの失われた宮殿を含む)のためローマ人建築家を雇い入れた。テオドリック宮殿は付属建築物であった。テオドリックと家臣たちはアリウス派であったが、ラテン人らと平和に共存していた。526年にテオドリックは死に、後を継いだ娘アマラスンタは535年に殺害された。 東ローマ帝国ラヴェンナ総督領 527年に即位した東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世は、ローマ帝国復興と正統教義擁護を掲げ、東ゴート支配にもキリスト教アリウス派にも反対していた。東ゴート王国の内紛による混乱に乗じたユスティニアヌス1世は、535年に将軍ベリサリウスらを派遣してイタリアに侵攻した(ゴート戦争)。540年、東ゴート王ウィティギスは降伏し、ベリサリウスはラヴェンナを占領した。ラヴェンナはイタリアにおける東ローマ帝国政府(ラヴェンナ総督府)の所在地となった。 ラヴェンナでの帝国の復活(ユスティニアヌス1世の外征でローマ帝国時代の旧領を取り戻したことを指す)も、クラッシス港の恩恵を受けた。時に町は古代後期のポンペイだといわれた。この時代を代表する遺跡は、サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂(6世紀から7世紀)で、教会内には聖アポリナレスの聖遺物が置かれている。しかしたとえクラッシスがローマ時代につくられたとはいえ、ラヴェンナの成長が著しかったのは帝国の末期であった。ラヴェンナの港として、クラッシスは6世紀から7世紀のカギとなる交易の乗降口であり、イタリア・アドリア海沿岸の主要港であった。 皇帝マウリキウスはラヴェンナに総督府を置いた。これがラヴェンナ総督府で知られる。この時、『ラヴェンナの形状誌』(it、インドからアイルランドまでの地名が記された)が書かれた。 6世紀から7世紀にかけ、総督領はロンゴバルド王国とフランク王国に脅かされ、聖像破壊運動によって東西のキリスト教会は裂かれた。教皇庁とコンスタンティノープル総主教庁との競争が苛烈を極め、総督領の状況は支持されなくなっていった。 リウトプランド王時代のロンゴバルド王国が、712年にラヴェンナを占領した。しかし東ローマ帝国に市を返還させられた。751年、ロンゴバルド王アイストゥルフがラヴェンナ征服を継承し、この前後に最後のラヴェンナ総督エウティキウスが戦死した。北イタリアでの東ローマ支配は終わった。 ピピンの寄進と教皇領旧東ローマ帝国領を狙うローマ教皇ステファヌス2世は、フランク王国の小ピピンに加勢を求め、ロンゴバルド王国を攻撃させた。旧総督領の征服を完了した小ピピンは、征服した土地を教皇へ寄進し、784年にラヴェンナは教皇領となった。その見返りとして、小ピピンの子カール大帝は教皇庁から後押しを受けるようになった。ハドリアヌス1世はカール大帝に対し、ラヴェンナから好みの物をどんなものも与えると認めた。カール大帝は3度の遠征で略奪を行い、ローマ時代の円柱、モザイク、像、その他持っていける品物を多くの数取り除き、彼の首都アーヘンを富ませた。 教皇庁支配のもと、ラヴェンナ大司教はローマ教会からの独立教会の立場を謳歌した。東ローマ支配下で特権を獲得していたのである。リウドルフィング朝の皇帝らの寄進のため、ラヴェンナ大司教は教皇庁の次にイタリアで2番目に裕福であり、時に教皇の世俗的な権威を変えることができた。 1198年、ラヴェンナは反皇帝のロマーニャ同盟を率い、教皇は同盟を従属させた。 シニョーリたち、ヴェネツィア共和国 1218年の戦争後、トラヴェルサーリ家がラヴェンナ支配を行い、1240年まで続いた。短期間の皇帝代理支配後、1248年にラヴェンナは教皇領へ戻り、ダ・ポレンタ家が1275年まで長期のシニョリーア制を敷いた後、トラヴェルサーリ家が再び実権を掌握した。この時代の最も有名なラヴェンナ住民は、フィレンツェから追放されていたダンテ・アリギエーリであった。ダ・ポレンタ家の最後のシニョーリ、オスタジオ3世は1440年にヴェネツィア共和国によって追われ、ラヴェンナはヴェネツィアの領土に併合された。 ヴェネツィアによる支配は1509年まで続き、ラヴェンナ周辺はイタリア戦争の過程で侵略された。1512年、カンブレー同盟戦争の最中、ラヴェンナはフランス軍に略奪された。 教皇領への復帰ヴェネツィアが後退させられると、ラヴェンナは再度教皇領の一部として、教皇の全権委任大使による支配をうけることになった。1636年5月、市はすさまじい洪水で被害を受けた。続く3世紀以上、運河網が近くの河川の流れを変え、湿地を干拓した。洪水の発生する可能性が減り、市の周りに広大な農業用のベルト地帯がつくられた。 近代・現代1796年まで教皇領であったラヴェンナは、フランスの傀儡国家チサルピナ共和国(1802年からイタリア共和国、1805年からイタリア王国)に併合された。ナポレオン没落後の1814年、教皇庁へ戻された。 1859年、サルデーニャ王国軍に占領された。1861年にラヴェンナと周囲のロマーニャ地域は、新規に統合されたイタリア王国の一部となった。 第二次世界大戦では、1943年9月から1945年4月までの間、連合国側による攻撃にさらされた。イタリア解放のための攻撃に耐えたラヴェンナを讃え、1951年5月19日にヴァロール・ミリターレ金勲章が共和国政府から与えられた。 主な史跡     6世紀末からの急速な衰退と、その後ラヴェンナが重要な都市にはならなかったことによって、市内および郊外には、西ローマ、東ゴート王国および東ローマ帝国の文化遺産が点在する。これらの建築物はラヴェンナの初期キリスト教建築物群として1996年に世界遺産に登録された。

その他にも以下の史跡がある。

文学におけるラヴェンナ バイロンは、イタリア貴族で若い人妻であるテレサ・グイッチョーリ伯爵夫人と恋に落ち、1819年から1821年までラヴェンナで暮らした。ここで彼は『ドン・ジュアン』と『ラヴェンナ日記』を書いた[1]。 オスカー・ワイルドは、1878年に Ravennaというタイトルの詩を書いた。 ロシアの象徴主義詩人アレクサンドル・ブロークは、1909年春のイタリア旅行に触発され、『ラヴェンナ』というタイトルの詩を書いた。 ドイツの詩人ヘルマン・ヘッセは旅行の最中、彼はラヴェンナを訪問し、触発された2編の詩を書いた。 ドイツの作家ハンス・カロッサ(Hans Carossa,(1878年12月15日 - 1956年9月12日))は、1938年- 1942年執筆、 1947年刊行の『イタリア紀行』(Aufzeichnungen aus Italien ; Inselverlag) において、ラヴェンナの思い出を記している[6]。 ダンテ・アリギエリは、政争に敗れてフィレンツェを追放された後、1317年頃からラヴェンナにとどまり、『神曲』を完成させた。ダンテの墓は、ラヴェンナの中心街にある。同じダンテ・アリギエリ通りにダンテ博物館もある。 自然・環境市域には複数のラムサール条約登録湿地がある(イタリアのラムサール条約登録地一覧も参照)。レーノ川河口部の砂丘湖 Sacca di Bellocchio(コマッキオ市域にまたる)[7]、Valli residue del comprensorio di Comacchio(コマッキオ、アルジェンタ市域にまたる) [8]、Punte Alberete[9]、Piallassa della Baiona e Risega[10]、Ortazzo e Ortazzino[11]である。 交通ラヴェンナは重要な商業・観光港を持つ。 ボローニャまたはヴェネツィアからの高速道が通る。ローマからの最短の道路はE45号線である。その他に南イタリア方面とつながるアドリアティカ道が通る。 鉄道駅はボローニャ、フェッラーラ、ヴェネツィア、ヴェローナ、リミニへの路線がある。 人物著名な出身者→「Category:ラヴェンナ出身の人物」も参照

行政分離集落ラヴェンナには、以下の分離集落(フラツィオーネ)がある。

姉妹都市

スポーツ

脚注注釈出典

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||