|

レーティッシュ鉄道   レーティッシュ鉄道(レーティッシュてつどう、ドイツ語: RhB: Rhätische Bahn[注釈 1]、イタリア語: Ferrovia retica、ロマンシュ語: Viafier retica)は、スイス東部のグラウビュンデン州を中心に約400kmの路線網を持つスイス最大級の私鉄である。沿線にサンモリッツやダヴォスなどの世界的なリゾート地を持ち、氷河急行やベルニナ急行といった看板列車を走らせている観光路線であるほか、地域の生活路線としても旅客・貨物輸送共に多数の列車を運行してグラウビュンデン州の鉄道輸送をほぼ一手に担い、州の経済において重要な役割を果たしている。アルブラ線の一部とベルニナ線は「レーティッシュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周辺の景観」として世界遺産リストへの登録もされている。日本語では、レーテッシュ鉄道、レーティッシェ鉄道、レーティシュ鉄道(鉄道はバーンとも)などとも表記される。 概要レーティッシュ鉄道はグラウビュンデン州の州都クールに本社を置くスイス最大級の私鉄で、以下の各言語で表記され、所属する車両にもいずれかの表記でロゴが入れられている。

いずれも「ラエティアの鉄道」の意味である。ラエティアは紀元前3000年頃からこの地に住んでいたとされるスイス東部の先住民族の名前[注釈 2]またはそれに由来するこの地方の古い地名(ラエティア/レーティエン[注釈 3])である。 グラウビュンデン州にはスイス連邦鉄道(スイス国鉄)はほとんど路線を持たず、レーティッシュ鉄道がほぼすべての鉄道輸送を担っている。このため、私鉄でありながら、株式の51%をグラウビュンデン州が、43%をスイス連邦が所有し、民間の所有は6%となっており、多くの機関車や電車の前面にはグラウビュンデン州の紋章が設置されているほか、2004年以降順次採用されている客車の新塗装では車体側面にもグラウビュンデン州のロゴが入っている。 また、レーティッシュ鉄道は、スイスアルプスの山岳地帯に路線網を持つにもかかわらず、ループ線やトンネルを多用することでラック式には頼らずに勾配を本線系統では45パーミル、ベルニナ線やクール - アローザ線でも72パーミルや60パーミルに抑え、すべて粘着式鉄道としているのが特徴であり、結果として長大編成の列車を運行可能としており、現在では主要路線の各駅は約260 - 300mの線路有効長が確保されている。 レーティッシュ鉄道はラントクアルトからダヴォスまでの路線を建設したラントクアルト-ダヴォス鉄道[注釈 4]を前身としている。同社が最初にダヴォスまでの路線を計画した際にはラック式やスイッチバックによることも検討された。しかし、結果的には通常の粘着式鉄道とし、スイッチバックも1箇所(Klosters Platz railway station 後に解消される)のみとし、費用的な面から標準軌ではなくメーターゲージ(狭軌)で建設することとなり、このときの決定がその後のレーティッシュ鉄道の各路線建設における基本方針となっている。ラントクアルト-ダヴォス鉄道は1890年にはダヴォスまでの路線を開業させたが、グラウビュンデン州の他の地域へ路線を拡大するために1895年には社名をレーティッシュ鉄道に変更し、その後1897年には住民投票により州営となって急速に路線を拡大していくこととなった。また、第一次世界大戦による石炭価格の高騰により、交流11kV16.7Hzでの電化が検討され、エンガディン線開業時にサメダン - シュクオール・タラスプ間が電化されたのを皮切りに1913年から1922年にかけて本線系統はすべて電化されている。なお、スイス国鉄などでは交流15kVを採用しているが、レーティッシュ鉄道ではトンネル断面が小さいため、絶縁上の問題から11kVと低い電圧を採用している。その後、1942年には同じクールとリゾート地のアローザを結ぶクール-アローザ鉄道[注釈 5]とティチーノ州のベリンツォーナ-メソッコ電気鉄道[注釈 6]を、1943年にはサンモリッツとイタリアのティラーノを結ぶベルニナ鉄道[注釈 7]を合併し、グラウビュンデン州の鉄道をレーティッシュ鉄道に統合した。 第二次世界大戦後1970年代までは財政的には厳しかったものの、助成金によって路線や駅を廃止せずに乗切ることができたが、スイス国鉄によるレーティッシュ鉄道の統合も議論されることがあった。1970年代以降1980年代にかけての助成金の減少に伴い、レーティッシュ鉄道は観光鉄道としての利用喚起に本腰を入れるようになり、美しい沿線風景を旅行者にアピールした結果、氷河急行 、 ベルニナ急行などの看板列車は1年を通じて多数の旅行者を輸送することとなった。また、利用の少ない駅の廃止や停留所の格下げもこの時期に実施されているが、その後も続く財政問題の解決のため、現在も合理化プログラムが進行しつつ、輸送力増強や近代化のための設備増強も実施されている。また、運行面ではスイス全国に及ぶ交通網改良計画であるBahn+Bus 2000計画によって、レーティッシュ鉄道でも2004年12月より旅客列車の運行系統の整理がなされて昼間時間帯を中心に1時間ごとのパターンダイヤ化され、ダイヤ上必要ないくつかの区間についてはそれぞれ短区間ながら積極的に複線化が進められて運行の効率化を図っている。 レーティッシュ鉄道とスイス、イタリアおよび各沿線自治体ではアルブラ線とベルニナ線とその沿線の景観について、世界遺産登録を目指してGe4/4III形650号機およびABe4/4 51-56形51号機をラントヴァッサー橋をデザインした広告塗装機とするなどの活動を行ってきた。その結果、2008年の第32回世界遺産委員会で「レーティッシュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周辺の景観」として正式に世界遺産リストに登録されている。なお、世界遺産登録名に「鉄道」と明記されている世界遺産はオーストリアの「ゼメリング鉄道」、インドの「インドの山岳鉄道群」[注釈 8]に続き3例目である。 沿革

路線ラントクアルト - ダヴォス(プレティガウ線)

ラントクアルト-ダヴォス鉄道により開通したレーティッシュ鉄道で最も古い路線であり、スイス国鉄と連絡するラントクアルトから同じくラントクアルトでライン川から分かれる支流のラントクアルト川を遡り、ダヴォスの手前で分水嶺を越えてダヴォス湖およびそこから流れるランドヴァッサー川沿いのダヴォス・プラッツへ至る路線であり、一部の氷河急行もダヴォス発着となっている。 ラントクアルトはライン川沿いのザンクト・ガレン州との境界に近い位置にあるグラウビュンデン州の玄関口となっている都市であり、スイス国鉄もここからグラウビュンデン州に入る。同地は現在でもレーティッシュ鉄道の0km地点となっているほか、レーティッシュ鉄道最大の車両工場であるラントクアルト工場の所在地でもあり、所属車両の検査および修繕を行っているほか、機関車の運転台交換や機器更新などの大規模改造も行われている。工場はトラバーサーの両側に3棟計21線の主工場や2棟計4線の検修庫、11線の留置線や倉庫と引込線が並ぶほか、転車台と19線の扇形庫、3線の列車検修庫などで構成されている。また、ラントクアルト工場はスイス国内の車両メーカーで製造された車両の各種試験のベースとなったり、シュタッドラー・レール社が製造する車両の一部はラントクアルト工場で最終組立が行われたりしたほか、他鉄道の車両の改造や修繕工事も実施されている。 開業当初、クロスタース駅はレーティッシュ鉄道唯一のスイッチバック駅であったが、1928年から30年にかけて駅の側方にループトンネルを設けて駅の後方へ回り込む線路を設けてスイッチバックを解消している。 ダヴォスはランドヴァッサー川沿いにある19世紀からのリゾート地で、高地療養のためのサナトリウムとして造られたほか、スキーリゾートとしても有名であり、街の北東にダヴォス・プラッツ駅が、南西にダヴォス・ドルフ駅がある。また、クロスタースもダヴォスからつながるスキーリゾート地であり、冬季にはスキー客輸送用のシャトルトレインがクロスタース-ダヴォス・プラッツ間に多数運行される。

クロスタース - スーシュ(フェライナ線)標高2383mのフュルエラ峠をくぐる全長19kmのフェライナトンネルを主とする新しい路線で、エンガディン地方への速達ルートとなっており、開業時には「NEVA Retica」[注釈 9]もしくは「NEVA Pendel」と呼ばれるプッシュプル式の旅客列車がクールやラントクアルトからシュクオール・タラスプへ運行されていた。また、フェライナトンネルを抜けてセルフランからサヤインスまで標準18両編成、編成長320mの列車フェリーが運行されており、2006年には50万台以上の自動車を輸送している。なお、フェライナ線は車両限界が拡大されており、列車フェリーの車両積載車のうち、屋根つきの車両には全長18.5m、全幅2.5m、全高3.3m、総重量18t以下の、屋根無しの車両ではホイールベース12.5m、全幅2.5m、全高4.0m、総重量28tまでの自動車を積載できるため、比較的大型のトラックやバスの輸送も可能となっており、最高速度も100km/hとされている。なお、このトンネルの開通によってフュルエラ峠を通過する道路は冬季は通行止めとなるようになった。

ラントクアルト - クール

ラントクアルトからライン川に沿ってグラウビュンデン州の州都であるクールへ至る路線であり、建設はラントクアルト-クール-テュシス間の路線として行われている。比較的開けた土地を走行するため最急勾配も19パーミルと平坦であり、標高差も61mと小さくなっている。また、この区間はスイス国鉄と並行した路線となっている。 ラントクアルト駅からは食品工場、運送会社などへの、ウンテルファッツ駅からはリサイクルセンターやセメント工場への引込線が設けられており、いずれも並行するスイス国鉄との共用使用のため1435mm軌間と1000mm軌間の三線軌条となっている。なお、ウンテルファッツ駅の貨物取扱量ははレーティッシュ鉄道で最大となっている。 クールはスイス国鉄との共同使用駅であり、再開発により2003年12月6日からバス乗り場も統合した新駅となっている。駅の北西側がレーティッシュ鉄道、南東側がスイス国鉄となっており、駅の北西側および西側には両鉄道の留置線や機関区などが設けられている。また、クール - アローザ線はクール駅の南東側の駅前広場から発着するが、スイス国鉄駅の脇に貨物ホームがあり、スイス国鉄線を横断する連絡線によって本線系統と接続している。 クールはスイス最古の街とも呼ばれ、5000年以上の歴史を持ち、古代ローマ時代[注釈 10]などではアルプスを南北に結ぶ交通の要所であり、現在でもエンガディン地方への玄関口となっている。

クール - サンモリッツ(アルブラ線)

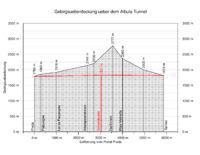

レーティッシュ鉄道のメインラインであり、クールを出た後ライン川に沿って進み、ライヒェナウ・タミンス駅でオーバーランド線と分岐してからは同じくフォルダー・ライン川と分かれたヒンター・ライン川を、その後トュシスからはその支流であるユリア川のシュン渓谷を、ティーフェンカステルからはさらに分かれたアルブラ川に沿ってアルブラ渓谷を登り、アルブラ川とドナウ川の主要な支流の一つであるイン川の支流との分水嶺であるアルブラ峠をアルブラトンネルで越えてエンガディン地方へ入り、ベーベルからはサンモリッツに向けてイン川を上る路線で、氷河急行、ベルニナ急行の運行区間の一つである。なお、レーティッシュ鉄道の路線区分においてはクール - サンモリッツ間を1つの路線として[1]いるほか、運行系統上でもこの区間が1路線(路線番号940)となっており[2]、この区間を「アルブラ線」とする場合[3]や文献[4]がある一方で、世界遺産「レーティッシュ鉄道アルブラ線・ベルニナ線と周辺の景観」に指定されているトゥシス駅を過ぎた地点からサンモリッツ間を「アルブラ線」とする場合[5]の双方があり、アルブラ線という通称の使用法は一定ではない。 クールからライヒェナウ・タミンスまでの間9.7kmは複線で、そのうちクールからドマート/エムスまでの間はうち1線がスイス国鉄から乗り入れる貨物列車用の1435mm軌間と1000mm軌間の三線軌条となっており、1435mm軌間の軌道を使用する際には単線並列的に使用される。また、この区間の架線電圧はレーティッシュ鉄道の列車用の交流11kV 16.7Hzであるが、架線電圧交流15kV 16.7Hz対応のスイス国鉄の電気機関車が牽引する貨物列車もそのまま入線する。途中のフェルスベルク駅からはカランダ・ビール[注釈 11]のビール工場への三線軌条の引込線が、ドマート/エムス駅からは化学製品メーカーのエムスケミーの工場への1435mmの引込線がそれぞれ設置されている。 トゥシス-ティーフェンカステル間でユリア川を越えるソリス橋はレーティッシュ鉄道で一番高い橋であり、全長164m、高さ89mの石造橋である。 ダヴォス方面の路線と分岐するフィリズールの手前でアルブラ川は同じくダヴォス湖から流れるランドヴァッサー川と分かれるが、アルブラ線がこの分かれたランドヴァッサー川を渡る橋がレーティッシュ鉄道随一の名所であるラントヴァッサー橋である。この橋は全長141.7m、最大高さ65m、勾配20パーミルの6連アーチの石造橋であり、橋のティーフェンカステル側は急な斜面となっているが、フィリズール側はほぼ垂直の崖となっており、橋がランドヴァッサートンネルへ直接つながっており、橋が半径400mのカーブとなっていることと合わせて絶好の景観を生み出している。 フィリズールから先はアルブラ川に沿ってさらに上るが、この区間はループ線等を多用して高度を稼いでいる。フィリズール駅近くでループ線1箇所、ベルギュン-ブレダ間ではオメガループ線2箇所とループ線とダブルループ線1箇所ずつが連続し、この区間は直線距離では約5kmであるが、線路長12.6kmで高度416mを登っている。なお、冬季にはこのループ線区間で列車をリフト代わりに利用するそり遊び客用にベルギューン-プレダ間にシャトルトレインが多数運行される。 ブレダ駅を過ぎるとすぐにアルブラ峠をくぐり北海と黒海の分水嶺であるアルブラトンネルに入る。このトンネルは開通時、狭軌世界最長のトンネルであり、現在でもアルプスを越える最も標高の高いトンネルであり、全長5866mでブレダ側約3000mが上り10パーミル、その先が下り2パーミルとなっている。2010年まではアルブラトンネルを通過するテュシス-サメダン間で自動車積載貨車が運転されており、両駅に自動車積載用の設備が設けられているが、この線の車両限界が通常の大きさであるため、高さ2.5m、幅2.2mまでの自動車までしか積載することができなかった。なお、アルブラトンネルは老朽化が進行しているため、並行して新トンネルを建設し、現アルブラトンネルを非常用の避難路とする計画が実施され、2024年6月12日から新トンネルに置き換えられた[6]。 アルブラトンネルを越えてエンガディン地方に入ると、ロマンシュ語圏となって家屋の様式なども変わるが、アルブラ線はベーベル駅でエンガディン線と分岐してイン川を上り、サメダンでポントレジーナ方面へ分岐したあと終点でありベルニナ線との接続駅で両線が並ぶ行き止まり式の駅であるサンモリッツへ至る。サンモリッツはイン川の途中にあるサンモリッツ湖の畔にある高級リゾート地で、1928年と1948年の2回の冬季オリンピックが開催されるなど世界的にも有名であり、シャンパン気候と呼ばれる爽やかな気候が特徴である。

ダヴォス - フィリズール

プレティガウ線のダヴォス・プラッツからアルブラ線のフィリズールの間をランドヴァッサー川に沿って下る山岳路線である。比較的距離は短いが、トンネルが14箇所と多く、うち2本は900mを越える。また橋梁は7箇所であるが、このうちウィーセナー橋は長さ204m、高さ87mの石造橋で、この線名所のひとつとなっている。なお、レーティッシュ鉄道の路線区分においては通称プレティガウ線と合わせたラントクアルト - ダヴォス - フィリズール間が1つの路線となっている[7]一方で、運行系統上では路線番号910(プレティガウ線とフェライナ線経由シュクオール・タラスプまで)と915(ダヴォス - フィリズール)に区分されており[2]、プレティガウ線と本区間を別路線として扱う文献もある[4]。

ライヒェナウ - ディセンティス/ミュンスター(オーバーランド線)

ライン川沿いに遡り、ライヒェナウ・タミンス駅付近でヒンター・ライン川と別れたフォルダー・ライン川に沿ってライン峡谷の川面近くを抜け、フォルダー・ライン川を5回渡りながら遡り、ディセンティス/ミュンスターでマッターホルン・ゴッタルド鉄道[注釈 12]に接続する路線で、氷河急行の運行区間の一つである。 レーティッシュ鉄道とマッターホルン・ゴッタルド鉄道では軌間、架線電圧等は共通であるが機関車の直通は行われず、客車についても氷河急行のみ直通となり、その他は運行が分かれている。 ディセンティス/ミュンスター駅のミュンスターはロマンシュ語で修道院を意味しており、駅近くにはスイス最古のベネディクト派の修道院がある。

ベーベル - シュクオール・タラスプ(エンガディン線)

エンガディン地方のアルブラ線のベーベルから、ドナウ川の支流であるイン川に沿ってオーバーエンガディンの下流部からウンターエンガディンの古くからの保養地であるシュクオールまでの区間を下っていく路線である。「エンガディン」は“イン川の”谷を意味しており、本路線は大きな勾配はなく、最大勾配である25パーミルの区間も一部であり、多くは平坦から20パーミルの間となっている。当初から電化で開業しており、本線系統では初の電化路線となっている。 途中にはスイス唯一の国立公園の玄関口であるツェルネッツ駅、スイスの文化財保護地域に指定されたグアルダの入口であるグアルダ駅などがあり、終点のシュクオール・タラスプ駅はローマ時代から知られる天然温泉の沸く保養地であり、ウンターエンガディンの中心地である。また、タラスプの名はシュクオール郊外にある11世紀の古城タラスプ城に由来する。

サメダン - ポントレジーナ

アルブラ線のサメダンとベルニナ線のポントレジーナ間を短絡する路線で、サンモリッツを通らないベルニナ急行などが通過するほか、ポントレジーナ発のエンガディン線の列車が主に運転されている。 サメダン駅はアルブラ線のベーベル方面からの路線がサンモリッツ方面とベルニナ線方面に分岐する駅であるほか、サメダン機関区が置かれており、留置線や工場が設置されている。また、ポントレジーナ駅は架線電圧交流11kVの本線系統と直流1000Vのベルニナ線の接続駅であり、駅構内の4本の線路(うち3本がホーム付)のうち3番線1本が交流11kVと直流1000Vの切換式、2本が交流11kV、1本が直流1000V用となっており、ベルニナ線の留置線が併設されている。

サンモリッツ - ティラーノ(ベルニナ線)→詳細は「ベルニナ線」を参照

サンモリッツからベルニナ峠を越えイタリアのティラーノまで下る路線。1908年ベルニナ鉄道として部分開業し、1910年全線開通。 観光列車として知名度の高いベルニナ急行の運行区間の一つであり、終点のティラーノ駅ではトレニタリアと接続する。ティラーノ駅は当鉄道で唯一イタリア領にあるが、2022年現在イミグレーションは不要[注釈 13]。税関検査や申告が必要な場合のみ同駅で行われる[11]。 最高標高2253 mは粘着式鉄道としてはヨーロッパで最大であり、高度差1824mを最急勾配70パーミル、最急曲線半径45mで越える山岳路線で、途中区間は森林限界を超え、途中の車窓からは3箇所の氷河が見られる。また、一部区間では併用軌道を走行する。 日本の神奈川県を運行する小田急箱根の鉄道線(箱根登山電車)は、海外視察者からの情報や、建設当時の同鉄道の技師長がベルニナ線を視察、調査した結果などを基に建設されており、このことが縁で1979年にレーティッシュ鉄道と箱根登山鉄道(当時)は姉妹鉄道となっている。ベルニナ線の主要3駅には箱根登山鉄道から寄贈された駅名板が設置されている[注釈 14]ほか、1990年製造のABe4/4 54号機が「Hakone」と命名された。2010年、Ge4/4 II 622号機が「箱根登山電車」広告車両となった。2014年には箱根登山鉄道の3000形がABe8/12_3501-3515形の愛称にならって、「アレグラ号」と命名された。

ベリンツォーナ-メソッコ(ベリンツォーナ - メソッコ線)

ベリンツォーナ-メソッコ電気鉄道がティチーノ州の古都で、現在では世界遺産となっている「ベッリンツォーナ旧市街の3つの城と防壁・城壁群」があるベリンツォーナからメソッコまでを開業させた山岳路線で、メソッコから先レーティッシュ鉄道のフィリズール近辺への延長を計画していたが実現しなかった。 1960年代に路線に並行して国道A13号線が開通して、冬季でも安定した自動車輸送が可能になったことから旅客輸送量が減少したため、1966年頃から廃止の検討がなされ、1972年5月28日にはベリンツォーナ - カスティオーネ間3.5kmが廃止となると共に全線の旅客輸送が廃止され、PTTバスに転換された。さらに、1978年8月7、8日の暴風雨により大きな被害を受けたカーマ - メソッコ間15.1kmはそのまま休止となり、1979年12月9日に廃止となった。 カスティオーネ駅はスイス国鉄との連絡駅であり、スイス国鉄の1435mm軌間の貨車を標準軌貨車積載車に積載する設備が設けられていた。グロノ駅やサン・ビトーレ駅手前にも同様の設備があり、そこから1435mm軌間の引込線が工場等へ設けられていた。 1995年以降にはメソルチーナ鉄道の手でファントレインが運行され、ベリンツォーナ- メソッコ線の車両のほか、レーティッシュ鉄道、ベルニナ鉄道その他スイス私鉄の旧型客車や電車が使用されているほか、1997年にはレーティッシュ鉄道のG3/4形1号(ハイジ)蒸気機関車によるスイス鉄道150周年記念列車も運行されている。 2003年12月31日には残ったカスティオーネ - カーマ間と所属車両がメソルチーナ鉄道に譲渡され、譲渡された車両の中の旧ベリンツォーナ-メソッコ電気鉄道の電車の復元も計画されていたが、2013年には旅客輸送免許が失効した。2014年6月には ローヴェレド駅付近[12]での道路整備事業に伴い、線路が撤去され、カスティオーネ - ルミーノ間[13]でも線路が撤去されている。 同年8月4日には、カスティオーネ~カランアシャ橋[14]における占有許可も取り消されており、残ったグロノ - カーマ間の占有許可も2020年には失効するとみられる。

クール - アローザ(クール - アローザ線)

クール-アローザ鉄道により開業した、クールからプレスール川に沿って登り、本路線開業前からの古いリゾート地であるアローザ間へ至る山岳路線である。 クール - アローザ線のクール駅はスイス国鉄およびレーティッシュ鉄道のクール駅の駅前広場にあり、クール駅から約1.5km程度の区間は併用軌道上もしくは道路脇を走行する。なお、1990年代にはクール駅の再開発に伴い、クール市内のクール - アローザ線を地下化してレーティッシュ鉄道本線系統のクール駅に乗入れる構想があったが実現はしていない。 ラングヴィース駅の先にプレスール川を右岸から左岸に渡るラングヴィース橋があるが、この橋は全長287m、高さ62mのコンクリート製で、中央部はスパン92mのアーチ橋となっている。 終点のアローザはオーバーゼーの湖畔にあり、ハイカー、高地療養者、スキーヤーなどが訪れるリゾート地となっている。

運行本線系統本線系統は機関車牽引の列車が主となっており、電車列車は区間運転用に一部区間で走行するのみである。レーティッシュ鉄道では貨物輸送も重要なウエイトを占めており、貨物用、事業用合わせて約750両の貨車が生活物資、木材、セメントなどを輸送するほか、フェライナトンネルやアルブラトンネルでは列車フェリーが運行され、自動車の輸送が行われている。 ベルニナ線ベルニナ線は輸送量が比較的少ないため、開業以来旅客、貨物列車とも主に電車牽引で運転されている。72パーミルの急勾配の路線であるが電車が最大8両程度の客車を牽引しており、近年では編成中間にも電車を連結して十数両の長大列車を走行させる試験も行われている。 ベリンツォーナ - メソッコ線ベリンツォーナ - メソッコ線は輸送量が少ないため、開業以来旅客、貨物列車とも電車牽引で運転されていた。旅客列車は1972年に廃止され、標準軌貨車輸送車の電車牽引による沿線の工場への列車を主とした貨物列車がわずかに運転されていた。 クール - アローザ線開業以来電車牽引の列車が主に運転されてきたが、1997年の交流への電気方式変更後は主としてGe4/4II形電気機関車などが客車を牽引している。アローザ急行は専用の青いイラスト入りの専用客車による列車で、クール - アローザ線の新しい看板列車として1997年から運転されていた。 現在の運行スイス国内の列車がパターンダイヤ化されたBahn+Bus 2000計画によってレーティッシュ鉄道でも旅客列車の運行系統の整理や一部区間の複線化による運行の効率化によって、昼間時間帯を中心に1時間ごとのパターンダイヤ化され、快速列車に相当するレギオエクスプレス(RE)[注釈 16]、各駅停車であるレギオ(R)[注釈 17]、都市近郊列車のSバーン(S)[注釈 18]および氷河急行、ベルニナ急行が運行されているが、その他にも季節によってさまざまな季節列車が設定されている。また、早朝、深夜時間帯や区間列車の一部は各駅を経由するバスによる運行となっている。 主要路線ではレギオは途中駅までの区間列車であり、レギオエクスプレスはレギオの運行区間では主要駅停車、その先の区間は各駅停車となっている。 主要駅以外の多く駅はリクエストストップとなっており、乗降客が無い場合は通過となる。 フェライナトンネルでは30分ヘッドで列車フェリーが運行されて自動車およびその運転者等を輸送しているほか、その他の区間でも多くの貨物列車が運行され、ローカル区間の早朝の列車などを中心に混合列車も設定され、通常の旅客列車にも必要に応じて随時貨車が併結される。 2009年時点での主な運行系統は以下の通り。

車両

本線系統

ベルニナ線

ベリンツォーナ - メソッコ線

クール - アローザ線

入換用/事業用車入換用として電気機関車とディーゼル機関車を保有しており、一部本線での貨物列車の運用が設定されているほか、電気機関車のうち1両は架線のない区間でも走行できるようディーゼル発電機もしくは蓄電池を搭載していた。また、フェライナトンネルの救援列車用にもディーゼル機関車が配置されているほか、高所作業車、橋梁点検車など多数の事業用車を保有している。 ベルニナ線では開業当初の頃からの車齢100年を越える古い電動貨車や電気機関車が使用されているほか、特にXrotd 9213-9214形蒸気ロータリー除雪機関車が現役として残っていることが特筆される。 事業用車のうち、架線電圧に拠らないものについては全線で使用されている。

脚注注釈

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

Information related to レーティッシュ鉄道 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![氷河急行用のパノラマ客車、GEX2006[注釈 24]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Matterhorn_Gotthard_Bahn_panoramic_coach_Bp_4066_and_4064%2C_built_by_Stadler_at_Randa_VS.jpg/120px-Matterhorn_Gotthard_Bahn_panoramic_coach_Bp_4066_and_4064%2C_built_by_Stadler_at_Randa_VS.jpg)