|

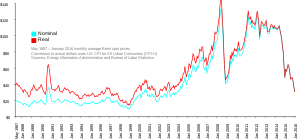

原油価格原油価格(げんゆかかく)とは、原油を取引する際の価格のことである。  各産油国に複数の価格指標がある。2000年代終盤において、原油の国際価格動向に大きな影響を持っているのは、アメリカ合衆国のウェスト・テキサス・インターミディエイト (West Texas Intermediate, WTI) の先物取引価格であるが、2010年代初頭にはイギリスのブレント原油 (Brent Crude) の先物価格が比重を増してきている。 国際取引での単位は1バレル[注 1]あたりのアメリカ合衆国ドル ($/bbl) で表記される[2]。日本国内向けでの単位は1キロリットルあたりの日本円(円/kl)で表記される。 概要原油価格には、先物価格と現物の取引におけるスポットがあり、「ニューヨーク原油先物」「ブレント原油先物」「ドバイ原油・オマーン原油のスポット価格」が三大指標となっている。国際的な原油価格の指標となるのはブレント原油価格、アメリカの指標とされるのはニューヨーク原油、アジアの指標となるのはドバイ原油価格との位置づけである(2014年現在の三大指標)。なお、スポット価格とは契約の度に当事者間で決定される価格で実勢価格に近い。日本への輸入は8割が期間を定めて契約するターム契約であるが、現在ではターム契約の価格もスポット価格に連動するように設定されている。 原油は天然資源であるので、その質により価格は異なる。ガソリンや灯油が多く含まれる軽質油で、硫黄分が少ないWTIは高値で取引され、重質で硫黄が多いドバイ原油はWTIより若干安くなる傾向がある[3]。日本国内における原油価格は、為替レートや、タンカーによる輸送コストの影響も受ける。原油の国際価格はFOB(本船甲板渡し条件=タンカーへの積込時)の価格を指すが、日本国内での原油価格は運賃や保険を含んだCIF(運賃・保険料込み条件)で表記される。 原油価格は市場経済により、需要と供給のバランスで決まり、需要面では世界経済の景気動向やガソリン・合成樹脂など様々な石油製品・石油化学製品の需要動向が影響し、供給面では産油国での供給動向(戦争・内戦による減産、タンカー襲撃、新しい油田の開発による増産)が影響する。また、投機資金によっても上下する。急激な原油価格の高騰に伴う、消費国での経済混乱はオイルショックと呼ばれるが、一方、産油国では原油価格の上昇により経済が好調となる。 歴史

原油を上場している先物市場一覧

ニューヨーク・マーカンタイル取引所ニューヨークのWTI先物価格は他の先物市場やスポット価格にも大きな影響を与えている。 ICEフューチャーズブレント原油を扱うICEフューチャーズも、WTIの取り扱いも開始し、また中東産油国との時差が小さく取引の電子化が進み時間外取引ができるなどの利点もありニューヨーク・マーカンタイル取引所 (NYMEX) の原油取引額を追い越しつつある。 東京商品取引所東京商品取引所では最終決済価格(納会値段)算出時の基準は正としてプラッツ社(Platts)(副としてトムソン・ロイター・ジャパン〈Thomson Reuters〉)が発表している中東のドバイ原油・オマーン原油(2015年5月限まで適用、2015年6月限からドバイ原油)のスポット価格を基準として原油価格を決めている[10]。 ドバイ原油・オマーン原油のスポット価格はプラッツ社が発表しているが、同社は東京工業品取引所での先物価格を参考にしているので、プラッツ社がアセスメントを行う際に参考とするスワップOTC市場において、東京商品取引所の先物価格をスワップの対象とする取引が増えてきていることから、アジア向け中東産原油の価格形成における東商取原油先物価格の影響力は益々高まってきているため、東京での価格がアジアにおける中東産原油価格を決定しているといえる。 2000年代の原油価格高騰の影響2000年代、特に2004年から2008年にかけて、原油価格が大幅に高騰した。その影響で、工業・運輸・農林水産業など幅広い分野でコスト上昇を起こし、経済・家計に大きな打撃を与えた。 また石油のみでなく、石炭、天然ガスの価格も原油価格高騰の影響を受けて上昇した。一方で、原油価格高騰は省エネルギーや脱石油の取り組みを促すなどごく一部ではあるが良い面も見られた。 1970年代のオイルショックの影響については、オイルショックの項目を参照。二度のオイルショックにより日本の主要企業は徐々に石油への依存度を軽減していたが、2000年代の原油価格高騰では特に脱石油が進んでおらず石油依存度が高かった運輸業・農業・水産業に深刻な打撃を与えた。 また、当時は穀物価格や金属価格などの高騰も同時に進行していたため、影響はより深刻化していた。2009年6月現在はリーマン・ショック以降の大幅な原油価格下落により問題はほぼ鎮静化したが、年初に比べると若干値を上げている。 ガソリン価格への影響2000年代の原油高騰では、日本ではガソリン価格の高騰は象徴的に報道された。ガソリンスタンドの廃業やセルフ式ガソリンスタンドへの移行などの影響を与え、2008年(平成20年)の道路特定財源制度の存廃を争うガソリン国会も見られた。 また、ガソリンスタンドでは誤給油が増加したり、値上げ前日に行列ができるなどの社会現象が見られた。また、移動の殆どを自動車に依存する田舎では、家計に大きな影響が出た。 過去のオイルショックでは、日本において乗用車保有台数の伸びに鈍化が見られ[11]、ガソリン消費に若干の減少があったが、基本的に拡大基調は続いた。今回の高騰では、若者の車離れ、燃費の良い軽自動車、ハイブリッド車への切り替え増加が報じられている。 灯油価格への影響家庭用の灯油や農業・漁業用のA重油には、公道用の自動車燃料と異なりガソリン税・軽油引取税が課されていない。従って、小売価格に占める原油価格の割合が、ガソリン・軽油よりも高く、原油高騰による灯油の価格上昇率は、ガソリン以上に大きくなった。2003年から2008年にかけての価格上昇は、ガソリンは約1.5倍に対し、灯油は約2倍であった。 北海道では、暖房用灯油の消費量が多く、日銀札幌支部の試算では2007年11月 - 2008年3月の灯油費用が4割上昇した[12]。 電気料金への影響日本の発電における石油依存はオイルショックによって減少し、2005年の集計では1割程度である[13]。しかし、価格が上昇傾向にある石炭、天然ガスを含めると、火力発電は電力の60%を占める。化石燃料の価格も上昇傾向にある。火力発電における燃料のコストは、燃料費調整制度により電気料金に反映され、原油高騰により上昇傾向に転じた。 日本の電気料金は円高による原油輸入価格の低下や、工業用電力自由化などもあって、1986年以降減少傾向にあった[14]。しかし、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故や柏崎刈羽原子力発電所の停止の影響で、火力発電への依存度が高まった東京電力では[15]、原油高によるコスト高が燃料費調整制度の上限を超える見通しとなり、調整制度とは別に「本格改定」による大幅値上げを行った[16]。 運輸業への影響燃料の高騰は、石油依存度が高い運輸業のコストを増大させた。燃料の高騰分を運賃に上乗せする燃油サーチャージを航空・海運各社が導入し、日本の陸運業でも2008年から導入が始まっている。中小企業が多いトラック業界では価格転嫁が進まず、2007年度の倒産企業数は前年度に比べ3割増加した[17]。 交通機関でも、原油高を主な理由にタクシー料金の値上げが行われている。また、バス料金にも値上げの動きが見られる。 漁業への影響漁業では経費に占める燃料費の割合が高く、魚価は主にセリによって決まるため燃料代の転嫁は行いにくい。燃料代の上昇は漁業所得に影響する。2000年代の原油高騰ではマグロ漁船などの一部休業が相次ぎ、2008年6月18、19日には日本で小型イカ釣り漁船の一斉休業も行われた。 外食産業への影響郊外型のファミリーレストランの客足が鈍っている。駅周辺やショッピングセンターの店舗には影響が出ていないことから、消費者がガソリン消費を抑えるために車の利用を控えた影響であると指摘されている[18]。 クリーニング業への影響クリーニング業はドライクリーニング用の石油系溶剤をはじめ、乾燥用ボイラーの燃料、包装用ビニール、配達用の自動車燃料など石油に依存した産業であり、原油高騰の影響を受けやすい。2008年には原油高騰に対応するために渋谷区がクリーニング店に特定した助成制度をはじめた[19]。 穀物価格の高騰とバイオ燃料への影響2000年代の原油価格高騰では同時に穀物価格の高騰も起こっており、加工品の価格上昇が家計に影響を与えているほか、農畜産業では燃料や肥料、農業資材、飼料の価格上昇により深刻な影響を受けている。 穀物価格高騰の背景には地球温暖化防止のため二酸化炭素排出量の削減が国際的な課題となっている事が挙げられ、バイオ燃料生産の為に穀物生産が減少していると指摘されている。原油価格の穀物価格への直接の影響は小さいが、原油高騰によって石油より割高とされたバイオ燃料の価格が相対的に下がり、結果としてバイオ燃料の普及を促進する効果がある。また逆に、バイオ燃料の普及が原油生産を抑制して原油価格を上昇させるという主張もある[20]。 脚注注釈出典

関連項目

外部リンク |