|

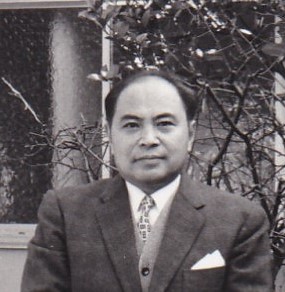

喜多野徳俊

喜多野 徳俊(きたの のりたか、1910年〈明治43年〉11月12日[注釈 1] - 2005年〈平成17年〉7月30日[1])は、昭和〜平成期に活躍した医師、郷土史家。奈良地方の郷土史を記録する多くの著作や中世地誌の現代語訳を残した。京都府京都市出身[2][3]。 経歴医学者として1910年(明治43年)11月12日、父・竹澤徳蔵、母うめの五男、竹澤徳俊として生まれる[4]。 1935年(昭和10年)、名古屋医科大学を外科学専攻にて卒業し、同年名古屋大学医学部助手としての勤務を始める[2][3][5]。 同年末、奈良市中筋町で病院を経営する喜多野義夫との養子縁組およびその長女、文子との縁談が持ち込まれる[6]。 医学者としての研究継続を望んでいた徳俊は逡巡したが、学位論文完成までは研究を続けること、その後は奈良で喜多野病院を継ぐが、家業の耳鼻咽喉科だけでなく、徳俊の専門であった外科の診療も行うことなどを条件に、縁談は進められることとなった[7]。 1936年(昭和11年)、応召され陸軍に入隊し、麻布三連隊安藤中隊所属時に二・二六事件に逢う[2]が、徳俊を含む見習軍医官たちは反乱に与せず、27日に命を受けて警備の任務を二日二晩不休で勤め、29日原隊に戻ったという[8]。 1937年(昭和12年)2月の除隊ののち、4月3日、奈良ホテルにて徳俊と文子の婚礼が挙行された。 そののち、支那事変より太平洋戦争に至る間の4年間に応召されること3回[2][9]。 1941年(昭和16年)名古屋帝国大学医学博士の学位を取得し[2]、1943年(昭和18年)には名古屋大学医学部講師を務めた[3][9]。 戦後、1946年(昭和21年)より奈良市にて喜多野診療所での業務に携わった[3][10]。 郷土史家として1967年(昭和42年)ごろから石仏の本を読み始めるが[11]、その繋がりか仏像研究家の太田古朴と共に、1971年(昭和46年)4月11日、医療用の胃カメラを利用した仏像内の墨書銘の写真撮影を、日本で初めて成功させた[12][13][14]。この時、対象となった仏像は宇陀市大蔵寺の地蔵菩薩坐像で、頭内の墨書銘が20年来議論となっていたものであった[12]。この成功は、朝日新聞やNHKテレビニュースでも取り上げられるなど、世間の注目も集めた[12]。 無名園古道との出会いは、西村貞の『南都石仏巡礼』と『奈良の石仏』の二著に『奈良坊目拙解』からの引用があるのを見たことがきっかけであった[11]。 当時はまだ無名園古道の正体は平松倍千である、という間違った情報が訂正され切っていない時代であったため、徳俊は無名園古道に詣でるつもりで西方寺の平松倍千の墓に詣でたが、墓に無名園古道の記載がないのに釈然とせず、住職に尋ねて知った神戸の平松家の親族に手紙を出したという[11]。 平松家からの返答には、林小路町霊厳院墓地の無縁塚において、無名園古道と記載されている村井姓の墓が金井寅之助によって発見されたという、1944年(昭和24年)9月22日の新聞記事コピーが含まれており、それにより徳俊は無名園古道が平松姓ではなく村井姓であったことを知った[15]。 当時はほとんどの書がまだ平松と誤ったままであることを憂慮し、また村井古道が徳俊と同じ外科医であったことに心をくすぐられ、徳俊は村井古道の代表作である『奈良坊目拙解』と『南都年中行事』の現代語訳を企画出版した[16]。 村井古道の2大著を活字化した後、郷土史家としての限界を徳俊は感じ一時活動を止めていたが、1981年(昭和56年)末に、当時古梅園に勤務していた俳人岨清二の来訪を受け、古梅園の倉庫で古い墨の木枠とともに眠っていた8枚の版木を見せられた[17]。これらは古梅園の主人であった松井長江が編んだ句帳で、古道、長江、梅七、倍千、来山、文十などの句が含まれたものであったが、これらを見せられたことを機に、徳俊は断念していた古道の俳諧の調査を再開し、古道の研究本『無名園古道』を著した[18][19]。 1986年(昭和61年)直腸がんを患ったのち、術後の体力回復のため春日大社への早朝参詣を行ったことがきっかけで、春日大社石灯篭への興味が喚起された[20]。その後も石灯篭の大手の寄進者である横井宗清についての小文を著したり、1994年(平成6年)2月には春日大社のオープンセミナーで石燈籠の話をしたりといった縁もあり、それらの研究結果を元に『春日の神の石灯篭』を著した[20]。その執筆時に助けられた、高田十郎の1928年(昭和3年)刊行の謄写判本である石燈籠の悉皆調査「春日の石灯篭」に心動かされ、同書に付録として併載した[20]。 晩年に至り、方々に提供したエッセイなどをまとめた『奈良閑話』シリーズを、正、続、続々の3冊刊行した。 奈良閑話というタイトルは、畏友であった小川環樹の随筆集『談往閑語』にヒントを得たという[21]。 『奈良閑話』から『続 奈良閑話』の間に外傷が原因で硬膜外出血を起こし、2度にわたり意識を失いそのたびに開頭手術を受けるといった大きな体への負担もあったが、家業も執筆も再開できるほどに回復し、続、続々編を上梓した[22]。 2005年(平成17年)7月30日永眠、享年94歳[1]。 人物著書

脚注注釈出典

参考文献

|

||||||||||||||