|

天動説 天動説(てんどうせつ、英: the Ptolemaic theory)、または地球中心説(ちきゅうちゅうしんせつ、英: Geocentrism)とは、地動説または太陽中心説と対になる言葉で、コスモロジー(宇宙論)の1つの類型。 大地を静止させ、見かけの天体の運動も全てを真の天体の運動に帰す。このような宇宙論は世界各地に様々なものがあったが、本項目は、古代ギリシアに起源をもち、近代になって地動説によって置き換えられた、球形の大地(地球)を宇宙の中心に置く宇宙論について説明する。これは、古代ギリシアやローマ、中世のヨーロッパ、西アジア~北アフリカ地域に於いて支配的な宇宙論だった。また6世紀以降のインドの天文学や占星術も天動説に基づいていた。 この宇宙論は原始的な宇宙論と同じく大地を世界の中心に置くものの、神話的な要素は皆無で、経験的な事実の説明のための学問的な宇宙論であった。幾何学的な数理天文学を伴い、また自然の基本原理についての学説や世界観とも深く結びついていた。上記の中世インド以外においては、プトレマイオス(紀元2世紀)の天文学及びアリストテレス(紀元前4世紀)の自然学と結びついていた。インドにおいては、アーリヤバタに始る様々な学派の幾何学的な天文学が生じ、在来の宇宙論を大幅に変容させて取り込んだ[1][2]。 プトレマイオスの理論は、当時の観測精度の範囲では、ほぼ十分に現象を説明していたが、やや技巧的で、アリストテレス的な自然学と整合しない部分もあることが度々指摘された。こういった批判がコペルニクスによる新たな宇宙体系への導線の一つにもなる。近代に入ると、プトレマイオスの天文学とアリストテレスの自然学は、近代的な天文学と力学に置き換えられた。天動説は単なる科学の理論ではなく、思想や世界観とも繋がっていたので、この変革の影響は科学の内部に留まらなかった。 概要古来、大地を不動とする宇宙論は世界各地にあった。その中には、インドの須弥山説や中国の蓋天説のように、大地の上方に広がる天界を想定したものが少なからずあった。古代ギリシアでも、プトレマイオス『アルマゲスト』第1巻3章にそういった宇宙論の紹介がある[3]。それらの理論では、天体が没することを山などにより遮蔽されるか、あるいは遠方に去って見えにくくなると説明した。しかし、これでは観察される出没の様子が再現できず、また天体の軌道も不自然になる。 これらの宇宙論に対して、本項目で解説する天動説では、球形の天が地平線の下までも続き、大地を取り囲むように展開している。大地の形状もまた、天と同様に球形であるとされた。『アルマゲスト』は、この理論が天体の日周運動を容易に説明できることを強調する[3]。 また、天動説では、恒星の張り付いた恒星天を想定するが、これは恒星が全体として連動して動いていることを簡単に説明できた。太陽は恒星天と連動して動くが、同時に固有の運動も付加された。そして、恒星天の上を獣帯(黄道に沿った狭い帯状の部分)を西から東に一年で一周する。月や惑星もまた、獣帯の中で各々固有の運動をする。このようにして、天動説は天体の動きを自然に説明することができた。 天球の概念の萌芽は、バビロニア天文学において大地を取り巻く獣帯が設定されたことにある。紀元前4世紀の古代ギリシアの天文学者エウドクソスが同心球体説に基づく天動説の理論を作った[4]。この時点では、ギリシャの天文学派観測や数値的な理論において未熟だったが[5]、やがてバビロニアの成果を取り込んで独自の幾何学的な数理天文学を確立し、2世紀のクラウディオス・プトレマイオス『アルマゲスト』においては、簡潔な理論で主要なデータを十分な精度で説明できた[6]。 天動説的な宇宙論の天が大地を包み大地は球であるという主張は、さまざまな問題を生じた。例えば、なぜ重い物体は地表に向かうのか、天体はなぜ地表に落ちてこないのか、なぜ地球は宙に浮き、ふら付かずに静止できるのか、といった問題である。紀元前4世紀のアリストテレス『天体論』はこういった問いを扱った。 アリストテレスは、当時の天文学者たちの学説、とくにエウドクソスの説に依拠して、自らの宇宙論をくみ上げた。アリストテレスの説明は、地球の中心=世界の中心に特別な役割を担わせている。重い物体は世界の中心に向かって直進し、軽い物体は離れていくとしたのである。天界は月下の大気圏内とは異なる原理が働き、天体は世界の中心の周りを等速回転するとした。そして、地球を中心とした円運動は、透明な固体の球の回転という物理的な実体を与えられた。そして、世界は月下の生成消滅常ならぬ世界と、不変な天界に二分された。このような世界観に基づいたアリストテレスの自然学は、自然現象を説明する基本原理として、様々な批判はありつつも近代に入るまでは大枠としては受け入れられることになる。 プトレマイオス以前のある時期に、ギリシャの数理天文学はインドに伝わり、紀元4世紀ごろから在来の要素も合わさって新たなインド流の天文学が生まれる[1]。ただし、アリストテレス的な宇宙論は伝わっておらず、円運動を実在する球体の回転と捉えることはなかった。また、天文学者たちは伝統的な須弥山説を否定し[7]、適度にその要素もとりこんだ地球球体説基づく宇宙論を展開した[2]。だが、この新たな宇宙論が一般的に受け入れられたわけではなく、伝統的な宇宙論と併存する。 インド的な天文学は逆に西に伝わり、セヴェルス・セボフトはインド天文学を「ギリシア天文学よりも優れた天文学」と言及している[8]。その後インドの天文学は独自の紆余曲折を経て、15世紀ー16世紀のケーララ学派のニーラカンタにおいて、ティコ・ブラーエとある点では比較できる水準に達する[9]。 中世アラビア語圏の天文学は、まずはインドの影響の色濃いペルシア天文学から出発する[10]。のちに総合的により優れた『アルマゲスト』が主体になるが、インド的な要素も取り入れられられる。特に三角法などの計算手法はインド系がむしろ主流になる。中世アラビア語圏や13世紀以降のラテン語圏では、天文学は、占星術や宗教的儀式の日時の決定、緯度や経度、方角の測定といった実用的な側面から社会的に一定の需要があり、観測体制は古代ギリシア・ローマ時代よりも充実し、機器や技術も進歩した。そして、数理面での整備もあいまって、天体の運行についての理解は大いに深まった。 ただし現代的な視点でふりかえると、天動説的な数理天文学には以下のような問題があった。

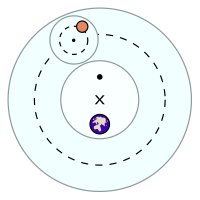

以上のような問題はあったものの、当時主要な問題とされた太陽や月、惑星の黄道座標については、中世の観測精度の範囲内では十分な理論的な基礎を提供していたといってよい。 その一方、プトレマイオスの体系が必ずしもアリストテレス自然学に合致してないことが注意された。プトレマイオスの宇宙論は、大枠ではアリストテレス的であった。しかし、独自の思想的な背景や、観測に合致させる必要性から、アリストテレスの自然学から外れた点もあった。後者の例は、周転円などの地球を中心としない回転や、回転速度の変化をゆるすエカント、そして周転円の傾きの上下振動などがあった。アリストテレス自然学では、天体の運動は(厳密には地球を中心とする)等速回転しか認められなかった。そこで、『アルマゲスト』の現象説明能力をもちつつ原理的な問題のない理論が、宇宙論の重要な問題とされた。まずアラビア語圏で議論が本格化し、その影響をうけてラテン語圏でも議論が活性化し[13]、コペルニクスの新体系誕生の無視できない背景を成す。 この自然学とプトレマイオス天文学の関係についての議論には、哲学者たちも大いに関与した。アラビア、ヘブライ、ラテンを問わず、多くの名のある哲学者がこの問題に対して見解を残している。宇宙の構造論は魂論(霊魂論、心理学)や形而上学とも関係づけられた。哲学者の中には、自ら本格的に天文学の研究に乗り出した者もいる。 天体の配置など簡単な宇宙論は一般的な知識人の関心も高く、そういった内容を数学を用いずに解説した書物もあり、百科全書的な書物にも簡単な宇宙論は紹介されていた[14]。ルネッサンス期には、神が地球を宇宙の中心に据えたのは、それが人間の住む特別の天体だからだとされた。地球は宇宙の中心であると共に、全ての天体の主人でもある。全ての天体は地球のしもべであり、主人に従う形で運動する。14世紀に発表されたダンテの叙事詩『神曲』天国篇においても、地球の周りを月・太陽・木星などの各遊星天が同心円状に取り巻き、さらにその上に恒星天、原動天および至高天が構想されていた。このように天動説は文化的に深く社会に根付いており、それゆえ、天動説から地動説への変化は科学内部の出来事では済まされなかった。 16世紀、コペルニクスは『アルマゲスト』の様々な矛盾を契機にして地動説を打ち出す。この段階では、『アルマゲスト』の残滓も多く、メリットははっきりしなかった。例えば、惑星の軌道は太陽の周りをまわるものの、固定された軌道面上を動くのではなく複雑に上下し、天体の運動論は円軌道を基本としていた。またガリレオ裁判に代表される反動的な動きは、カトリックのみならずプロテスタントでも見られた。しかし、ティコ・ブラーエやガリレオによる観測精度の向上や新規な事実の発見、ケプラーなどによる理論面での革新もあり、地動説は確固たる地歩を築いてゆく。このころには、アリストテレス的な自然学に替わる、月下も天界も同じ原理で統合する新たな体系が模索されていた。そして、ニュートンらの努力によって、ニュートン力学とそれに基づく太陽系の理論が作られた。 天動説の歴史古代ギリシャの様々な宇宙論古代ギリシアでは、様々な宇宙論があった。ディオゲネス・ラエルティオスの『ギリシャ哲学者列伝』第10巻によると、エピクロスは太陽などの天体の大きさを見かけ通りの小ささとし、それらの巨大さを否定した。また、夜に太陽が、昼に恒星が見えなくなる原因を不可知とし、天体の灯が消えるなどの可能性も残した。プトレマイオス『アルマゲスト』第1巻によれば、日没の説明について、無限遠まで遠ざかって見えなくなるという中国の蓋天説のような説や、灯が消えて見えなくなるとする説があったようである。 大地が動くことを仮定する理論もあった。『ギリシャ哲学者列伝』第9巻によれば、原子論の創始者レウキッポスは大地を円筒形とし、太陽その他の天体とともに宇宙の中心を周回するとした。ピタゴラス派のピロラオスは、宇宙の中心の「火」の周りを、仮想的な「反地球」、地球、月、太陽、惑星が周回するとした。地球は「火」の周りを一日で一周する[15]。また、エクパントスや前4世紀のヘラクレイデスは、地球が宇宙の中心で自転しているという説を唱えた。太陽中心説の先駆としては、紀元前280年頃アリスタルコスが宇宙の中心にある太陽の周りを地球が公転しているという説を唱えたとされる。古代末期紀元5世紀のマルティアヌス・カペラは水星と金星は太陽の周りを回るとした。 ガリレオがコペルニクスの事を太陽中心説の発明者ではなく「埋もれていた仮説を復活させて確認した人」と書くなど、地動説の時代になると、これらの説は先駆者として称揚された。ただし、これらの説が数理的な天文学の理論を伴っていた証拠はなく、どの程度具体的に現象を説明したのかは全くわからない。 評価し得るのは基本的なアイデアだけであるが、ピロラオスの理論などは、全体として「反地球」などの非現実的な要素が多く、地球の公転は天体の日周運動の説明に使われる。最もすぐれているとされるアリスタルコスのアイデアも、コペルニクス説の先駆としての内容を備えるのか否か、慎重論もある[16]。 いずれにせよ、詳細がある程度伝わっている最古の数学的な宇宙の体系は、次に述べるエウドクソスの同心球体説である。 エウドクソス、プラトン、アリストテレス紀元前5世紀-紀元前4世紀の哲学者プラトンは、あまり組織立っていない天動説的な宇宙論を、対話篇『国家 』『ティマイオス』などで展開する。『国家』では、天界を回転する多重の円とし、その軸は地球を貫いている。地球から天体までの距離は、基本的に周期の短いものを近くにあるとし、月、太陽、水星、金星、火星、木星、土星、そして恒星の順にならべる。内惑星は太陽の影響によって、その近くからあまり離れない。『ティマイオス』では、宇宙を生命体として、天体を動かすのは魂であるとする。また、四元素説を採用し、天界は主に「火」によって構成され、(物質的な世界の中では)最も神聖な領域であるとする[17]。 紀元前4世紀、プラトンに学んだこともあるエウドクソスは、地球を中心に重層する天球が包む宇宙を考えたとされる。いちばん外側の天球には恒星が散りばめられており(恒星球)、天の北極を軸に、およそ1日で東から西へ回転する(日周運動)。太陽を抱える天球は恒星球に対して逆方向に西から東へ、およそ1年で回転する(年周運動)。太陽の回転軸は恒星球の回転軸とは傾いているために、1年の間でその南中高度が変わり、季節が説明される。恒星球と太陽の間には惑星を運行させる天球を置いた。地球から見て惑星は星座の中をゆっくりと動くように見える。これは恒星球に対して惑星を運ぶ天球の相対運動で説明された。日、月、惑星の運動は、は各々いくつかの天球の運動の運動の合成で説明された。弟子のカリッポスは、球の数を増やして、水星と金星の理論を改良した[4][18]。 エウドクソス・カリッポスの理論は、等速円運動の重要性と、天が球形であるとの概念を強く印象づけることになった。科学史家ノイゲバウアーが「天文学の理論で、この理論ほど深くて長く続く影響を残した理論はほとんどない」と評したほどである[19]。アリストテレスの宇宙論の土台ともなり、またレギオモンタヌスなど、コペルニクスの直前まで、この理論を改良する試みは現れた[20] 同心天球説を今日に伝えるのは、アリストテレスの『形而上学 (アリストテレス)』第XII巻や、シンプリキオスの『天体論(アリストテレス)』註解である。これらの著作の論述の重点は、幾何学的な詳細よりも、この理論の自然学的な説明にある。『形而上学 (アリストテレス)』第XII巻においては、天球の動く原因を「不動の動者」に求め、天球ごとに別の「不動の動者」を割り振った。内側の天球は、隣接する外側の天球の動きに引きずられ、さらに加えて固有の不動の動者から与えられた運動が合成される。これは、エウドクソス・カリッポスの理論で複数の球の回転を合成して惑星の軌道を再現しているのに対応している。そして、一番外側の天球を動かすのが「第一の不動の動者」で、単なる動力源以上の役割が与えられた[21]。後世、新プラトン主義の一者や、キリスト教やイスラム教などの 、セム系一神教の唯一神と同一視される。 アリストテレスの世界観においては、宇宙は四元素が絶えず転変する月下の世界と、第五元素(エーテル)で構成される不変でそれゆえに完璧で神聖な天界に二分された。両者は、全く異なる運動と変化の法則に従うとされた。天体はすべて完全に均質で完全な球形とされた。プラトンとの顕著な相違点の一つは、第五元素を設定して天界の原理をはっきりと地上の原理と区別したことである。 この理論に基づき、上空の現象のうち、不規則に見えるものを月下の現象とし、恒常的に見えるものを天界に帰した。アリストテレス自身は、流星のみならず彗星も月下の現象とされ、天の川のぼやけた光は、天体のほかに大気上層部が関与しているとした。しかし、どの現象をどちらに分類するかは古代や中世において様々な議論があった[22]。特に、天の川や月の模様に関する議論は有名である[23]。超新星に関しては、月下の現象とされて、12世紀の超新星SN1006も天文学者たちの広い興味を引くことはなかった[24]。 アリストテレス的な運動の理論では、地球の中心=宇宙の中心は特別な意味を与えられた。地上の重い元素はここに向かって直進し、軽い元素は遠ざかる。天体はこの点を中心に等速円運動をする。これによって、現在は重力と慣性の概念を用いて説明される現象を、ある程度は説明することができた。 地上の重力の関わる現象のうち、梃子、重心、浮力に関する一連の理論は、アリストテレス的な自然学のもと、「重さの学」として組織化され、天秤や機械の作成と運用、比重の測定などの基礎となった[25]。この中で、地球の中心は重心の定義や梃子の原理と結びつけられ、また「重さ」の概念は地球の中心との位置関係によって変わるとされた[26]。 プトレマイオスの体系 惑星は周転円(小さな円)の円周上を等速で周回する。周転円の中心は、従円(大きな円)の円周上を、エカント点(・)から見て角速度が一定となるように動く。そして、従円の中心(x)はXは地球の中心とは異なる。 エウドクソスやアリストテレスの時代の後、バビロニアでは数理天文学がますます発展した。その成果を吸収して、ギリシャ天文学を飛躍させたのはヒッパルコスだといわれている[5]。アポロニウスやヒッパルコスといった先駆者の後を受けて、2世紀にアレクサンドリアで活躍したプトレマイオスは天動説に基づく数理天文学を体系化し、『アルマゲスト』を著した。 エウドクソスが地球中心の円運動を用いたのに対して、離心円や従円と周転円、そしてエカントとよばれるより複雑な仕組みを用いた。水星と月をのぞくと、プトレマイオスの扱った天体の軌道は円に近い(軌道離心率が小さい)ため、円運動を組み合わせるこの手法は効果的で、比較的単純な理論で十分な精度を得ることができた[6]。例えば、外惑星および金星の運動は右の図のように説明された。 一方、『アルマゲスト』の惑星の黄緯方向の運動を説明する理論は、周天円や従円の傾斜の振動を含み、過度に複雑であった。特に内惑星のものは複雑すぎて計算を遂行するのも困難で、『アルマゲスト』では精度のよくない近似で済ませている[27]。コペルニクスが新たな体系を作ったときも、『アルマゲスト』の理論の影響を引きずって、惑星の軌道は太陽の周りを上下に複雑に振動しながら周回した。この影響はティコ・ブラーエまで及んだ。 古代ギリシア天文学の特徴の一つは、天体の見かけの位置の決定にとどまらず、天体の配列や距離、大きさといった、宇宙論的な話題に関与したことである。例えば、太陽と月については、日月食や満ち欠けなどを利用して距離や大きさが推定された[28]。今日から見れば精度に難はあったものの、太陽が地球よりはるかに大きく非常に遠方にあることは理解されていた。しかし、観測技術の制約から、それ以外の天体までの距離を計測することは難しかった。理論的にも、天動説では地球を中心に軌道を拡大・縮小しても視方向は変わらないので、見かけの位置の理論は距離についての手掛かりが少ない。これは、コペルニクスの体系では、黄道座標に太陽-惑星間の距離と地球-太陽間の距離の比率の情報が含まれているのとは対照的であった。 そこで、運行の周期を主な根拠に、プトレマイオスは地球から月、水星、金星、太陽、火星、木星、土星の順を想定した。彼は従円と周転円を透明で硬い球体としていたから、これらの円が重なりあわないように配置した。そして、既に確立していた太陽と月までの距離の推計をもとに、惑星までの距離を推測し、視直径の見積もりと合わせて大きさも推測している。これらの推測値は、後世まで大きな影響があった。 上述したように、天体までの距離の計測は難しかったが、変動の度合いは、天体の見かけの大きさや明るさの変動に反映される。しかし、これらの問題は、見かけの位置の問題に比べるとあまり注意深く扱われなかった。プトレマイオスは、太陽と地球の距離が変動する理論をつくりながらも、太陽の見かけの大きさは不変とした。月と地球の距離は最大二倍変動するとしたが、見かけの大きさの変動とは明らかに合わず、イブン・シャーティルやコペルニクスの月の理論の動機になった[29]。日食においては金環食はあり得ないとした[30]。 上述したように、プトレマイオスは周転円や従円の物理的な実体は、等速で回転する透明な球体だとする。この宇宙像は、エウドクソスやアリストテレスの同心天球の拡張形とも言える。しかし、この「透明な等速回転する球」という描像では、エカントを取り入れた離心円は説明できず、球の回転速度を複雑な規則に従って変化させる必要があった。さらに、周転円の傾斜の振動については、回転する球で実現できるかどうかも不明であった。そもそも、アリストテレスの自然学では、宇宙の中心の周りの等速回転しか認められないので、周天円も離心円も正当化されなかった。 プロクロスは新プラトン主義の立場から、プラトンの宇宙論とプトレマイオスの体系を対置し、周転円などの概念の実在性に疑問を呈した。その一方、プトレマイオス体系の高い予測能力を認めて必須の学問とした。彼の弟子もまた、『アルマゲスト』を学んでいる[31]。中世に於いても、現象の説明能力は評価されつつも、自然学との齟齬や物理的な不自然さがクローズアップされた。その中で、エウドクソス的な理論が代替案として浮上することもあった。 『アルマゲスト』は古代の比較的早い段階で、天文学の古典としての地位を確立する[32]。2世紀後半-3世紀初頭には、早くもArtemidorusによる注釈書が書かれる。ただし、この注釈書の水準は、科学史家ピングリーの「アルマゲストの言明を理解しそこねたり誤解するという伝統を確立した」[33]という評から推測するに、あまり高くないと思われる。また、パップス、テオンなどの教育的な注釈が知られているが、『アルマゲスト』を超える内容は含まれておらず、程度も低い[34]。『アルマゲスト』の天文学的な内容の検証や改善は、古代ではあまり進まなかった[35]。イタリア半島やそれ以西においては、ギリシア語で書かれた天文学の専門書に興味を示したものは少数派で、ラテン語訳も作られず、天文学の知識は一般向けの百科全書などの解説か、理論的根拠の曖昧な実用的な季節の決定方法によっていた[36]。 インドでの展開プトレマイオス以前にヒッパルコスらの系譜の天文学は東伝し、インドでは5世紀末から6世紀のアーリヤバタ (Aryabhata)がギリシア系天文学を在地的な要素と組み合わせ、『アーリヤバティーヤ』で新たなインド天文学を作り上げた。インドの天文学書は、天体計算の章とは分離して、天体の幾何的な配置(gola)を論じた章を付すことが多く[37]、それから当時の宇宙論を知ることが出来る。 インドにおける支配的な宇宙論は須弥山説であり、天文学者たちもそれを無視することはできなかった。ただし、『アーリヤバティーヤ』では須弥山の高さを実在のヒマラヤ山脈の2倍以下に設定され、天体を遮蔽する効果は期待されていない。また、『スーリヤシッダーンタ』では、「ブラフマンの卵の真ん中に、円があり、「虚空の軌道」と呼ばれる。その真ん中で恒星の回転があり、同じく、土星、木星、火星、太陽、金星、水星、月が下へ下へと順に位置して、回転している。」としている[38]。 また、アリストテレス的な自然学は入ってこず、従って周転円などを透明な球体とはしなかった。このことから、周転円の半径が変化する理論も作られる[39]など、より柔軟な運用が可能になっていた。 『アーリヤバティーヤ』は、地球の自転が唱えられていることでも有名である。しかし、続く天文学者たちは(『アーリヤバティーヤ』を頂く学派のものも含めて)この説は取らなかった。 アーリヤバタの後、インドの天文学はいくつかの学派に分かれる[40]。これらの学派は、基本的には似た構造をもちながらも、基本的な天文常数などに違いがあった。しかし、それらを科学的に比較検討することは、あまりなされなかった。インド天文学では、紀元1千年紀には、観測の方法については述べながらも、系統的な観測活動の記録がほとんど残っていない。このことから、インド天文学における観測の役割については議論が定まらない[41]。 『アーリヤバティーヤ』の外惑星の位置の計算は、平均的な運動に順次「siighra補正」を施して、真の惑星の位置を得る。「manda補正」の値は惑星の平均的な位置のみで決まり、一方、「sighra補正」は太陽の平均的な位置も加味して決まる。「manda補正」と「sighra補正」は、幾何的には周転円や離心円に相当する。これらの補正を交互に何度も組み合わて最終的な結果を得るが[42]、組み合わせの幾何的なイメージははっきりとしない。だが、結果として離心率の一次の項まで楕円軌道の理論と一致し [39]、パラメータの値を適切にとれば、プトレマイオスの理論と近い結果を返すことになる。内惑星の動きは外惑星とかなり異なるため、「manda補正」と「sighra補正」も外惑星とは異なった形になっている[43][44]。 インドの体系と『アルマゲスト』を比べると、後者の方がよく観測に合う。論理的な明快さも手伝って、中世のアラビア語圏やラテン語圏の天文学は、インド系の要素も含まれるものの、『アルマゲスト』が主軸になる。 ただし、三角法や算術的な技法、アルゴリズム論的なアプローチにはインド系の理論が優れており、こういった要素は西に伝わって、アラビア語圏で洗練を経てヨーロッパにも取り入れられた。また、ブラフマグプタの理論では、プトレマイオスと異なって金環食を予言することができた。この理論はビールーニーによってアラビア語圏に取り入れられ、14世紀初頭に観測によって検証される[45]。 上述したように、インドの天文学は主要な学派の確立の後、保守性を強めていた。しかし、1496年に著されたケーシャヴァ『グラハ・カウトゥカ』では、各学派の定数を観測と比べて評価している[46]。また、15-16世紀のケーララ学派の天文学者ニーラカンタ(英語版)も、真理は観測と論理的な推測によって明らかになると述べて、伝承による天文学の権威付けに反論した。 ニーラカンタ(英語版)の今一つの業績は、黄経と黄緯の両方において、内惑星と外惑星の運行を統一的に理解する理論を打ち立てたことである。伝統的なインドの理論は、両者の扱いが全く異なっていた。それに対して、ニーラカンタは、内惑星も外惑星も、(プトレマイオス的な用語で言うならば)従円を平均的な太陽の運動と同一にした。そして、周転円を従円、すなわち太陽の軌道に対して一定角度で傾けることにした。「manda補正」、すなわち円運動とのずれの補正は、周転円に対して行われた。 この理論計算の過程は、ティコ・ブラーエのような、(平均)太陽の周りを地球以外の惑星が回転する理論と同一である。そして、ニーラカンタの『アーリヤバティーヤ注解』には「(水星と金星)の軌道は地球の周りを回らない。地球は常にそれらの軌道の外にある。…」とある[47]。しかし、彼の宇宙像がどのようなものなのか、つまり周天円の中心は平均太陽そのものなのか、あるいは地球から見て平均太陽と同じ方向にある点であるにすぎないのか、という点で見解が分かれる[48]。 コペルニクスやティコ・ブラーエの理論と比較すると、黄緯の理論に『アルマゲスト』に由来する不要な複雑さが含まれず、黄緯、黄経ともに内惑星と外惑星で一貫した構成になっていること、また月の軌道面の傾斜の影響の計算といった点で優れている[49]。 アラビア語圏での展開8世紀にアッバース朝が建設した都バグダードは、ペルシア文化の影響が強く、まず導入されたのはインドの天文学やその影響を強く受けたペルシア流の天文学であった。このときに導入された天文学書の形式が「天文表(zij)」である。これは、天文計算の手順、天文定数、数表、(球面)三角法の説明などを含む天文計算のためのハンドブックである。内容的にもインド天文学の影響が比較的強い。欧州で中世を通じて影響力のあった『アルフォンソ天文表』もこの伝統に属する[50]。 9世紀に知恵の館を中心にギリシア語文献の翻訳が盛んになると、『アルマゲスト』も翻訳され、徐々にインド流天文学を置き換えていく[51]。10世紀の前半までには、サービト・イブン・クッラやバッターニーなど、理論・観測両面で独自の研究が開始されている。バッターニーの精度の高い観測データは、近代に入っても使用された。 11世紀初頭までには、天文学をはじめ、さまざまな学問が成熟期を迎える。ビールーニー『マスウード宝典』は天文学に関わるほぼ全ての事項を網羅した大著である[52]。また、イブン・スィーナー『治癒の書』は、ギリシア系の諸学問をほぼ網羅した著作群である。新プラトン主義によって変容したアリストテレス主義を基本とし、イスラム思弁神学の議論も踏まえて、独創的な形而上学や自然学を展開した。天文学に関する部分は『アルマゲスト』の要約であるが、自身も天文学の研究にも乗り出しており、観測機器の改良や経度の計測に一定の成果を挙げている[53][54]。また、『治癒の書』の天体論、魂論、形而上学では、哲学的な宇宙論を展開している。 この頃になると、西方のスペインや北西アフリカは独自の天文学は、東方から自立した伝統を確立する[55]。最初の著しい達成は、11世紀後半に完成した『トレド天文表』で、次の世紀にラテン語訳され、『アルフォンソ天文表』に置き換えられるまで広く用いられた。その編集に参画したといわれるザルカーリー はプトレマイオスの体系に独自の修正を施し[56]、また、Ibn Muʿādh al-Jayyānīは大気圏の厚さが薄明かりの観測から見積もった[57]。西方の天文学は東方のそれを必ずしも受け継いでおらず、例えば、ペルシア〜中央アジアで活躍したビールーニーの大著は参照された形跡が希薄で、むしろそれ以前のフワーリズミー、バッターニー、サービト・イブン・クッラなどの影響が色濃い。のちのラテン語圏への学問の流入の際、特に天文学においては、スペインのアラビア語圏およびユダヤ人が主な情報源であった。 中世のアラビア語圏では、インド系天文学の影響を受けて、計算手法の洗練が著しく進んだ。また、支配階層が占星術に関心を示し、宗教的な儀式や行事の正確な日時の決定を好む風土があったため[58]、古代に比べると著しく観測体制が充実し、観測装置も新たなものが作られ、比較的精度の高いデータの継続的な蓄積があった。幾何学的なモデルにおいても、インドの理論は『アルマゲスト』とは別の選択肢を提示してくれた。これにより、古代はほとんどなされなかった『アルマゲスト』の検証や修正が進んだ。 例えばプトレマイオスは太陽の遠地点を不動としていたが、ビールーニーは前の世紀から蓄積された観測に基づき修正する[59]。この問題は、すでに前世期の観測から問題が提起されていたが、精確な観測が開始された直後では断定が困難であった。蓄積されたデータを背景に、ビールーニーは観測値がわずかな不具合で結果が大きく狂うことに注意し、先人の誤りを断言した。この後、アラビア語圏の東半分では、先人のデータの誤りへの修正をあまり躊躇しなくなった[60]。ビールーニーは、この発見をプトレマイオスのような偉大な先人でも誤り得る例として重視した。後にウルディーがプトレマイオスの理論を大胆に修正した際、この遠地点の移動の例を引き合いにだしている。なお、西方においても、ザルカーリー が太陽の遠地点の移動を断言する[56]。しかし、西方においては、一般的に先人のデータも含めて説明できる理論を作ることが好まれた[60]。 インド系の理論が採用された例としては、プトレマイオスによって存在が否定された、金環食の問題がある。ビールーニーは同心球体説の可否とからめてこの問題を論じ、観測の報告例から、金環食の存在を肯定し、インドの天文学書から金環食の予想を可能にする理論を拾い出す。この理論を用いて金環食の予測と観測に成功したのは、14世紀初め、マラーガ天文台においてであった[61]。 このように、プトレマイオス理論を実地で検証して修正する作業は、大いに進んだ。ただし、ティコ・ブラーエ以降に比べれば観測の精度の改善はまだ十分ではなく、天体の見かけの位置の観測値と『アルマゲスト』の理論との差は、修正を施せばで乗り切れる程度であった。 そこで宇宙論(haya)の主要な問題は、後に述べるように、『アルマゲスト』の宇宙論の物理的に不自然な点、ないしはアリストテレス自然学の間の不整合な点の解消であった。ただし、アリストテレス自然学も、大枠では受け入れられたとはいえ、個々の論点では異論は絶えなかった。例えばビールーニーはイブン・スィーナーとの論争で、天界の不変性は証拠が十分でないとして慎重論を示すほか、アリストテレス自然学の様々な命題に反論を提示する[62]。アル=クーヒーやイブン・ハイサムは、流星や彗星、銀河までの距離の直接的な評価を元に、それらが大気圏の現象か否かを議論しようとする[63][64]。これは、「変化が激しいか否か」を基準に両者を区別しようとした古代の議論とは異なった考えにもとづいている。イブン・ハイサムはまた、月の模様を月が均質でない証拠だとする[65]。 宇宙論(ハイア, haya)の最大の問題であった、『アルマゲスト』の宇宙論の物理的に不自然な点については、ビールーニーなど多くの批判があったが、イブン・ハイサムは『プトレマイオスへの懐疑』を含む一連の著作でまとまった形でプトレマイオス批判を展開し、東西アラビア語圏での議論を誘発する。そして、黄緯の理論における周転円の振動を球の回転で近似する方法を提案する[66] 11世期の終わりから12世紀にかけて、スペインではイブン・バーッジャ、イブン・トゥファイル、そして「注釈者」と後にラテン語圏でよばれたイブン・ルシュドは、アリストテレス主義の観点から、プトレマイオス理論を批判する[67]。これらの議論を受けて、アル・ビトゥルージは、エウドクソス流の同心球体仮説を提案する[68]が、プトレマイオス理論の予測を再現することはできなかった。ジャービル・ブン・アフラフは、『アルマゲスト修正』で内惑星の視差と太陽の視差についての、『アルマゲスト』の矛盾を指摘し、太陽面通過が観測されないことから、これらを太陽よりも上方に置いた。これらは翻訳を通じて、ラテン語世界の議論を刺激する。 この西方での動きは、マイモニデスなどを通じて東方にも伝わったと思われる。13世紀には、東方アラビア語圏でも天文学改革が始まるが、西方とはやや方向性が異なっていた。13世期のナスィール・アル=ディーン・トゥースィー (Nasir al-Din Tusi) の率いたマラーゲ天文台では、大規模で高精度の観測が長期に渡って行われたが、天文台に参加した天文学者の中には、彼を含め、ムアイヤドゥッディーン・ウルディー、クトゥブッディーン・シーラーズィーら、プトレマイオス理論の改革をするもの達がいた。ただし、同心球体説へのこだわりは捨てられ、全てを等速回転する球で構成すること(エカントなどの除去)を徹底することで満足し、むしろプトレマイオス理論の再現を優先した[69]。なお、ビールーニーの提案に基づいて、金環食の理論的な予測と観測が成し遂げられたのも、このマラーゲ天文台であた[70]。 14世紀マムルーク朝、ダマスカスのイブン・シャーティル (Ibn al-Shatir) は、マラーゲ天文台で発展した手法を用い、エカントも離心円も用いずに周天円だけを用いる理論を作る。そして、太陽と月については、プトレマイオスの理論を大いに改善し、観測される見かけの大きさの変動を説明することができた[71]。また、黄緯については、周転円の傾きを固定した理論を作る。これは、外惑星についてはプトレマイオスの理論とほぼ同じ予測を生み出す[72]。 これらの理論、特にイブン・シャーティルの理論コペルニクスの理論の類似性はかねてより指摘されている。とくに、ペルニクスの『天球の回転について』の黄経の理論は、パラメータの違いを除けば、周転円の一つを地球の軌道に書き換えると完全に一致する[73]。様々な状況証拠から、アラビア科学史の専門家には、理論の伝搬を主張したり仄かしたりする研究者は多い。しかし、著作のラテン語訳は存在せず、仄かされる伝搬経路は仮説の域をでない[74]。伝搬の有無はさておき、この類似は、コペルニクスの理論と中世的な天文学との連続性を強調するときにも用いられる。 中世アラビア語圏において、天動説以外の可能性が真剣に探求されたことはなかった。しかし、論理的な可能性としては、常に地動説的な理論は念頭にあった。例えばビールーニーはアーリヤバタの地球自転論を紹介した上で、棄却している。また、地動説的な理論への反駁をアリストテレス『天体論』への注釈で述べたり、金星の太陽面通過の「観測」(おそらくは誤認)から、金星が太陽を周回する可能性を否定したりといった議論はあった。 そして、『アルマゲスト』の地球静止の論証の可否については、13世紀のトゥスィー以降、継続的な議論があった。『アルマゲスト』でプトレマイオスは、日周運動を地球の自転に帰した場合、地表の速度が非常に高速になることを指摘し、大きな影響が感知されないはずはないとする。これに対してトゥスィーは、大気など地表面のものも「親和性」によって地球と共に動くはずで、地球が運動していても、プトレマイオスの言うような効果は起こさないとした。ただし、アリストテレス的な自然学の原理から、地球は静止ししているとする。これに対しては、シーラーズィーは、投げ上げられた岩の大きさによって、地球に引きずられる度合いも異なるはずであるから、地球の運動は存在すれば検知できるはずだとする。15世紀のアリー・クーシュチー (英語版)は、てトゥスィーと同様の議論でプトレマイオスの議論に反駁した上でアリストテレス的な自然学の原理も拒否し、地球の運動も静止も証明不可能だとする。なお、ラテン西欧においても、トゥスィーと同様のプトレマイオスへの論駁がニコル・オレームやコペルニクスによって展開される[75]。 西ヨーロッパでの展開ローマ時代において、天文学の中心は圧倒的に東地中海に偏り、ギリシア語記述されていた。キケロなどギリシア語で書かれた専門的な書物に興味を示したものも居たが、それはむしろ例外だった。この時代のラテン語で書かれた天文学に関連する書物は、非専門家向けの専門性の低いものであった[76]。ただし、一般教養としては、それらの書物の水準は決して低くはなかった。 例えば、紀元1世紀大プリニウス『博物誌』が最初に取り上げるトピックは、宇宙論である。地球が宇宙に較べれば点のように小さいこと、太陽などの天体は地球よりもはるかに大きいこと、天体の配列(金星と水星を太陽の下に置く)や距離、天体の運動や日月食などが若干の数値を伴って記されている。また、プラトンの影響を受けて太陽がその光を通じて、惑星や地球をコントロールしているとする。また、アリストテレス的な四元素説も述べられている。本書は、一般的な教育にも用いられた[77]。 また、紀元4世紀前半のカルキディウスによるプラトン『ティマイオス』のラテン語訳(全体の2/3ほど)と本文に倍する分量の注釈である。注釈では、プラトンの宇宙論と古代後期の天文学の一致を主張し、天文学の基本的な概念、例えば周天円などの説明も豊富であった[78]。キケロの『スキピオの夢』とそれへのマクロビウスの注釈や[79]、アラトス『現象』の1世紀のラテン語訳、マルティアヌス・カペラの寓話的な『フィロロギアとメルクリウスの結婚について』なども、高度な内容を含んでいた。 これらの書物は、宇宙論を教養として理解するには十二分の内容を含んではいたが、それらを元に天文学的な計算ができるような水準ではなかった。一方、時刻の決定、農業のための季節の決定などの実用のための簡便な計算方法が、天文学の理論や宇宙論と関連させない形で学ばれ、広く普及していた[80]。大プリニウスも、バビロニアやギリシアに由来をもつ、農業用の暦の様々な計算方法を記した書を残している[77]。 ローマ時代の後半期に優勢だった思想は、ストア哲学やプラトン主義であり、特に新プラトン主義が興隆した。新プラトン主義は、アリストテレス的な自然学や、天文学などの数学的な学問を取り込んだ。古代末期にはキリスト教が優勢になるが、キリスト教もマニ教など他宗教との競争上、自らの教理を補強するため、積極的に哲学や自然学説を取り入れた。古代末期のラテン教父、アウグスティヌスは宇宙論の概要の知識を、聖書の釈義に積極的に活用した[81]。彼の宇宙論の解釈は、大きな影響力があった。また、簡便な実用天文学の有用性もみとめた。しかし、それと同時に、本格的な天文学は聖書の理解に役に立たないとして、推奨しなかった[82]。 このような状況下、西ローマ帝国が徐々に崩壊して、中世に入る。初期に於いては、アウグスティヌス的な姿勢そのままに、宇宙論を含む自然学はもっぱら聖書釈義と結びついていた。その例として、中世を通じて参照されたイシドールスの『事物の本性について』をあげることができる。同じ著者による『語源』もまた、語義や語源などが主内容とはいえ、天文学その他の学問についての情報を多くふくみ、よく読まれた。また、イースターの日付を知る方法(コンプトゥス,computus)や時刻や暦日の決定などの実用天文学は、天文学の理論とも無縁であった。科学史家 S.C. McCluskeyは、中世前期の天文学を複数形で表記し、「異なった問いかけや問題に応じて、全く異なった天文学の理論が複数作られた」と述べている[83]。 それでも8世紀のベーダ・ヴェネラビリスに至ると、宇宙論や自然学は聖書釈義からは切り離して記述され、内容も一段と充実し、また実用天文計算の書でも宇宙論の議論を援用するようになった[84]。いわゆるカロリング朝ルネッサンスの頃の学術の興隆期までには、ローマ時代のラテン語文献はおおむね復興された。実用天文計算の教育や研究も推奨され、限られた材料を元にしてではあるが、研究が深まった。ラバヌス・マウルス・マグネンティウスの820年のComputus 820においては、正確な月や太陽の宮が記されており、正確な観測と計算が行われたことがうかがえる。また、観測装置の開発も進んだ。 カロリング朝期の宇宙論は、プラトン的な色彩が強かった。また、内惑星は太陽の周りを動くとされた。カルキディウス、マルティアヌス・カペラに基づき、また、大プリニウス『博物誌』の字句の解釈から、太陽の周りを周回したり振動したり、3通りのモデルが捻り出された。マルティアヌス・カペラの体系では、周転円は内惑星のこの太陽周りの軌道のことであり、外惑星には周転円が省かれていた[85]。また、基本的には数値を伴わない、定性的な議論に始終した。 9世紀の終わりから10世紀の中頃までの政治的な混乱がおさまると、10世紀の終わりには、フルーリのアッボ(Abbo of Fleury, en:Abbo of Fleury)によって、太陽や月ばかりでなく、惑星の平均的な運動の計算方法も工夫された。ただし、平均的な運動の計算をめざし、逆行などの予測は視野に入っていなかった[86]。このころ、アストロラーベがアラビア語圏から導入され、観測の精度は飛躍的に向上した。そして、伝統的な手法の限界も認識され、アラビア語圏からの新たな手法の導入がはじまった[87]。 十字軍遠征やイベリア半島におけるレコンキスタ、地中海貿易などは、ヨーロッパとイスラム世界との接触を活発にした。11-13世紀にかけて、アラビア語圏の科学の成果はシチリア王国の首都パレルモ、カスティーリャ王国の首都トレドなどで精力的に研究され、翻訳が成された(→12世紀ルネサンス)。古代にはラテン語訳されなかったアリストテレス、プトレマイオスなどギリシア語の文献も、この時に初めてアラビア語版から翻訳される。これらは、アラビア語圏で付加された注釈を伴い、その後の進展やほぼ独自の思想と言って良い独特の解釈が含まれていた。これらの新知識を取り入れる一方、13世紀においてカペラ『結婚』が相変わらず重視されるなど、独自の思想的な背景も失われなかった[88]。 それまでのカトリック教会の神学はアウグスティヌスなどラテン教父以来の伝統を引いて、アリストテレスの影響は希薄であった。また、1210年に始って数次に渡り、パリの聖職者会議がアリストテレスの自然学や形而上学、あるいは特定の言明を名指しして異端とするなどの動きもあった。それにもかかわらず、13世紀後半に活躍するアルベルトゥス・マグヌスやトマス・アクィナスらにより、結局はアリストテレスの形而上学や自然学はスコラ学の主流となる。 天文学は主にスペインにおいて導入が始まる。イスラム系やユダヤ系の天文学者の協力も得て、13世紀にカスティーリャ王国のアルフォンソ10世のもとで編纂された『アルフォンソ天文表』は、その後の補正を受けながらも17世紀までヨーロッパで使われていた。 このころ、イブン・ルシュドのアリストテレス主義の立場からのプトレマイオスへの批判や、アル・ビトゥルージの同心球体理論の改良が翻訳されることになる。つまり、中世後期の欧州では、プトレマイオス理論の導入の比較的早い段階で、プトレマイオス批判や代替案が知られることになった。同心球体を用いた代替理論の模索は、アラビア語圏よりもむしろヨーロッパにおいて盛んであった。 15世紀のドイツでプトレマイオスなどの研究をしたレギオモンタヌス(ヨハン・ミューラー)の業績は、彼の死後1496年に『アルマゲスト綱要』として出版され、コペルニクスの研究に大きな影響を与えた。レギオモンタヌスもまた、同心球体を用いた代替理論を模索している 地動説→詳細は「地動説」および「ニコラウス・コペルニクス」を参照

16世紀に入ると、ヨーロッパでニコラウス・コペルニクスが地動説を唱える。コペルニクスの目的の目的意識の一つは、プトレマイオスの数理天文学とアリストテレスの宇宙論のずれを解消し、等速回転する透明球体の組み合わせで天体の運動を説明することであった。そのために、プトレマイオス的な体系を数学的に変形を繰り返し、太陽を中心とする新たな体系に行きつくことになった。元々、プトレマイオスの理論も、太陽を非常に重視する。外惑星の周転円は、太陽の平均運動を平行移動したものであり、内惑星の周転円の中心は、太陽の方向からあまりずれないように設定されていた。16世紀-17世紀のティコ・ブラーエは、コペルニクス説の影響を受け、しかし恒星の年周視差が観測できなかったことから、月と地球を除く惑星が太陽の回りを周回する宇宙を考えた。ティコの理論では、太陽の軌道と惑星の太陽周りの周回軌道が交叉する。これは、天体が透明球にはりつくとする、アリストテレス的な宇宙論では不可能とされていた。  これらの理論は、プトレマイオスの理論の書き換えから出発していたため、そこから起因する不自然さをひきずっており、メリットは必ずしも明らかではなかった。例えば、コペルニクスの金星の軌道を表す周転円には、地球の公転周期と同じ周期で回転する円が含まれていた。プトレマイオスの惑星の軌道は、惑星の公転と地球の公転の合成だが、それを分割する際に地球の公転に相当する成分が紛れ込んだのである。また、惑星の軌道は、軌道面にそって周回するのではなく、複雑に上下に振動した。元々プトレマイオス体系の数学的な書き換えから出発しているため、現象の説明能力にも大差はなかった。 これらの欠点を一掃したのがヨハネス・ケプラーで、各々の惑星が太陽を通るある軌道面の上にのっているとし、その軌道をエカントを持つ離心円で表し、それまでの理論よりもはるかに単純な体系で、高い精度を得ることに成功した。ケプラーによれば「コペルニクスは自らの仮説の豊かさに気が付かなかった」のである[89]。しかし、それでもまだティコの精密なデータとの間の差を認めたため、エカントも捨て去り、楕円軌道を用いたケプラーの法則に到達する。この理論に基づくルドルフ表(天文表)の正確さは誰の目にも明らかであった。 このような位置天文学上の進歩がプトレマイオスの体系を過去のものにすると同時に、新たな現象の発見が、天界と月下に世界を二分するアリストテレス的な宇宙論に脅威を与えた。まず、ティコ・ブラーエらによって、新星や彗星が月よりも遠方にあることが示され、天界が不変でないことが示された。更に17世紀になって望遠鏡が天体観測に応用されるようになると、天動説に不利な観測結果が次々ともたらされる。これらは激しい論争を巻き起こした。例えば、1610年にガリレオ・ガリレイが望遠鏡を用いて木星に衛星があることを発見した。これらは、明らかに地球を中心に回転しておらず、アリストテレスの天体の運動の理論は適用できない。 恒星の年周視差が観測できないという地動説の弱点は、これら一連の発見の前には些事でしかなかった。ニュートンは、ケプラーの法則を支持する慣性の概念を始めとした運動の法則、および万有引力の法則という普遍的な法則を導きだした。これらの法則は天動説をとるにせよ地動説をとるにせよ大きな謎であった天体運動を非常によく説明し、石ころから恒星まで、宇宙のあらゆる物体の運動をほぼ完全に予測・説明した。 カトリックが公式に地動説を支持したのは21世紀に入ってからのことで、1992年10月31日におけるローマ教皇ヨハネ・パウロ2世のガリレオに対する公式謝罪[90]を経て、2008年12月21日にベネディクト16世が公式に地動説を認めた[91]。ニュートンが『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』を上梓してから340年、ガリレオが異端とされた宗教裁判より実に400年近くが過ぎての認定であった。 コペルニクスの後の天動説上に述べたように、コペルニクス後、直ちに地動説が優位に立ったわけではなく、しばらくの間は両者が共存した。上述のティコ・ブラーエの宇宙論もある種の天動説である。最後の重要な天動説的な宇宙論は、フランシス・ベーコンのものであった。プトレマイオス的な理論や地動説は、観測を説明するためだけの説として受け入れず、同心球体説に立った。彼の理論は、しかし、アル・ビトゥルージなどの理論とは異なり、天球は固体ではなく液体とされ、天界を満たすエーテルは地球から離れるほど希薄になるとした。また、物質理論を軸に展開し、観測との定量的な説明には意を用いていない[92] イエズス会が中国に於いて布教を進める際、天文学的な知識を同時に広めたが、その際、ケプラーの理論を含めて、全て地球中心に書き直して紹介した。 他の文明圏の宇宙論メソポタミア文明では精緻な数理天文学が展開し、古代ギリシアに大きな影響を与えた。また、インドでは、ギリシア系天文学の到来以前は、須弥山説に依っていた。 高度な数理天文学を備えた宇宙論で、古代ギリシア系統とは異なる系統に属するものとしては、中国の宇宙論がある。秦以前に起源をもつ時代より蓋天説に加え、後漢から盛んになった渾天説や、無限宇宙論として有名な宣夜説があったが、後漢以降は渾天説が主流であった。これは、平板な大地をくるむようにして宇宙が展開しており、その点ではギリシア系の天動説に類似している。しかし、大地の形を平面と見、また天体の運動については、天球表面の運動に専念し、三次元的な運動を論じることはなかった。 中国にも、唐の玄宗の頃にインドから瞿曇悉達らが、そして元のフビライの頃にアラビア語圏からジャマールッディーンらが訪れ、ギリシア起源の西方の天文学がもたらされる。しかし、前者は理解されずに浸透せず[93]、後者では優秀性は理解されたものの、暦作成のための知識としてイスラム系天文学者の間に継承されるのみであった。西方の宇宙論が中国の知識人一般に影響を与えるのは明末になってのことで、マテオ・リッチらイエズス会士を介してである。イエズス会士が媒介したこともあって地動説の紹介はずっと遅れ、ケプラーの楕円軌道の理論もティコ・ブラーエ的に地球中心に書き直して紹介された。 日本には、江戸時代初期の『乾坤辨説』や[94]、輸入漢籍『天経或問』によって[95][96]、地球中心的な西方の宇宙論が知られるようになり、『和漢三才図会』のような百科事典でも紹介された。 現代現代でも天動説を信じているものはごく少数だがおり、例えば、サウジアラビアの酋長アル・ハイバリ氏は「地球は自転しておらず、静止しているため飛行機に乗って、サウジアラビアから中国にたどり着くことが出来る。もし地球が自転していたら、飛行機では地球の自転速度に追いつくことはできないので、いつまで経っても中国にはたどり着けない」として、天動説を支持している。[97]また、「日が昇る」や「日が沈む」などといった現代で使われている言葉の中にも天動説的な言葉が存在している。 脚注

参考文献

外部リンク

|