富浦町(とみうらまち)は、かつて千葉県安房郡に存在していた町。館山都市圏に属していた。

2006年(平成18年)、平成の大合併により廃止され、南房総市の一部となった[1]。「富浦町」の名は、南房総市に含まれる旧町域の町丁の冠称として残っている。なお、現在(2018年時点)の南房総市役所は、旧富浦町役場の建物を利用している。

本項では、1889年の町村制施行により成立した富浦村(当初は平郡所属)、1933年に富浦村が町制を施行して成立した富浦町(初代)、1955年に初代富浦町と八束村が合併して成立した富浦町(2代目)について説明する。

地理

富浦地区(2007年)。大房岬から東方向(富浦湾側)を望む。手前に富浦漁港、中央奥から海に注ぐのが岡本川。岡本川の左手(北側)が原岡字岡本。岡本川の右手(南側)が多田良。

富浦地区(2007年)。大房岬から東方向(富浦湾側)を望む。手前に富浦漁港、中央奥から海に注ぐのが岡本川。岡本川の左手(北側)が原岡字岡本。岡本川の右手(南側)が多田良。

富浦町(以下、特に断りのない限り平成の大合併まで存在していた2代目富浦町を指す)は、房総半島の南部に位置していた町である。気候は温暖である。

町域の西側は、南北10kmにわたり東京湾(浦賀水道)に面し[2]、残る三方を山に囲まれている。北部には木の根峠 (181m) を通る東西の山脈、東部には地区の最高点である青木山 (215m) を含み南北に走る200m級の山脈[2])、南部には堂山を通る東西の小丘陵がある[2]。町域北部(豊岡以北)は数千年前から隆起を繰り返してきた段丘が形成され[2]、山が迫る地形となっている。道路も狭隘で土砂崩れの危険性も多く、国道・鉄道ともに規制が多い。岡本川とその支流は東部(八束地区)に河岸段丘を、下流部に平野を作り出して富浦湾に注ぐ[2]。

南西部で大房岬(たいぶさみさき)が浦賀水道に突き出ており、富浦湾を抱える(富浦湾の範囲は、大房岬の北端にあたる「多田良岬」と、町域北西部にある「南無谷岬」を結ぶ範囲とされる[3])。大房岬以南は館山湾(鏡ヶ浦)に面している。

富浦町の町域の西半分は初代富浦町(旧富浦村)の町域であり、東半分は旧八束村の村域である。1926年(大正15年)時点の富浦村は、北に木根峠を隔てて岩井村に、東は八束村に、南東は船形町に接していた[4]:1046。当時は全村を多田良(ただら)・原岡(はらおか)・豊岡(とよおか)・南無谷(なむや)[注釈 1]の4区に分けていた[4]:1046。

南房総市においては、合併前の町村によって市域を7地区に分けており[7]、旧富浦町の地域は「富浦地区」となる[8]。南房総市社会福祉協議会では、小学校区や中学校区(おおむね町村制発足時の町村)をもとに市域を16地区に分けており(2018年現在)、旧富浦町の地域は「富浦地区」「八束地区」に分けられている[9]。

合併前隣接していた自治体

歴史

前近代

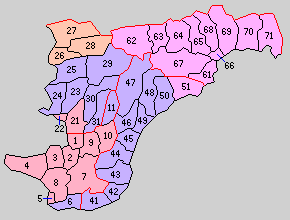

安房郡域の町村制施行時の町村

安房郡域の町村制施行時の町村

(※1897年に平郡・朝夷郡・長狭郡を安房郡に編入)

1.北条町 2.館山町 3.豊津村 4.西岬村 5.富崎村 6.長尾村 7.豊房村 8.神戸村 9.館野村 10.九重村 11.稲都村

【平郡】21.凪原村〔のち那古町〕 22.船形村 23.八束村 24.富浦村 25.岩井村 26.勝山村 27.保田村 28.佐久間村 29.平群村 30.滝田村 31.国府村

【朝夷郡】41.白浜村 42.七浦村 43.曦村〔のち千倉町〕 44.健田村 45.千歳村 46.豊田村 47.丸村 48.北三原村 49.南三原村 50.和田村 51.江見村

【長狭郡】61.太海村 62.大山村 63.吉尾村 64.由基村〔のち主基村〕 65.田原村 66.鴨川町 67.曽呂村 68.西条村 69.東条村 70.天津村 71.湊村〔のち小湊町〕

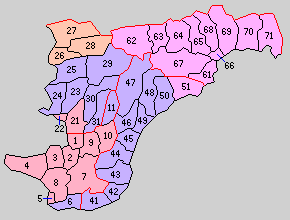

現在の行政区画

赤:館山市 桃:鴨川市 紫:南房総市 橙:鋸南町

1897年(明治30年)以前は平郡に属していた地域である。古くは多田良荘岡本郷に属していた[10]。戦国時代には、里見氏が聖山(ひじりやま)一帯に岡本城を修築し、天然の良港を水軍の拠点として、北条氏に備えた[11]。

元禄16年(1703年)の元禄地震では大津波に襲われた[12]。

近現代

町村制以前

1873年(明治6年)、塩入村・坂村が合併し豊岡村となる[10]。1877年(明治10年)、原村・岡本村が合併し原岡村となる[10]。1878年(明治11年)、千葉県に郡区町村編制法が施行されると、原岡村・多田良村・青木村は1つの連合(連合戸長役場)となり、豊岡村は南無谷村と連合した[10]。1884年(明治17年)に戸長役場の管轄変更が行われた際に、青木村[注釈 2]を除く4か村(原岡村・多田良村・豊岡村・南無谷村)が連合した[10]。

富浦村・富浦町(初代)

1889年(明治22年)、町村制施行に伴い、4か村が合併して富浦村が発足[10]。「富浦」の名は、豊富な海産を願って新たに定められた村名である[10](瑞祥地名)。

1918年(大正7年)、木更津線(現在の内房線)安房勝山駅 - 那古船形駅間が延伸し、富浦駅が開業した。

1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災においては、北条線(内房線)岩富トンネルが崩落した[13]。

1933年(昭和8年)、町制を施行し、富浦町となる。

富浦町(2代目)

昭和の大合併が進められていた1955年(昭和30年)、初代富浦町は東隣の八束村と合併し、改めて富浦町が発足した。富浦町役場は、青木地区(旧八束村)に置かれた。

2004年(平成16年)、富津館山道路の鋸南富山インターチェンジ - 富浦インターチェンジ間が延伸した。

2006年(平成18年)3月20日、平成の大合併が進められる中で、富浦町と富山町・三芳村・丸山町・和田町・千倉町・白浜町が合併して南房総市が発足した。これに先立つ2月26日に閉町式が行われた[14]。なお、南房総市役所は、「当面」の措置として旧富浦町役場の建物を利用している。

行政区画・自治体沿革

産業

1888年(明治21年)に記された分合取調文書によれば、富浦村となる各村では漁業と農業を営んでいたとされる[10]。

1926年(大正15年)の『安房郡誌』によれば、主要産業は農業で、漁業がこれに次ぐとされる[4]:1047。特筆されているのはビワの栽培で[4]:1047-1048、京浜の市場に出荷され、ことに「南無谷枇杷」が著名であるとされる[4]:1047。また、モモの栽培や畜産も産業として挙げられている[4]:1047。

農業

漁業

ワカメ漁が毎年3月に解禁される[25][26]。

学校

小学校

- 富浦町立富浦小学校

- 富浦町立八束小学校(富浦小学校と合併され廃止)

中学校

その他

交通

鉄道

道路

- 道の駅

名所・旧跡・観光・祭事・催事

名所・旧跡

- 大房岬 - 房総の魅力500選[31]。岬付近では崖地で地層やがけ地固有の植物が観察可能である[32]。1995年(平成7年)4月24日に展望塔が完成し[33]、同年8月に自然公園大会が開催された[34]。

- 金気神社 - 風の神様が祭られており、例大祭などでは健康祈願が行われている[36]。

- 釈迦寺 - 千葉県内初のポックリ観音があり[37]、ボケ封じの観音様とも呼ばれて高齢者の参拝者を集めた[38]。

- 岡本城址(豊岡) - 里見氏が聖山一帯に築いた城。

- 削平地には南手城(みなみてじろ)・北手城(きたてじろ)という名が残っており、北手城があるのが聖山である[11]。南手城は「里見公園」として整備されている[11]。また、南の山麓(東京学芸大学附属大泉学園寮付近)には城主の館が置かれていた[11]。

- 宮本城址(大津) - 里見氏2代里見成義によって築かれたとされる城[39]

- 興禅寺(原岡) - 青岳尼(里見義弘夫人)の墓がある[11]。

- 光厳寺(青木) - 里見義弘の墓がある[11]。

祭事・催事

脚注

注釈

- ^ 読みは南房総市ウェブサイト[5]および日本郵便の郵便番号検索[6]で、現在の南房総市の大字から「富浦町」の冠称を除いたものを示した。

- ^ 青木村は町村制施行時に八束村の一部となった。

出典

- ^ a b c d “南房総市が誕生 「一体感ある組織に」 県内最多の7自治体合併 市長、市議選は来月23日投開票 暫定予算を専決処分”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 17. (2006年3月21日)

- ^ a b c d e “富浦地区(旧富浦町)”. エコツーリズム資料. 南房総市. 2018年5月16日閲覧。

- ^ “富浦湾”. 千葉県公式観光情報サイト-まるごとe! ちば-. 千葉県. 2018年5月16日閲覧。

- ^ a b c d e f 千葉県安房郡教育会 編『千葉県安房郡誌』千葉県安房郡教育会、1926年。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/980721。

- ^ “市内の地名と郵便番号一覧”. 南房総市. 2018年5月16日閲覧。

- ^ 郵便番号検索 南房総市

- ^ “各地区の紹介”. 南房総市. 2018年5月16日閲覧。

- ^ “富浦地区紹介”. 南房総市. 2018年5月16日閲覧。

- ^ “地区社会福祉協議会”. 南房総市社会福祉協議会. 2018年5月16日閲覧。

- ^ a b c d e f g h 「富浦村」『明治22年千葉県町村分合資料 十七 平郡町村分合取調』、24-29頁。http://e-library.gprime.jp/lib_pref_chiba/da/detail?tilcod=0000000014-CHB600209。2018年4月4日閲覧。

- ^ a b c d e f “里見氏を訪ねる 岡本城址”. 南房総市. 2018年5月16日閲覧。

- ^ “元禄地震・大津波から300年 供養碑が語るもの 10 別願院津波慰霊碑 富浦・富山から鋸南の被害”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (2003年9月11日)

- ^ “昔の暮らしいろいろ/八束小学校倒壊 ほか”. 富浦の昔ばなし 第二集. NPO富浦エコミューゼ研究会. 2018年5月16日閲覧。

- ^ “富浦、富山、千倉 3町閉町式 新生「南房総市」へ 住民ら名残惜しむ”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 17. (2006年2月27日)

- ^ 「ひろば 郷土の名産 富浦町 初夏を代表するくだもの 房州ビワ」『ニューライフちば』第228号、千葉県広報協会、1982年6月、29頁。

- ^ 「果樹生産日本一町村ビワの里に集う フルーツサミット とみうら’90」『農業富民』1990年9月号、富民協会、1990年9月、24-25頁。

- ^ “フルーツの香りいっぱい富浦町 “びわの郷日本一”を宣言 「サミット」PR”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1990年6月9日)

- ^ ““びわの郷 日本一”アピール 富浦駅前にモニュメント”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1995年8月25日)

- ^ “「房州ビワ」の直売所 国道127号にお目見え 富浦〜富山町”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1989年5月9日)

- ^ “黄金色の季節 びわの郷富浦から <1>風物詩の直売店 町全体にノレンやノボリ旗”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (2002年5月13日)

- ^ “黄金色の季節 びわの郷富浦から <4> 人気のビワ狩り”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (2002年5月16日)

- ^ “アイリス日本一 富浦町が宣言 70年の歴史、年間400万本”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1996年1月22日)

- ^ “母の日を前に出荷追い込み 富浦のカーネーション団地”. 朝日新聞 (朝日新聞社): p. 25. (1992年4月30日)

- ^ “母の日前に出荷最盛期 富浦のカーネーション団地”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (2002年5月9日)

- ^ “浦開け告げるワカメ漁 富浦”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 13. (1988年3月9日)

- ^ “春告げるワカメ漁解禁 300隻が出漁 館山・富浦湾”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1989年3月10日)

- ^ “内房線富浦駅 (富浦町) 岬とビワの里の新しい駅舎”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 8. (1995年6月2日)

- ^ “道の駅に富浦町 建設省”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 18. (1993年4月23日)

- ^ “産業と文化の発信基地完成 枇杷倶楽部きょうオープン アグリ・リゾート推進 富浦町”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1993年11月28日)

- ^ “「ビワの里」に観光スポット 建設省「道の駅」 富浦に「枇杷倶楽部」完成”. 朝日新聞 (朝日新聞社): p. 26. (1993年11月23日)

- ^ “大房岬(富浦町) 雄大なパノラマ一望 心地よい潮風”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1991年4月29日)

- ^ “散歩道 自然 大房岬 崖地性の植物群 地層観察も可能”. 朝日新聞 (朝日新聞社): p. 30. (1995年6月16日)

- ^ “360度の大パノラマ 富浦町・大房岬に展望塔が完成 全国自然公園大会の舞台に”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1995年4月25日)

- ^ “常陸宮ご夫妻迎え 富浦で自然公園大会”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 19. (1995年8月3日)

- ^ 「ひろば 青い海、澄んだ空、あふれる緑 千葉県立大房岬少年自然の家開設」『ニューライフちば』第201号、千葉県広報協会、1980年3月、19頁。

- ^ “「風の神様」に健康祈願 金気神社で例大祭 富浦町”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (2002年2月10日)

- ^ “千葉県内初のポックリ観音 富浦町 日蓮宗釈迦寺”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 13. (1986年12月6日)

- ^ “「ボケ封じ観音」で大祭 富浦町釈迦寺 お年寄りでにぎわう”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 13. (1988年5月14日)

- ^ “里見氏を訪ねる 宮本城址”. 南房総市. 2018年5月16日閲覧。

- ^ “影絵から文楽まで 富浦”. 朝日新聞 (朝日新聞社): p. 21. (1993年8月3日)

- ^ “富浦夏の観光の目玉 10周年迎え記念イベントも 「人形劇フェスティバル」始まる”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1998年8月4日)

- ^ “ちば夏の舞台裏 1 南房総・人形劇フェスティバル 18年かけ新名物に 参加劇団増え町おこし順調”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 19. (2006年9月5日)

- ^ “夢は膨らむ人形劇の郷 富浦町が「地域イベント賞」優良賞受ける 事業展開に弾み”. 千葉日報 (千葉日報社): p. 15. (1991年9月23日)

- ^ “人形劇通して町づくり 富浦町が自治大臣表彰”. 千葉日報 (千葉日報社): pp. 17-18. (1992年3月18日)

関連項目

外部リンク