|

樺太・千島交換条約

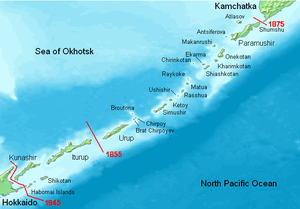

樺太・千島交換条約(からふと・ちしまこうかんじょうやく)は、1875年(明治8年)5月7日に日本とロシア帝国との間で1854年の日露通好条約で雑居・共有としていた樺太(サハリン)で頻発していた日露両国人の紛争を無くすために国境を確定させた条約[2]。樺太に対する日本の領有権と当時のロシア領千島列島(北千島列島)とを交換した内容であり[2][3]、サンクトペテルブルクで署名され、同年8月22日に東京にて批准され締約された。 千島・樺太交換条約[注釈 1]や、サハリンクリル交換条約、クリルサハリン交換条約、署名した場所からとってサンクトペテルブルク条約(英: Treaty of Saint Petersburg、露: Санкт-Петербургский договор 1875 года)と呼ぶ場合もある。 概要 1875年:樺太・千島交換条約 1905年:ポーツマス条約 1945年:第二次世界大戦の終わり 日本とロシアとの国境は1855年(安政元年)の日露和親条約において千島列島(クリル列島)の択捉島と得撫島との間に定められたが、樺太については国境を定めることができず、日露混住の地とされた[注釈 2]。 1856年(安政2年)にクリミア戦争が終結すると、ロシアの樺太開発が本格化し、日露の紛争が頻発するようになった。箱館奉行小出秀実は、樺太での国境画定が急務と考え、北緯48度を国境とすること、あるいは、得撫島から温禰古丹島(オネコタン島)までの千島列島と交換に、樺太をロシア領とすることを建言した。徳川幕府は小出の建言等により、ほぼ北緯48度にある久春内(現:イリンスキー)で国境を確定することとし、1867年(慶応2年)、石川利政と小出秀実をペテルブルクに派遣し、樺太国境確定交渉を行った。しかし、樺太国境画定は不調に終り、樺太はこれまで通りとされた(日露間樺太島仮規則)[4]。これにより幕府とロシアは競うように樺太に大量の移民を送り込みはじめたので、現地は日本人、ロシア人、アイヌ人の三者間の摩擦が増えて不穏な情勢になった[5]。 日露間樺太島仮規則では、樺太に国境を定めることができなかったため、明治に入っても、日露両国の紛争が頻発した。こうした事態に対して、日本政府内では、樺太全島の領有ないし樺太島を南北に区分し、両国民の住み分けを求める副島種臣外務卿の意見と、「遠隔地の樺太を早く放棄し、北海道の開拓に全力を注ぐべきだ」とする樺太放棄論を掲げる黒田清隆開拓次官の2つの意見が存在していた。その後、副島が征韓論で下野することなどにより、黒田らの樺太放棄論が明治政府内部で優勢となった。 樺太と千島列島の領有交換 1874年(明治7年)3月、樺太全島をロシア領とし、その代わりに得撫島以北の諸島を日本が領有することなど、樺太放棄論に基づく訓令を携えて、特命全権大使榎本武揚はサンクトペテルブルクに赴いた。榎本とピョートル・ストレモウホフロシア外務省アジア局長、アレクサンドル・ゴルチャコフロシア外相との間で交渉が進められ、その結果、樺太での日本の権益を放棄する代わりに、得撫島以北の千島18島をロシアが日本に譲渡すること、および、両国資産の買取、漁業権承認などを取り決めた樺太・千島交換条約を締結した。 アイヌ民族の処遇・国籍一方で、北海道や樺太および千島列島における先住民であったアイヌのうち樺太及び千島列島に居住していたアイヌは、この条約によって3年以内に自身の国籍について日本国籍かロシア国籍かを選ぶことを強要された。さらに国籍と居住国が異なる場合、居住国を退去して国籍と一致する国の領土へ移住することを余儀なくされた[6]。 この条約の附録の第四条には、次のように記載されている[6]。

これにより、南樺太および千島列島に住んでいたアイヌの運命が、当人たちの意図を無視して一方的に決定された。いずれの選択肢も大きな犠牲をともなうものであった[6]。 一例として、ロシアとの結び付きが強かった千島列島北部に住んでいたアイヌは、従来の生活基盤を重視してロシア国籍を選ぶとすると、現在住んでいる土地(千島列島すなわち日本領)を捨ててロシア領へ移住しなければならなかった。逆に彼らが日本国籍を選ぶならば故郷を捨てずに済むものの、ロシア領との往来は困難となるため、これまでのロシア方面との交易といった生活様式を根本的に変えなければならなかった[6]。 日本語訳文におけるフランス語正文との齟齬樺太・千島交換条約の正文はフランス語である。ロシア語および日本語は正文ではなく、また条約において公式に翻訳されたもの(公文)でもないため、条約としての効力は有していない。日本語訳文には、第二款のクリル群島の部分に食い違いがある。

ここにおいて問題とされるのは、下線部の「le(定冠詞) groupe(グループ) des(の) Îles(島、島々) dites(いわゆる) Kouriles(クリル)」である。これを繋げると「クリル諸島の特定のグループ」という意味になる。また、qu'Elle以下の従属節が上記引用の訳文の「現在自ら所有するところの」に相当するが、この制限用法の関係代名詞は直前のKourilesではなく、一般名詞のle groupeを修飾すると解釈するのが自然である。つまり、正文のフランス語の意味するところは「いわゆるクリル諸島の中の、現在所有するところのグループ」ということとなる。 一方、日本語訳文では「現今所領『クリル』群島」と訳されており、「グループ」に対応する語として「群」と言う字が表れるが、単独の語として訳されていない。したがって「現今所領」「『クリル』」「群島」はすべて同じものを指すとの解釈が成り立つ。このため、日本語訳文ではクリル群島がここで挙げられている択捉水道より北の18島だけのように読めるが、フランス語正文では上述の通りそのように解釈は成立しない。また、フランス語正文では「従って、上述のクリルの諸島のグループは日本国に属する」とされている部分が日本語訳では欠落しており、それに代わって『而今而後「クリル」全島ハ日本帝国ニ属シ』の句が挿入されている[9]。 クリル諸島の全体はどの島を指すのかを正文へ完全に明記していなかったことが、現在まで問題となっている[注釈 3]。 いずれにせよ日露和親条約において得撫島より南、択捉島以南のいわゆる北方四島はすでに日本領として確定していたため、樺太・千島交換条約においてこの誤訳が問題となることはなかった。 北方領土問題と樺太・千島交換条約の関連 いわゆる北方領土問題では、この条約での「千島列島」の範囲が争点の一つになることがある。サンフランシスコ講和条約で千島列島を放棄したが、日本政府の見解では放棄した千島列島に択捉島と国後島を含んだいわゆる北方領土は含まれないと説明される。 このさい放棄した千島列島の定義として樺太・千島交換条約第二款によるクリル列島とは占守島(シュムシュ島)から得撫島 (ウルップ島) とされていることを根拠の一つとすることがある。しかし、この文言解釈による主張は、条約として効力の無い日本語訳文をもとにしており、複数の学者がフランス語正文からはこのような解釈は成り立たないとの指摘を行っている[9]。なお、第7回衆議院外務委員会で、西村熊雄政府委員(外務省条約局長)は、「明治八年の交換條約で言う意味は、いわゆる日露間の国境以外の部分である千島のすべての島という意味でございましよう。ですから千島列島なるものが、その国境以北だけがいわゆる千島列島であつて、それ以南の南千島というものが千島列島でないという反対解釈は生れないかと思います」と説明した[10]。この説明は国内的に1956年2月に正式に取り消され[11]、その後は「北方領土は日本固有の領土であるので、日本が放棄した千島には含まれていない」としている。 樺太千島交換条約は平和裏に締約された領土交渉であり、千島列島全体の返還を主張する論が存在しており、とくに日本の国会に議席を持っている政党の中で日本共産党はこの樺太・千島交換条約を根拠にして得撫島以北を含めた全千島の返還をソビエト連邦および現在のロシア連邦に要求している[12]。 脚注注釈

出典

関連項目外部リンクInformation related to 樺太・千島交換条約 |

||||||||||||||||||||||||