|

稚児稚児(ちご)には、概ね、以下の意味がある。

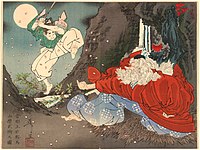

大規模寺院における稚児 平安時代頃から、真言宗、天台宗等の大規模寺院において、剃髪しない少年修行僧(12~18歳くらい)が現れはじめ、これも稚児と呼ばれるようになった。皇族や上位貴族の子弟が行儀見習いなどで寺に預けられる「上稚児」、頭の良さを見込まれて世話係として僧侶に従う「中稚児」、芸道などの才能が見込まれて雇われたり腐敗僧侶に売られてきた「下稚児」がいた。禅宗では喝食と呼ばれた。 髪形は垂髪、または、稚児髷で、平安貴族女性と同様の化粧をし(お歯黒も付ける場合もあった)、極彩色の水干を着た。又、女装する場合もあり、その場合、少女と見分けがつきにくかった。 真言宗、天台宗等の大規模寺院は修行の場であるため山間部にあり、また、女人禁制であるため、このような稚児はいわば「男性社会における女性的な存在」となり、しばしば男色の対象とされた(ただし上稚児は対象外)。中世以降の禅林(禅宗寺院)や華厳宗などにおいても、稚児・喝食は主に男色、衆道、少年愛の対象であった。 特に、天台宗においては「稚児灌頂」という儀式が行われ、この時に「○○丸」と命名された。これを受けた稚児は観音菩薩と同格とされ、神聖視された。また例えば華厳宗東大寺の宗性のように、およそ100人の稚児と関係を持った僧侶も存在した。 室町時代に書かれた「お伽草子」には僧侶と稚児の恋愛や稚児が観音菩薩の化身として現れる“稚児物”と呼ばれる作品群があり、また稚児を巡る社会風潮を批判するために書かれた『若気嘲弄物語』のような作品もあった[2]。 また、大法会の際に舞楽、散楽、延年を上演する場合が多く、他の寺の僧侶からも注目を集めた。 これらの稚児は成人に達すると還俗する場合が多いが出家して住職となった者もいたらしい。 稚児が登場する文学作品上記の稚児は、古典、近代、数多くの文学作品に登場、これらの中でも、神秘的、繊細、優美、典雅、清楚、可憐、脆弱、等、少女~妙齢の女性と同様の耽美的描写が行われる場合が多い一方、幼さゆえの場違いな発言で僧侶の失笑を買う等、笑いの対象になる場合もある。極稀に、可憐さとは正反対に、精悍な体育会系に描写される場合もある。

稚児出身の歴史上の人物上記の稚児関連の文献

上記の稚児関連の外部リンク

祭りにおける稚児 現代においては、祭りの中で、特徴的な化粧(厚化粧の場合が多い)をし、揃いの、または決められた衣装を着た少年少女(概ね小学生以下)が稚児と呼ばれる場合が多い。 ただ、稚児と呼ぶかどうかは祭りの主催者によって一定しない場合が多く、鶴岡八幡宮例大祭の八乙女・童子や花巻市の花巻まつりの囃子方のように、見た目が稚児であっても稚児と呼ばない場合がある一方で、姫路市の姫路ゆかたまつりのように、素顔にゆかた(袴無し)の場合でも稚児と呼ばれる場合もある。 服飾・化粧 稚児の衣装は概ね平安装束(神官装束、巫女装束)か、それを大幅に簡略化した稚児装束の場合が多く、また袴は不可欠と考えられる。少年は烏帽子、少女は天冠を被る場合が多い。持ち物としては舞扇、蓮・桜・紅葉・等の造花等が多い。 化粧は額に「アヤツコ」と呼ばれる、まじないの意味がある模様、または「位星(くらいほし)」と呼ばれる丸を黒、または赤で入れ、鼻筋を白く塗るのが基本だが、それ以外は、ほとんど素顔、口紅を塗るだけの場合から、大人のフォーマルと同様の厚化粧、歌舞伎舞踊と同様の舞台化粧(極稀にお歯黒を付ける場合や引眉する場合がある)、バレエと同様な洋風の厚化粧、と結構様々である。これらの化粧・服飾は単なる装飾ではなく、神性・神聖・神秘・等の意味合い・意味付けがあり、また通過儀礼の意味があるともされる。 タイプ別の分類祭りにおける稚児には大きく分けて3つのタイプがある

よりまし型古代から6歳以下の幼児には神霊が降臨しやすいと考えられたことから、神社の祭りにおいてよりましの役割をもった稚児が登場した。現在では、その祭りのシンボルとして扱われている。ほとんどの場合、少年に限られ、選ばれる人数も1人か、多くても3人程度。 舞踊・芸能型神楽、舞楽、延年、田楽、風流等を奉納・上演する少年少女も稚児と呼ばれる場合が多く、稚児舞ともいわれる。巫女神楽の場合に巫女装束となる少女の巫女、太鼓台の「乗り子」も稚児と呼ばれる場合がある。 前節の稚児(有髪の少年修行僧)の芸能の流れを汲むものもある。 この他、少年少女の素人歌舞伎を稚児歌舞伎と呼ぶ地方がある。 行列型このタイプが一番多く見られる。 寺院の花まつり(誕生会、灌仏会、釈迦の誕生日)や観音菩薩、不動明王等の縁日、法然、日蓮等の宗祖の命日(お会式)、本堂落慶法要や晋山式といった、数十年~数百年に一度の大法会に行われる他、神社の祭りにも巫女と共に登場、また、時代行列の中で登場する場合もある。 稚児は一般から公募する場合も多く、大規模な所では200名以上が登場する場合もある。 少年少女の手古舞も稚児と呼ばれる場合がある。 なお、稚児行列に3回出ると幸福になれるという言い伝えもある。 稚児が出る祭り    新暦

旧暦祭りにおける稚児の参考文献

祭りにおける稚児の関連項目

祭りにおける稚児関連の外部リンク

脚注注釈出典外部リンク

関連項目Information related to 稚児 |