|

駒井町

駒井町(こまいまち)は、東京都狛江市の町名である。現行行政町名上では駒井町一丁目から三丁目。旧駒井村。狛江郵便局管区で郵便番号は201-0016。2023年1月現在の人口は2,102世帯4,523人[2]。 地理 地勢東京都の中央南部、多摩川中流北岸に位置する狛江市の南東端に位置し[4]、南側を多摩川が流れる。地形はほぼ平坦である。地質は洪積層で[5]、さらにその台地面は関東ローム層で覆われ、強固な地盤となっている。土壌は沖積土で肥沃である[6]。ただし、駒井町のうち多摩川に面する地域は微妙に低地となっていて[5]、地盤は軟弱である。その低地のうち、一部帯状に硬質層が分布しており、自然堤防を成していると考えられている土地が存在する[7]。駒井地区北側、かつて本村と呼ばれたごく一部の範囲を除いて、全ての地域が氾濫原となっている[8]。 自然が豊かな地域である。特に歴史的・地理的な要因から畑が多く残る地域で(詳細は節「歴史における産業」も参照)、狛江市の都市設計計画などでは生産緑地地区がまとまって位置していることから駒井地域を「農の拠点」としている[9]。また緑被率も市内で突出して高く、駒井町全体で25%を超えているほか、駒井町二丁目・三丁目では30%を超えている[10]。 駒井町は、過去駒井村として成立し、狛江村の発足により狛江村駒井となった後、1912年に多摩川の氾濫に伴う流域変更によって飛地となった宿河原の一部が編入されたことによって現在の形がほぼ完成し、1982年11月1日に駒井町として住居表示が実施された[11]。その過程で、駒井町における宿河原という地名は失われた。なお、狛江市における地域の分類では、駒井町単体で駒井地区を成す[4]。現在では北から時計回りに岩戸南、世田谷区喜多見、猪方、多摩川を隔てて川崎市多摩区宿河原の各地域と接している[4]。 2022年(令和4年)の地価公示によると、駒井町の住宅地の公示地価は、 駒井町一丁目215番22の地点で251,000円/m²である[12]。 災害駒井町南部には多摩川が流れており、水害に度々見舞われる。過去には何度も大規模な水害が発生し、昭和期に初めて堤防が造られた。当時の堤防は現在の猪駒通りが通る部分であったが水害により破壊された。その後現在の位置に堤防は造り直され、昭和49年台風16号で猪方部分の堤防が決壊することはあったものの[13](多摩川水害)、現在も改修を重ね現存する。直近では令和元年東日本台風が大きな被害をもたらしたが、決壊は免れている[14]。しかし駒井町では内水氾濫が目立ち、各地で浸水被害が発生したほか、交通機関の麻痺などが起こった[15]。 小中学校の学区各地域の学区は以下の通りである[16]。

歴史地名の由来現在は駒井町という町名であるが、合併し狛江村となるまでは駒井村であった。これは「こまい」と「こまえ」が似ていることが原因で、町と語尾につけることで差別化を図ったためである[注 1]。駒井という地名自体は、狛江郷の語源になった言葉だとされている。本来駒井郷と読まれていたが、狛江と読まれるようになり、それでも駒井と読んでいた地域が駒井村となったとする説である[19]。 中世→中世以前の歴史については「狛江市の歴史」を参照

駒井という地名は、中世の『小田原北条分限帳』という史料に現れる[20]。この史料には駒井本郷、駒井登戸、駒井宿河原などの地名が記述されていて、駒井が多摩川北岸の広い地域を指す地名であったことが推察される[20]。後述するが、多摩川は何度も氾濫により流域が変わっていた[21]。当時は現在よりも南側を流れていたが、この史料が著された後の1593年から1606年までの間に多摩川の流れは北に移動し、登戸や宿河原の大部分が多摩川南岸に位置するようになり、地名が分断されるようになったと考えられている[22]。この多摩川の流れの移動は、1596年(文禄5年)の大洪水によるものという可能性が指摘されている[20]。その後も小規模な洪水が発生する度に駒井の範囲は変化していった[23]。 近世1689年に喜多見氏が断絶するまで駒井村を治めていたが[24]、断絶後は幕府領となり、伊奈半左衛門と小野田三郎右衛門により支配された[25]。この頃の村高は当時の検地帳によれば田高24石余、畑高3石余の計28石余であったが、その後1833年までに村高は77石余までに増加した[25]。近世後期の駒井村の様子は『新編武蔵国風土紀稿』に以下のように記載されている[25]。

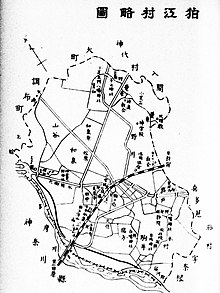

この『新編武蔵国風土紀稿』の記述から分かるように、当時の駒井村は戸数30で、畑作が盛んであった[27]。畑作には北の和泉村の泉龍寺にある弁財天池を水源とした用水を用いていた[25]。農家一軒あたりの耕地面積は約5反から6反が平均だったとされる[28]。なお、この記述にある山王権現社は現在の日枝神社を指す[29]。 1808年(文化4年)に描かれた地図である「多摩川流域絵図」には、多摩川の北岸にかつて多摩川の流域変更によって飛地となった宿河原村の一部が独立して描かれており、またかつてこの地は大河原と呼ばれていたこと、戸数が7軒であることなどが記述されている[28]。この地は微高地上に位置していたため住宅地となっており、畑などは少なかった[28]。 明治時代幕府領であった駒井村は、行政官布告を根拠とする1869年(明治2年)2月の品川県の設置とともにその管轄地となった[30]。その2年後、東京府の管轄下に置かれ[31]、翌年神奈川県の管轄となった[30]。1872年、現在の狛江市域にあった駒井村・和泉村・猪方村・岩戸村・上野村・小足立村・大町村の7つの村が属す、7か村組合が置かれた[32]。組合は協力して公立の学校の公立観聚学舎を設立して、これによって駒井村の児童は教育を受けることができるようになった[33]。1874年6月、大区小区制が施行されると神奈川県十大区十小区に属した[30]。南側の宿河原村は神奈川県五大区八小区に属した[34]。施行の5年後、1879年に郡区町村編成法が施行されると北多摩郡が発足し、駒井村は神奈川県北多摩郡駒井村に[33]、宿河原村は橘樹郡宿河原村となった。宿河原村はその後近隣5つの村が合併し稲田村となった[30]。この村の役場は登戸に設置された。この時も多摩川北側の飛地(小字十一耕地)は稲田村に属した[35]。 1889年(明治22年)4月1日、神奈川県における市制及町村制の施行により、駒井村が属した7か村組合は廃され組合に属した大町村を除く6村が合併し、狛江村となった[36]。村役場は泉龍寺に設置された[37]。当時神奈川県であった狛江村は、1892年に 1912年(明治45年)4月1日に 昭和時代 1941年(昭和16年)に発行された『駒井村土地宝典』によれば、この時の小字に、北から時計周りに「本村」「下村中」「南河原」(宿河原村「十一耕地」)「供養塚」「上村中」があったとされる[40]。本村に日枝神社や圓住院などが位置していた。上村中や供養塚などは公園などの名前の一部として名を残す。当時は現在の猪駒通りに当たる場所に堤防があったので[41]、供養塚は堤外地となっていた[40]。この供養塚が堤内地となるのは1935年以降新たな堤防の整備が始まってからである[42]。  1952年11月10日、狛江村の人口増加に伴い町制施行。狛江町駒井となる[43]。 1955年頃から狛江町の井戸が枯れるようになっため、上水道の整備が始まった。同時に都市ガスの整備も始まり、上水道は1968年に、ガスは1969年にそれぞれ整備が完了した[44]。下水道は1969年より整備が開始され、1979年に市内での普及率が10割となった[44]。 1970年10月1日、狛江町は人口増加に伴い市制を施行した。狛江市駒井となる[45]。狛江市では1975年より住居表示整備事業が開始され、1982年11月1日に駒井でも住居表示が実施され、駒井町一丁目・駒井町二丁目・駒井町三丁目が設置され現在の形となった[11]。この時、宿河原も住民の了承のもと編入され、駒井町三丁目の一部となった[46]。 人口が増え市制が敷かれると、今まで旧家層の住民によって行われてきた自治に代わってより近代的な自治組織を整備する構想が練られ、1973年に駒井町会が結成された[47]。町会内では地区内の連絡をより円滑に行えるようにさらに96班に分かれている[48]。各班では1人の班長が選出され、町会費集金、回覧板発送、定期総会への出席などが役割となっている。町会全体の役職では会長1名・副会長3名・監事2名・会計2名・理事若干名を置くとされ、狛江市内に存在する町会と似た構成となっている[48]。2016年の集計によれば地区内に住む約8割の住民が町会に加盟している[47]。町会の会則は昭和末期に定められた。その後1986年に一部改正[49]。 現代昭和末期に定められた会則は1997年(平成9年)にさらに改正され、第4条7項を新設、第5条2項が削除された[48]。現在の会則を一部以下に示した。

上に示した通り、1997年の改正で簡易保険の団体払い込み制度の受け皿としての役割を町会が担うこととされ、これは他の町会ではあまり見られない地域の特色であると狛江市史編集専門委員会は指摘している[49]。 事件・事故2023年(令和5年)1月19日、駒井町三丁目に住む90歳の女性が、強盗目的で暴行を加えられたのち殺害されるという強盗殺人事件が発生した。ルフィ広域強盗事件の1つ[50]。(→ウィキニュース) 産業現代における産業 かつては米麦・梨や桃などの生産が農業生産物の大半を占めたが(詳細は節「歴史における産業」を参照)、それらの特産品とされた農産物は現在までに生産されなくなり、現在ではネギや枝豆の生産が少量あるにとどまっている。かつては各地に農地があったことで、農業中心の社会であったが現在は宅地化が進行している[51]。 歴史における産業明治前期における主要生産物は米・小麦・桑・繭などであった。その他、傘や下駄などの手工業による製品の生産も確認できている[52]。また駒井地区と岩戸地区の境界付近に、和泉村の矢田部稲荷神社境内に位置した湧水を源流とする岩戸川が流れており、その水を利用して農地、特に田を潤していた[53]。しかし昭和時代後期までに二毛作による農業は廃れている。 第二次世界大戦の前、農業が盛んだった頃の駒井地区では夏季期間中に小学生を対象とした託児所である「農繁期託児所」が設置されていた[54]。太平洋戦争(大東亜戦争)が終わると日本でもアメリカ合衆国で始まった農村の生活改善・農業技術改善を目的とした組織である4Hクラブが導入され、駒井地域でも組織された。特に農家の子弟の中学生が参加し、狛江村立狛江中学校を拠点として、教員や専門家の指導のもとシイタケの栽培を行っていた。駒井地域では昭和30年代になると活動は減り、自然消滅した[54]。 稲作上に示した『新編武蔵国風土紀稿』には「陸田ハ多ク水田ハ少ナシ」との記述があるが、その後駒井町各地に用水堀が掘られると駒井でも稲作が盛んに行われるようになった[55]。各地の用水はそれぞれ「岩戸南堀」「上堀」「下堀」「どじょう堀(水車堀)」「新田堀」などと呼ばれ、駒井の特に北半分を潤した。水田は冬季は陸田として利用され、麦や野菜などを栽培する二毛作が行われていた[55]。米は「ドブッタ」と呼ばれる湿田で栽培され、また畑での陸稲の栽培も行われた。しかしそうして生産された米は出荷されず、自家用米として利用されることが多かった[56]。用水は昭和末期までには全て埋め立てられるか暗渠化された[51]。1970年12月には岩戸地域産の米から基準値を超えるカドミウムが検出され、安全に対する不安が広がったことや[57]、人口の増加により水田が住宅地として転用されたことなどを理由として米の栽培は一気に減少し[58]、1984年に自家用米の確保のための稲作を最後として駒井町、さらには狛江市で稲作は行われなくなった[59]。なお用水は現在では遊歩道として利用されたり、蓋を被せて放置されたりされている[51]。 養蚕業駒井地区では、明治期から副業として養蚕が盛んに行われた。明治後期の地形図によると、北部の岩戸川が流れる周辺は水田が広がるものの、南部の字供養塚などに分布する微高地ではほぼ全域に桑畑が広がっていた。1876年(明治9年)の資料によれば、当時2,754本もの桑木が植っており、隣接する猪方村の365本と比較すると圧倒的に多いことが分かる[52]。しかし大正期になると養蚕業は下火となり[注 2]、この時期から南部に広がった桑畑は果樹園となっていった[53]。この果樹園で桑に代わって育てられた農産物が後述する梨や桃である[53]。 多摩川梨養蚕業が大正期までに衰退すると、新たに梨や桃が栽培されるようになった[61]。多摩川では既に六郷や羽田、対岸の登戸などで梨などの生産がされていて、これらの多摩川流域で栽培された梨を多摩川梨と呼ぶ。駒井地区を構成する土壌は、多摩川の流れによって運搬された真土(まつち、荒木田土とも)と呼ばれる砂質土壌である沖積土が堆積していて[62]、果樹の栽培には適していた[5]。梨は多摩川や岩戸川、清水川流域の小高い地に植えられ、それらの地域は梨山と呼ばれた[63]。1935年(昭和10年)の調査によれば4,682本の梨の木が植わっていて、5万1858貫(およそ194トン[64])の梨の収穫があった[5]。駒井地区において栽培された梨の品種は長十郎・幸水・旭・二十世紀などであった[65]。収穫した梨は主に当時あった狛江市場に出荷するか、もしくは自転車で神田の市に出荷されていた[66]。特に多摩川で大洪水が発生すると川崎側の梨が出荷できなくなるため、駒井産の梨が高額で売られた[67]。一時期は子どもも動員されるほど多忙を極めたが[68]、砂利の採掘が盛んになると水不足に陥り梨の生産量は減少し、さらにその後太平洋戦争が始まると食料増産のため果樹園は水田や畑に転用され、さらに生産量は減った[69]。しかし戦後、食糧事情の改善とともに復活し、駒井の梨農家4軒で構成される駒井梨組合が設立された[67]。組合は観光客誘致のため小田急電鉄と提携し梨もぎを催した。梨の栽培は1960年代ごろに最盛期を迎えたが[70]、その後は周囲に住宅が増え、その結果水の汚染が起こったり、水路が断絶、消毒用の農薬が使用することが難しくなったりなどの要因が重なり衰退し[69]、平成までに駒井町における梨農家は消滅した[67]。なお、桃の栽培は梨ほど盛んではなかった。栽培された桃の品種は苗から育てた「大久保」である[71]。 砂利採掘→「多摩川 § 砂利採掘」も参照

昭和時代後半までは多摩川周辺での砂利採掘も盛んに行われた。砂利採掘によって空いた穴は「砂利穴」と呼ばれ、魚がすみつき格好の釣り場となった[72]。砂利穴に溜まった水は田植えの水にも利用されたが、周囲の地下水を穴に溜めてしまうため、多摩川梨は育たなくなってしまい、梨の栽培は衰退し[69]、土地は売りに出された。砂利穴は無秩序に拡大を続け、だんだんと堤防や橋などに危害を与える危険性が増えたため、1934年(昭和9年)に新規採掘と大規模な採掘が禁止された。昭和30年代後半、周囲の地価が上がると残土などで埋め立て、住宅地として売られるようになると、砂利穴はなくなった[41]。 漁業駒井町を流れる多摩川では、アユやヤマメ、マルタ、ハヤなどの魚がよく獲れる[73]。マルタやハヤは遡上魚であり、その習性を利用してツキッパという川床産卵場を設置することによって漁獲した。他の魚は網や簎、笯などを用いて漁獲していた。こうして獲られた魚は自宅で食すか、狛江市場に出荷するなどしていた[73]。かつては沿岸に「川仙」という料亭があり、かつての農業従事者が商いしていたが平成時代後半に閉店した[74]。(詳細は節「施設」を参照) 人口丁目毎の人口以下は2023年1月1日現在のデータである[2]。

人口の変遷出典[75]

交通鉄道 当地域内に鉄道駅は存在しない。一番近い小田急線の駅でも、例えば駒井町の西端から和泉多摩川駅まで歩いて15分程度かかる。ただし後述の路線バスで狛江駅・和泉多摩川駅・喜多見駅へ出ることができる。 道路水道道路 最北部を横断する道路。東京都道11号の支線。名の通り、水道管の上に敷設された道路で、多摩水道橋の整備と共に建設された[76]。1952年(昭和27年)から用地買収が開始され、1956年に開通した。開通当時は舗装されておらず[注 3]、自動車の通行も禁止されていたが、1960年代に舗装され自動車が通行できるようになった[78]。非常に狭隘な道路となっていて、2029年までに狛江市内区間(岩戸南四丁目から東和泉三丁目)を拡幅整備する予定である。幅員8メートルの現行の道路を2倍の16メートルまで拡幅し、広い歩道の整備や街路樹の植栽などを行う計画である。付随して無電柱化も行われる[79]。 1970年(昭和45年)頃、水道道路や猪駒通り沿いで営業していた商店10数軒で水道街商店会が結成され、1991年には加盟店舗30軒を数えたが[注 4]、その後は経営者の高齢化や大型店の進出によって競争力が低下し、会は2005年(平成5年)に解散した[80]。 猪駒通り 駒井町南部を通る道。名前は猪方の猪と駒井の駒から。この道路はかつて堤防だった場所で、1935年(昭和10年)頃に現在の堤防が築堤された際に作られた道である[41]。そのため昭和時代まではこの道路の南側は堤外地と呼ばれ、小字は供養塚とした[40]。 道路周辺には商店街が形成されている。1963年(昭和38年)に猪方駒井商店会として設立され、俗に猪駒商店会と呼ばれる。昭和40年代に最盛期を迎え、加盟商店は70軒を数え、各商店とも大きな売り上げをあげていたが、水道街商店会と同じく、平成時代に入り大型店やコンビニエンスストアの台頭によって不況となり、現在では加盟店は30軒ほどまでに減少、そのうち駒井町に位置する店舗は2軒にすぎない[81]。 駒井大通り 江戸時代には大山道と呼ばれた道で、駒井町の東西を横断する主要道路である[82]。沿道には古い家が多く、駒井の北向き地蔵なども鎮座する[24]。19世紀前半まではこの大山道と多摩川が交わる場所に渡し舟があったが、のちに現在の多摩水道橋のあたりに移った[83]。 六小通り 交差点「岩戸地域センター」から駒井大通りとの交差点「狛江六小南」までの駒井町中央を南北に貫く道路。この道路をもって駒井町一丁目と駒井町二丁目が分けられている[84]。 路線バス狛江南口線 狛111978年(昭和53年)開業。狛江駅南口から和泉多摩川駅を経て、世田谷区・喜多見住宅に至る路線である。開業当初は駒井が終点となっていたが、1981年に喜多見住宅まで延伸、1999年(平成10年)には再開発により完成した和泉多摩川駅前ロータリーに乗り入れるようになった。小田急バス狛江営業所による運行[85]。

狛江宇奈根線 狛12狛江駅から水道道路を通って、世田谷区宇奈根までをつなぐ。開業は2003年。終点・宇奈根には2007年に開通した東急バス宇奈根線のバス停も位置し、乗り換えて二子玉川駅までバスで移動することができる。狛江宇奈根線は小田急バス狛江営業所による運行[85]。

こまバス 南循環狛江市のコミュニティバスであるこまバスは、以下のバス停が駒井町内にある。 →こまバスの歴史・その他詳細については「こまバス」を参照

施設教育施設→詳細は「狛江市立狛江第六小学校」を参照 駒井町中央やや西より、駒井町一丁目21番地に位置する狛江市立学校。駒井町に住む一部の児童が入学する[注 5]。1971年に狛江市立狛江第三小学校の児童数急増に対応するため設置された[86]。シンボルは中庭に植っているクスノキで、1981年に植えられたものである。卒業生は基本的に狛江市立狛江第二中学校に進学する[87]。現在ある狛江市立学校の中で最も大きい数字を冠す[88]。 駒井町二丁目28番地に所在する市立保育園。 公園狛江市に位置する公園は全て小規模で、且つ公園の設置数自体少ないという問題があるが、特に北部地域[注 6]に比べ南部地域の公園の数は1.7倍もの差がついていて、南北に差がある。そのため狛江市では公園の更新・新規設置などの施策が進行中である[89]。 南西部に位置する公園。名称はかつての大字である供養塚から。通称ボロ公園[90]。砂利穴となっていた地を埋め立ててできた公園である[24]。公園は正方形で、その北東の隅に、東京横浜電鉄がバラストとして利用するために掘られた砂利穴を埋め立て、住宅街にしたことを記念する碑である土地区画整理記念碑が位置する[91]。建年は1969年(昭和44年)。記念碑は高さ1,800センチメートル、幅825センチメートル[92]。 駒井地区に伝わる伝承として、以下のようなものがある。 公園の名称及びかつての大字である「供養塚」はこの公園が設置される以前にあった塚のことを指すとされているが、その塚が実際に存在したかは定かではない[93]。 記念碑の碑文

町内北西部に所在。名称の上村中はかつての小字「上村中」に由来する。中央にダイヤモンドジャングルジムがある。公園南部に周辺の土地区画整理事業の成功を記念する土地区画整理記念碑(建年2001年)が位置する。記念碑は高さ1,410センチメートル、幅1,750センチメートル[92]。

記念碑の碑文

構想中の公園で、予定地の2022年現在の現況は畑。予定地最北部には暗渠化されたのち放置された下堀が流れる。東京都に一部事業認可を受けていて、2029年中に完成予定である。全体面積は4,400平方メートルで、完成すれば町内3つ目の公園にして町内最大の公園となる[95]。 多摩川河川敷に位置。樹林地や水路、池など多様な環境を保存している[96]。そのため楽校内には水鳥や魚、虫などの生物が多く生息し観察ができる[96]。歴史的には1998年(平成10年)に当時多摩川センター会長であった横山十四男の自然と触れ合ってほしいという願いから構想が示され、2年後の2001年1月に狛江水辺の楽校として正式認可され開校した[97]。自然との触れ合いができる場所で、定期的自然観察や清掃などのイベントを開催するほか、小学生などの体験学習の場としても利用される。イベントなどを通して現在の自然や景観を後世に残すことを目的として活動している[98]。 神社仏閣→詳細は「日枝神社 (狛江市)」を参照 駒井町一丁目6番地に鎮座する、駒井の鎮守社。北で圓住院と隣接する。江戸時代に著された『新編武蔵国風土紀稿』に「村ノ東寄ニアリ、村ノ鎮守ナリ、本社ワツカナル祠ニテ東向、上屋二間ニ三間、前ニ木ノ鳥居ヲ立、神体白幣、例祭九月廿六日、村内円住院ノ持」との記述があるように、当時は非常に小規模な神社であった[29]。この時代には山王権現社と呼ばれていた。その後明治時代の神仏分離により圓住院より切り離され村持ちの鎮守社となったと考えられている[29]。明治時代に境内は206坪、氏子は45戸を数え規模を増していった。 例大祭は10月第二土曜日から第二日曜日にかけて行われる[99]。江戸時代以降伝統的に10月2日もしくは同月7日に行われていたが、平日に当たると参加できない人がいるため現在の形式に改められた[100]。 →詳細は「圓住院 (狛江市)」を参照 町の北端、駒井町一丁目6番地に位置する町内唯一の寺院。正式な寺号を陰向山圓住院毘沙門という。開山は1221年(承久3年)に明禅法師によりなされたと伝わる[101]。開基は1615年(元和元年)に再建した喜多見若狭守勝忠である。当時境内は300坪で寺社領は5町9反4歩であった。本寺は世田谷区喜多見にあった祷善寺であるが、祷善寺は明治初年の廃仏毀釈の際に廃寺となった[101]。その後明治時代末期に後継者がいなくなり、1937年(昭和12年)までの約15年間無住寺院となっていた[101]。 本堂は木造で、1959年新築建替。建替前は茅葺屋根だったが、現在は瓦。構造は小足立の千手院とほぼ同じである[102]。本堂内には大日如来像、不動明王像、薬師如来像、大黒天像などの像が安置されている。なお、毘沙門天像は脇侍仏で、前述の無住寺院の期間に失われたとされる[102]。 かつて宿河原だった駒井町三丁目24番地に位置する稲荷。宿河原の家々7戸によって護持されている[103]。大河原の鎮守神[104]。三角形の社地にコンクリート造りの社が鎮座する。入口に立つ石鳥居は1992年(平成4年)に建てられたものである。また山道右手の石祠は1877年(明治10年)建立のもので、この祠が宿河原稲荷そのものである[103]。かつて宿河原稲荷は現地から150メートルほど東方の大河原の東端に鎮座していたと伝わる。昭和前期により広い社地が確保できる当地に移転された[103]。移転の費用や維持費は、社地の一部を駐車場として貸すことによる収入によって賄われている[103]。信仰者の家から発見された稲荷神の御影軸が豊川稲荷(愛知県豊川市[105])の神影と似ていることから、本社は豊川稲荷であるということになっている[106]。 秋元姓の家々で護持されている稲荷。駒井町三丁目18番地に鎮座する。家々に囲まれた奥まった地にあるが、正面には朱色の鳥居がある[107]。氏子はすべて血が繋がっているとされ、この集まりを秋元講とも呼ぶ。京都に鎮座する伏見稲荷大社から分霊を勧請しており、同神社の正式な分社となっている[107]。祠内には勧請証書「正一位稲荷大明神安鎮之事」が納められている。かつては社地内に樫が神木として植っていたが、現在までに伐採されていて切り株のみが残っている[107]。

駒井大通りと六小通りの交差点南側にある北を向いた石地蔵。北向観音とも[24]。地蔵は台座含め高さ180センチメートルの大きめのもので、台座は1793年に作られたものである。台座には

という碑文がある[108]。ここにある秋元磯右衛門はこの地に住む秋元家の総本家の先祖で、高橋三右衛門はこの地に住む高橋家の5代前の当主である。この碑は西国三十三箇所札書詣りを達成した記念に建立されたと伝わる[108]。地蔵はたいてい東か南を向くものであるので、北を向くこの地蔵は珍しい。そのため昔から利益も絶大であると信じられ、特に子どもの成長には大きな影響を与えるとされていた。また、祟りやすい仏ともされ、大切にしなければならないと伝わってきた[108]。 その他猪駒通りが堤防道路が接続する、堤防外側に位置する水門および樋管。令和元年東日本台風通過時にはこの水門を開けたまま操作職員が避難したことによって駒井町内での浸水被害が拡大したとされる[109]。その反省から、現在では公式ホームページ上から現在の水位や開門状況を監視できるようになっている[110]。 1958年(昭和33年)開業、1997年(平成7年)閉業の料亭。多摩川沿岸に住んでいた農家が、友人の大工に勧められたことにより開業。完全予約制[73]。築地市場で仕入れた魚と多摩川で獲った魚を使用して、予約をした人物と予算などを相談した上で料理を作っていた[74]。また、川仙では舟を一艘所有していて、それに客が乗って2時間から3時間の間釣りを楽しむ舟宿としても営業していた[111]。釣竿などの漁具は客自身が持参するというスタイルで、各地から客が訪れていた。しかしある日釣り人に舟を燃やされたため舟宿としての営業は終了した[111]。1997年、客の減少により閉業[73]。 狛江市立狛江第六小学校の東側、六小通りに面する場所に位置する詰所・器具置場。現在狛江市消防団第八分団が管理している。器具置場は1967年に改築されたもので、その時から現在の2階建てとなっている。その後1978年に水洗便所設置・ガス新設の工事が完了し、1979年に乾燥塔の建て替えが行われ現在に至っている[112]。 組織の歴史について言及すると、1895年(明治28年)に現在の消防団として消防組第三組が組織され、駒井地区を担当していた。その後6部構成に改組されると第四部が駒井地区担当となる。昭和時代になると現代のような消防団が整備され、狛江町消防団第四分団となった。1960年、狛江町から消防車として自動三輪ポンプ車が、1965年にも新たに消防車がそれぞれ配備される。団員らがそれに乗って千葉県成田市の成田山新勝寺に参詣に向かったところ、途中で交通事故を起こし、死傷者を出す。同年、狛江銀座の火災現場に出動した際に消防車の車輪が外れ、水田に落下する事故も発生。事故が多々発生したため、翌年に心機一転を図り縁起の良くない四(し; 死)という数字を改め第八分団とし今に至る[112]。 ギャラリー

脚注注釈

出典

参考文献

この本の本文中の駒井に関する言及

関連文献

この本の本文中の駒井に関する言及

関連項目

Information related to 駒井町 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||