|

フィンランド文学 フィンランド文学(フィンランドぶんがく)とは、現代のフィンランドにあたる地理的な範囲で、さまざまな言語で書かれた文学をまとめていう。この地域で記された最古の文章は、中世(1200年-1223年)にスウェーデン語もしくはラテン語で書かれ、フィンランド語で著した文学は16世紀以降、徐々に発展してきた。フィンランド文学は最初の芸術的な絶頂期を19世紀中ごろのナショナル・ロマンティシズムの時代に迎える。スウェーデン語作品、やがてフィンランド語作品が増え始める時代に多くの重要な作品が見られ、各所でフィンランド人として強い自己認識を勝ち取り、守り通す試みが展開される。 →「カレリアニズム」も参照

19世紀以前フィンランド語は相対的に新しい言語であり、この言語で記した文学作品は中世以前にはほぼ存在しない[要説明]。聖書や法典など重要な書物は、ラテン語やスウェーデン語、フランス語やドイツ語など特定のヨーロッパ言語でのみ記されたり移入して用いていた。 →「フィンランドの言語闘争」も参照

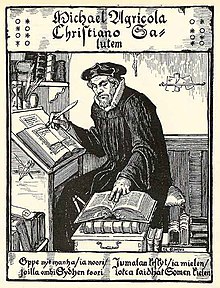

フィンランド語の書き言葉の元祖は、フィンランドのルーテル派改革者のミカエル・アグリコラ司教(1510年-1557年)とされ、主に西部方言に基づいて成立させた。その主な功績はフィンランド語版『新約聖書』の翻訳で、1548年に完成するとフィンランド語の入門書になった[誰?]。 19世紀→「フィンランドの歴史」も参照

中世以来、フィンランド語で豊かな民間伝承がつづられ、やがて1820年代に至って民間に伝わる民俗文学、詩や物語を集める作業が始まると、全33巻合計2万7000ページの『フィンランド人の古代の詩』として出版された。アンティ・アールネはこの地域の物語の形態に初めて分類法を考案し、アールネ・トンプソンの索引法をまとめた。例えばアメリカ合衆国が最近まで使われていたように幅広く使われた[疑問点]。またフィンランド人が民俗詩の集成『カレワラ』を自らの「国民的叙事詩」と呼び、フィンランド文学で最も有名になる背景には、この書物を編集したエリアス・リョンロートの功績に負うところが大きい。それまで政治的にロシアに支配され、以前は国土をスウェーデンに組み込まれたこともあるフィンランドで『カレワラ』初版が1835年に発行されると、ナショナリズムの象徴になり、初期のフィンランド人はアイデンティティを託す重要な存在を得た。 これに対して抒情詩集『カンテレタル』はジャン・シベリウスのように、未だに芸術や音楽に大きな影響を与えている。リョンロートの功績は、既存の詩を単に「集めただけの仕事」と誤解されてきた[要出典]。広く受け入れられた解釈によると、一方で『カレワラ』は原材料を緩やかに編んだ混合物とするならば、他方、編集者リョンロートはそれらを自由に組み変えて編み直し、全体に統一された姿があると示した[独自研究?]。 フィンランド語で書かれ公刊された最初の本格的な小説は、アレクシス・キヴィ(1834年-1872年)の『七人兄弟』である。今でもフィンランド文学全作品で偉大なもののひとつとして受容されている。ヨーロッパやアメリカ合衆国などで人気のあるフィンランド小説とは初期のものであり、多くは近代中流階級の生活や伝統的な農民を表現し、例えば鉄道との衝突を扱った作品などは産業化との関係に取材した。『七人兄弟』を例にすると、田舎の無知な住民が発展を続ける都市の文明と権威を相手に、いかにして生き延びるかに着目し、フィンランド小説の一般的なテーマが示されている。[独自研究?] 20世紀

フィンランド大公国の終わりを迎え、文学は主にロマンスとドラマで構成され、ヨハンネス・リンナンコスキの小説『真紅の花の歌』(1905年)が好例である。やがて1917年に独立を勝ち取り、直後にフィンランド内戦が勃発すると、他の内戦と同様、この争いも何編もの文学作品に描かれた。一例としてフランス・エーミル・シランペー(1888年-1964年)著『英: Meek Heritage』(1919年)を見ると、テーマは既に世に広く読まれていたヴァイノ・リンナの小説『無名戦士』から吸収している。著者シランペー自身、1930年代の強力な指導者であり、フィンランド人で初めてノーベル賞を受賞した。ところがその他の事例も示すように、フィンランド文学と国際的な名声の間には、まさにフィンランドの環境と人々の精神構造の不思議さが主な壁であった。[要説明] 世界的に知られた作品は、ミカ・ワルタリ著『英語: Michael the Finn』と『The Sultan's Renegade』がある。ワルタリの代表作でもある『エジプト人』(1945年)は舞台を古代エジプトに置きながらも、部分的に第二次世界大戦の寓話となっており、800ページ近い大部だが、国内で一番早くベストセラーの地位に達した本でもある。そして英語版の抄訳はアメリカの多くのベストセラー・リストの頂点にあった。この作品が国際的に成功した有力な理由の一つに、作品の焦点が当時の多くの人が共有していた感覚、すなわち戦後の幻滅をすくい取ったからと評される。 詩作は1950年代に入るとPaavo HaavikkoとEeva-Liisa Mannerを皮切りに広く英訳された。口調や水準がT・S・エリオットやエズラ・パウンドといったイギリス人やアメリカ人に匹敵したことが大きく影響した。フィンランドでは伝統的にドイツ文学、特にフランス文学が広まっており、時として模倣されてきた。偉大なロシア文学の伝統は、逆説的だが、あまり知られておらず、恐らくロシアに対する政治的な嫌悪によるものである[独自研究?]。 最も有名な詩人はEino Leinoであり、詩作に加えて翻訳を仕事にしており、とりわけダンテ作品で腕を振るった。やはり翻訳家でホメーロス著『イーリアス』と『オデュッセイア』のどちらも訳した Otto Manninenは韻律の達人とされる。第二次世界大戦が終わると、Pentti Saarikoskiは当初こそビート世代と並べられて評されることがあっても、教養人でありホメーロスやジョイスほか多くの重要なイギリス文学とアメリカ文学の翻訳をした。 1960年代に入ると、フィンランド文学の野生児と呼ばれる Timo K. Mukkaに注目される。10年未満の期間にMukkaは叙情的な散文形式の小説9編を作り出すためにどこからともなく、生み出した。彼の彼が彼の早逝して書くのをやめるまでのふたつのもっとも偉大な作品は小説『英: The Song of the Children of Sibir』と短編小説『英: The Dove and the Poppy』である[疑問点]。 スウェーデン語文学フィンランド語が政治や教育で第一言語として確立した後でも、スウェーデン語はこの国で重要であった。19世紀フィンランドで最も著名な作家ユーハン・ルードヴィーグ・ルーネベリ(1804年-1877年)も、スウェーデン語話者であった。フィンランド独立まで70年にわたり、フィンランドの人々はルーネベリの詩『我等の地』[注釈 1]を〔国歌〕として口ずさんだ。20世紀初頭のフィンランドにおいて、「近代主義」という概念は記したり読んだりするのはスウェーデン語であっても、自分たち自身の運動として国の歴史で最も称賛され、エーディト・ショーデルグランが運動の代表として名前を残した。 フィンランドが生んだスウェーデン語による文学作品で最も著名な物語はおそらく、作家トーベ・ヤンソンが描く『ムーミン』である[独自研究?]}。 日本における『ムーミン』の受容→詳細は「ムーミン」を参照

日本においてフィンランドの児童文学として受容された『ムーミン』の物語は、1960年台後半に講談社〈ムーミンまんがシリーズ〉[1]、同『たのしい幼稚園』に漫画で連載され[11]、人気の拡大と普及はのちのテレビアニメに負うところも大きい[12]。 21世紀

参考文献主な執筆者、編者の順。

脚注注釈

出典

関連文献本文の脚注に未使用。発行年順。

関連項目

|