|

Моцарт и Сальери

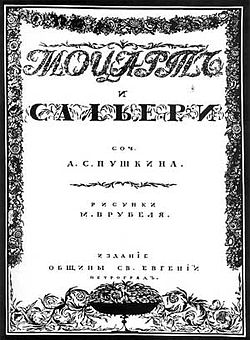

«Мо́царт и Салье́ри» — вторая по авторскому счёту «маленькая трагедия» Александра Сергеевича Пушкина. Задумана и предварительно набросана в селе Михайловском в 1826 году. Написана в чрезвычайно плодотворный период, известный в пушкиноведении под названием Первой Болдинской осени — в 1830 году. Впервые опубликована в конце 1831 года в альманахе «Северные цветы на 1832 год»[1]. С небольшими изменениями пьеса в 1872 году была использована Н. А. Римским-Корсаковым в качестве либретто одноимённой оперы. Основанная на одном из многочисленных слухов, порождённых ранней смертью В. А. Моцарта, «маленькая трагедия» Пушкина способствовала широкому распространению и укоренению в массовом сознании мифа о причастности к ней композитора Антонио Сальери, имя которого в России стало нарицательным[2][3][4]. Зарождение и развитие замыслаИсследователи творчества А. С. Пушкина сходятся в том, что замысел маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» относится к 1826 году, и в том же году в селе Михайловском был сделан по крайней мере первоначальный её набросок[5]. Предполагается, что небольшие, внутренне замкнутые сцены Пушкин задумал ещё в процессе работы над «Борисом Годуновым», из которого он хотел выделить самостоятельные произведения, в частности, сцены «Димитрий и Марина» и «Курбский», — западноевропейские романтики в это время в поисках новых форм разрабатывали жанр «исторических сцен»[6]. Вопрос о том, в какой мере Пушкин в 1826 году осуществил свой замысел, остаётся открытым, поскольку рукописи пьесы не сохранились, а М. П. Погодин 11 сентября 1826 года сделал в своём дневнике запись, со слов Д. В. Веневитинова, о том, что у Пушкина, кроме «Бориса Годунова», есть ещё «Самозванец, Моцарт и Сальери, Наталья Павловна» и так далее[5]. Как предполагал Б. В. Томашевский, замысел «Моцарта и Сальери» в то время настолько определился, что друзья Пушкина считали пьесу уже написанной[7]. Сохранился составленный поэтом перечень задуманных драматических произведений: «Скупой, Ромул и Рем, Моцарт и Сальери, Дон Жуан, Иисус, Беральд Савойский, Павел I, Влюбленный бес, Димитрий и Марина, Курбский», — специалисты относят его к 1827 году[8]. Во всяком случае, Пушкин к этой пьесе вернулся Болдинской осенью 1830 года и в декабре, по возвращении в Москву, сообщал П. А. Плетнёву, что привёз с собой «несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, имянно: Скупой Рыцарь, Моцарт и Сальери, Пир во время Чумы и Д. Жуан»[9]. В одном из списков «маленьких трагедий», или, как чаще называл их сам автор, «драматических сцен», «опытов драматических изучений», пьеса «Моцарт и Сальери» помечена как перевод с немецкого — предполагалась, таким образом, литературная мистификация[5][7]. М.П. Алексеев в комментариях к «пробному» седьмому тому Полного собрания сочинений Пушкина[К 1] высказывал предположение, что не только «Моцарт и Сальер», но и другие «маленькие трагедии» Пушкин первоначально хотел опубликовать анонимно — опасаясь критических нападок Ф. В. Булгарина[11]. Среди рукописей Болдинского периода сохранилась обложка с написанным Пушкиным заглавием: «Зависть», — как предполагают исследователи, таков был один из вариантов названия трагедии, от которого Пушкин впоследствии отказался, вернувшись к первоначальному названию, упомянутому в дневнике Погодина[11]. «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» — так Пушкин в этот период формулировал для себя основные требования к драматургу[12]. Как и все его драматические произведения, пьеса «Моцарт и Сальери» написана белым пятистопным («шекспировским») ямбом[13], но, по сравнению с «Борисом Годуновым», более разнообразным и непринуждённым, без обязательной цезуры на второй стопе[14]. Если в «Борисе Годунове» Пушкин отдал известную дань У. Шекспиру, пожертвовав двумя из трёх классических единств, а также четвёртым, «необходимым условием французской трагедии» — единством слога, то в структуре маленьких трагедий специалисты отмечают большее влияние французского классицизма, прежде всего Ж. Расина, у которого Пушкин находил преимущество перед Шекспиром в строгости и стройности отделки[14]. В «Моцарте и Сальери» соблюдены единства действия, времени и слога[14]. Написав пьесу, Пушкин не спешил её публиковать, хотя знакомил с ней, как и с другими маленькими трагедиями, некоторых друзей, — в июле 1831 года В. А. Жуковский писал Пушкину: «На Моцарта и Скупого сделаю некоторые замечания. Кажется и то и другое ещё можно усилить»[12]. В конце 1831 года пьеса была опубликована в альманахе «Северные цветы на 1832 год», где указана дата завершения работы над ней: «26 октября 1830 г.». В дальнейшем по этой публикации и перепечатывался текст «Моцарта и Сальери». В 1832 году пьеса была включена в часть III «Стихотворений Александра Пушкина»[15]. Предполагаемые источники замыслаСлухи о СальериО том, как складывался замысел «Моцарта и Сальери», достоверных сведений нет. В сохранившейся среди его бумаг записи, сделанной предположительно не раньше лета 1832 года, Пушкин ссылался на «некоторые немецкие журналы», что, однако, нельзя считать непреложным указанием на источник замысла[16]. М. П. Алексеев считал, что Пушкин мог сослаться на немецкие журналы, не указывая их более точно, с тем чтобы дезориентировать своих оппонентов, критикующих легендарную основу сюжета, и подобно тому, как и всю пьесу он первоначально хотел выдать за перевод с немецкого, переложить ответственность за неё на немецкие источники[16]. В 1824 году, спустя 30 с лишним лет после смерти Моцарта, в Вене действительно распространился слух, будто знаменитый композитор, придворный капельмейстер Антонио Сальери, находившийся в то время в психиатрической лечебнице, сознался в его убийстве. Этот слух был подхвачен и некоторыми газетами, в частности «Берлинской всеобщей музыкальной газетой»[17], а позже, с большой вероятностью именно оттуда, перепечатан и во французской «Journal des Débats»[18]. Поскольку немецким Пушкин владел недостаточно хорошо, в своё время ещё В. А. Францев предположил, что Пушкин о мифическом признании Сальери прочёл именно в «Journal des Débats»: с этим изданием поэт был хорошо знаком ещё в свой одесский период[19]. Однако публикация в прессе недостоверных слухов тогда же, в 1824 году, вызвала ряд опровержений, в том числе со стороны хорошо известного в то время в России композитора и музыкального критика Сигизмунда Нейкома[20]. Его письмо, опубликованное в «Берлинской всеобщей музыкальной газете», а затем и в «Journal des Débats», начиналось словами: «Многие газеты повторяли, что Сальери на смертном одре признался в ужасном преступлении, — в том, что он был виновником преждевременной смерти Моцарта, но ни одна из этих газет не указала источник этого ужасного обвинения, которое сделало бы ненавистной память человека, в течение 58 лет пользовавшегося всеобщим уважением жителей Вены»[21][22]. Непосредственно по поводу взаимоотношений Сальери и Моцарта Нейком сообщал: «Не будучи связаны друг с другом тесной дружбой, Моцарт и Сальери питали друг к другу такое уважение, которое друг другу взаимно оказывают люди больших заслуг. Никогда никто не подозревал Сальери в чувстве зависти»[23][22]. Письмо Нейкома было опубликовано в «Journal des Débats» 15 апреля 1824 года, незадолго до отъезда Пушкина из Одессы; там же до него могли дойти сведения и из итальянских источников, где с опровержением слухов выступил известный поэт и либреттист Джузеппе Карпани[24]. Таким образом, в тех же источниках, в которых Пушкин мог почерпнуть сплетню о признании Сальери, он мог прочесть и её опровержения[22][К 2]. Эта сплетня, считал М. П. Алексеев, была не единственным и, скорее всего, не главным источником его вдохновения[26]. «Культ Моцарта»В середине 20-х годов XIX века в России уже можно было говорить о настоящем «культе Моцарта» (хотя и далеко не всеобщем), и одним из самых ревностных служителей этого культа был хорошо знакомый Пушкину музыкальный критик А. Д. Улыбышев[26][К 3]. В 1825 году, сравнивая Моцарта с очень популярным в то время Джоаккино Россини (поклонники оперы в России тогда делились на партии «моцартистов» и «россинистов», как называл их «Московский телеграф»), Улыбышев писал: «В мире нравственном два рода гениев: одни родятся для всех веков, для всех народов и постигают сущность искусства: другие потому только гении, что являются во время, сообразно с их собственным духом… Моцарт принадлежит к первому роду гениев, Россини ко второму… Сверх того таково различие между сими двумя родами гениев, что первых произведения вечны, вторых временны…»[26]. Как бы ни заблуждался Улыбышев относительно Россини, предрекая ему скорое забвение, Пушкин, который от мира музыкальных переживаний был достаточно далёк (и писал об «упоительном Россини» в «Евгении Онегине»), в статье авторитетного критика мог обратить внимание не только на противопоставление двух типов музыкального творчества, но и на его слова о Моцарте — «гении» для всех времён, постигшем самую «сущность искусства»[26]. Улыбышеву принадлежала и восторженная статья о «Реквиеме» Моцарта, опубликованная весной 1826 года: «История „Реквиема“ известна. Всё должно было быть необычайно в судьбах человека, самое имя которого выражает идею об абсолютном совершенстве в музыкальном творчестве»[26]. Среди добрых знакомых Пушкина был и другой страстный поклонник Моцарта — граф М. Ю. Виельгорский, который, по словам М. Д. Бутурлина, «почти что помешался на превосходстве Моцарта над всеми прочими композиторами»[27]. Во второй половине 20-х годов на страницах русских журналов уже велась борьба за немецкую музыку против «итальянизма», отражавшая германофильские тенденции русских романтиков; собственно, и сам «культ Моцарта» — конкретное воплощение романтического культа гения — был изначально импортирован из Германии; даже присутствующее в пьесе сравнение Моцарта с Рафаэлем было в те годы в популярных музыкальных изданиях общим местом[28][29]. «Музыкальная жизнь художника Иосифа Берглингера»В то время, когда Пушкин работал над своей «маленькой трагедией», уже существовала достаточно подробная биография Сальери, написанная Игнацем фон Мозелем и изданная в 1827 году, не говоря уже о многочисленных некрологах, опубликованных в разных странах в связи со смертью композитора в мае 1825 года; некоторые биографические сведения о нём попали тогда и в русскую печать[30]. В январе 1826 года некролог был опубликован и в «Санкт-петербургской газете», издававшейся на французском языке под редакцией Улыбышева; Сальери в нём был назван «великим композитором»[31]. «Ни в одной биографии Сальери, — писал Михаил Алексеев, — если таковые даже и были бы Пушкину известны, он не мог найти ни одного из тех указаний, на которых строится в пьесе поэтический облик его героя»[30]. У этих указаний, считал литературовед, совсем иной источник — книга В. Ваккенродера и Л. Тика «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком», из которой многие ранние немецкие романтики, включая и Э. Т. Гофмана, заимствовали готовые поэтические схемы[32]. Это сочинение было хорошо известно в России: в «Московском телеграфе», в № 9 за 1826 год был опубликован отрывок из её второй части — «Примечательная и музыкальная жизнь художника Иосифа Берглингера», а чуть позже, в том же 1826 году, в Москве был издан и полный её перевод[32]. Во второй части обращает на себя внимание описание трудного пути героя к успеху:

В одном из писем Иосифа можно было прочесть:

Эта схема творческого пути музыканта, кажущаяся сейчас типичной и даже банальной, в России в 1826 году, писал Михаил Алексеев, была «совершенной новостью», и едва ли можно считать случайным сходство этого текста с первым монологом пушкинского Сальери[34]:

В первых главах книги Ваккенродера—Тика присутствуют и две главные проблемы пушкинской трагедии: зависть прославленного мастера к «божественной гениальности» художника-соперника и противостояние «гениальной» лёгкости и инстинктивности творчества и рационалистического процесса творческого усилия[34]. В главе «Ученик и Рафаэль» юноша по имени Антонио пытается выведать у Рафаэля его секреты, но Рафаэль по поводу характера своей живописи отвечает: «…Мой дала мне природа; я нимало над ним не трудился; этому никакими усилиями научиться невозможно»[36]. В книге присутствует и рассказ о живописце Франческо Франча, причиной смерти которого, по Ваккенродеру, стала зависть к Рафаэлю. Прославленный художник верил, что в душе его присутствует «небесный гений» — пока не увидел Мадонну Рафаэля. «С какой высоты величия он упал внезапно!» — пишет В. Г. Ваккенродер и негодует по адресу критиков, утверждающих, будто Франческо Франчиа был отравлен[37]. «Драматические сцены» Барри КорнуолаКак считал Дмитрий Благой, в затянувшем процессе работы над «маленькими трагедиями» роль катализатора сыграли «Драматические сцены» Барри Корнуола, входившие в однотомное собрание сочинений четырёх английских поэтов, которое Пушкин читал в Болдине[38][К 4]. Требования поэтики Корнуола, его стремление к «выражению естественных чувств» и готовность ради этой естественности пожертвовать «поэтическими описаниями», были близки Пушкину, — в последние годы Корнуол был одним из любимейших его писателей[40][41]. Адвокат по профессии, он многие годы был комиссаром управления домами для умалишённых; посвящённые изображению человеческих страстей, его «Сцены» отличались, как указывал сам автор в предисловии к ним, «странностью вымысла»: Корнуола привлекали психологически исключительные фабулы и положения, явления человеческой психики, граничащие с патологией; издатели его сочинений отмечали, что Корнуол предпочитает изображать «болезненные чувства природы нашей и даже её необузданные заблуждения»[42]. Свои «маленькие трагедии» Пушкин тоже первоначально намеревался назвать «драматическими сценами», под таким наименованием пьесы упоминались даже в его письме к Плетнёву в декабре 1830 года; исследователи отмечали очевидное сходство драматургической конструкции его пьес с сочинениями Корнуола[43][44]. Драматизированные психологические этюды английского писателя, состоящие из нескольких сцен (от одной до четырёх), при самом ограниченном числе персонажей, сочетают напряженность внутреннего движения страстей с предельной скупостью в отношении внешней формы[43]. «Это было, — писал Д. Благой, — как раз то, чего добивался Пушкин, к чему он шёл своей „Сценой из Фауста“». Д. Благой в своё время обнаружил известное сходство и в содержании: «Моцарт и Сальери» перекликается с «Лодовико Сфорца» Корнуола, фабула которого основана на двойном отравлении[44]. Между двумя пьесами можно обнаружить и непосредственные текстуальные совпадения. Например, у Пушкина Сальери восклицает: «Постой, / Постой, постой!.. Ты выпил!.. Без меня?» — у Корнуола в сцене второго отравления: «Изабелла. А! Остановись, остановись — потише, / Подожди. Сфорца. Как, отчего? Изабелла. Ho — разве, разве ты будешь / Пить без меня?»[44]. Д. Благой отмечает, что в «Моцарте и Сальери» очень большое место занимает монологическая форма речи, причём монолог Сальери, по мысли представляющий собой единое целое, в пьесе рассредоточен — разбит на три части. Этот продолжающийся на протяжении всей «маленькой трагедии» монолог литературовед, помимо определённой композиционной функции (три монолога Сальери, в начале, в середине и в конце, как бы обрамляют диалогические сцены) объясняет тем, что зависть Сальери у Пушкина предстаёт как уже сложившееся психическое состояние, давно и устойчиво владеющее его душой — на грани патологии[45]. Легенда о Микеланджело. Гений и злодействоВо времена Пушкина широкое хождение имела сплетня о Микеланджело: будто бы он, желая достовернее изобразить страдания распятого Христа, не остановился перед тем, чтобы распять своего натурщика, — в пьесе об этой сплетне вспоминает Сальери в своём заключительном монологе[46]. Микеланджело в этом анекдоте совершал преступление во имя искусства, такой же мотив приписывает себе и пушкинский Сальери[46]. Сплетня нашла своё отражение и в литературе; её пересказывал, например, маркиз де Сад в романе «Жюстина, или Несчастья добродетели»: «…Он не посовестился распять одного молодого человека и воспроизвести его мучения»[46]. Не называя, в отличие от Сада, «великого живописца» по имени, А. Шамиссо ту же сплетню обработал в поэме «Распятие. Легенда о художнике» (нем. Das Kruzifix. Eine Künstler-Legende)[47] . Пушкин мог узнать о ней из «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина, который в письме XXIII (из Дрездена) сообщал, что в местной галерее, показывая картину Микеланджело — «Распятие Христа», — всегда рассказывают, будто он умертвил человека, служившего ему моделью, дабы естественнее представить умирающего Спасителя; Карамзин считал этот анекдот совершенно невероятным[47]. А. Эфрос указывал, однако, и другой возможный источник — поэму А. Лемьера «Живопись» (фр. La Peinture), написанную ещё в 1769 году: «Чтобы изобразить на картине Бога, умирающего на скорбном кресте, // Микель-Анджело мог бы это сделать! Преступление и гений!..// Замолчи, гнусное чудовище, нелепая клевета!»[48][49][К 5]. Сам Лемьер сопроводил эти стихи комментарием: «Никогда момент энтузиазма не совпадет с преступлением; я даже не могу поверить в то, что преступление и гений могут быть совместимы»[47]. На самом деле легенда старше не только Микеланджело, но и Христа — еще о Парразии ходили слухи, что он замучил до смерти раба, когда писал распятого Прометея.[50] Действующие лица

Сюжет Сцена первая открывается пространным монологом Сальери: рано отвергнув «праздные забавы» и науки, чуждые музыке, поверив «алгеброй гармонию» — умертвив звуки и разъяв музыку как труп, он напряжённым трудом и глубоким постижением ремесла в конце концов добился «степени высокой». Никогда прежде не знавший зависти, Сальери признаётся в том, что глубоко и мучительно завидует Моцарту, и видит высшую несправедливость в том, что «бессмертный гений» дан не ему — в награду за самоотверженный труд, а «гуляке праздному» Моцарту[35]. Появляется Моцарт вместе со слепым стариком — уличным скрипачом, забавно, на взгляд Моцарта, исполняющим популярные арии из его опер. Сальери, однако, ничего забавного в «интерпретациях» старика не находит: «Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэля»[51]. Но Моцарт своего величия не сознаёт. Он играет на фортепиано свежее сочинение, небрежно охарактеризовав его как «две-три мысли», и от оценки потрясённого Сальери: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», — легкомысленно отшучивается: «божество моё проголодалось»[52]. Моцарт уходит, а Сальери, оставшись один, убеждает себя в том, что призван «остановить» Моцарта; в противном случае гибель грозит не одному Сальери, но всем служителям музыки:

Остановить Моцарта он намерен с помощью яда — последнего дара, «дара любви» некоей Изоры, который он носит с собой уже 18 лет. Сцена вторая. В тот же день, некоторое время спустя, Сальери и Моцарт обедают в трактире Золотого Льва. Моцарта тревожит Реквием, который он сочиняет по заказу человека в чёрном, не назвавшего своего имени. Моцарту кажется, будто «чёрный человек» повсюду, как тень, ходит за ним и теперь сидит рядом с ними за столом. Сальери, пытаясь развлечь друга, вспоминает Бомарше, но Моцарта преследуют мрачные предчувствия: «Ах, правда ли, Сальери, Что Бомарше кого-то отравил?» — спрашивает он. Но тут же сам себя опровергает:

Сальери тем временем бросает в его стакан яд. Простодушный Моцарт пьёт за здоровье друга, «за искренний союз, Связующий Моца́рта и Сальери, Двух сыновей гармонии»[54]. Затем садится к фортепиано и играет фрагмент из своего Реквиема. Сальери слушает его со слезами на глазах. Почувствовав недомогание, Моцарт прощается с другом и уходит — в надежде, что сон его исцелит. «Ты заснёшь надолго, Моцарт», — напутствует его, оставшись один, Сальери, теперь как будто потрясённый тем, что он, совершивший злодейство, — не гений[55]. Толкования пьесы С лёгкой руки Пушкина имя Антонио Сальери в России стало нарицательным для обозначения завистливой посредственности, способной на любое коварство, вплоть до убийства[56]. Хотя пушкинист Ирина Сурат считает, что такого Сальери создали пушкинисты, а отнюдь не сам Пушкин[57]. Прежде всего, Сальери в «маленькой трагедии» не является завистником по своей природе:

Первый монолог Сальери давал повод некоторым актёрам — исполнителям этой роли утверждать, при поддержке театральных критиков и даже литературоведов-пушкинистов, что он отравил Моцарта не из зависти, а из ложно понятого чувства долга[59]. «Идейным убийцей», который, как никто, любит гений Моцарта, считал пушкинского Сальери К. С. Станиславский[60]. В таком толковании заявляло о себе чувство протеста: возможно, потому, что в процессе работы пьеса, как предполагают, некоторое время имела название «Зависть», её драматизм ещё со времён В. Г. Белинского видели именно в зависти таланта к гению. Эта концепция, пишет И. Сурат, «надолго возобладала в истории осмысления „Моцарта и Сальери“ как удобная, накатанная колея»[61]. «Талант» Белинского при этом незаметно превращался в «посредственность», а затем и в «бездарность», и всё в конечном счёте сводилось к примитивной схеме «гений и злодей», — появился, по Б. Штейнпрессу, третий Сальери, не исторический и не пушкинский[62][63]. Поскольку пьеса Пушкина, с небольшими сокращениями, была использована Н. А. Римским-Корсаковым в качестве либретто одноимённой оперы, этот образ получил своё дальнейшее развитие и у некоторых музыковедов, и если, например, у Д. Благого Сальери — «аскет и фанатик»[64], то у А. Гозенпуда, он уже «фанатик и изувер, идущий на преступление»[65][К 6]. Между тем в пьесе Пушкина нет указаний на бездарность или посредственность Сальери. «Ведь он был гений, как ты да я», — говорит Моцарт. И Сальери, судя по заключительному его монологу, себя посредственностью не считал: Широко распространённое в литературе представление о пушкинском Сальери как о лишённом творческого воображения ремесленнике, сочиняющем по неким рассудочным правилам, оспаривал ещё Сергей Бонди: «Всякому, знакомому с музыкой, известно, что это и есть нормальный, обычный путь всякого композитора, сочиняющего не лёгкие примитивные песенки и танцы, а серьёзную музыку… Несколько лет будущие композиторы занимаются в консерваториях таким „ремеслом“»[68]. Пушкинский Сальери, пишет И. Сурат, не равняет себя с Моцартом, но сознаёт высшую природу своего дарования; ему ведомы и «восторг», и «вдохновенье», и Моцарт любит его музыку[57]. «Принято говорить о сухом рационализме Сальери в противовес живой непосредственности Моцарта, но кто из них предался „неге творческой мечты“? Это из монолога Сальери, но так бы мог сказать о себе и Моцарт, и сам Пушкин — это словарь его лирики. […] Труд и вдохновение в равной мере знакомы двум героям — как были они в равной мере знакомы Пушкину…»[69] Противопоставление труда вдохновению так же надуманно, как и пресловутое противопоставление «алгебры» — «гармонии»[70]. Иное дело, что вслед за А. Д. Улыбышевым Пушкин в своей трагедии мог противопоставить «два рода гениев», один из которых создаёт вечное, другой — преходящее[26]. Дмитрий Благой сравнивал пушкинского Сальери с бароном Филиппом из «Скупого рыцаря»: его возмущает то, как мало легкомысленный Моцарт ценит данное ему свыше, — самого же Пушкина, считал литературовед, пленяла именно эта черта Моцарта[71]. Анна Ахматова, напротив, была убеждена в том, что Пушкин видел себя отнюдь не в Моцарте, как принято считать, а в Сальери. Доказательством ей служили черновики Пушкина, запечатлевшие танталовы муки творчества. По воспоминаниям Надежды Мандельштам, Ахматова протягивала нить от «Моцарта и Сальери» к «Египетским ночам» и считала, что Пушкин в этих сочинениях противопоставлял себя Адаму Мицкевичу: лёгкость, с какой сочинял Мицкевич, Пушкину была чужда[70]. Осип Мандельштам на это возражал: «В каждом поэте есть и Моцарт, и Сальери»[70]. И в пьесе Пушкина, считает Ирина Сурат, Моцарт и Сальери — две творческие, и, быть может, не только творческие, ипостаси самого автора[25]. И для Ахматовой, и для Мандельштама драматизм «маленькой трагедии» Пушкина заключался не в зависти среднего таланта к гению, а в столкновении двух путей творчества[61]. Мандельштам при этом отдавал безусловное предпочтение пушкинскому Сальери; если по мнению Благого, Пушкин «решительно осуждает в лице Сальери, с его бесчеловечным эстетизмом, так называемое „искусство для искусства“»[72], то Мандельштам видел в нём нечто прямо противоположное. Актуализируя этот образ на свой лад, он в начале 20-х годов писал: «На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и её творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира»[73]. Литературовед Вадим Вацуро первый обратил внимание на то, что Сальери в пьесе предлагает Моцарту «чашу дружбы»[74][75]. А у поэтов пушкинской эпохи «чаша дружбы» — это чаша, которую пьют по кругу; Сальери, следовательно, и сам намеревался выпить яд вместе с Моцартом[75][76]. Вацуро таким образом объяснял восклицание Сальери, мимо которого полтора столетия проходили пушкинисты: «Постой, постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?»[54][76]. Его «До свиданья» в ответ на моцартовское «Прощай же!» в этом контексте приобретает вполне определённый смысл. «Эту реплику, — пишет И. Сурат, — толковали как коварную издёвку, а ведь на самом деле Сальери отвечает всерьёз, и в его словах звучит надежда на загробную встречу — характерный мотив пушкинской лирики той же Болдинской осени 1830 года»[77]. Вообще же, художники, трактуя образ пушкинского Сальери, нередко отстранялись от совершённого им в пьесе злодеяния — или, наоборот, исторического Сальери, никакого злодеяния не свершившего, наделяли чертами героя маленькой трагедии. Сергей Эйзенштейн в 1940 году посвятил Сальери — именно герою Пушкина — сборник своих статей: «Бедный пушкинский Сальери, — писал режиссёр. — Музыку он разъял, как труп… И в этом было самое страшное». И всё потому, что не было ещё кинематографа — единственного искусства, позволяющего «не убивая его жизни, не умерщвляя его звучания, не обрекая его на застывшую неподвижность трупа… подслушать и изучать не только его алгебру и геометрию, но и интегралы и дифференциалы, без которых искусству уже не обойтись»: «…Нигде и никогда предвзятая алгебра мне не мешала. Всюду и всегда она вытекала из опыта готового произведения»[78].[69]. Герои Пушкина и историческая реальностьКритики Пушкина чаще обращали внимание на неисторичность его Сальери, хотя и Моцарт в его маленькой трагедии имеет мало общего с оригиналом. Правда, в отличие от Сальери, Моцарта Пушкин не сочинил, а воспользовался образом, уже вполне сложившимся к тому времени в романтической литературе, — романтики же выводили образ Моцарта даже не из его музыки, а из вполне определённого, однобокого её восприятия: светлый гений, безоблачный, безмятежный, не сознающий своего величия, безразличный к мирской суете, к успеху и положению, не знающий мук творчества музыкант сверхъестественной одаренности, «сочиняющий музыку так, как поют птицы», — словом, «вечно ясный и солнечно-юный»[79][80][81]. Этот мифический образ оспаривал ещё Герман Аберт в начале XX века[79][80]. Долгое время недоступная широкой публике, но в конце концов всё-таки опубликованная частная корреспонденция Моцарта, с содержащимися в ней уничижительными характеристиками коллег, постоянными жалобами на интриги и козни итальянских музыкантов, призванными оправдать неуспех у публики, с сомнительного сорта юмором, окончательно разрушила созданный романтиками образ[82][83][84][85]. Таким же романтическим вымыслом было и безразличие Моцарта к положению и славе, — прижизненное положение вообще занимало композиторов того времени намного сильнее, чем маловероятная, при короткой памяти тогдашней публики, посмертная слава[86]. И Моцарт не был исключением — на протяжении многих лет безуспешно искал должности при разных европейских дворах[87], а в 1790 году, пытаясь улучшить своё положение, писал эрцгерцогу Францу: «Жажда славы, любовь к деятельности и уверенность в своих познаниях заставляют меня осмелиться просить о месте второго капельмейстера…»[88], — хотя это место было уже занято его австрийским коллегой Игнацем Умлауфом[89]. И в самой музыке Моцарта, помимо светлых тонов, уже давно расслышали и скорбно-лирические, и мрачные трагические настроения[90]. И. И. Соллертинский считал, что образ «гуляки праздного» был создан буржуазными филистерами с целью переложить на самого Моцарта ответственность за то, что он умер «буквально от истощения сил»[91]. Ещё меньше похож на свой исторический прототип пушкинский Сальери. В своём первом монологе он предстаёт человеком, проделавшим очень долгий и трудный путь к признанию, добившимся своего положения самоотверженным трудом, отказом едва ли не от всех радостей жизни. К реальному Сальери, родившемуся в 1750 году (всего на 6 лет раньше Моцарта), успех пришёл уже в 1770-м, с постановкой первой же его не учебной оперы. К 25 годам он был уже автором 10 опер, которые с успехом шли во многих странах, в том числе и в России, — Моцарт в 25 лет мог похвастаться только «Идоменеем», да и тот пользовался ограниченным успехом[92][93]. Исторически достоверные данные в пьесе исчерпываются связью Сальери с П. О. Бомарше (сочинением «Тарара») и его близостью к К. В. Глюку[63]. Но, поскольку «великий Глюк», с которым Сальери познакомился ещё в конце 1760-х годов, открыл не «новы тайны»[35], а новые пути развития «серьёзной» оперы (оперы-сериа), Пушкин, заставив своего Сальери преклоняться перед Моцартом, пренебрёг важным обстоятельством, которым реальный Сальери пренебречь не мог. «Сальери… — писал Герман Аберт, — оказался вовлечённым в фарватер высокой музыкальной драмы. Естественно, что с этим было связано отмежевание от Моцарта и его искусства, что не могло не отразиться и на личных отношениях обоих мастеров»[94]. Их различное отношение к Глюку, считал Аберт, препятствовало какому бы то ни было духовному сближению[79]. Джон Райс в своей книге «Антонио Сальери и венская опера», показывая на конкретных примерах, как Моцарт учился у Сальери, со своей стороны, замечает, что и Сальери было чему поучиться у Моцарта, «но он, похоже, не спешил это делать»[95]. «Ты, Моцарт, бог»[52], — на самом деле два композитора шли разными путями, и для реального Сальери единственным богом на земле был Глюк, путеводной звездой его были не «райские песни» пушкинского Моцарта, а «высокая музыкальная драма», в которой Моцарт себя не проявил[96][97]. Наконец, как композитор Сальери не был склонен «поверять алгеброй гармонию». «Подобные эксперименты, — пишет Лариса Кириллина, — проводили другие музыканты, которых, однако, никто не упрекал впоследствии в „умерщвлении“ художественной материи»[98]. Для современников скорее музыка Моцарта была слишком «учёной»[98]; с музыкальным стилем Сальери труп не сочетался никак: он был эмпириком, а не догматиком[98]. Сопоставляя свидетельства современников о Сальери с пушкинским героем, Л. Кириллина приходит к заключению: «Просто не тот человек»[98]. Этот разительный диссонанс можно было бы объяснить тем, что Пушкин об Антонио Сальери, «в действительности добродушном и доброжелательном человеке», по Аберту[79], имел лишь самое приблизительное представление. Но более близкое знакомство с оригиналом ему могло бы только помешать: реальный Сальери в заданную мифологическую концепцию никак не вписывался[98]. Дискуссия о клеветеНравственное чувство, как и талант, даётся не всякому — А. С. Пушкин [99].

Когда Пушкин в конце 1831 года опубликовал свою пьесу, Сальери ещё не был забытым композитором: его «Аксур» (италоязычная версия «Тарара») по-прежнему с успехом шёл в Германии[100], старшие современники поэта ещё помнили успех его опер в России, где они ставились неоднократно начиная с 1774 года[101]. Наконец, отдельные номера из «Аксура» в Москве и Петербурге ещё и в пушкинскую эпоху нередко исполнялись в концертах[102]. Ария «Моя Астазия — богиня!», как утверждала Т.Л. Щепкина-Куперник, пользовалась особенной популярностью: весь город её напевал, — возможно, именно эту арию и напевает пушкинский Моцарт во второй сцене[31]. «Современники Пушкина, — писал в 1935 году М.П. Алексеев в комментариях к „пробному тому“, — должны были довольно живо почувствовать историческую неправдоподобность образа Сальери»[1]. Так, известный драматург и литературный критик П.А. Катенин, помимо сухости изложения, обнаружил в пьесе и более важный порок — клевету. «…Есть ли, — спрашивал Катенин, — верное доказательство, что Сальери из зависти отравил Моцарта? Коли есть, следовало выставить его на показ в коротком предисловии или примечании уголовною прозою, если же нет, позволительно ли так чернить перед потомством память художника, даже посредственного?»[103]. Катенин признавал исторически недостоверным образ Сальери в целом, но в первую очередь его возмутило необоснованное обвинение; на возражение П. В. Анненкова, что никто не думает о настоящем Сальери, герой Пушкина — это всего лишь «тип даровитой зависти» и что «искусство имеет другую мораль, чем общество», Катенин отвечал: «Стыдитесь! Ведь вы, полагаю, честный человек и клевету одобрять не можете»[104]. В бумагах Пушкина сохранилась запись, сделанная, как установили исследователи, в 1832 году: «В первое представление „Дон Жуана“, в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист — все обратились с изумлением и негодованием, и знаменитый Салиери вышел из залы в бешенстве, снедаемый завистью. Салиери умер лет восемь тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать Дон-Жуана, мог отравить его творца»[105]. Источник этой информации Пушкин не указал, а сама запись, нигде автором не опубликованная, как полагают исследователи, — его реакция на обвинения в клевете. «Только этим обстоятельством, — говорилось в изданных П. В. Анненковым „Материалах для биографии А. С. Пушкина“, — можно объяснить резкий приговор Пушкина о Сальери, не выдерживающий ни малейшей критики. Вероятно, к спору, тогда возникшему, должно относиться и шуточное замечание Пушкина: „Зависть — сестра соревнования, стало быть, из хорошего роду“»[106]. Между тем хорошо известно, что «Дон Жуана» Моцарт писал для Праги, где и состоялась премьера. Опера имела успех, но Сальери на пражских представлениях не присутствовал, он находился в это время в Вене[16]. Как считает Марио Корти, слова «безмолвно упивалась гармонией» даже для Праги являются романтическим преувеличением: публика XVIII века в театре вела себя достаточно свободно, зрители во время представлений могли и пить, и ужинать, и даже играть в карты[К 7]; в ложах порою устраивали любовные свидания, лишь время от времени интересуясь происходящим на сцене[107]. А в Вене опера Моцарта встретила весьма прохладный приём, она не понравилась даже Бетховену[108][109]. Что же касается Сальери, то он имел репутацию величайшего музыкального дипломата — именно потому, что предпочитал никак не высказываться о сочинениях своих современников, за исключением Глюка[110]; а его высокое положение тем более предполагало определенный кодекс публичного поведения[111]. По свидетельству одного из его учеников, А. Хюттенбреннера, Сальери никогда не отзывался об опере Моцарта с энтузиазмом, однако Л. Кириллина находит этому объяснение в большом количестве перекличек между «Дон Жуаном» и написанной тремя годами раньше оперой Сальери «Данаиды», одним из самых успешных его сочинений[112][113]. Этическая сторона вопроса беспокоила не только Катенина; например, Г. Г. Гагарин писал матери в 1834 году: «Я спросил Пушкина, почему он позволил себе заставить Сальери отравить Моцарта; он мне ответил, что Сальери освистал Моцарта, и что касается его, то он не видит никакой разницы между „освистать“ и „отравить“, но, что, впрочем, он опирался на авторитет одной немецкой газеты того времени, в которой Моцарта заставляют умереть от яда Сальери»[114]. Отношение к этой сплетне образованной части российского общества вполне выразил А.Д. Улыбышев в изданной им в 1843 году «Новой биографии Моцарта»: «Если уж так нужно верить слухам, которые ещё находят отголоски, то один из них отметился жутким действием — Сальери отравил Моцарта. К счастью для памяти итальянца, эта сказка лишена как оснований, так и правдоподобности, она так же абсурдна, как и ужасна»[115]. Спорили не о том, мог ли Сальери в самом деле отравить Моцарта, а о том, имел ли право Пушкин давать своему вымышленному герою имя реального исторического лица и обвинять таким образом реального Сальери в тягчайшем преступлении. Защитников у Пушкина нашлось немало. «Для выражения своей идеи, — писал много лет спустя В.Г. Белинский, — Пушкин удачно выбрал эти два типа. Из Сальери, как мало известного лица, он мог сделать, что ему угодно…»[116] С Анненковым в 1853 году солидаризировался И.С. Тургенев: «В вопросе о Моцарте и Салиери я совершенно на Вашей стороне — но это, может быть, оттого происходит, что нравственное чувство во мне слабо развито»[117]. Сам Анненков, в тех же «Материалах для биографии А. С. Пушкина», изданных в 1855 году, защищал автора маленькой трагедии намного осторожнее, чем Белинский: «Не входя… в разбор вопроса о степени предположений, дозволенных автору при выводе исторического лица, скажем, что если со стороны Пушкина было какое-либо преступление перед Сальери, то преступления такого рода совершаются беспрестанно и самыми великими драматическими писателями»[106]. При этом Анненков приводил пример, далеко не равноценный обвинению невиновного человека в убийстве: «Так, Елизавету Английскую сделали они типом женской ревности и преимущественно одной этой страстью объясняли погибель Марии Стюарт, едва упоминая о всех других поводах к тому»[106]. С Катениным же много лет спустя, в 1916 году, непосредственно в связи с оперой Н. А. Римского-Корсакова, согласился музыкальный критик «Нового времени» М. М. Иванов: «Катенин был совершенно прав, и можно только удивляться, что Пушкин остался при своём мнении и не поцеремонился с чужим — безукоризненно честным именем, как Сальери, чтобы блистательно по-своему разыграть психологические вариации на тему о зависти»[118]. Утверждение мифаОбременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено, и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальною. — А. С. Пушкин [119].

Слух о том, что Сальери отравил Моцарта и якобы признался в этом на смертном одре, был всего лишь одним из многочисленных слухов, порождённых ранней смертью Моцарта. Не первым — непосредственно после смерти Моцарта молва называла его убийцами масонов и ревнивого мужа одной из его учениц[120][121], — и не последним: подозрение в убийстве пало даже на жену Моцарта и его ученика Ф. К. Зюсмайра[122][123]. Слух, вдохновивший Пушкина, изначально не был подтверждён ничем, кроме ссылки на авторитет самого Сальери, будто бы признавшегося в убийстве, — хотя ни один человек этого признания не слышал[124][125]. В России этот слух во времена Пушкина распространён не был; в Германии — коль скоро сам Пушкин ссылался на «некоторые немецкие журналы», — во всяком случае, не превратился в «легенду»[2]. Правда, ещё в 1825 году немецкий беллетрист Густав Николаи[нем.] сделал слух об отравлении сюжетом своей новеллы «Враг музыки» (Der Musikfeind); в отличие от Пушкина, он назвал своего героя не Сальери, а Долорозо, но прототип, за которым Николаи признал значительное число замечательных произведений, оказался вполне узнаваемым[126][К 8]. Популярной, однако, его новелла не стала; Г. Аберт называет её «довольной жалкой»[127]. В Германии, как и в Австрии, сколько-нибудь серьёзные исследователи если и обвиняли в чём-то Сальери, так только в интригах против Моцарта. Об этом свидетельствует, например, большая статья о Сальери в энциклопедии «Всеобщая немецкая биография» (Allgemeine Deutsche Biographie), написанная австрийским музыковедом Максом Дицем в 1890 году: «На Сальери долгое время висело тяжёлое обвинение, безобразное подозрение, будто он всевозможными интригами мешал продвижению Моцарта как оперного композитора, был, так сказать, демоном, преждевременно сведшим в могилу этого немецкого гения»[128]. Диц защищал Сальери от «необоснованных» обвинений в интриганстве, опровергать же «нелепое утверждение», будто он из зависти отравил Моцарта, счёл излишним[128]. Отто Ян, чья биография Моцарта до Аберта считалась лучшей, для сплетни о причастности Сальери к его смерти нашёл место только в сноске[129]. Сам же Аберт в начале XX века писал: «Биографы Моцарта много грешили против этого итальянца, под влиянием чувства ложного национального патриотизма выставляя его как злобного интригана и ни на что не способного музыканта»[79]. «Совершенно необоснованное подозрение против Сальери как виновника отравления» Аберт в своей книге «Моцарт» только упомянул[127][К 9]. Столетие со дня смерти композитора в 1925 году в Вене было отмечено торжественным концертом[133]. Иначе обстояло дело в России. Если новеллы Николаи сто лет спустя не оказалось даже в Берлинской государственной библиотеке[126], то маленькую трагедию Пушкина ожидала совершенно иная судьба. «Никто не думает о настоящем Сальери», — возражал Анненков Катенину; однако люди, не имевшие представления о композиторе и педагоге Антонио Сальери, думали именно о нём, и потому вновь и вновь приходилось объяснять, что настоящий Сальери не травил Моцарта ядом[134][135]. В «пробном» томе ПСС Пушкина в 1935 году сплетня об отравлении упоминалась как «отброшенная исторической критикой»[16], но в желающих подобрать отброшенное наукой никогда недостатка не было. Музыковед и композитор Игорь Бэлза свою изданную в 1953 году книгу «Моцарт и Сальери, трагедия Пушкина, драматические сцены Римского-Корсакова» писал на фоне печально знаменитого «дела врачей»[136][137], и пушкинский сюжет под его пером приобрёл новый и неожиданный смысл:

Бэлза при этом проводил параллель между Пушкиным, погибшим «от пули иноземного выродка», и Моцартом, отравленным «пригретым при дворе Габсбургов чужеземцем»[111][139]. Бэлзе возражал известный музыковед Борис Штейнпресс, написавший начиная с 1954 года целый ряд статей в защиту Антонио Сальери[К 10], в одной из которых он утверждал: «Наука доказала необоснованность подозрения, отделила факты от небылиц и воздала должное достоинствам видного композитора, дирижёра, педагога, руководителя музыкально-театральной жизни и артистическо-филантропической деятельности австрийской столицы»[141]. Но оптимизм автора оказался преждевременным — на защиту Пушкина встали пушкинисты. «Вопрос не в том, — писал, например, Сергей Бонди, — так ли точно всё было в действительности, как показывает Пушкин в своей трагедии… В данном случае важно то, что Пушкин был вполне убеждён в виновности Сальери и, как показал своих работах И. Ф. Бэлза, имел для этого достаточные основания»[142]. Если Михаил Алексеев в «пробном томе» называл версию об отравлении отброшенной исторической критикой и подробно останавливался на несходстве пушкинского Сальери с его историческим прототипом, то в дальнейших академических изданиях, в том числе и в 1978 году, Борис Томашевский весь вопрос исчерпывал заявлением: «Пьеса построена на упорных слухах о том, что Моцарт (ум. 1791) был отравлен композитором Антонио Сальери. Сальери умер в мае 1825 г. и перед смертью в исповеди признавался в отравлении Моцарта. Об этом появилась статья в лейпцигской немецкой „Всеобщей музыкальной газете“»[7][К 11]. Пушкинист И. Сурат в статье, впервые опубликованной в 2007 году, без тени сомнения писала: «Исторический Сальери в 1824 году перерезал себе горло, признавшись в убийстве Моцарта»[77]. То обстоятельство, что музыковедам всё ещё приходится в муках отстаивать научную точку зрения против мифологии, распространяемой литераторами, автор статьи о Моцарте в энциклопедии «Новая немецкая биография» (Neue deutsche Biographie) относит к «непонятным феноменам современной музыкальной историографии»[144]. Российские исследователи, в свою очередь, задаются вопросом: почему же миф о Сальери оказался столь живучим? «Магия таланта Пушкина», считает Сергей Нечаев, придала внешнюю убедительность едва ли не самой нелепой из сплетен[145]. Музыковед Лариса Кириллина даёт на этот вопрос свой ответ: именно потому, что это действительно миф — анонимное сказание, призванное в символической, а порою и фантастической форме запечатлеть некоторые объективные явления; при этом как для сотворения, так и для бытования мифа знание сути вещей не требуется[146]. «Культура как духовный феномен не может существовать и развиваться без мифов. Когда старые мифы умирают или перестают восприниматься непосредственно, на их место приходят новые, подчас аналогичные им по структуре и функциям в общественном сознании»[146]. Ирина Сурат видит в маленькой трагедии Пушкина отражение и ветхозаветного предания о Каине и Авеле, и — если принять версию В. Вацуро о том, что Сальери намеревался умереть вместе с Моцартом, — новозаветной истории о Христе и Иуде, покончившем с собой после совершённого предательства. Л. Кириллина видит в романтическом — в том числе и пушкинском — Моцарте реинкарнацию образа Орфея; здесь присутствовало всё: и «чудеса» малолетнего вундеркинда, и дарование «аполлонического» типа, с одной стороны, но и приобщение к мистериям (масонство Моцарта) — с другой, недоставало только мученической смерти[146]. «Глумление над телом», каковым представлялось романтикам погребение гения в общей бедняцкой могиле, перекликается с растерзанием Орфея вакханками[146]. Несколькими мастерскими штрихами, пишет Борис Кушнер, Пушкин создал притчу, и из этой притчи, не имеющей никакого отношения к реальности, уже невозможно удалить имена реальных людей[147][111]. Сценическая судьбаВ своё время Сергей Бонди «непонимание подлинного содержания» этой маленькой трагедии объяснял нежеланием видеть в «Моцарте и Сальери» пьесу, написанную не для чтения, а для представления на сцене: и художественное, и смысловое, идейное, сюжетное содержание сочинения, предназначенного для театра, заключено не только в словах, но и в выразительных действиях персонажей, жестах, мимике, в их речи, внешнем виде, включая костюмы, наконец, в декорациях и звуковом оформлении спектакля, — Пушкин, создавая свои пьесы, всегда имел в виду их исполнение на сцене[148]. Ирина Сурат, напротив, обращает внимание на то, что Пушкин свои маленькие трагедии публиковал среди лирических стихотворений; пьеса «Моцарт и Сальери» в части III «Стихотворений Александра Пушкина» была помещена сразу за стихотворением «Труд»[25]. При этом литературовед отмечает, что своему Сальери Пушкин предоставил возможность раскрыться в нескольких пространных монологах, в то время как у Моцарта таких монологов нет, он выражает себя главным образом в музыке — которую при чтении пьесы услышать невозможно[149]. Само «нежелание» оценивать и эту, и другие маленькие трагедии как сочинения для театра было связано, не в последнюю очередь, с их непростой сценической судьбой. «Моцарт и Сальери» — единственная пьеса Пушкина, поставленная при его жизни[1]. 27 января 1832 года, с согласия автора, его маленькая трагедия была представлена в Петербурге в бенефис Якова Брянского, сыгравшего в этой постановке Сальери[150]. Спектакль был повторён 1 февраля того же года; известно, что Пушкин в это время находился в Петербурге, но сведений о том, присутствовал ли он на спектаклях, нет[1]. Успеха пьеса, по-видимому, не имела — анонимный рецензент писал, что сцены «Моцарт и Сальери» созданы для немногих[151]. Сыгранная дважды, пьеса больше при жизни автора не ставилась[151]. И в дальнейшем она ставилась нечасто, обычно вместе с другими маленькими трагедиями Пушкина. Известно, например, что в 1854 году на сцене Малого театра Сальери играл Михаил Щепкин[152]. В 1915 году К. С. Станиславский поставил «Моцарта и Сальери» (вместе с «Пиром во время чумы») в Художественном театре и сам выступил в роли Сальери; но считал эту работу своей актёрской неудачей[153][154]. Вместе со «Скупым рыцарем» и «Каменным гостем» пьеса вошла в спектакль «Маленькие трагедии», поставленный Евгением Симоновым в Театре им. Е. Вахтангова в 1959 году (Моцарта играл Юрий Любимов)[155], и в «Маленькие трагедии» Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина — спектакль, поставленный в 1962 году Леонидом Вивьеном, с Николаем Симоновым в роли Сальери[156][157]. В 1971 году Леонид Пчёлкин и Антонин Даусон создали телевизионную версию спектакля, в которой Владимира Честнокова в роли Моцарта заменил Иннокентий Смоктуновский[156]. В 1897 году Н. А. Римский-Корсаков на основе маленькой трагедии Пушкина создал оперу «Моцарт и Сальери»[65]. В 1961 году вышел одноимённый фильм на основе этой оперы; режиссёр — Владимир Гориккер. В 1914 году пьеса была впервые экранизирована, достаточно вольно (среди персонажей появилась Изора), Виктором Туржанским под названием «Симфония любви и смерти»; фильм не сохранился[158]. В 1979 году она стала составной частью трёхсерийного фильма Михаила Швейцера «Маленькие трагедии» (на этот раз Смоктуновский выступал в роли Сальери)[159]. В 1986 году режиссёром Вадимом Курчевским был снят мультфильм по пьесе А. С. Пушкина «Легенда о Сальери»; роли озвучивали: Михаил Козаков — Сальери и Олег Меньшиков — Моцарт. Комментарии

Примечания

Литература

|

||||||||||||||||||||||