|

Хурритский язык

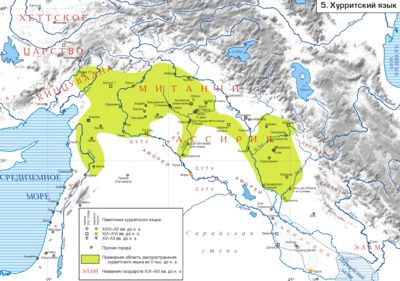

Хурри́тский язы́к — язык хурритов, был распространён во II—I тыс. до н. э. в северной Месопотамии, на юге Армянского нагорья и сопредельных областях. По строю — эргативный и агглютинативный язык. Генетические связиБлижайшим родственником хурритского языка был урартский язык, с которым они образуют хуррито-урартскую семью. По мнению С. А. Старостина[1], поддержанному И. М. Дьяконовым[2] и некоторыми другими специалистами[3], хурритский язык находится в отдалённом родстве с современными северокавказскими (нахско-дагестанскими) языками. Данное положение оспаривала А. Камменхубер — крупнейший специалист по хурритскому языку[источник не указан 508 дней].[4] Дьяконов и Старостин также утверждали, что грамматика хурритского языка имеет значительное сходство с грамматикой этрусского языка, а также указывали на некоторые общие слова в этих двух языках. Однако на данном этапе говорить об их родстве затруднительно ввиду малой изученности обоих языков. Прямые морфологические и (особенно) лексические совпадения между двумя языками весьма малочисленны и могут быть либо случайными, либо говорить об очень дальнем родстве. В издании РАН «История Востока. Восток в древности» указывается, что язык хурритов (и близких им урартов) входил в число восточнокавказских, как и ряд современных нахско-дагестанских языков (чеченский, аварский, лакский, лезгинский, удинский и др.). Там же делается замечание, что степень его изученности пока еще недостаточна[5]. Дискуссионными остаются связи хурритского языка с этеокипрским[6][7] и касситским.[8] Франкфор и Транбле[9] на основании аккадских текстовых и археологических свидетельств предложили отождествлять Древнюю Маргиану с царством Мархаши. Мархашийские личные имена указывают на восточный вариант хурритского или другой язык хуррито-урартской семьи. История языкаДревнейшие памятники хурритского языка — личные имена и топонимы конца 3 тыс. до н. э. Первые тексты относятся к правлению царя Тишатала из Уркеша (начало 2-го тысячелетия до н. э.). Многочисленные эпосы, заклинания, пророчества и письма археологи обнаружили при раскопках городов Хаттуса, Мари, Туттуль, Вавилон, Угарит и др. Однако наиболее важным для понимания языка является длинное письмо (так называемое «письмо Митанни»), обнаруженное в г. Амарна (Египет). Хурритский царь Тушратта написал его фараону Аменхотепу III. В XIII в. до н. э. хетты с запада, а Ассирия с юга всё дальше продвигались вглубь Митанни, которое в конце концов было разделено между этими двумя царствами. Народы моря в XII в. до н. э. окончательно прекратили существование хурритского народа — с этого времени полностью исчезают надписи на хурритском языке, как и ряд других письменных языков — хеттский, угаритский и др. С этого времени хурритский засвидетельствован только в личных именах и топонимах, которые встречаются в аккадских или урартских текстах. Сколько времени хурритский продолжал существовать как разговорный язык, неизвестно. ПисьменностьХурриты использовали для записи своих текстов аккадскую клинопись. Из-за большего территориального разброса (от столицы хеттов Хаттусы до южной Месопотамии) в разное время и в разных местах хурритские тексты записывались различными орфографическими системами: староаккадской, вавилонской, хуррито-хеттской, митаннийской. В связи с использованием большого количества шумерских логограмм до сих пор неизвестно звучание многих хурритских слов, тексты интерпретируются с трудом. Незначительное число текстов из Угарита записаны угаритской квазиалфавитной клинописью, которая состояла из 3 особых графем для выражения ’а, ’i , ’u и 27 знаков, обозначавших согласный + любой гласный или ноль гласного. Из них в хурритских текстах не использованы только 5 знаков для семитских фонем, не известных хурритскому (h, ḥ, ṭ, ẓ и s), и нерегулярно использовались q и ' (айн), что говорит об отсутствии данных фонем или их коррелятов в хурритском. Подобно тому, как в Угарите для написания хурритских текстов применялось местное письмо, так и на Кипре, по-видимому, хурритские поселенцы могли использовать кипро-минойское письмо, если верно выдвинутое Э. Массон и В. М. Сергеевым предположение о том, что за написанными одной из разновидностей кипро-минойского слогового письма текстами из Энкоми (о. Кипр, XIII в. до н. э.) скрывается хурритский язык[10][11]. С критикой гипотез о хурритском языке кипро-минойских надписей выступил А. А. Молчанов. ДиалектыНасчитывается не менее 6 диалектов. Язык «письма Митанни» довольно заметно отличается от языка текстов из Хаттусы. Если в письме из Митанни проводится чёткое различие между i и e, между u и o, в языке Хаттусы эти звуки обозначаются только как i и u соответственно. Кроме того, имеются и морфологические различия. Несмотря на это, считается, что речь идёт о диалектах одного и того же языка. Засвидетельствован также смешанный хурритско-аккадский язык в надписях из Нузи, столицы Аррапы, провинции царства Митанни. Фонетика и фонологияСогласные

Как видно из таблицы, в хурритском языке не проводилось различие между звонкими и глухими согласными. У звонких согласных нет глухих пар, и наоборот. И тем не менее, из клинописных надписей видно, что у глухих согласных (кроме /ts/) существовали звонкие парные формы, которые возникали в определённых звукосочетаниях, например, между двумя гласными. В таких сочетания писался звонкий согласный, а именно b (вместо p), d (вместо t), g (вместо k), v (вместо f) и ž (вместо š), изредка также ĥ (вместо h/ĥ). Все согласные, за исключением /w/ и /j/, могли быть долгими или краткими. Долгие согласные (геминаты) встречаются только между двумя гласными. Как в клинописном письме, так и в латинской транскрипции длина согласных передаётся его двойным написанием: в слоговом письме это выглядит как …VC-CV… (V — гласный, C — согласный). Краткие согласные писались …V-CV…, например, mānnatta («я (есмь)») писалось ma-a-an-na-at-ta. Поскольку в шумерском клинописном письме отсутствовала передача звука /f/, вместо него хурриты использовали слоговые знаки со звуками /p/, /b/ или /w/. Наличие /f/ можно распознать в случаях, когда в написании того или иного слова варьируются данные согласные. Если же слово засвидетельствовано только формами, содержащими звук p, то невозможно судить однозначно, идёт ли речь о соответствующем звуке или об /f/. В конце слога после гласного a согласный /f/ превращался в [u], например, в слове tānōšau (<*tān-ōš-af) «я сделал (это)». /s/ традиционно передаётся через š, поскольку в клинописном письме эти звуки не различались. Звук /ts/, как правило, передаётся через z, /x/ через ĥ или h. В начале слова никогда не встречаются звуки /l/ и /r/.

Как и согласные, все гласные в хурритском языке могли быть краткими или долгими. При передаче клинописным письмом между двумя слоговыми знаками CV-VC (C — согласный, V — гласный) дополнительно вставлялся знак гласного. Таким образом, краткие гласные передавались так: CV-VC, а долгие так: CV-V-VC. В транскрипции долгие гласные обозначаются надстрочным знаком «макрон»: ā, ē, ī, ō и ū. Для /o/, отсутствовавшего в шумерской клинописи, использовался знак U, тогда как для собственно /u/ использовался знак «двойного u», Ú. Тонирование, интонацияПоскольку о хурритском произношении свидетельства современников не найдены, невозможно достоверно судить ни об ударении, ни о просодии, ни о том, имелись ли в языке тона. Записанные тексты также не позволяют выдвинуть никаких гипотез по этому поводу. Так называемые «знаки акцентов» (´ или `), используемые в транслитерации, на деле обозначают лишь различные клинописные знаки с одинаковым звучанием. ГрамматикаСловообразованиеВ отличие от таких языков, как русский или (особенно) немецкий, в хурритском слова не образовывались путём соединения двух и более корней (как, например, «вертолёт», «долгоиграющий» и т. п.). Вместо этого, в хурритском использовались многочисленные суффиксы, при помощи которых из корней образовывались новые слова. Примеры: attardi (предки) от attai (отец), Putki (сын) от Put (свидетельствовать), aštoĥĥe (женский) от ašti (жена), šenippuzzi (по мнению моего брата) от šenippu (мой брат). Большое количество суффиксов существовало и для глаголов, например, для маркировки их переходности-непереходности. МорфологияПадеж и числоВсе хурритские существительные оканчивались на гласный. Из них лишь немногие оканчивались на /a/ или /e/. Все прочие существительные оканчивались на /i/. Этот гласный исчезал при наличии определённых окончаний — в частности, падежных окончаний, которые начинались на гласный, а также артикля. Примеры: kāz-ōš («как бокал»), ср. kāzi («бокал»), awar-ra («поля»), ср. awari («поле»). Падежная система хурритского чрезвычайно богата — 13 падежей. Один из них, экватив, имел различные формы в обоих основных диалектах. Окончание -ōš, использовавшееся в надписях гг. Хаттуса и Мари, обозначается как экватив I, а форма -nna, использовавшаяся в «письме Митанни», обозначается как экватив II. Так называемый «e-падеж» встречается очень редко, чаще всего в значении генитива или аллатива. Как и многие другие языки региона, хурритский был эргативным языком. Это значит, что падеж подлежащего при непереходном глаголе совпадал с падежом дополнения при переходном глаголе. Этот падеж обозначается как абсолютив. Для подлежащего при переходном глаголе использовался иной падеж, эргатив. В языке различались два грамматических числа (ед. и мн.). В нижеследующей таблице приводится обзор падежных показателей.

В некоторых звукосочетаниях данные падежные окончания претерпевают изменения. Сочетание f в генитиве и дативе с предшествующим p или t превращается в pp или tt соответственно, например Tēššup-pe (г. Тешшуп), ĥepat-te (Хепат). Показатели ассоциатива и творительного могут комбинироваться: šēna-nn-ae («брат»+ассоциатив+творительный) означает «по-братски», «с братскими намерениями». Артикль

Определённый артикль присоединялся непосредственно к существительному, перед окончанием падежа и числа, например tiwē-na-še («слово/вещь»-артикль мн.ч.-генитив мн.ч.) («слов/вещей»). Поскольку артикль в единственном числе абсолютива не имел окончания, в этой форме существительное могло иметь как определённое, так и неопределённое значение, например, kāzi — «(некий) кубок» или «(конкретный) кубок». Показатель /n/ артикля сливается с предшествующим /n/, /l/ или /r/ в /nn/, /ll/ или /rr/, например ēn-na (боги), ōl-la (другие), awar-ra (поля). Как уже говорилось, при этом выпадал конечный гласный корня: ср. ēni (бог), ōli (другой), awari (поле). Если после /l, r, n/ в корне стоит другой согласный, между двумя данными звуками вставлялся ещё один гласный, например ĥafurun-ne-ta (небо-артикль ед.ч.-аллатив) (к небу), ср. без окончания: ĥafurni (небо). Присоединение суффиксовВесьма характерная черта хурритского языка, как и родственного урартского и соседних картвельских языков — так называемое присоединение суффиксов. Это означает, что зависимые от существительных слова присоединяют падежные суффиксы. Соединительной частицей между зависимым существительным и падежным окончанием при этом является артикль, который согласуется в грамматическом числе с относительным словом. Вот пример:

Для атрибутов также происходит присоединение суффиксов. При этом существительное, от которого зависит генитив, употребляется обычно вместе с притяжательным местоимением, которое согласуется по лицу и числу с генитивом. Генитив предшествует определяемому.

Если подчиняющее существительное находится в локативе, творительном или эквативе I, присоединения суффиксов не происходит. В ед.ч. абсолютива присоединение суффиксов не засвидетельствовано, поскольку как данный падеж, так и артикль в данном случае не имеют окончаний. Если друг на друга нанизывается более чем два генитива, тогда присоединение суффиксов происходит только к самому последнему генитиву, как показывает следующий пример:

Морфология глаголаМорфология хурритского глагола — довольно сложная, однако в качестве показателей используются исключительно суффиксы (в транслитерации отделяются знаком «-») и клитики (в транслитерации отделяются знаком «=»). Клитики присоединялись в качестве суффиксов. Глаголы морфологически чётко различаются на переходные и непереходные. Только переходные глаголы согласовались по лицу и числу с подлежащим. Прямое дополнение и непереходное подлежащее, при отсутствии в предложении существительного, обозначались клитическими личными местоимениями. Непосредственно к глагольной основе можно было присоединить множество суффиксов. Формы изъявительного наклоненияНастоящее время не имело своего окончания. Суффикс -ōš обозначал претерит, а суффикс -ēt — будущее. После суффиксов претерита и будущего времени у непереходных, но не у антипассивных глагольных форм стоит суффикс -t, обозначающий непереходность. В настоящем времени данный суффикс не используется. Ещё один суффикс -t мог использоваться со всеми временными формами в переходных предложениях. Он показывал, что подлежащее стоит в 3-м л. множественного числа. В формах изъявительного наклонения он являлся обязательным, а во всех прочих формах факультативным. Из-за омонимичности данных суффиксов возникали неоднозначные формы. Например, unētta могло означать, с одной стороны, «они принесут», но также «он/она/оно прийдут». После этих окончаний следует гласный, обозначающий переходность. Он звучит -a, если глагол является непереходным, или -i, если глагол является антипассивом, или -o (или -i в митанийском письме) для переходных глаголов. Суффикс -o (или -i) отсутствует непосредственно после словоизменительных суффиксов. В переходных глагольных формах -o (или -i) имеется только в настоящем времени, а в прочих временных формах переходность выражается наличием или отсутствием суффикса -t (см. выше). Следующую позицию занимал суффикс отрицания. В переходных предложениях для этого использовался суффикс -wa. Непереходные и антипассивные предложения отрицались при помощи суффикса -kkV, где V обозначает гласный. Если это /a/, то оба гласных меняются на o. Если непосредственно за непереходным отрицательным суффиксом следует клитическое личное местоимение (кроме =nna), то гласный суффикса звучит /a/, независимо от гласного предшествующего слога, напр. mann-o-kka=til=ān (быть-неперех.(!)-отриц.=1-е л.мн.ч. абсолютив=и) «и мы не являемся…». В следующей таблице представлен обзор маркеров времени, переходности и отрицания:

После этого в переходных глагольных формах идёт маркировка подлежащего. Имеются следующие формы:

Суффиксы первого лица единственного и множественного числа, а также второго лица мн.ч. сливаются с предшествующими суффиксами переходности и отрицания (-i (только в Митанни) или -wa). Однако для суффикса -o, используемого в надписях Мари и Хаттусы и передающий переходность, фузия не происходит. Различие между единственным и множественным числом в 3-м лице происходит при помощи уже описанного суффикса мн.ч. -t, который ставится сразу после суффикса временной формы. В 3-м лице наряду с отрицательныпм суффиксом -wa, который ставится после маркера субъекта, может употребляться также суффикс -ma после данного маркера, чтобы выразить отрицание, например, irnōḫoš-i-ā-ma (уладить-переходность-3 лицо-отрицание) «он (это) не улаживает». В старохурритском языке в области Хаттусы окончание третьего лица ед.ч. звучало -m, во мн.ч. -ito. В непереходных и антипассивных глаголах в этом времени имелась также маркировка субъекта. Для третьего лица это -p, прочие лица не засвидетельствованы. Неизвестно, использовался ли данный суффикс также для переходного объекта. Если глагольная форма номинализируется, например, для образования придаточного предложения, то к данной форме присоединяется дополнительный суффикс -šše. Номинализированные глагольные формы могут присоединять суффиксы. Кроме того, за глагольной формой могут следовать также энклитические союзные частицы, см. раздел «частицы». Модальные формы глаголаДля выражения модальности (возможность, желание и т. д.) использовались особые глагольные формы, которые чётко отличались от немодальных (индикативных, сказуемых) форм. Пожелания и приказания образовывались при помощи оптативной флексии — показателя -i, который следовал непосредственно за корнем глагола. Разницы между переходными и непереходными глаголами не было, однако существовало согласование с подлежащим предложения. Во временных формах не было различия между пожеланиями и приказаниями. Засвидетельствованы следующие окончания:

1 В формах желания 3-го лица в диалекте Мари/Хаттусы отсутствует /n/ в окончании, если следующее слово начинается на согласный. Так называемая финальная форма, которая используется для образования придаточных предложений с «чтобы…», имеет различные окончания. В ед.ч. используются суффиксы -ae, -ai, -ilae и -ilai, при этом оба последних после /l, r/ превращаются в -lae, -lai или -rae, -rai. Во множественном числе используются те же окончания, к которым добавляется суффикс мн.ч. -ša, однако не во всех случаях. Для выражения возможности использовались так называемые потенциальные формы. К непереходным глаголам присоединялся суффикс -ilepa или -olepa (после /l, r/ -lepa или -repa), согласования с субъектом не было. Переходные потенциальные формы образовывались при помощи суффикса -illet или -ollet, за которым следовало обычное согласовательное окончание индикативных переходных глагольных форм. Данная форма засвидетельствована только в Митанни и только в 3 лице ед.ч. Формы потенциалиса также использовались для выражения желательности. Формы дезидератива используются, чтобы выразить крайнюю степень желания. В известных памятниках они представлены только в 3 лице и только в переходных предложениях. Окончание 3 л.ед.ч. -ilanni, а для 3 л.мн.ч. -itanni. На какие составные части разлагаются данные суффиксы, пока непонятно. Другие модальные формы для 3-го лица известны также из Хаттусы, однако их значение пока неясно. Примеры личных форм глаголаВ нижеследующей таблице приведены некоторые примеры глаголов, разложенных на морфемы, в основном из митаннийского письма:

Неличные формы глаголаВ хурритском языке имелись причастные формы и инфинитив. Субстантивированное причастие I (причастие настоящего времени) образовывалось окончаниями -iri или -ire, например, pairi «строящий», ḫapiri «движущийся», «кочевник». Субстантивированное причастие II (причастие совершенного вида) на -aure засвидетельствовано единственным примером из Нузи: hušaure «связанный». Особая причастная форма известна только из Хаттусы. Она могла образовываться только из переходных глаголов и содержит агенс первого лица, её окончание — -ilia. Данное причастие могло присоединять суффиксы:

Инфинитив, который также мог употребляться в качестве существительного, образовывался при помощи суффикса -umme, например faḫrumme «быть хорошим». МестоименияПритяжательные местоименияВ хурритском языке притяжательные местоимения выступали не как самостоятельные слова, а как присоединяемые к существительному флексии — показатели собственника:

Конечный гласный корня существительного отпадает, если притяжательное местоимение начинается на гласный, напр. šenippe (мой брат, от šena «брат»). Гласный сохраняется, если следует местоимение, начинающееся на согласный: attaip (твой отец, от attai «отец»). Прочие местоименияВ хурритском имелось несколько указательных местоимений: anni (этот), anti/ani (тот), akki…aki (один…другой). Конечный гласный /i/ данных местоимений засвидетельствован только в абсолютиве, а в прочих падежах превращался в /u/, например akkuš (один) (эргатив), antufa (тому). В качестве относительного местоимения засвидетельствованы свободно взаимозаменяемые формы iya или iye. В придаточных предложениях оно всегда имеет функцию абсолютива, а также является объектом в переходных фразах или субъектом в непереходных фразах. Вопросительное местоимение (кто/что) засвидетельствованы только в эргативном падеже ед.ч. (afeš) и один раз в абсолютиве ед.ч. (au). АдпозицииВ хурритском языке существовали многочисленные устоявшиеся выражения для передачи различных локальных и абстрактных отношений. Они образовывались чаще всего при помощи датива или генитива. Они были почти исключительно постпозитивными. Известно лишь одно препозитивное выражение (āpi (перед) с дативом), которое засвидетельствовано в текстах из Хаттусы. Все адпозиции могли присоединяться к существительному в основном в аллативе, реже в дативе или в е-падеже. По данной причине присоединение суффиксов происходит с падежом постпозиции, если существительное (N), с которым используется адпозиция, стоит в генитиве. Некоторые примеры: N-fa āyita или N-fenē āyē (в присутствии; от āyi «лицо»), N-fa etīta или N-fa etīfa (для, из-за; от eti «тело, лицо»), N-fenē etiyē (по отношению к), N-fa furīta (перед глазами (кого-либо); от furi «взгляд, зрение»), а также в Хаттусе: N-fa āpita (перед, до; от āpi «передняя часть»). Наряду с этим используется ištani «промежуток» с притяжательным местоимением множественного числа и локативом для выражения оборота «между нами/вами/ними», например, ištaniffaša (между нами). Союзы и наречияЗасвидетельствованы лишь немногие вводные частицы. В противоположность существительным, которые заканчиваются на /i/, конечное /i/ не изменяется в союзах ai (когда) и anammi (так, таким образом) при клитических личных местоимениях. Другие союзы: alaše (ли), inna (когда), inu (как) и panu (хотя). В хурритском языке было всего несколько наречий: наречия времени ḫenni (сейчас), kuru (снова) и unto (теперь), а также atī (итак, так) и tiššan (очень). КлитикиКлитики (союзные частицы, писавшиеся слитно с соседними словами) могли прибавляться к любому слову в предложении, но чаще всего к первой фразе или к глаголу. Нередко встречаются =ān (и), =mān (но), =mmaman (а именно (?)) и =nīn (воистину).

ЧислительныеНаряду с неопределённым числительным šūi (каждый) засвидетельствованы также количественные числительные от 1 до 10 и несколько с более высоким значением. Порядковые числительные образовывались при помощи суффикса -(š)še или -ši, который после /n/ превращался в -ze или -zi. В нижеследующей таблице приведен обзор засвидетельствованных количественых и порядковых числительных:

Распределительные числительные имели суффикс -ate, например kikate (по три), tumnate (по четыре). Суффикс -āmḫa обозначает числительные-множители, например šināmḫa (дважды, вдвое), ēmanāmḫa (вдесятеро, десятикратно). Все количественные числительные оканчиваются на гласный, который отпадает перед некоторыми окончаниями. СинтаксисОбычный порядок слов — SOV. Кроме того, в номинальной фразе имя находится, как правило, в конце предложения. Прилагательные, числительные и генитивные атрибуты предшествуют существительному, которое они определяют. В придаточных предложениях существительное, определяющее придаточное предложение, находится внутри этого придаточного предложения. В хурритском языке были и другие варианты образования придаточных предложений. Для этого используется либо относительное местоимение iya или iye, уже рассмотренное в разделе «Местоимение», или глагольный суффикс номинализации -šše, к которому могут присоединяться другие суффиксы, как описано выше. Третья возможность заключается в одновременном использовании двух описанных маркеров (см. пример (16)). В любом случае существительное, определяющее придаточное предложение, может играть в придаточном предложении только роль абсолютива, то есть может быть только прямым объектом (дополнением) или субъектом (подлежащим) непереходного предложения.

Как уже описывалось в разделе о падежах, переходные хурритские глаголы требуют участника действия в эргативе (подлежащее) и абсолютиве (дополнение). Косвенное дополнение двухвалентных переходных глаголов, находится в дативе, локативе, аллативе или для некоторых глаголов даже в абсолютиве:

ЛексикаИзвестная нам лексика хурритов очень однородна, то есть содержит лишь немногие заимствования (напр. tuppi (глиняная табличка), Mizri (Египет) — оба из аккадского языка). Относительное местоимение iya или iye, возможно, заимствовано из митаннийского арийского языка, ср. санскрит. ya. В свою очередь, из хурритского языка немало слов перешло в соседние диалекты аккадского языка, как, например, ḫāpiru (кочевники) из хурр. ḫāpiri (кочевник). Является вероятным, что современные языки Кавказа также содержат заимствования из хурритского. Хурритскими заимствованиями в протоармянском языке являются такие слова, как арм. ałiws «кирпич» (из хур. alipši), maxr «сосна» (из хур. maḫri), xnjor «яблоко» (из хур. ḫinzuri)[12][13]. Так называемое «чёрное наречие» Толкина имеет ряд черт хурритского языка в лексике и морфологии. Письменность и её дешифровкаБольшинство хурритских текстов записано вариантом аккадской клинописи, а тексты, обнаруженные в Угарите — угаритским клинописным алфавитом. Лишь один из до сих пор найденных текстов записан лувийскими иероглифами. Благодаря многочисленным хурритско-хеттским билингвам, обнаруженным близ Хаттусы, хурритский язык в значительной степени понятен. «Письмо из Митанни» дешифровал в 1932 г. Йоганнес Фридрих в своей книге «Памятники малоазиатской письменности» (Kleinasiatische Sprachdenkmäler). Первую грамматику хурритского языка составил Эфраим Авигдор Шпайзер в 1941 г.

Пример текстаUntomān iyallēnīn tiwēna šūallamān šēniffuš katōšāššena ūriāššena, antillān ēmanāmḫa tānōšau (письмо из Митанни, столбец IV, строки 30-32):

Перевод: «Вещи, которые мой брат действительно в целом высказал и пожелал, их я всё-таки сделал десять раз.» Примечания

Ссылки

Литература

Information related to Хурритский язык |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||