|

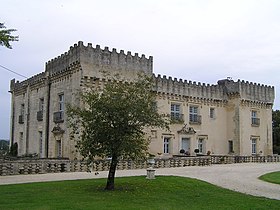

Château de Fleurac (Nersac)

Le château de Fleurac, situé dans la commune de Nersac (Charente) est un château de style Renaissance, remontant au XIIIe siècle et ayant bénéficié d'une reconstruction et d'embellissements aux XVIIe et XVIIIe siècles ; il est bâti sur un coteau dominant la Charente. HistoriqueLe nom Fleurac ou Floyrac est composé avec un nom de personne gallo-romain Florius, et du suffixe -acum qui sert à désigner une villa gallo-romaine par le nom de son propriétaire ; mais l'emplacement de cette villa n'a pas été retrouvé, peut-être est-il situé sous le château actuel. Un village de Floyrac existe à cet endroit, sur les deux rives de la Charente, depuis au moins le XIe siècle (acte donation par Ithier de l'Isle en 1098). Sur la rive nord, le terrain est divisé en de nombreuses parcelles (ce qu'évoquerait le livre des fiefs de l'évêque Guillaume de Blaye[2]) mais le terrain de la rive sud, où se trouve le château, n'a jamais été morcelé ; cela suppose un propriétaire unique et donc fortuné, ce qui ne peut avoir été le cas que d'un personnage important. Un château médiéval a existé sans doute dès le milieu du XIIIe siècle, au moment où d'autres maisons fortes furent bâties dans la région par des chevaliers (en latin : miles) qui, à la fin du XIIe siècle, s'étaient déclarés « seigneurs de » (en latin : dominus) leur domaine ; ces autres maisons fortes sont celles de Rougnac (1238), Mazerolles (1267) (ancienne motte castrale), Manteresse (1267) (commune de Montbron), Saint-Mary (1274, sur une maison connue depuis 1034), le logis de Sers (1229), le Fâ de Sireuil (1273), Laumont (commune de Dignac) (1264). De cette maison forte, il reste la partie inférieure du château. Celui-ci était déjà protégé par un fossé de défense, parfois appelé douve, mais qui ne fut jamais mis en eau. Dès la fin du XIVe siècle, le château appartient à la famille de Neuillac à savoir Péronnelle de Noilhac puis sa fille Hiolaine de Noilhac qui descendent de Guillaume de Neuillac, qui vivait en 1348 (actes déposés aux Archives nationales à Paris). Par des actes déposés aux Archives départementales de la Charente, on sait qu'au XVe siècle, par mariage, le château passe à Perrot ou Pierre de Livenne qui rend hommage pour Fleurac le ; les fils de Perrot, à savoir Jean et Pierre de Livenne figurent comme propriétaires de Fleurac dans des actes des et . Ensuite, c'est Pierre qui apparaît seul comme seigneur de Fleurac dans des baux des , et dans des hommages féodaux des et . Le , Louise de Livenne, fille de Pierre, épouse François Baudouin, écuyer ; à une date indéterminée, le château passe dans le patrimoine de Louise ; dans un bail du , François Baudouin apparaît comme seigneur de Fleurac « à cause de » sa femme. Un bail du décrit la tour, l'hôtel qui est en dessous, les fossés qui les entourent, le puits et le verger entre le fossé et le puits. Le , Alain Baudouin (veuf de Françoise de La Rochefoucauld - Montendre, qu'il avait épousée le ) épouse Renée de Puyrigaud, elle-même veuve de François Chesnel. Le château est très endommagé pendant les guerres de religion, sans doute lorsque Angoulême fut, à deux reprises (en 1562 puis le ), assiégée, prise et en partie détruite par les armées protestantes commandées par le prince de Condé et par l'amiral de Coligny.  Cependant, le château connut un embellissement au XVIe siècle, notamment la galerie d'arcades située au nord-ouest (galerie similaire à celle qui fut construite au XVIe siècle au château de l'Oisellerie et que les historiens datent pour partie de 1525 et pour partie de 1575). Après le décès de Renée de Puyrigaud, par acte de partage du , ses enfants partagent sa succession, ce qui leur permet de reconstruire les châteaux familiaux, détruits par les guerres de religion ; Charles Chesnel, chef de la branche Chesnel, construit un château neuf sur un site vierge à Cherves près de Cognac ; Léon Baudouin, chef de la branche Baudouin, reconstruit le château de ses ancêtres sur le site de Fleurac. Le droit coutumier impose aux chefs de familles nobles de tenir un château, et donc de le reconstruire, chaque fois que nécessaire. C'est de cette époque que date la structure du château actuel, avec son corps de logis central, flanqué de deux pavillons en légère saillie, son couronnement de créneaux posés sur des mâchicoulis, ses toitures à faible pente, ses deux étages de vastes terrasses, les balustrades (tous ces éléments sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis le , au même titre que le salon doré Louis XV et l'escalier monumental Renaissance). Fleurac restera dans la famille Baudouin jusqu'au date à laquelle il est acheté par Jean-Louis Guiton du Tranchard, anobli par l'exercice de la charge de maire d'Angoulême (ce qui s'appelle la « noblesse de cloche », par opposition à la noblesse d'extraction chevaleresque et à la noblesse de robe), et qui a épousé Françoise Dexmier, fille de Noël Dexmier, propriétaire de la messagerie entre Angoulême et Paris. Le château passe ensuite à son fils aîné, Hélie, qui le laisse tomber en ruine. Le , les créanciers du fils obtiennent du tribunal que le château soit loué judiciairement (un fief noble ne pouvait pas être vendu judiciairement) ; les locataires font dresser un état des lieux par un notaire et cet état des lieux montre l'état d'abandon du château ; un an plus tard, le , les locataires font établir un rapport d'expertise décrivant et estimant les travaux nécessaires pour réparer le bien, notamment les cheminées et toitures. Entre 1870 et 1880, le château est acquis par Jean-Baptiste Henri, comte de La Laurencie, dont les armes sont présentes dans un vitrail de la fenêtre du grand escalier Renaissance. En pendant, on trouve les armes de l'épouse du comte de La Laurencie, dame Laurence-Eulalie-Marguerite Garnier de Laboissière, fille du député de la Charente Jean Frédéric Garnier de La Boissière (et petite-fille du général d'Empire Pierre Garnier de Laboissière enterré au Panthéon). Le château passe par legs à un neveu, Frédéric-Marie Charles de La Laurencie, officier de marine (décédé le à l'âge de 75 ans), qui épousera Charlotte du Champ-Renou (décédée le à l'âge de 69 ans), dont il aura deux fils Alain et Maurice (dont postérité). Aux décès de Charles et Charlotte, leurs enfants feront imprimer une image mortuaire avec leur photo, mais aussi celle du château, avec cette légende émouvante : « Fleurac, toute notre jeunesse », comme ils le disaient souvent. Charles de La Laurencie gardera le château jusqu'en 1940, date à laquelle il le vend à la société Gnome et Rhône. Celle-ci, qui est entre-temps devenue la SNECMA revend le château en 1946 à Valmy Chainier et son épouse Yvette Rippe. Depuis 1998, le château appartient à Michel-Alexandre et Bénédicte Mahy qui le restaurent et le font visiter. Un projet de restauration des parcs et jardins est en cours avec le but d'obtenir le label « Jardin remarquable » décerné par le ministère de la Culture. Architecture Depuis l'origine, le château est entouré d'un fossé creusé dans le roc, et la douve est longée de balustres du XVIIe siècle (posées à partir de 1614). Lors de la reconstruction qui commence peu après octobre 1612, le corps de logis (façade sud-est) est flanqué de deux pavillons latéraux en faible saillie. Ce plan est typique des demeures nobles de la quatrième partie de la Renaissance, ou style Henri IV. Des créneaux sur mâchicoulis surmontent les murs et cachent les toitures, selon une mode typiquement charentaise au début du XVIIe siècle ; cette mode fut initiée par Jacquette de Montbron — une charentaise — épouse du seigneur de Bourdeilles (frère de l'écrivain Brantôme), quand elle fit les plans du château neuf de Bourdeilles. Comme autres exemples de cette mode, nous avons Château Chesnel (à Cherves-de-Cognac), Bouteville, Villars-Marange (à Mérignac), Nanteuil (à Sers), un portail à Vouzan et deux portails à Juillac-le-Coq.  Du côté nord-ouest, deux étages de vastes terrasses (250 m2 chacune) ornées de balustrades mettent en valeur la perspective. De ces terrasses, le spectateur jouit d'une vue magnifique sur la vallée de la Charente. Voir aussiArticles connexesLiens externes

Bibliographie

Notes et références

Information related to Château de Fleurac (Nersac) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||