|

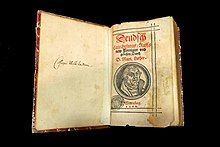

Histoire des catéchismes protestants en usage en Alsace et en Moselle L'étude des catéchismes protestants en usage en Alsace et en Moselle à travers les siècles illustre l'histoire du christianisme dans une région marquée par une forte identité. À travers les siècles, les Églises et les familles chrétiennes se sont efforcées, avec plus ou moins d’intensité et de succès, d’instruire les enfants dans la foi[1]. Au Moyen Âge, l’Église s’en remettait souvent aux parents pour apprendre aux enfants à réciter le Credo apostolique, le Notre Père et l’Ave Maria, et, si possible, le Décalogue. Pour certains, des écoles monastiques et des écoles latines approfondissaient l’instruction religieuse. Par ailleurs, le Credo et les autres textes étaient lus au cours de la messe. Jeunes et vieux, les fidèles devaient les apprendre par cœur, et la confession auriculaire permettait de contrôler leurs connaissances. Grâce à l’imprimerie, divers écrits de type catéchétique voient le jour au début du 16e siècle en Alsace[2]. Au cœur des divers catéchismes luthériens d'Alsace, se trouvent l’explication de la foi chrétienne, celle du Notre Père et des Dix commandements. Mais le baptême et la Cène y ont leur place. La Bible est présente sous la forme de brèves citations. L’utilisation des récits bibliques est plus rare. L’enseignement est dispensé sous la forme de questions-réponses et l’appropriation se fait par mémorisation. Des examens réguliers, souvent quatre fois par an, vérifient l’acquisition des connaissances, nécessaire avant la première communion. L’instruction ne s’adresse pas seulement aux enfants, mais aussi, d’une manière ou d’une autre, aux adultes. Elle est dispensée aussi bien dans les écoles que le dimanche dans les églises. Certains catéchismes ont été traduits en latin pour un usage à la Haute École de Strasbourg. Les catéchismes strasbourgeoisLa catéchèse luthérienneL’humanisme et la Réforme protestante stigmatisent l’ignorance religieuse et conjuguent leurs efforts pour pallier cela et pour combattre les superstitions. L’affrontement entre les confessions contribue à préciser les croyances en les opposant à celles de l’Église rivale. Divers écrits imprimés à Strasbourg attestent l’intérêt porté par les fidèles à ce qui pouvait approfondir leurs connaissances religieuses. On ne sait pas toujours dans quelle mesure ces écrits ont aussi été utilisés par les clercs préposés à l’instruction. Des textes de Luther relatifs au baptême, à la Cène, à la confession et aux Dix commandements sont réimprimés à Strasbourg entre 1520 et 1522[3]. Un catéchisme originaire de Bohême est publié à Strasbourg en 1523[4]. Un opuscule dû à Eustasius Kannel propose de mieux faire connaître les préceptes du Sermon sur la montagne[5]. Une explication des Dix commandements, sous la forme d’une planche à fixer au mur, est imprimée entre 1524 et 1526. Elle est due probablement au prédicateur de la cathédrale de Strasbourg, Matthieu Zell[6].  Une sorte d’abécédaire de Melanchthon[7] pour les laïcs et les enfants, traitant du décalogue, de la foi, du Notre Père, du baptême et de la Cène est réimprimé à Strasbourg en 1526 ou 1527. Il incite à respecter l’Écriture sainte et à prier, y compris l’Ave Maria. Une seconde édition de ce catéchisme est publiée en 1529[9]. Tout en reprenant largement le contenu de la première édition, celle-ci comporte une série d’ajouts. Une lettre au lecteur met en garde contre les divisions. Le catéchisme souligne l’importance de l’autorité temporelle. Il rejette le monachisme et développe le thème de la conception virginale de Marie. En affirmant que l’Église de Jésus Christ est invisible, que Jésus Christ en est la seule tête, Capiton écarte le règne du pape et des évêques, mais évite de longues polémiques. Il souligne que ce n’est pas le baptême qui fait le chrétien, mais la foi. À plusieurs reprises il est question des « élus ». Le baptême est traité plus largement que dans la première édition. Il est question aussi de l’Antéchrist. Les catéchismes de Bucer et de Zell  À la suite du synode de 1533, qui combattait en particulier les anabaptistes, les prédicateurs de Strasbourg jugent nécessaire de publier un catéchisme pour exprimer de manière unificatrice la doctrine de l’Église de Strasbourg, édifier et améliorer la vie de la communauté et prendre leurs distances à l’égard des dissidents. Tel est l’objet du catéchisme publié en 1534[11], préfacé par Zell et élaboré par Bucer, mais dont le nom n’apparaît pas. Avec ses 120 feuillets, c’est l’un des catéchismes les plus longs du 16e siècle. Comme pour d’autres catéchismes de l’époque, la frontière entre un précis dogmatique et un manuel pour l’instruction des jeunes est floue. Le catéchisme traite du Credo apostolique, du baptême et de la Cène, inclus dans l’exposé sur le Saint-Esprit, des Dix commandements et du Notre Père. Alors que le Petit Catéchisme de Luther commence par la loi qui révèle le péché de l’homme, Bucer place la loi après l’exposé sur la foi, en soulignant ainsi que la foi est un guide de la vie du chrétien régénéré. Alors que Luther, comme saint Augustin, inclut la défense de se faire des images dans le premier commandement, Bucer considère cette interdiction des images comme le deuxième commandement. La foi n’est pas seulement confiance, mais aussi connaissance. L’exposé de Bucer est toujours attentif aux conséquences éthiques des affirmations de la foi. La Cène n’est pas considérée comme un symbole. Dans la célébration, le corps et le sang du Christ sont donnés au croyant avec le pain et le vin. Une présence locale du corps et du sang du Christ dans les éléments est écartée. Trop long pour l’instruction des enfants, le catéchisme de 1534 est remplacé en 1537 par une version abrégée[12], elle aussi publiée par Bucer au nom des prédicateurs. Ce n’est que maintenant que le mot « catéchisme » apparaît. Plusieurs fois réédité, cet écrit de 1537 est muni de 24 gravures sur bois qui illustrent l’histoire de la création, le baptême, la Cène et l’absolution, le Notre Père ainsi que les commandements. Il comporte aussi des prières et des citations bibliques relatives à quelques aspects de la vie chrétienne. Pasteur à la cathédrale de Strasbourg, Matthieu Zell a publié deux catéchismes. Le premier, édité deux fois, paraît sans indication de date, probablement dans les années 1535 à 1540[14]. Sous la forme de questions-réponses, il traite des Dix commandements, de la foi chrétienne, du Notre Père, des sacrements, des clefs, du Royaume et, en lien avec l’Ave Maria, de l’incarnation. Il souligne que tout ce qu’il y a dans le symbole apostolique doit être cru. La foi est au-dessus de la raison et le croyant met sa confiance en la toute-puissance de Dieu. Il s’en remet à l’autorité de l’Écriture sainte. Quant à l’Église, elle est une réunion des croyants à travers les temps ; cependant le croyant ne met pas sa confiance en l’Église, mais seulement en Dieu. Zell rejette le recours de certains mouvements dissidents à la lumière intérieure, mais fait place à l’expérience personnelle du croyant. Soucieux de simplicité, le catéchisme insiste sur l’aspect consolant de la foi et sur le sentiment. Les disputes sur la damnation ou le salut sont jugées oiseuses. On peut relever une certaine proximité avec Luther. L’introduction du Petit Catéchisme de Luther à StrasbourgDans son projet d’Ordonnance ecclésiastique[16], Jean Marbach, surintendant de l’Église de Strasbourg, regrette que « chaque pasteur ait, selon son bon plaisir, formulé son propre catéchisme […]. Il est donc nécessaire d’adopter dans toutes les églises de la ville et en-dehors d’elle un catéchisme commun et de l’utiliser sous une même forme auprès des jeunes[17] ». Il rappelle les divers catéchismes rédigés dans le passé à Strasbourg. Bien qu’élaborés par des hommes savants tels que Bucer, Capiton et Zell, ils ne conviennent pas, selon Marbach, pour l’instruction des jeunes à cause de leur prolixité. « C’est pourquoi », écrit-il, « nous avons choisi le Petit Catéchisme de Luther qui est concis et que les jeunes peuvent comprendre[18] ». Mais on a conservé la distinction établie dans le passé entre le premier commandement et le second qui porte sur les images. Une sixième partie a été ajoutée qui ne figurait pas dans la version primitive du texte de Luther et qui portait sur le pouvoir des clefs, la pénitence chrétienne ainsi qu’un tableau domestique, c’est-à-dire un ensemble de passages bibliques destinés aux différents membres de la société et de la famille.  Le catéchisme strasbourgeois comporte donc, à côté d’une préface de Luther, six parties suivant l’ordre établi par Luther : le décalogue, la foi chrétienne, le Notre Père, le baptême, la sainte Cène le pouvoir des clefs, ainsi que les symboles de Nicée et d’Athanase qui figuraient dans l’écrit de Luther. Marbach avait déjà adopté ce catéchisme pour son usage personnel. Après avoir obtenu l’accord du Magistrat de la ville pour l’introduire dans toutes les paroisses, le Petit Catéchisme de Luther revu par Marbach paraît probablement en 1557. Le premier exemplaire conservé date de 1559[19]. Il fut souvent réédité au cours des années ultérieures, avec divers ajouts.  Marbach n’a pas réussi à introduire ce catéchisme dans la paroisse française fondée par Calvin en 1538. Le Magistrat se contenta de proposer à la communauté française le catéchisme de Bucer dont Sleidan venait de commencer la traduction. Mais sans doute cette paroisse a-t-elle utilisé aussi le catéchisme de l’Église de Genève, élaboré par Calvin et publié en 1541-1542[20], mais un seul exemplaire de l’édition de 1545 a été conservé. Relevons aussi la Brève confession de la foi chrétienne du pasteur Garnier, à l’œuvre dans cette communauté, rééditée à Strasbourg en 1555.

Dans son projet de l’Ordonnance, Marbach précise le déroulement de l’instruction catéchétique. Au cours des années, les enfants doivent apprendre par cœur successivement les textes du Notre Père, de la foi, du décalogue, du baptême et de la Cène puis ceux relatifs à la pénitence, puis les explications relatives à ces textes. S’y ajoutent ensuite des textes bibliques et le chant des psaumes. Le Petit Catéchisme de Luther a été souvent réimprimé au 17e et au 18e siècle. Une édition bilingue (allemand-français) et illustrée est publiée en 1611. Des prédications ont porté sur le catéchisme. Les plus connues sont celles de Dannhauer, publiées au 17e siècle sous le titre Katechismusmilch[23]. D’autres catéchismes ou manuels dogmatiques sont utilisés à la Haute École devenue Université en 1621 pour transmettre la foi luthérienne. C’est le cas du catéchisme de David Chytraeus publié en 1572 (213 pages), du manuel religieux d’Elias Hutter, tous les deux en latin, ou encore de la Petite école de catéchisme (469 pages) de Justus Gesenius, en langue allemande, réimprimé aussi sous une forme abrégée. En 1641 le pasteur Friedrich Heuppel publie une Christliche Hausschule de 454 pages, destinée aux parents chrétiens pour les équiper, sur la base d’une information poussée sur la doctrine luthérienne, en vue de l’instruction religieuse qu’ils doivent dispenser aux enfants. Une évolution de la catéchèse sous l'influence du piétismeVers la fin du 17e siècle, l’émergence du piétisme, marqué par l’activité et les publications de l’Alsacien Philippe-Jacques Spener, touche aussi l’instruction catéchétique. Spener publie en 1677 Une explication de la doctrine chrétienne selon l’ordre du Petit Catéchisme du bienheureux Martin Luther[24], sous la forme de 1 283 questions-réponses. Soucieux, comme l’orthodoxie luthérienne, de définitions précises, ce catéchisme se propose pourtant de proposer à la fois l’explication des vérités de la foi et l’édification du croyant. Réimprimé plus de vingt fois, il est destiné plutôt à la lecture et à la méditation qu’à la mémorisation. Seuls les versets bibliques devaient être appris par cœur. Selon Spener, il ne faut pas s’arrêter aux mots, mais à leur sens, enraciner la catéchèse dans la Bible et orienter tout dans la perspective d’une vie chrétienne. Attentif à la dimension affective, il veut faire pénétrer les affirmations doctrinales dans le cœur. Selon diverses sources[25], ce catéchisme était présent aussi dans diverses familles alsaciennes au 18e siècle. Mais officiellement c’est toujours le Petit Catéchisme de Luther qui est utilisé dans l’instruction catéchétique dispensée dans les paroisses et les écoles. On peut signaler d’autres publications catéchétiques de type piétiste, présentes surtout dans le domaine privé. En 1728 paraît ainsi un livre intitulé Les premières lettres de la Parole de Dieu par un enseignant chrétien[26], qui s’écarte de l’ordre du Petit Catéchisme. Il traite de la foi en Dieu et de l’homme pécheur, sauvé par la foi suscitée par le baptême et confortée par la Cène ; cette foi s’exprime par l’amour et par d’autres vertus, elle est mise à l’épreuve par la croix et confortée par la prière et la relation au Christ, dont le retour est attendu. Aux 40 questions sont apportées des réponses, le plus souvent sous la forme de versets bibliques. Les explications doctrinales sont limitées, l’orientation du texte vise la vie chrétienne. Sur 24 pages, il est question des devoirs des jeunes envers Dieu, envers eux-mêmes et envers les autres. Confronté à la diversification des catéchismes utilisés dans les paroisses et les écoles à la suite d'initiatives privées, le Convent ecclésiastique, autorité de l’Église luthérienne, regrette en 1777 cette prolifération et le fait que le Petit Catéchisme de Luther soit négligé. Mais quelques années plus tard il propose lui-même un nouveau catéchisme jugé plus adéquat pour l’instruction des enfants, qui devait être utilisé par tous les pasteurs. Il s’agit d’un catéchisme en usage à Hanovre[34]. D’après le Convent, ce catéchisme se fonde à juste titre davantage sur le texte biblique originel que sur la traduction et les conceptions de Luther. Il est compréhensible par tous et promeut la réflexion plutôt que la mémorisation. Par ailleurs, il atteste l’humilité de l’enseignant qui renonce à faire état de son érudition et à combattre les hérétiques, mais se présente comme un enfant parmi les enfants. Enfin il ne contient pas seulement des articles doctrinaux, mais traite aussi des devoirs et des vertus. De fait, sans toucher à la doctrine traditionnelle, l’accent était mis sur la vie chrétienne. Malgré les protestations du professeur Jean-Michel Lobstein (de)[35],[36] qui stigmatisait les déviations du catéchisme par rapport à la Bible et aux confessions de foi protestantes, le catéchisme fut officiellement introduit en 1792. Les catéchismes en usage dans les autres villes et territoires protestants d’Alsace et de Moselle L’Alsace est une mosaïque de territoires et de villes, dont un tiers est devenu protestant au cours du 16e siècle. Les diverses Ordonnances ecclésiastiques et d’autres textes tels que les rapports d’inspection attestent l’importance accordée à l’instruction catéchétique. Elle doit avoir lieu régulièrement, si possible chaque dimanche ou en semaine et elle doit être contrôlée par des interrogations orales. L’instruction débouche sur la première communion, en passant par la confirmation, mais celle-ci n’est pas attestée partout. On s’efforce aussi d’affermir les connaissances religieuses des adultes en donnant lecture par exemple à chaque culte des Dix commandements, du Notre Père et de la foi apostolique.

Les catéchismes utilisés proviennent le plus souvent soit des villes comme Strasbourg ou Bâle, soit de territoires extérieurs à l’Alsace auxquels ceux d’Alsace étaient rattachés. Dans l’espace luthérien, le Petit Catéchisme de Luther s’impose à partir de la seconde moitié du 16e siècle. Les réformés utilisent en particulier le Catéchisme de Heidelberg. Sous l’influence du piétisme et des Lumières, de nouveaux textes apparaissent en plusieurs lieux. Même si les catéchismes antérieurs restent en usage, la mémorisation semble perdre en importance et les textes bibliques prennent plus de place. Les catéchismes en usage à Mulhouse, Colmar et Metz

Les catéchismes du comté de Horbourg et les seigneuries de Riquewihr et de Ribeauvillé

Les catéchismes des comtés de Hanau-Lichtenberg et de Sarrewerden

Les catéchismes du Ban de la Roche et du Palatinat

Le renouveau catéchétique depuis le XIXe siècle à nos joursEn 1802 était mise en place une Église de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine réunissant les quatre-cinquièmes des luthériens d’Alsace, alors que les réformés se répartissaient en cinq consistoires. En un premier temps, pendant le premier tiers du 19e siècle, on continua d’utiliser le Petit Catéchisme de Luther, le Lauterer Lehrbrunn, ou d’autres catéchismes élaborés au 18e siècle. L’un ou l’autre essai catéchétique nouveau apparait certes, comme l’Instruction religieuse méthodique pour les confirmands du christianisme, surtout dans les paroisses de campagne, publiée par Johann Heinrich Heyler en 1819 à Colmar. Elle ne semble pas avoir été utilisée longtemps[54]. Dans les années 1830, un nouvel élan se manifeste. En 1834 les inspecteurs Edel et Bockel créent une Conférence pastorale à laquelle furent invités tous les pasteurs d’Alsace et de Moselle. Elle allait jouer jusqu’au 20e siècle un rôle important, non seulement dans la discussion de questions théologiques et pastorales, mais aussi dans l’élaboration d’un certain nombre de textes et de recueils. En 1835, la décision fut prise d’élaborer un nouveau catéchisme. La commission mise en place à cet effet proposa en 1836 de prendre pour base le catéchisme mis en place dans le pays de Bade, en l’adaptant aux besoins des Églises protestantes françaises de langue allemande. Après la première édition de 1837[55], il connut encore plusieurs éditions tout au long du siècle. Pour commencer, une partie, paginée à part, contient les dix commandements selon la numérotation alsacienne, c’est-à-dire un deuxième commandement concernant les images, ainsi qu’une partie du Petit Catéchisme de Luther. Une sixième partie, qui n’est pas de Luther, concernait le ministère des clefs et la confession. La réaction du confessionnalisme luthérienLe catéchisme de 1837 suscite l’irritation du mouvement luthérien confessionnel qui émerge vers 1840[57]. Un tract de Weyermuller des années cinquante stigmatise les erreurs qu’il pense y trouver. Plus efficace sera l’engagement du pasteur Frédéric Horning (1809-1882) qui va plaider avec ses amis en faveur du seul catéchisme de Luther dans la catéchèse paroissiale. Mais la commission de catéchèse de la Conférence pastorale récuse en 1856 l’autorité donnée au Petit Catéchisme et à la Confession d’Augsbourg. Elle propose même d’interdire deux livres du luthéranisme orthodoxe, la Straßburger Kinderbibel du 16e-17e siècle, rééditée par Horning en 1854, et le Catéchisme de Colmar. Horning et ses amis protestent dans un mémoire adressé aux autorités de l’Église. Finalement la plupart des anciens catéchismes restent autorisés. Horning fut aussi à l’origine d’une traduction française du Grand Catéchisme de Luther, publiée en 1855. Le Petit Catéchisme était traduit depuis des siècles[58]. Les pasteurs se réclamant de la tradition luthérienne stricte continuent tout au long du 19e et du 20e siècle d’utiliser ce Catéchisme, soit en se limitant au texte de Luther, soit en utilisant aussi le Lauterer Lehrbrunn Israelis qui y ajoutait près de 170 pages d’explications et de citations bibliques. La publication en 1893 par le pasteur Hamm d’une version plus moderne de ce catéchisme suscite un conflit à l’intérieur de la Société évangélique luthérienne de mission intérieure et extérieure[59] créée par Horning en 1848.

Le catéchisme de Haerter François Haerter (1797-1874) est à l’origine d’un Réveil piétiste dans l’Alsace protestante du 19e siècle[60]. En 1856, il publie un catéchisme qui sera réédité onze fois jusqu’en 1906, sans compter les éditions en langue française, le Petit livre pour jeunes et vieux ou Catéchisme de la doctrine évangélique relative au salut[61]. À partir de la seconde édition, le livre reproduit le Petit Catéchisme de Luther. Le nombre des leçons relatives à la « doctrine chrétienne » est réduit de 60 à 45 leçons, et les citations bibliques passent de 321 à 232. Divers autres remaniements apparaissent au cours des diverses éditions. Ils concernent les prières quotidiennes, les règlements domestiques, la liste des livres de la Bible, l’explication de l’année ecclésiastique, les époques principales de l’histoire de l’Église, la distinction entre les doctrines de l’Église évangélique protestante et de l’Église catholique romaine. Les 45 leçons traitent successivement de la Parole de Dieu, du décalogue (le second commandement concerne les images), de la foi chrétienne, du Notre Père, du baptême, avec trois questions-réponses justifiant le baptême des enfants (les enfants marqués par le péché originel ont aussi besoin d’un Sauveur et le Saint-Esprit peut déjà agir en eux), 6 questions traitent de la confirmation. L’exposé sur la sainte Cène écarte aussi bien la conception sacrificielle catholique que la conception zwinglienne qui réduisait la Cène à un simple repas du souvenir. Il est question ensuite des bienfaits que nous apporte la Cène de la manière de nous y préparer, puis du ministère des clefs et des trois questions posées aux confirmands. Le catéchisme s’inscrit tout à fait dans l’orthodoxie luthérienne. Les confessions de foi réforméesTout au long du 19e siècle, des catéchismes réformés sont imprimés à Mulhouse. Citons d’abord un catéchisme d’une centaine de pages publié en 1820, Katechismus : oder Inbegriff der christlichen Lehre : zum Gebrauche der evangelischen Konsistorialkirche von Muhlhausen[62]. Il contient d’abord les cinq parties principales de la religion chrétienne et une brève histoire de la religion qui va de la création à la Réformation. 32 chapitres traitent ensuite de la religion en général, de l’Écriture sainte, de la religion chrétienne, du Credo apostolique, de la création et de la Providence, de Jésus Christ, du Saint-Esprit et de l’Église. Place est faite à la raison et ce qu’elle nous dit de l’immortalité de l’âme et du Dieu tout-puissant et bon, ce qui nous est confirmé par la révélation[63]. La sainte Cène est comprise de manière symbolique[64]. Les bonnes œuvres et les devoirs du chrétien occupent près de la moitié du livre.

En 1894 paraît en 3e édition à Strasbourg un Catéchisme évangélique réformé pour l’Église, l’école et le foyer[65]. Il se compose de deux parties. La première traite de la doctrine de la foi, la seconde des devoirs des chrétiens, de la prière, de l’Église chrétienne, des saints sacrements, de la vie éternelle et des choses dernières. Une annexe donne la liste des livres bibliques, une autre contient les cinq points principaux du catéchisme chrétien et la dernière propose une « chronologie du royaume du Christ ». « Le pain et le vin de la Cène sont des symboles représentant le corps et le sang du Christ donnés pour nous[66] ».

Les catéchismes des 20e et 21e sièclesEn 1923, la Conférence pastorale de Strasbourg publie en langue allemande un Catéchisme pour l’instruction des confirmands[68], très différent de celui que la même Conférence avait publié tout au long du 19e siècle. Il sera réédité plusieurs fois jusqu’en 1937. Le concept central est celui de la « religion rédemptrice » (Erlösungsreligion). Le livre, qui frappe par sa concision, est structuré en deux grandes parties : l’histoire de la religion rédemptrice et la doctrine. La première partie traite d’abord brièvement du paganisme et du judaïsme, avant d’aborder la religion chrétienne. Les pages consacrées à cette dernière traitent successivement de la vie de Jésus, de l’histoire de l’Église chrétienne, de « notre Église » et de ce qui la distingue de l’Église catholique et des sectes, de l’année ecclésiastique. À propos de la Cène les conceptions de Luther et de Zwingli sont rappelées côte à côte. Des prières sont proposées pour la vie quotidienne. Le catéchisme évoque les documents de la religion chrétienne : la Bible, le recueil de cantiques, le Petit Catéchisme de Luther dont les cinq parties sont reproduites, auxquelles s’ajoute une page extraite du Catéchisme de Heidelberg.  La seconde partie, plus brève, expose la doctrine relative à la « religion rédemptrice ». Il est question de la foi de ceux qui sont sauvés, en évoquant d’abord la révélation de Dieu : ce qu’il est, ce qu’il fait et ce qu’il exige. L’exposé présente ensuite la réalisation de la rédemption par Jésus-Christ et son accomplissement par le Saint-Esprit. Dans ce cadre, il est question de l’Église et de la Parole de Dieu que « nous possédons dans la Bible » et que nous devons « lire avec notre raison et saisir par la foi ». L’exposé porte ensuite sur les deux sacrements et sur la confirmation. Une dernière partie est consacrée à la vie de ceux qui sont sauvés. Elle évoque la prière, le Sermon sur la montagne puis propose une explication des dix commandements et des considérations sur l’amour et la vie des chrétiens dans le monde. À côté de ce catéchisme il faut mentionner un autre ouvrage destiné surtout à l’enseignement religieux dans les écoles, mais qui semble être utilisé aussi localement dans l’instruction catéchétique effectuée dans les paroisses. L’ouvrage dû à Georges Weick parait en 1920 en allemand sous le titre Die frohe Botschaft, puis en français en 1923 et en 1946 sous le titre La Bonne Nouvelle. L’ouvrage contient un ensemble de récits bibliques, illustrés par des dessins du peintre allemand Schnorr von Carolsfeld. Quelques pages sont consacrées à l’histoire de la Réformation. Les cinq parties du Petit Catéchisme de Luther figurent dans l’annexe ainsi que 52 chants et psaumes. La traduction française expose un peu plus longuement la vie et l’œuvre de Luther, de Calvin et de Zwingli. L’édition de 1946 y ajoute quelques pages sur la Réformation en Alsace. Par contre, le Petit Catéchisme de Luther a disparu. Le Petit Catéchisme continue à être imprimé par la Société évangélique luthérienne, désormais toujours sous forme bilingue, comme l’atteste une troisième édition de 1990. D’autres instruments catéchétiques originaires de l’espace francophone ou de l’espace allemand sont aussi utilisés. En Alsace, un catéchisme uniquement francophone voit le jour en 1967. Intitulé Le Cep et les sarments[69], il est dû au pasteur Alfred Wohlfahrt. Selon le sous-titre il s’agit d’un « catéchisme à l’usage de l’Église de la Confession d’Augsbourg ». Il propose 63 leçons pour « devenir un membre vivant de l’Église ». Rédigé à la demande expresse du Consistoire supérieur de cette Église, il veut exposer les vérités de la foi « dans le langage d’aujourd’hui en tenant compte de la psychologie des jeunes ». Agrémenté d’un certain nombre d’illustrations, plutôt de nature symbolique, il propose un exposé et, sous forme de questions, un certain nombre d’exercices à faire, ainsi que des prières. Il est d’abord question de la confirmation, du baptême, puis du christianisme, religion révélée, de la Bible (cinq leçons) et, ensuite, du contenu de la foi, en expliquant le Credo apostolique (leçons 11-36). La présentation de l’Église, œuvre du Saint-Esprit, est particulièrement développée (leçons 25-32). La prière du chrétien est abordée dans les leçons 37 à 45. Après deux leçons sur le pardon, onze leçons traitent des dix commandements. Deux leçons évoquent la sainte Cène. « Comme le pain et le vin s’allient à mon sang et me fortifient, ainsi le Christ s’unit à moi de la façon la plus intime possible »[70]. Le catéchisme débouche sur le culte du dimanche, le culte personnel et la vie consacrée à Dieu et au prochain. Un petit vocabulaire clôt le volume.  Une trentaine d’années plus tard, un autre volume voyait le jour, intitulé Grains 2KT. Un sens à la vie. Un catéchisme pour les adolescents. Après une première édition élaborée par Élisabeth Parmentier et Bernard Zimpfer, une seconde édition voyait le jour en 2005, sous la direction de Claude Demissy. Richement illustré, ce catéchisme traite en dix chapitres de l’« appel à vivre », du « mal et de l’appel à pardonner », de l’« appel à renaître » (baptême), de l’« appel à grandir », de l’« appel à affronter » (et encore du problème du mal), de la loi et de la prière, puis de l’« appel à réfléchir » (sur Dieu et ses trois visages) et du Credo apostolique. Le chapitre 7 traite de l’« appel à participer », du culte et des symboles qui parlent de Dieu. Il est question ensuite de l’« appel à devenir », avec un sous-chapitre sur l’Église et sur la prière. Le chapitre 9 expose l’« appel à combattre » et évoque encore une fois le mal et le combat de la prière. Le catéchisme se termine par l’« appel au festin », en se concentrant, pour l’essentiel, sur la Cène. Selon les auteurs du texte, « le pain et le vin représentent surtout le corps et le sang de Jésus Christ[71] ». Deux pages seulement traitent de la Bible. En 2011 ce catéchisme était refondu et un nouveau volume était élaboré. Notes et références

AnnexesBibliographieSources

Études

Articles connexesInformation related to Histoire des catéchismes protestants en usage en Alsace et en Moselle |