|

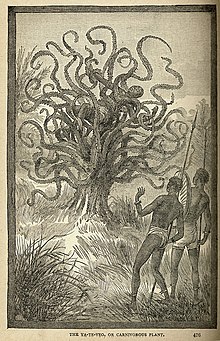

Pianta mangia-uomini La pianta mangia-uomini è il nome riferito a leggendarie piante, alberi e anche fiori carnivori in grado di mangiare animali e uomini integri. La leggenda nasce probabilmente da veri avvistamenti di piante carnivore cresciute fuori norma[1], tuttavia gli esemplari più grandi appartengono alla specie Nepenthes rajah, le cui trappole possono raggiungere i 35 centimetri di lunghezza riuscendo a catturare in casi sporadici mammiferi di piccola taglia.[2] StoriaFin dai tempi della loro scoperta, le piante carnivore hanno suscitato un grande interesse da parte degli autori di romanzi d'avventura, dell'orrore e opere simili, specialmente con ambientazioni esotiche. Non di rado le piante carnivore appaiono di proporzioni tali da essere pericolose per l'essere umano, nonché dotate di tentacoli capaci di avviluppare una preda di passaggio. Queste storie potrebbero avere origine da presunti fatti di cronaca (mai verificati e altamente improbabili), come quello riportato il 26 settembre del 1920 da The American Weekly, secondo cui una pianta carnivora avrebbe divorato una ragazza in Madagascar nel 1878 (la stessa rivista riportò un fatto analogo che sarebbe avvenuto nel 1925 nelle Filippine). Dal mito della pianta carnivora derivano probabilmente anche altre celebri "piante assassine"; in particolare si possono citare i trifidi del romanzo di fantascienza Il giorno dei trifidi di John Wyndham, dal quale è stato tratto il film L'invasione dei mostri verdi. I trifidi della storia sono piante capaci di sradicarsi e spostarsi da sole, uccidendo le vittime con una coda come quella dello scorpione che porta un pungiglione velenoso. Il libro lascia nel mistero se i trifidi siano o meno intelligenti. Nel secondo episodio del film Le cinque chiavi del terrore, intitolato La vite rampicante (Creeping Wine), piante mostruose attaccano una famiglia strangolandone anche il cane. In un romanzo della saga fantasy di Deltora di Emily Rodda vi sono piante carnivore chiamate grippers (gripper: "colui che stringe, afferra"), o pinzoni nell'edizione italiana della serie. Assomigliano a bocche dentate che crescono nella terra, coperte da foglie simili a quelle dei cavoli e che si aprono per farvi cadere la vittima che ci mette i piedi sopra, considerate pericolose per le persone. Nel romanzo Vita di Pi di Yann Martel, Pi arriva su un'isola, in mezzo al mare, risultante dalla sola somma di piante, Pi scoprirà poi che il "suolo vegetale" dell'isola è capace di assimilare e nutrirsi degli animali e uomini che rimangono a contatto con il suolo vegetale di notte. L'albero mangia-uomini del MadagascarTra i resoconti storici di piante assassine, senza dubbio l'albero mangia-uomini del Madagascar è quello più di degno di nota. Nel 1881, l'esploratore tedesco Carl Liche, dal ritorno dall'isola africana scrive una lettera per il giornale South Australian Register, ove racconta di un suo personale incontro con l'albero e di ciò che avveniva intorno ad esso.[3][4] La storia viene riportata a galla nel 1924, questa volta in un libro, Madagascar, Land of the Man-eating Tree, scritto e redatto dall'allora governatore del Michigan, Chase Osborn.[5] Nel libro vengono accennati racconti di preti missionari, anch'essi consapevoli dell'esistenza dell'albero assassino e dei sacrifici a lui dati da parte degli autoctoni. Lo Ya-Te-VeoLo Ya-te-veo (dallo spagnolo "Già ti vedo") è il nome con cui si indica una specie di pianta carnivora che crescerebbe nella giungla dell'Africa nera ed equatoriale e dell'Amazzonia con alcuni lontani "cugini" in India. La pianta è stata descritta come possedere molti tronchi gracili e lunghi molto somiglianti ai tentacoli delle piovre, che si animano di vita alla vista di prede. Nel libro Land and Sea (1887) di J.W. Buel, viene raccontato - tra i tanti argomenti - della pianta, e si racconta del suo cibarsi continuo di grandi insetti ma anche di indigeni. The Devil's SnareNell'ottobre 1891, William Thomas Stead, da qualche anno direttore della rivista da lui fondata Rewiew of Rewiews, dopo l'esperienza di caporedattore presso il Pall Mall Gazette[6] pubblica un articolo di discussione di una breve storia comparsa sul Lucifer: esso parla di una pianta succhia-sangue del Nicaragua chiamata dagli abitanti del luogo The Devil's Snare, la Trappola del Diavolo. La pianta, secondo l'articolo, aveva la capacità di drenare il sangue di qualsiasi essere vivente fosse entrato nel raggio d'azione del suo tocco mortale. L'articolo nomina Mr. Dunstan, naturalista da poco tornato dall'America centrale, dove avrebbe trascorso quasi due anni nello studio della fauna e della flora del paese, nei pressi delle paludi vicino ai grandi laghi. Mr. Dunstan avrebbe fatto un ritrovamento particolare, una pianta capace di creare una vera e propria trappola con le sue lunghe radici aeree e di drenare il sangue con un sorprendente numero di bocche a ventosa. Lo studio della pianta risultò essere difficile per via della sua presa mortale nonché il sacrificio di lembi di pelle e carne da parte della vittima.[7] Nella cultura di massaNella letteraturaNel secondo breve racconto Fioritura di una strana orchidea, contenuto ne Il bacillo rubato e altri casi, raccolta di racconti di fantascienza di Herbert George Wells, pubblicata nel 1895[8] dalla giovane ma già affermata casa editrice londinese Methuen & Co., Wells affronta il tema del vampirismo, riproposto nella letteratura gotica da John Polidori nel 1819 e consacrato definitivamente, quasi ottant'anni dopo, nel 1897 da Bram Stoker. L'idea geniale di Wells sta nel separarsi da quello che lo stereotipo del personaggio di Dracula, introducendo un insolito tema, quello della pianta-vampiro, dimostrando ancora una volta la capacità di spaziare con l'immaginazione, per creare qualcosa di completamente nuovo[9]. Nel cinema, nei videogiochi e in altri media La piccola bottega degli orrori Fra gli esempi più recenti di piante carnivore nel cinema si possono citare quella dall'appetito insaziabile della commedia horror La piccola bottega degli orrori di Roger Corman (1960) o quella assassina e divoratrice di neonati nel film L'albero del male di William Friedkin (1990).

Note

Bibliografia

Information related to Pianta mangia-uomini |