|

ジョージ3世 (イギリス王)

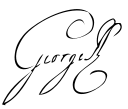

ジョージ3世(英語: George III、1738年6月4日 - 1820年1月29日)は、ハノーヴァー家第3代のイギリス国王(在位:1760年10月25日 - 1820年1月29日)。 1760年10月25日から1800年12月31日まではグレートブリテン国王兼アイルランド国王であり、1801年1月1日に両国が合同してから崩御するまでは、グレートブリテン及びアイルランド連合王国国王。 また同時に、神聖ローマ帝国のハノーファー選帝侯でもあり、1814年10月12日以後はハノーファー王ゲオルク3世 (Georg III)に昇格した。ハノーヴァー家の国王だったが、先代・先々代と異なりイギリス生まれで母語は英語であり[1]、ハノーファーへは一度も訪れなかった[2]。 ジョージ3世の寿命と治世はそれまでの全てのイギリス国王よりも長く、ヨーロッパからアフリカ、アメリカ、アジアまで拡大した多くの軍事紛争に彩られた。治世初期にはグレートブリテン王国が七年戦争でフランス王国に勝利、北アメリカとインドにおけるヨーロッパ諸国の勢力の間で支配的な勢力となった。しかし、アメリカ独立戦争では敗北して13植民地はじめ北米の多くの植民地を失った。1793年からは革命時期とナポレオンの帝政時期のフランスとの戦争に突入、1815年のワーテルローの戦いまで続いた。 治世後期は、精神疾患に繰り返し悩まされた。ポルフィリン症を患っていたとされたが、病気の原因は不明のままである。1810年に病気が再発、回復の兆しもなかったため摂政が任命され、長男のジョージ王太子が摂政王太子として統治した。1820年1月29日にジョージ3世が81歳で崩御すると、摂政王太子は57歳でジョージ4世として王位を継承した。 ジョージ3世の一生に関する史的分析において、様々な意見が様変わりした。これは伝記作家が入手可能な史料、そして彼ら自身の偏見に起因する[3]。20世紀の後半に再評価されるまで、アメリカ合衆国におけるジョージ3世の評価は暴君そのものであったが、イギリスにおいては「(イギリス帝国による)帝国主義の失敗のスケープゴート」になった[4]。 生涯幼年期 ジョージ3世 はプリンス・オブ・ウェールズフレデリック・ルイスとその妃オーガスタ・オブ・サクス=ゴータの長男としてロンドンのノーフォーク・ハウスで生まれた。当時の国王ジョージ2世の孫にあたる。予定より2か月早い出産であり、夭折すると考えられたため、同日にセント・ジェームズ教会の牧師兼オックスフォード主教のトマス・セッカーにより洗礼がなされた[5]。1か月後には改めてノーフォーク・ハウスで公開洗礼がセッカーによって行われた。名親はスウェーデン王フレドリク1世(ボルティモア男爵が代理を務めた)、ザクセン=ゴータ=アルテンブルク公フリードリヒ3世(カーナーヴォン侯爵が代理を務めた)、大叔母ゾフィー・ドロテア・フォン・ハノーファー(第4代ハミルトン公爵の娘シャーロット・エドウィンが代理を務めた)が務めた[6]。 ジョージは健康だったが、控えめで内気な子供に成長した。一家はレスター・スクウェアへ移住、ジョージは弟のエドワードとともに家庭教師から教育を受けた。家族の手紙によると、ジョージは8歳には英語とドイツ語で読み書きでき、当時の政治事件にコメントすることができた[7]。また、彼は科学を系統的に勉強した初のイギリス国王であった。科学と物理学のほか、天文学、数学、フランス語、ラテン語、歴史、音楽、地理、商業、農業、憲法を学び、またダンス、フェンシング、乗馬などの体育と社交活動も行った。イングランド国教会から宗教に関する教育も受けた[8]。10歳のとき、ジョージは家族とともにジョゼフ・アディソンの『カトー』を演じ、「なんという男の子でしょう!本当にイングランド生まれ、イングランド育ちな男の子だ」(What, tho' a boy! It may with truth be said, A boy in England born, in England bred[9])というセリフを言った。歴史家のロムニー・セジウィックはこの台詞がジョージに「関連付けられる唯一のフレーズのソースである」とした[10]。 ジョージの祖父である国王ジョージ2世は息子のフレデリック・ルイスを嫌い、孫であるジョージにも興味を持たなかった。しかし、1751年にフレデリック・ルイスが肺の怪我で急死すると、ジョージが王位の推定相続人になるとともに父の称号の1つであるエディンバラ公位を相続した。ジョージ2世は孫に興味を持ちはじめ、3週間後にはジョージをプリンス・オブ・ウェールズに叙した[11]。  1756年春、ジョージの18歳の誕生日が近づくと、ジョージ2世はセント・ジェームズ宮殿で盛大な式典を行おうとしたが、ジョージは母とその腹心であるビュート伯爵(後に首相に就任)の助言を受けて式典を拒否した[12]。ジョージの母はジョージを家に留めて自らの厳しい道徳観を吹き込もうとした[13][14]。 結婚1759年、ジョージはリッチモンド公爵の妹サラ・レノックスを好きになるも、ビュート伯はジョージとサラの結婚に反対、ジョージもそれに従いサラをあきらめた。ジョージは後に「わたしは偉大な国の喜びや苦しみのために生まれた。従ってわたしはしばしば感情に反して行動しなければならない。」と記述した[15]。ジョージ2世はジョージとゾフィー・カロリーネ・マリー・フォン・ブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテルを結婚させようとしたが、ジョージとその母が反対した[16]。結局ゾフィーはブランデンブルク=バイロイト辺境伯フリードリヒ3世と結婚した[17]。 ジョージ2世は77歳の誕生日の目前である1760年10月25日に崩御、ジョージがジョージ3世として王位を継承した。そのため、彼の妃探しが急がれ、翌1761年9月8日にはセント・ジェームズ宮殿のチャペル・ロイヤルでシャーロット・オブ・メクレンバーグ=ストレリッツと結婚した(2人は結婚式の日にはじめて会った)[注釈 1]。2週間後の9月22日、2人はウェストミンスター寺院で戴冠した。ジョージ3世は祖父と息子たちと違って愛人をかかえず、2人はジョージ3世が精神疾患に悩まされるまで、幸福な結婚生活を送り[1][9]、9男6女、計15人の子供に恵まれた。1762年、ジョージ3世は家族の別邸としてバッキンガム・ハウス(現バッキンガム宮殿)を購入した[19]。彼はほかにもキュー宮殿とウィンザー城を所有した(セント・ジェームズ宮殿は家族用ではなく公的な仕事に使われた)。ジョージ3世は生涯を通してあまり旅行せず、一生を南イングランドで過ごした。1790年代、ジョージ3世一家はウェイマスで休暇し[20]、これによりウェイマスは海辺のリゾートとして有名になった[21]。 治世初期→詳細は「七年戦争におけるイギリス」を参照

ジョージ3世は即位演説で議会に「この国で生まれ、教育を受けたわたしは、イギリスの名を誇りとする」と宣言した[22]。イギリスよりハノーファーを優先した先代・先々代から距離を置く決心を示すべく、この宣言をハードウィック伯爵が書いた演説に付け加えた[23]。 ジョージ3世の即位はすべての政党に歓迎されたが[注釈 2]、その治世の初期は七年戦争に関する対立により政治不安に見舞われた[25]。また、トーリー党をひいきにしたとみられたため、ホイッグ党からは独裁君主であると批判された[1]。ジョージ3世が即位した時点では王室御料地からの収入が少なく、歳入の大半は税金や物品税で占められた。そのため、ジョージ3世はクラウン・エステートを議会に譲って、その代わりに王室家政と文民政府の支出のための王室費(年金)支払いを同意させた[26]。王室費を支持者への賄賂や贈与に使ったとの指摘[27]は歴史家からは「不満げな人々からの反対によるいつわり」として疑いをさしはさまれた[28]。ジョージ3世の治世を通して、王室の負債3百万ポンドは議会によって支払われ、王室費の年金はたびたび増額された[29]。彼は私財を投じて王立芸術院に多額の助成金を与え[30]、収入の半分以上を寄付した可能性もあった[31]。彼の美術品コレクションのうち、最も特筆に値するものはヨハネス・フェルメールの音楽の稽古とカナレットの作品集だったが、彼は書物の収集家として最も記憶された[32]。キングス・ライブラリは当時の学者に公開され、新しい国立図書館の礎となった[33]。  1762年5月、第2次ニューカッスル公爵内閣が倒れ、トーリー党でスコットランド出身のビュート伯爵が組閣した。ビュート伯と敵対した政治家たちはビュート伯とジョージ3世の母が不倫をしていたと中傷し、当時のイングランド人の間の反スコットランド風潮も利用した[34]。庶民院議員ジョン・ウィルクスはザ・ノース・ブリトンという煽動的な新聞を出版してビュート伯とその政府への中傷を盛んに行った。ウィルクスは後に煽動誹謗罪で起訴されたが、彼はフランスへ逃亡して懲罰を逃れた。彼は庶民院から追放され、不在のまま不敬と誹謗で有罪とされた[35]。1763年、戦争を終結させたパリ条約を締結した後、ビュート伯は辞任、ホイッグ党が与党に返り咲きジョージ・グレンヴィルが首相に就任した。 同年、ジョージ3世の1763年宣言によりアメリカ植民地のアパラチア山脈西側への拡張が制限された。宣言の目的は植民地拡張を南北(フロリダとノバスコシア)に振り向けることにあった。宣言で定められた境界は入植した農民の大半に影響を及ぼさなかったが、一部の声の大きい者の間では不人気であり、植民地人とイギリス政府の間の紛争に発展した[36]。当時、アメリカの植民地人のほとんどがイギリスの税金を支払わなくてもよかったため、イギリス政府は原住民の反乱とフランスによる遠征の可能性を考慮して、植民地の防衛のための支出を支払わせることが適当であると考えた[注釈 3]。植民地人にとって、主な問題は税金の金額ではなく、議会がアメリカの同意なしに税金を徴収できるかの問題である(当時、アメリカ人は議会に代表を出せなかった)[39]。アメリカ人はイギリス人のように「代表なくして課税なし」の権利があると抗議した。1765年、グレンヴィルは印紙法を導入、北米におけるイギリス植民地の全ての文書に印紙税を課した。新聞は印紙された紙に印刷されたため、印紙税の導入の煽りを最も強く受けているものは同時に税金反対のプロパガンダを得意とした[40]。一方、ジョージ3世はグレンヴィルが国王大権を減らそうとしたことに憤激しており、彼は大ピットに首相就任を打診した[41]。短期間の病気の後、ジョージ3世はグレンヴィルを罷免、ロッキンガム侯爵に組閣の大命を降下した[42]。 ロッキンガム侯爵は大ピットとジョージ3世の支持を得て、グレンヴィルの不人気な印紙法を廃止したが、彼の内閣は弱く、1766年には大ピットに更迭された(同年、大ピットはチャタム伯爵に叙される)。大ピットとジョージ3世が印紙法を廃止したことで2人はアメリカで大人気になり、ニューヨーク市に2人の像が立てられたほどであった[43]。チャタム伯は1767年に病気になり、代わりにグラフトン公爵が政府を率いたが、彼が正式に首相になったのは1768年のことだった。同年、ジョン・ウィルクスは帰国し、1768年イギリス総選挙で立候補、ミドルセックス選挙区で得票数1位になって当選したが、再び議会を追放された。ウィルクスはその後、再選と追放をさらに2回繰り返したが、庶民院はウィルクスの被選挙権を無効とし、2位のヘンリー・ラットレルが繰り上げ当選を果たした[44]。グラフトン公の内閣が1770年に解体したことにより、ノース卿率いるトーリー党が与党に返り咲いた[45]。  ジョージ3世は敬虔で、毎日数時間を祈りに使うほどであったが[46]、この敬虔さは彼の弟たちには全く見られなかった。ジョージ3世は弟たちのルーズさにぞっとした。1770年、ジョージ3世の弟カンバーランド=ストラサーン公ヘンリー・フレデリックの姦夫スキャンダルが暴露され、彼は翌年に若い未亡人のアン・ホートンと結婚したが、彼女は低い身分の出身であり、ドイツの法では2人の子供によるハノーファーの継承を禁止していた。そのため、ジョージ3世はアンを王室の花嫁としては不適切であると考えた。彼は国王の許可なしに王族が結婚することを禁止する法を制定するよう強く要求した。この法案は議会で不人気であり、閣僚の一部すら反対したが、それでも1772年王室婚姻法として成立した。直後、ジョージ3世のもう1人の弟であるグロスター=エディンバラ公ウィリアム・ヘンリーはエドワード・ウォルポールの庶子マリア(当時ウォルデグレイヴ伯爵未亡人)と秘密結婚していたことを明かした。マリアがジョージ3世の政敵とつながっていたこともあり、このニュースはジョージ3世の意見の正しさを証明した。アンもマリアも、宮廷に受け入れられたことはなかった[47]。 ノース卿の内閣は主にアメリカにおける不満に関心を寄せた。アメリカ人をなだめるために、ジョージ3世が「[徴税の]権利を保持するための、ただ1つの税」と称した茶税を除くほとんどの関税が撤廃された[48]。1773年、後にボストン茶会事件として知られるようになった事件において、植民地人はボストン港湾に停泊中の紅茶輸送船に乗船して、紅茶を海に捨てた。イギリスでは植民地人に対する意見が硬化、チャタム伯も紅茶の破壊が「確実に犯罪である」とした[49]。議会の明らかな支持を得て、ノース卿は耐え難き諸法と植民地人に呼ばれた一連の法律を導入した。ボストン港は閉鎖され、マサチューセッツ湾直轄植民地の解説勅許はマサチューセッツ統治法で改正され、マサチューセッツ上院議員の選出が下院議員による選挙からイギリス国王による任命に変更された[50]。ピーター・トマス教授によると、ジョージ3世は「政治的な解決策を望み、閣僚の意見にはその成功の可能性を疑っていたとしてもそれに従った。1763年から1775年までの詳しい証拠はジョージ3世をアメリカ独立革命への実質的な責任を免れさせる傾向にある」[51]。アメリカ人はジョージ3世を暴君として仕立て上げたが、彼はこの時期には閣僚の取り組みを支持する立憲君主として振舞った[52]。 アメリカ独立戦争アメリカ独立戦争は、アメリカ啓蒙時代によるアメリカ独立革命の頂点だった。植民地人は議会におけるアメリカ代表の欠如をイングランド人としての権利の否定とみなし、この問題の焦点はたびたび議会が植民地人の同意なく直接税を課したことに置かれた。ボストン茶会事件の後、植民地人は直接統治の押しつけに反発し、1774年までに自治区を成立させて、全植民地でイギリスの統治機構を出し抜いた。イギリス正規軍と植民地の民兵の間の武装紛争は1775年4月のレキシントン・コンコードの戦いで勃発した。国王に議会への介入を要請したオリーブの枝請願が無視された後、国王は反乱と扇動の鎮圧の宣言で反乱軍の首長たちを反逆者と宣告、以降1年間の戦闘が続いた。植民地は1776年7月にアメリカ独立宣言を発表、イギリス国王への不満を訴えるとともに民衆の支持を求めた。宣言によると、ジョージ3世は「ここの政府を退位させ、我が海を略奪、海岸を破壊、町を燃やし、人民の命を奪った」。ニューヨークにあった金メッキのジョージ3世乗馬像は撤去された[53]。イギリス軍は1776年にニューヨークを占領したが、ボストンを失い、カナダからアメリカへ侵攻し、ニューイングランドを切り離す大規模な作戦計画はイギリスのジョン・バーゴイン少将がサラトガの戦いで降伏したことで失敗に終わった。 ジョージ3世が閣僚の意見を顧みず頑としてイギリスとアメリカの革命軍との戦闘を継続しようとした、という疑いがたびたびなされた[54]。ヴィクトリア朝の作家ジョージ・トレヴェリアンによると、ジョージ3世は「アメリカ人の独立を永遠に認めず、その不服従を延々と続く戦争で懲罰した」[55]。それで「反乱軍を疲労、緊張、貧窮した状態に陥らせることで、彼らの不満と失望は自然と後悔と自責の念に変わる」という[56]。しかし、後に他の歴史家たちはジョージ3世の時代の国王にアメリカのような大領を喜んで放棄する者はいないと主張してジョージ3世を擁護[9][57]、ジョージ3世の行動が同時代の君主のそれよりずっと無謀でなかったとした[58]。サラトガの戦いの後、議会もイギリス大衆も戦争を支持し、兵隊に志願した者の数も高止まりとなった。戦争に反対した声もよく聞かれたが少数にとどまった[9][59]。アメリカでの敗北により、ノース卿は首相の座をより有能なチャタム伯に譲ることを提案したが、ジョージ3世は断った。ジョージ3世は代わりにチャタム伯がノース卿内閣に入閣することを提案したが、これはチャタム伯に断られた。チャタム伯は同年に死去した[60]。1778年初、イギリスの主な敵国であったフランス王国はアメリカと仏米同盟条約を締結、紛争が拡大した。直後にスペインとネーデルラント連邦共和国が同盟に加入、イギリスは主要な同盟国が全くない状況となった。閣僚だったゴア伯爵とウェイマス子爵が辞任すると、ノース卿は再び辞任を要求したが、ジョージ3世に再び拒否された[61]。金のかかる戦争への反対が増え、1780年6月にはロンドンでゴードン暴動と呼ばれる騒乱事件がおこった[62]。 イギリス軍はキャムデンの戦いやギルフォード郡庁舎の戦いで大陸軍に大勝したため、王党派は1780年のチャールストン包囲戦の時点でも最終的な勝利を信じることができた[63]。1781年末、コーンウォリス伯爵がヨークタウンの戦いで降伏したという報せがロンドンに届くと、ノース卿は議会の支持を失って翌年に辞任した。ジョージ3世は退位文書を準備したが、それが発表されることはなかった[57][64]。ここにきて、ジョージ3世はようやく北米での敗北を認めて平和交渉を命じた。1782年と1783年に締結されたパリ条約において、イギリスはアメリカの独立を認め、フロリダをスペインに返還した[65]。1785年にジョン・アダムズがアメリカ駐ロンドン大使に任命される頃には、ジョージ3世は観念して元植民地との新しい関係を受け入れた。彼はアダムズに「わたしは最後に分離に同意した人だった。しかし、分離がなされ、不可避になっていくと、わたしは常に、独立国としてのアメリカ合衆国と最初に友好的に付き合う人になる、と言った。それは今も同じである」と述べた[66]。 国制の危機  1782年にノース卿内閣が倒れたことで、ホイッグ党のロッキンガム侯爵が再度首相に就任したが、彼は数か月後に死亡した。ジョージ3世は後任にシェルバーン伯爵を任命した。しかし、チャールズ・ジェームズ・フォックスは入閣を拒否、ポートランド公爵の首相任命を要求した。1783年、庶民院はシェルバーン内閣の総辞職を迫ることに成功、フォックス=ノース連合内閣が後を継いだ。この内閣において、ポートランド公は首相に就任、フォックスとノース卿はそれぞれ外務大臣と内務大臣として入閣した[9]。 ジョージ3世は政治的でも人格的でもフォックスを激しく嫌悪した。彼はフォックスを無節操な人で王太子に悪影響を与えていると考えた[67]。ジョージ3世は嫌悪している閣僚を任命しなければならないことを苦痛に感じたが、ポートランド公爵内閣は庶民院で多数派をなし、容易く罷免することはできなかった。政府がインド政府の改革案として政治権力をイギリス東インド会社から議会が任命する代表に転移させるインド法案を提出したことはジョージ3世の不興をさらに買った[68]。ジョージ3世も東インド会社への支配を強めたかったが、議会が提案した代表は全てフォックスの政治盟友であった[69]。法案が庶民院を通過した直後、ジョージ3世はテンプル伯爵に自分はインド法案に賛成票を投じた全ての貴族を敵とみなすことを貴族院に通知させた。インド法案は貴族院に否決され、3日後にはポートランド公爵内閣が罷免され、小ピットが首相に就任、テンプル伯爵も国務大臣として入閣した。1783年12月17日、議会は国王による議会の投票への介入を「重罪」として糾弾することを議決、テンプル伯爵は辞任を余儀なくされた。テンプル伯の辞任は政府を不安定にさせ、3か月後には政府が議会での多数派の座を失い、議会は解散された。直後の1784年イギリス総選挙により、小ピットは強い信任を受けた[9]。 ウィリアム・ピット  ジョージ3世にとって、ピットの首相就任は大きな勝利であった。なぜなら、それは庶民院の多数派の選択に従わなくとも、大衆の雰囲気に対する彼自身の判断で首相を任命することができることを示したからだった。ピットが首相を務めた期間を通して、ジョージ3世はピットの政策の多くを支持、それまでに見られない速さで貴族を創家して貴族院におけるピットの支持者の人数を増やした[70]。ジョージ3世はピットが首相を務めていたときもその後も絶大な人気を誇った[71]。イギリス人はジョージ3世の敬虔さ、そして妻に誠実にあり続けたことを称賛した[72]。彼は子供達を好み、息子のうち2人が1782年と1783年にそれぞれ夭折したことに深く悲しんだ[73]。彼は子供たちの行動を強く規制し、毎日朝7時から授業を受けさせたほか、宗教行事や美徳に満ちた生活をさせたという[74]。子供たちが青年期以降にその信念から外れ始めると、ジョージ3世は深く失望した[75]。 この時期にはジョージ3世の健康が悪化し始めた。彼はおそらく遺伝病のポルフィリン症により、急性な躁病に悩まされた[76]。しかし、ポルフィリン症とする説には異論もある[77][78]。2005年に発表された、ジョージ3世の毛髪に対する調査で、多量のヒ素が発見された。ヒ素のもとは明らかではなかったが、薬か化粧品に含まれていた可能性がある[79]。1765年に短期間発症した可能性もあるが、より長い発症は1788年夏に起こった。議会の会期が終わると、ジョージ3世は保養地のチェルトナムに向かって休養したが、これは彼がその一生でロンドンから一番離れた瞬間(100マイル/150キロメートルよりやや少ない距離)だった。しかし、彼の病状は悪化し、11月には錯乱してときどき何時間も続けて喋った。身体的には喉が枯れて、口から泡を吹く結果となった。主治医たちも病因がわからず、その病状に関するデマが出回った。例えば、ジョージ3世が木をプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム2世と勘違いして握手した、とするものがある[80]。当時、精神疾患に対する治療は極めて原始的であり、主治医のフランシス・ウィリスなどは苛性な湿布で「邪悪な体液」を出そうとしたり、ジョージ3世を落ち着くまで縛ったりした[81]。 再開した議会では国王が統治不能になっている場合の摂政について、フォックスと小ピットが論争していた。2人ともジョージ3世の長男で推定相続人であったプリンス・オブ・ウェールズのジョージが摂政に就任することが一番合理的であるとしたが、フォックスがプリンス・オブ・ウェールズの摂政権は絶対的な権利であると主張したことは小ピットを仰天させた。小ピットはプリンス・オブ・ウェールズが摂政に就任すると自身が罷免されることを恐れて、議会が摂政を指名しなければならないと主張した。また摂政の権力を制限しようとした[82]。そして、1789年2月にはプリンス・オブ・ウェールズを摂政に任命する摂政法案が提出され、庶民院を通過したが、貴族院が法案を議決にかける前にジョージ3世が回復した[83]。 フランス革命戦争とナポレオン戦争  ジョージ3世が回復した後、小ピットと彼の人気は上昇し、一方王太子とフォックスの人気は下がった[84]。狂気に陥っていた2人の暗殺者、すなわち1786年のマーガレット・ニコルソンと1790年のジョン・フリスに対する理解を示した人道的な対処はジョージ3世の人気を高めた[85]。1800年5月15日にもジェームズ・ハットフィールドという人がドルリー・レーン劇場でジョージ3世を射殺しようとしたが、動機は政治的なものではなく、ハットフィールドとバニスター・トゥルーロックの終末的な妄想によるものだった。ジョージ3世は暗殺未遂事件に全く動じず、幕間に眠ってしまったほどであった[86]。 1789年のフランス革命により、フランス王ルイ16世が廃位されたが、これはイギリスの地主の憂慮を引き起こした。フランスは1793年にイギリスに宣戦布告、ジョージ3世は小ピットに増税と徴兵を許可、またヘイビアス・コーパスの権利を一時停止した。しかし、オーストリア、プロイセン、スペインとともに結成した第一次対仏大同盟は1795年にプロイセンとスペインがフランスと単独講和したことで崩壊した[87]。オーストリア、ロシア、オスマン帝国とともに結成した第二次対仏大同盟も1800年に敗北した。イギリスだけがフランス統領政府の第一統領であったナポレオン・ボナパルトとの戦争を継続した。 戦況が短期間和らいだことで小ピットはアイルランド問題に集中できた。アイルランドでは1798年に反乱とフランスによる上陸の試みがあった[88]。1800年、グレートブリテンとアイルランド議会はそれぞれ合同法を通過させた。合同法が1801年1月1日に施行されると、グレートブリテン王国とアイルランド王国は合体してグレートブリテン及びアイルランド連合王国になった。ジョージ3世はこれを機にエドワード3世時代から保持していた「フランス王」の称号を取り払った[89]。「ブリテン諸島の皇帝」の称号も提案された、これはジョージ3世に拒否された[9]。小ピットはアイルランド政策の一環としてイギリスのカトリックへの差別政策を取り除くことを計画した。ジョージ3世はカトリック解放を容認することがプロテスタントを維持するという戴冠式の誓言を破ることになると主張した[90]。国王とイギリス大衆に宗教改革の政策を反対されたことで、小ピットは辞任すると脅した[91]。ほぼ同時期にはジョージ3世の病気が再発したが、彼はカトリック問題に対する憂慮が病気の再発を引き起こしたと主張した[92]。1801年3月14日、小ピットは正式に庶民院議長のヘンリー・アディントンに更迭された。アディントンはカトリック解放に反対、所得税を廃止、軍縮政策を推進、年次財務諸表の制度を設立した。1801年10月にはフランスと和平、1802年にアミアンの和約を締結した[93]。 ジョージ3世はフランスとの和平を本当のものとは見ず、ただの「実験」として扱った[94]。1803年、戦争が再開したが、世論はアディントンが戦争中のイギリスを率いることを信用せず、小ピットの再任を希望した。ナポレオンによるイングランド侵攻はすぐにでも現実になりそうで、イングランドをフランスから守る動きが大勢の志願兵を生み出した。ジョージ3世が1803年10月26日と28日にハイド・パークで行った閲兵は侵攻の脅威が最高潮だった頃に行われたこともあり、約50万人の見物人が集まる結果となった[95]。タイムズ紙によると、「群衆の熱意はどんな形容も超えるものだった」[96]。とある廷臣は11月13日に「国王は攻撃があった場合に戦場に立つ用意ができている。砲床が準備されていたので、警告があれば半時間で動ける」と書いた[97]。ジョージ3世は友人のリチャード・ハード主教に手紙を書き、「私たちは毎日、ボナパルトがあらかじめ脅していた侵攻を行うことを予想した[...]彼の部隊が上陸してきた場合、私は必ずわが部下、わが軍の先頭に立って、彼らを撃退する」と述べた[98]。ネルソン子爵が有名なトラファルガーの海戦で勝利を収めた後、侵攻の可能性は消えた[99]。  1804年、ジョージ3世の病気が再発した。彼が回復した後、アディントンは辞任し、小ピットが首相に復帰した。小ピットはフォックスを閣僚に任命しようとしたがジョージ3世に断られ、グレンヴィル男爵はフォックスへの不公平を感じ取って入閣を拒否した[9]。小ピットはオーストリア、ロシア、スウェーデンとの大同盟の締結に集中し、第三次対仏大同盟の結成に成功したが、1805年には第一次と第二次同盟の末路と同じく、解体した。ヨーロッパでの挫折は小ピットの健康に悪影響を及ぼし、彼は1806年に死去した。その結果、だれが入閣すべきかという問題が再び浮上した。グレンヴィル男爵は首相になり、彼の全人材内閣にはフォックスも入閣した。ジョージ3世はフォックスの入閣に同意せざるを得ず、その後はフォックスとの和解の動きもあったがフォックスが同年9月に死去した後はジョージ3世と内閣が対立した。1807年2月、内閣は募兵数を増やすためにカトリックが軍の全ての階級につくことができる施策を提案した。ジョージ3世はこの施策を取り下げるよう要求するとともに、二度とそのような施策を提案しないことを約束させようとした。内閣は取り下げには同意したが、二度と提案しない約束には拒否した[100]。結局、ジョージ3世は内閣を罷免、代わりにポートランド公爵が名目的な首相に就任したが、実権は財務大臣のスペンサー・パーシヴァルに握られた。議会は解散され、直後に行われた1807年イギリス総選挙において内閣は庶民院で大多数を確保した。ジョージ3世はその後、重大な政治決定を行うことはなかった。1809年に首相がポートランド公からパーシヴァルに変わっても実態はさほど変わることはなかった[101]。 晩年 1810年末、ジョージ3世はその人気が最高潮になったところ[102]、(すでに白内障とリウマチを患っていたが)さらに重病になった。彼は最愛の末娘アミーリアが死去したことがこの不幸をもたらしたと考えた[103]。アミーリア王女の看護師によると、「苦痛と泣きの毎日は[...]形容できないほどの狂気である」[104]。ジョージ3世は1811年摂政法の必要性を認め[105]、王太子ジョージがジョージ3世の治世の残りにおいて摂政を務めた。1811年5月にいったん回復の兆しがあったが、年末には完全な狂気に陥り、死ぬまでウィンザー城に幽閉された[106]。 首相スペンサー・パーシヴァルは1812年に暗殺され、後をリヴァプール伯爵が継いだ。リヴァプール伯はナポレオン戦争におけるイギリスの勝利を見届け、その後のウィーン会議によりハノーファーが選帝侯領から王国に昇格するとともに、領土を大幅に拡大した。 一方、ジョージ3世の健康は悪化した。彼は認知症を患い、全盲になり耳がだんだんと遠くなっていった。彼は1814年にハノーファー王に即位したことと1818年に王妃が崩御したことを知ることも理解することもできなかった[107]。1819年のクリスマスには58時間もの間無意味な言葉をしゃべり続け、崩御の直前の数週間には歩けなくなった[108]。彼は四男のケント公が薨去した6日後の1820年1月29日、20時38分に崩御した。崩御の直前には最愛の息子ヨーク・オールバニ公フレデリックが側にいた[109]。ジョージ3世は2月16日にウィンザー城のセント・ジョージ礼拝堂で埋葬された[110][111]。 ジョージ3世の後を息子のジョージ4世とウィリアム4世が相次いで即位したが、いずれも存命の嫡子がないまま崩御、ケント公の唯一の嫡出子ヴィクトリアがハノーファー家最後の君主として即位した。 遺産ジョージ3世は81年239日間生き、59年96日間統治した。その寿命も治世もそれまでのイギリス王よりも長かった。それ以降もヴィクトリア女王とエリザベス2世のみがジョージ3世よりも長い寿命と治世を生きた。  ジョージ3世は「農夫ジョージ」(英: Farmer George)と風刺家に呼ばれた。はじめはジョージ3世が政治より平凡なものに趣味を持ったことを風刺した呼び名だったが、後に息子たちと対比して性格が家庭的であると人民に近しい王であるという賞賛となった[112]。ジョージ3世の時代、イギリス農業革命はその頂点に達し、科学や工業といった分野が大きな進歩を遂げた。農村部の人口が先例のない増加を示し、同時進行していた産業革命が必要とした労働者を提供した[113]。ジョージの数学と科学の器具のコレクションはロンドンのサイエンス・ミュージアムに展示されている。彼は1769年の金星の太陽面通過を観察するためにリッチモンド・アポン・テムズでの王の天文台建設を命じた。1781年にウィリアム・ハーシェルが天王星を発見すると、彼ははじめそれを「ジョージの星」(ラテン語: Georgium Sidus)と命名した。ジョージ3世は1785年に当時最大型であったハーシェルの40フィート望遠鏡の建造とメンテナンス資金を提供した。 高精度なクロノメーターを開発した時計職人ジョン・ハリソンへの賞金が身分を理由に滞った際にも公正な評価を下している。 ジョージ3世は「悪意の舌が私の意図を奴らの好む色に染まることなく、諂う人々が私の身に余る称賛をすることなく」評価されることを望んだが[114]、大衆の間では敵として見られたか、賞賛された。治世の初期には人気が高かったが、1770年代中期にはアメリカの植民地人で革命を支持した者の忠誠を失った[115]。しかし、約半分の植民地人が忠誠のままと概算された[116]。アメリカ独立宣言において、ジョージ3世に対する不満は彼が植民地に対する「絶対的な暴政」を敷くために「度重なる傷害と権利の侵害」を行った、と主張された。独立宣言の文言により、アメリカ大衆はジョージ3世に対し暴君という印象を持つこととなった。ジョージ3世に関する同時代の文献は2種類に分けられた。すなわち、「治世の後期で主流だった態度で、国王がフランスの思想と権力に対する国を挙げての抵抗のシンボルとなっている」ことを示すものか、「治世のはじめから20年間にわたって続いた党争から得られた国王に対する印象で、反対派の意見が反映された」ものである[117]。 両者のうち、後者の文献を採用した19世紀と20世紀初期のイギリスの歴史家たち(例えば、ジョージ・トレヴェリアンとアースキン・メイなど)はジョージ3世を敵対的に理解した。しかし、20世紀中期のルイス・バーンスタイン・ネイミアは「悪し様に言われた」と考え、ジョージ3世とその治世の再評価を始めた[118]。20世紀後期の学者(例えばハーバート・バターフィールド、ペアース(Pares)、アイダ・マカルパイン(Ida Macalpine)、リチャード・ハンター(Richard Hunter)[119]などはジョージ3世を同情的に捉え、時局と病気の被害者としてみた。バターフィールドはヴィクトリア時代の歴史家たちの考えを「エルスキン・メイは歴史家が才能を有しすぎるがゆえに間違いを起こす好例である。彼の整合の才能、そして証拠の様々な部分を繋げあう能力[...]により、彼は平凡な先賢たちよりも重大で複雑な間違いを起こした[...]彼が最初に間違い始めたことと、紡いだ歴史に学理的な側面を加えたことで、その結果は正道から逸れた間違った道がそのまま延長されることになる。」とこき下ろした[120]。ジョージ3世はアメリカの植民地人と戦争することについて、彼の権力または特権を拡張するためではなく、選挙で選出される議会の徴税権を守るためであると信じた[121]。現代の学者は、ジョージ3世の長い治世において、国王は政治的な権力を失い続けたが、代わりに国家的な道徳の化身となった[9]。 称号と紋章称号

イギリスにおいて、ジョージ3世は「ジョージ3世、神の恩寵により、グレートブリテン、フランス、アイルランドの王、信仰の擁護者、など」の称号を使用したが、1801年にグレートブリテン王国とアイルランド王国が合同すると、エドワード3世時代から使用されたフランス王の称号を取り払い[89]、「ジョージ3世、神の恩寵により、グレートブリテン及びアイルランド連合王国の王、信仰の擁護者」を使用するようになった[123]。 ドイツにおいて、ジョージ3世は1806年に神聖ローマ帝国が消滅するまで、「ブラウンシュヴァイク=リューネブルクの公、神聖ローマ帝国の大出納官および選帝侯」の称号を使用し、その後も1814年のウィーン会議で「ハノーファー王」として承認されるまで公爵を称した[123]。 紋章ジョージ3世は即位以前には1749年7月27日から王家の紋章を使用したが、5つの垂れがあるアジュールのレイブルが追加された。父が死去するとジョージ3世はエディンバラ公爵と推定相続人の座を継承したが、彼は3つの垂れがあるアージェントのレイブルの使用も継承した。また、シャルルマーニュの王冠は一般的には国王の紋章にしか使われないため、ジョージ3世も慣例に従ってそれを使わなかった[124]。 即位から1800年まで、ジョージ3世は国王の紋章を使用した。すなわち、クォーターIにはイングランドとスコットランドの紋章がペイルに使用され、クォーターIIはフランスを象徴するフルール・ド・リスが使用され、クォーターIIIはアイルランドの紋章、クォーターIVはペイルとシェブロンの形で3分割され、それぞれブラウンシュヴァイク、リューネブルク、ザクセンの紋章が使用された(3者合わせてハノーファーを表す)。また真ん中には神聖ローマ帝国の大出納官を表すシャルルマーニュの王冠のエスカッシャンが使われた[125][126]。 1800年合同法により、国王の紋章は変更され、フランスのクォーターが取り払われた。新しい紋章ではクォーターIとIVがイングランドを、クォーターIIがスコットランドを、クォーターIIIがアイルランドを表すほか、上に選帝侯のボンネットがついているハノーファーのエスカッシャンが真ん中に置かれている[127]。1816年にハノーファー選帝侯領が王国に昇格すると、選帝侯のボンネットがクラウンになった[128]。

子女1761年9月8日にジョージ3世は、メクレンブルク=シュトレーリッツ公子カール・ルートヴィヒの娘シャーロットと結婚した。2人は、9男6女の子供に恵まれた。

系譜

[1]の甥クリスティアン・アウグストの娘(=母オーガスタの又いとこ)が、ロシアの女帝エカチェリーナ2世。 注釈

出典

参考文献

関連項目

外部リンク

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||