|

德国巡洋舰

德意志帝國海軍19世纪80年代开始建造巡洋舰,首批巡洋巡防舰和巡洋护卫舰用于取代老化且缺乏作战价值的风帆和蒸汽动力巡防艦与护卫舰。此后几十年两类舰艇数次迭代,分别发展成大巡洋舰和小巡洋舰。各类舰艇负责不同任务,如为主要作战舰队侦察,用于德意志殖民帝国的殖民地巡洋舰。大部分大巡洋舰和小巡洋舰都曾参与第一次世界大战,各主战场都有她们的身影,既有公海的破交战巡逻,也有日德兰海战等北海舰队交战。大部分舰艇在战争期间葬身大海,残留舰艇大多被胜利的协约国当战利品扣押,或在1919年斯卡帕湾被官兵凿沉,或当废料拆解。《凡尔赛条约》强迫德国交出绝大多数剩余舰艇,现役只能保留老旧的前無畏艦和小巡洋舰各六艘,沿用20年才能更换而且排水量不能超过六千吨。[1] 20世纪20年代,德国开始适度重建“国家海军”舰队,首先是1921年的埃姆登号轻巡洋舰,另外五艘轻巡洋舰和三艘新型德国级重巡洋舰紧随其后。20世纪30年代中期,德国订造五艘希佩尔海军上将级重巡洋舰,但只造出三艘。海军更名“战争海军”后,政府于1939年初批准要求建造12艘P級重巡洋舰的“Z计划”,但同年就因第二次世界大战爆发取消。建成的重巡洋舰和轻巡洋舰各六艘,一共只有两艘坚持到战争结束。其一是欧根亲王号重巡洋舰,在1946年“十字路口行动”的核试验时沉没,另一艘紐倫堡號輕巡洋艦在蘇聯海軍服役直到1960年拆解。[注 1]

历史初期发展1871年,德意志帝国建立,以普鲁士海军为基础的德意志帝国海军开始起步,法国成为其假想敌。两年后,帝国海军部的首任部长、步兵上将阿尔布雷希特·冯·施托施力主德国制定创建大规模舰队计划,并得到帝国议会批准。根据此计划,海军的重点在于沿海防备、通商破坏和海外警备,计划到1881年以前建造20艘巡洋舰和8艘通报舰。至此,“巡洋舰”这一术语才在德国出现,但尚未列入正式的舰种类别。在1870年代初期,相关中型军舰只是根据原风帆时代划分为盖甲板护卫舰[3]和平甲板护卫舰(又称无盖甲板护卫舰)[4],其任务和用途与以往并无太大变化。[5] 尽管建造进度未能按计划具体落实,但到1881年时,德国已开工建造了共计12艘盖甲板和平甲板护卫舰。其中,1877年建造了两艘莱比锡级,1878-1880年建造了六艘俾斯麦级,1881-1882年建造了四艘卡罗拉级。莱比锡级同时还能够担负破坏通商的作战任务,当时外国的无防护巡洋舰和大西洋航路蒸汽船的航速已有所提高,为了应对这种情况,军舰必须达到15節(28公里每小時)以上的航速,于是该级舰采用了能够搭载较重的大功率发动机的铁质舰体,舰型也更大化。原阿里阿德涅级的四号舰在开工后被改为莱比锡级的一号舰。俾斯麦级与卡罗拉级的航速稍低,侧重于海外警备用途,前者为铁胁木壳舰体,后者为铁钢混合结构舰体。至此,德国的中型军舰告别了木质舰体,而舰船、机械、武器等领域的制造技术也全部应用自主技术实现了国产化。[6] 1883年,施托施的继任者、海军中将列奥·冯·卡普里维非常重视舰只在通商作战中的作用,并力主推进其建造进程。此外,德国于1884年获得了首个海外殖民地,之后为了继续掠夺和扩大海外领土,海外警备型的重要性进一步加强。在卡普里维就任海军部长前后,德国开工建造了三艘舰,其中包括1886年建成、用于海外警备的水妖号和同样于1886年建成、能够从事通商破坏作战的夏洛特号。在此期间,德意志帝国海军于1884年11月25日重新划分舰型种类:以往的盖甲板护卫舰改称巡洋巡防舰,平甲板护卫舰则改为巡洋护卫舰。[6] 循用途发展之路 根据卡普里维部长的造舰计划,德国海军于1885年至1888年间又开工建造了多艘巡洋舰。其中,面向海外警备、通商破坏作战任务而分别于1887年、1889年建成了最早的两艘伊雷妮级防护巡洋舰(归类为巡洋护卫舰);分别于1888年、1889年建造了用于海外警备的两艘燕子级巡洋舰;1890年建成了鵟级的一号舰。这类军舰当中,伊雷妮级是最早从新建时就装备了鱼雷发射管的,燕子级是被德国海军最早归类为巡洋舰的新造军舰,鵟级则是以后为扩大海外领土并实施警备巡逻而建造的数艘舰中的第一艘。[7] 卡普里维于1888年卸任海军部长后,海军少将腓特烈·冯·霍尔曼(后升为上将)于1890年出任海军大臣。霍尔曼秉持应将强有力的高速巡洋舰作为海军主力的观点,在其任内(截至1897年)德国又建造了大批巡洋舰。但由于海军建设预算有限,无法针对不同任务独立研制舰艇,这些巡洋舰既可用于侦察,又可负责海外巡逻。[8]期间,帝国海军于1893年8月修改了舰型种类,巡洋舰型军舰按照吨位大小分为四个等级。其中一等巡洋舰大致用于排水量在万吨以上的大型装甲巡洋舰,二等巡洋舰特指较新的巡洋护卫舰(1885年之后设计)和防护巡洋舰,三等巡洋舰为老式巡洋护卫舰(1885年之前设计)和排水量最高为4000吨的小型防护巡洋舰,四等巡洋舰则由排水量在3000吨以下的巡洋舰和通报舰组成。[9] 大巡洋舰与小巡洋舰时代1897年,海军少将阿尔弗雷德·冯·提尔皮茨出任海军大臣,他主张建设以铁甲舰为核心的海上决战型舰队,因此巡洋舰的特点发生了巨大变化。英国成为德国海军舰队建设的主要目标,装甲巡洋舰成为德国舰队侦察部队的核心,在舰队战斗中协助铁甲舰(战列舰)发挥与敌方主力交战的作用。对于三等以下的小排量巡洋舰,则赋予类似以往通报舰所担负的任务,在舰队中主责侦察,充当主力舰的前卫,以及担任水雷战部队的向导舰等。以往的海外警备、通商破坏作战等依然是巡洋舰的必要任务。但国力和海军实力均处于劣势的德国无法和英国一样同时分别列装“舰队决战型”和“海外警备型”两种军舰,因此其大型、小型巡洋舰均被设计建造成为“一舰多能”的多用途军舰,同时亦不再新建通报舰。[10] 1899年,德国海军舰种类别又进行了变更,巡洋舰被整理合并成为大巡洋舰和小巡洋舰两个舰种。大巡洋舰包括以往的一、二等巡洋舰,即装甲巡洋舰和伊雷妮级以外的大型防护巡洋舰;小巡洋舰则包括了伊雷妮级防护巡洋舰以及三、四等巡洋舰和通报舰。[11]  在建设德国海军舰队时,提尔皮茨创立了一个系统,以法律来确定其规模,并例年通过长期持续预算对其中的不足、替代部分进行修改和建造。第一部《舰队法》于1897年上呈帝国议会,翌年获得通过。根据该法,巡洋舰部队的列装兵力包括:侦察部队有大巡洋舰6艘、小巡洋舰16艘;海外派遣部队有大巡洋舰3艘、小巡洋舰10艘;预备役部队有大巡洋舰3艘、小巡洋舰4艘;共计大巡洋舰12艘、小巡洋舰30艘,计划从1888年至1903年用16年时间完成。舰队法规定大巡洋舰的有效舰龄为20年、小巡洋舰为15年,超过舰龄的要以代舰进行更新。上述期限内要求建造的大巡洋舰新增量为2艘、代舰量为3艘,共计5艘;小巡洋舰的新增量为7艘。[12]据此,德国陆续建造了海因里希亲王号之后的大巡洋舰和瞪羚级二号舰之后的小巡洋舰。[11] 随后,提尔皮茨于两年后的1900年又提出并通过了将舰队规模扩大一倍的第二部《舰队法》。该法决定按照1901-1917年计划实施要求的造舰计划,目标是在1920年完成。巡洋舰的列装兵力为:侦察部队的两个集群有大巡洋舰8艘、小巡洋舰24艘;海外派遣部队有大巡洋舰3艘、小巡洋舰10艘;预备役部队有大巡洋舰3艘,小巡洋舰4艘;共计大巡洋舰14艘、小巡洋舰38艘。1917年之前,包括退役舰只的代舰预定建造大巡洋舰12艘、小巡洋舰37艘。[13]据此,德国建造了阿达尔贝特亲王级二号舰以后的的大巡洋舰和瞪羚级八号舰以后的小巡洋舰。[11] 1906年,第二部《舰队法》的第一修正案在帝国议会通过,又批准追加了1900年该法成立时削减的海外派遣部队用的6艘大巡洋舰(其中1艘为预备役)。为此,海外派遣部队用大巡洋舰增至8艘、预备役4艘。计划完成时大巡洋舰将达20艘,小巡洋舰未变。[14]海外派遣部队用的8艘当中,已有4艘作为海外警备使用,另有4艘为机动的海外巡洋舰部队使用。在第一修正案之后,德国自1907年开始陆续实施大巡洋舰的建造计划,但其后又于1908年进行了第二部舰队法的第二次修订,提出以战列巡洋舰代替计划或在建中的大巡洋舰。[11] 1912年,德国又进行了旨在缩小与英国海军力量差距的第二部《舰队法》第三次修订。根据此次修订,巡洋舰部队(侦察部队)的规模改为大巡洋舰8艘、小巡洋舰18艘;海外派遣部队为大巡洋舰8艘、小巡洋舰10艘;预备役部队有大巡洋舰4艘、小巡洋舰12艘;合计共有大巡洋舰20艘(舰数未变,包含战列巡洋舰)、小巡洋舰40艘(增加2艘)。建造计划的最终期限和完成期限仍与前相同。[15]为此,德国于1913年开始建造柯尼斯堡级小巡洋舰,但由于第一次世界大战的爆发,从1915年开始不再执行《舰队法》的框架而转移到战时建造计划。[16] 第一次世界大战一战爆发时,德国海军巡洋舰的兵力为大巡洋舰15艘(包括旧防护巡洋舰6艘)、小巡洋舰35艘(包括旧舰葛冯号和赫拉号,另有12艘在建)。大战期间,大巡洋舰有6艘战沉,另外3艘在战争中退役充当训练舰和宿营船,战后被拆解;原防护巡洋舰在战争初期即退役,后成为训练舰或宿营船,战后有5艘拆解、1艘被改造为商船。[17] 根据第二部《舰队法》的第三次修订,德国于1916-1917年建造了四艘第二代柯尼斯堡级,在战争期间依据战时造舰计划建造了七艘科隆级,另有3艘列入计划。后者仅2艘竣工(1918年),其余均未完成。此外,德国还在一战期间没收了正在德国建造的2艘俄国巡洋舰,并在改装成德式武器后编为2艘皮劳级小巡洋舰。[17] 战争期间,小巡洋舰损失19艘(其中7艘为海外派遣作战时战沉),14艘服役,在战争结束时剩余30艘,但其中11艘已老朽不堪,处于系泊状态。最新型的8艘在被扣押至斯卡帕湾期间试图自沉,其中5艘成功,被捞救的3艘分别引渡给英、美、法三国,充当试验标靶后被处理。此外,作为战利品则分别有4艘引渡给法国、3艘引渡给意大利、4艘引渡给英国、1艘引渡给日本。引渡给英国和日本的5艘舰被拆解处理,而引渡给法国和意大利的各舰均继续短期服役。老朽的旧舰中有8艘供战后重建的海军使用,其余则在战后拆解。[17] 此外,小巡洋舰斯图加特号曾在战争期间被改造为可搭载3架水上飞机的水上飞机母舰,[18]大巡洋舰罗恩号原本也计划改造为可搭载6架水上飞机的母舰,但未及实施。[19] 战间期德国在一战之后的巡洋舰拥有量为《凡尔赛条约》规定的现役6艘、预备役2艘,合计8艘。获准拥有的是已经老朽不堪的6艘瞪羚级和2艘不来梅级。[20]这些旧舰的舰龄达到20年后,允许德国建造代舰,条件是标准排水量在6,000吨以下,舰炮口径在152毫米以下。上述各舰经过改造、改装后,主要用作海军见习军官的训练舰,后于1925年至1935年间陆续退役。[17] 以往的大巡洋舰类别因没有了对象舰而被取消,小巡洋舰则于1920年左右变更为“巡洋舰”类别。此后,随着《伦敦海军条约》的签订,1930年代定义产生了重巡洋舰类别,而从前的“巡洋舰”类别则变更为轻巡洋舰类别(此时已无对象舰)。[17] 在战间期,适度重建的魏玛国家海军以法国为假想敌,逐步推进建设能够从事沿海防御、保护海上航运通道、破坏通商作战的海上兵力,并努力新建巡洋舰作为其核心。作为上述旧舰的代舰,德国依据1921年、1924年、1927年和1933年的计划建造了6艘轻巡洋舰。其中于1925年建成第三代埃姆登号;于1929-1930年建成3艘第三代柯尼斯堡级;1931年建成第四代莱比锡号;1935年建成第三代纽伦堡号。第三代柯尼斯堡级以后的5艘舰,是考虑破坏通商作战目的二作为侦察巡洋舰建造的,它们已经是完全能够比肩外国同类舰的现代化轻巡洋舰,惟舰体过于轻量化,致使部分位置强度不足,从服役之初便需要进行弥补加强。[21] 另一方面,德国从1930年代初就对标法国巡洋舰秘密展开大型巡洋舰的设计。德国人计划建造能够对抗重巡洋舰阿尔及利亚号、并具有比战列舰敦刻尔克号更高的航速,而且具备能够在大西洋作战的续航能力,装备射速快、射程远主炮的希佩尔海军上将级重巡洋舰。1935年德国《凡尔赛条约》,随后又签署了《英德海军协定》,承认德国可以拥有的重巡洋舰总吨位为51,380吨,轻巡洋舰总吨位除既有舰外可达到31870吨。此举使德国可以公开建造其希佩尔海军上将级重巡洋舰。在1934年计划建造两艘的基础上,德国决定在1935年、1936年的计划中再建造3艘重巡洋舰。[22] 第二次世界大战1930年代后期,随着国家海军更名“战争海军”后,其目标变为英国。根据德国在第二次世界大战爆发前夕于1939年制定的“Z计划”,寄望在1948年以前建造16艘M级轻巡洋舰和22艘侦察巡洋舰。前者有3艘已铺设龙骨,但二战爆发后便停止了建造。后者则有一艘略微经过小型化改造的巡洋舰SP1号在战争期间动工建造,但不久以后又中止。[22] 二战爆发时,战争海军的巡洋舰实力为1艘重巡洋舰、6艘轻巡洋舰。战争期间新建的包括2艘重巡洋舰,而作战沉没及严重受损后搁浅的则有2艘重巡洋舰、4艘轻巡洋舰。战争结束时,德国残存的巡洋舰仅余重巡洋舰欧根亲王号、轻巡洋舰莱比锡号和纽伦堡号共3艘。[22]其中欧根亲王号在移交美国后,于1946年的“十字路口行动”核试验中沉没。[23][24]莱比锡号在战后充当宿营船,至1946年拆解;苏联则将纽伦堡号扣为战利品并纳入蘇聯海軍服役,后于1960年拆解。[25] 分类小巡洋舰包含在1899年被归类为小巡洋舰的既有通报舰、巡洋护卫舰和三、四等巡洋舰,以及自1899年以后新建的小巡洋舰。 既有通报舰通报舰是在本国舰队中担负侦察和通信联络任务的小型快速军舰,加装鱼雷器具也可作为鱼雷艇部队的向导舰。分别于1883年、1884年建成的两艘闪电级是德国自主设计建造的首批通报舰,它们也是世界上最早的鱼雷炮舰,但又具有浓厚的高速小新巡洋舰的特征,从而被视为此后小巡洋舰的始祖。[6]但直至1887年建造了进一步大型化的狮鹫号之后,通报舰才开始被纳入巡洋舰类别。随后,德国又在1880年代末至1890年代初相继建造了守望级和流星级共4艘通报舰,它们的特点都是设置了防护巡洋舰式的轻型防护甲板和水密隔舱。作为守望级强化版本的赫拉号于1896年建成,这也是德国建造的最后一艘通报舰,其标准排水量达2000吨,与小型防护巡洋舰相当,它也被视为高速小巡洋舰的直接始祖。[9]

既有巡洋护卫舰 根据时任海军部长卡普里维中将的造舰计划,德国海军于1885年至1888年间又开工建造了多艘巡洋舰,其中面向海外警备、通商破坏任务而分别于1887年、1889年建成了两艘伊雷妮级巡洋护卫舰,它们从技术角度上相当于防护巡洋舰,可视为该国的首批防护巡洋舰。[30]此后,该舰级于1893年8月变更为二等巡洋舰,至1899年被归类为小巡洋舰。葛冯号也是作为巡洋护卫舰自1892年开工建造,这是德国第一艘从竣工时便装备了全速射炮的巡洋舰。它于1893年变更为三等巡洋舰,至1899年被归类为小巡洋舰。[9]德国海军尝试用葛冯号融合海外警备和舰队侦察功能于一体,但成效不彰。[31]故此海军设计师投入研制瞪羚级,是后来德国所有新建小巡洋舰的基础。[32][33]

既有四等巡洋舰卡普里维订造巡洋护卫舰的同时还授权分别于1888年、1889年建造了用于海外警备的两艘燕子级巡洋舰;[30]接下来五年建造六艘规模更大、速度更快的鵟級巡洋艦。[37]其中燕子级是被德国海军最早归类为巡洋舰的新造军舰,鵟级则是以后为扩大海外领土并实施警备巡逻而建造的第一批海外巡洋舰。[7]八艘四等巡洋舰都长期在德国殖民地服役,并以亚非为主,多次参与镇压叛乱,如1889至1890年德屬東非的阿布希里起义[38](Abushiri revolt),1900至1901年中国的义和团运动[38],1911年加罗林群岛的索克斯岛叛乱[39](Sokehs rebellion)。20世纪10年代初,大部分无防护巡洋舰返回德国退役,新型轻巡洋舰取而代之。鵟号与隼号1912年拆解,其余七舰留在次要岗位。1914年8月第一次世界大战爆发之际,只有鸬鹚号与秃鹫号留在海外,其中驻扎在青岛的鸬鹚号因发动机磨损严重而凿沉,以免落入敌方之手。[40]秃鹫号短暂参与打击英国船运,后因煤炭不足在夏威夷被美國海軍扣押。1917年4月美国向德国宣战,秃鹫号纳入美国海军并更名“舒尔茨号”(USS Schurz),1918年6月因撞击意外沉没。[41]海雕号战争期间在威廉港充当水雷仓库,1917年毁于意外爆炸。神鹫号、燕子号、雀鹰号至1920年代初拆解。[42]

新建小巡洋舰 早在提尔皮茨就任德国海军大臣之前,德国便已计划于1900年至1904年建造10艘瞪羚级小巡洋舰。这是德国海军最初的多用途小型巡洋舰,它是对比最后的通报舰赫拉号进行扩大加强后设计的,装备有装甲甲板。[46]该级舰是第一批采用水管锅炉的小巡洋舰,舰炮方面更加重视射速,因而采用了射程可比肩英国152毫米炮的105毫米速射炮,同时因为经常实施两舷同时作战而分别在两舷配置了五门舰炮。[47]此后,德国海军小巡洋舰逐步朝大型化、高航速发展,并改善了防护性能,但在一战爆发前建造的各舰仍然沿袭瞪羚号的基本特征。[33] 根据第二部《舰队法》,德国海军相继建造了9级30艘小巡洋舰。其中从瞪羚级到德累斯顿级的主机为往复式蒸汽机,而从不来梅级到德累斯顿级,每级均有一艘舰采用试验性涡轮发动机,据此结果,从科尔贝格级开始全面采用涡轮机。科尔贝格级的主炮采用了新式的105毫米45倍径速射炮,装备数量增至十二门,此后的小巡洋舰也基本沿用此配置。一战初期,德国小巡洋舰与装备了152毫米炮的英国巡洋舰交战时处于明显劣势,因此意识到加强主炮火力的必要性。于是,从威斯巴登级开始采用150毫米口径炮。[48]整体而言,德国小巡洋舰的发动机输出功率相对于设计航速均有富余,实际能够达到远高于设计值的航速,这是其显著特点。[49] 在最初的瞪羚级到18年后的科隆级,在此发展过程中,德国小巡洋舰的标准排水量从2650吨增大至5620吨,航速由20节提高到29节,舰炮从十门105毫米炮发展到八门150毫米炮,各方面都得到了增强和发展。[17]此外,1916年德国设计研究多款舰队巡洋舰,但直到1918年11月一战结束也没落实。[50]

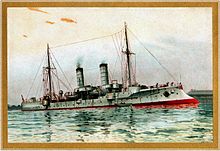

大巡洋舰包含在1899年被归类为大巡洋舰的既有巡洋护卫舰和一、二等巡洋舰,以及自1899年以后新建的大巡洋舰。 既有二等巡洋舰 1887年,德国海军对伊雷妮级进行扩大和加强,于1892年建造了率先采用三轴推进方式的下一代巡洋护卫舰奥古斯塔皇后号,但在1893年的舰型修改中,它因排水量在5000吨以上而被归类为二等巡洋舰,1899年又改为大巡洋舰。之后作为其改进型,在其主锅炉上初次采用了水管锅炉并对各种型式进行了综合使用性能评估比较,于1890年代中期建造了五艘维多利亚·路易丝级。这一时期的六艘二等巡洋舰从技术角度上仍与防护巡洋舰相当,因此也可被视作德国建造的最后一批防护巡洋舰。[78]随着装甲巡洋舰的出现,德国以后便不再建造大型的防护巡洋舰了。[9] 大部分德国二等巡洋舰一直在海外基地服役,其中又以19世纪末20世纪初的东亚分舰队为主。1900年,奥古斯塔皇后号、赫塔号、汉萨号在中国协助镇压义和团运动[79],菲内塔号防护巡洋舰曾在1902至1903年的委内瑞拉危机时炮轰许多委内瑞拉要塞[80]。20世纪10年代初,奥古斯塔皇后号降级负责次要任务;维多利亚·路易丝级20世纪初就用于新兵训练。20世纪20年代初,六艘原二等巡洋舰全部拆解。[81]

既有一等巡洋舰 在1893年的舰型修改中,被归类为一等巡洋舰仅有一艘,即标准排水量达10,690吨的俾斯麦侯爵号。它装备有和同时期战列舰相同口径的主炮,两舷设置的装甲带保护更为全面,被视为德国第一艘装甲巡洋舰。[9]它曾被派往亚洲服役,担任东亚分舰队旗舰。在1914年完成重建后,该舰曾相继充当过训练舰、岸防舰和宿营船,直至1920年拆解。[85]

新建大巡洋舰根据第一部和第二部《舰队法》指定的1898-1905年间的年度建造计划,德国于1902年建成了海因里希亲王号、于1903年、1904年建成了两艘阿达尔贝特亲王级,于1905年、1906年建成了两艘罗恩级大巡洋舰,于1907年、1908年建成了两艘沙恩霍斯特级,于1909年建造了布吕歇尔号,共计8艘大巡洋舰。这些巡洋舰逐级变大,航速亦有所提升。[47][87] 德国海军大巡洋舰的一个显著特点是主炮火力虽然不强,但集中装备在舰体中央装甲炮廓内的副炮却火力较强。然而,由于此类巡洋舰均兼有舰队决战和海外警备两种任务,综合而言在各专项任务中均显力有不逮。但另一方面,随着主炮数量成倍增加,以及舰体逐渐大型化,当发展至沙恩霍斯特级时,其作战能力已经能够匹敌各国列强的同类舰了。此后,由于对英国正在建造的战列巡洋舰无敌级的情报掌握失误,因此德国在建造布吕歇尔号时作了进一步大型化,提高了航速,并配备6座新式的210毫米双联装炮。该舰是优秀的装甲巡洋舰,但与英国海军建造的战列巡洋舰相比作战能力明显较弱,因此作战价值低,德国海军的大巡洋舰发展也就此划上句点。[47][88] 德国大巡洋舰承担的任务多种多样,全部八艘舰都曾投身第一次世界大战。布吕歇尔号1915年随第1偵察集群的大巡洋舰投身多格爾沙洲海戰期间被击沉,[89]1914年11月馬克西米連·馮·斯比海军中将率领分舰队在科罗内尔海战战胜英军,两艘沙恩霍斯特级便是分舰队核心战力,后在福克蘭群島海戰被歼[90]。1914年11月,约克号在威廉港意外撞上德军水雷沉没[91],两艘阿达尔贝特级葬身波罗的海[92]。坚持到一战结束的只有海因里希亲王号和罗恩号,均在20世纪20年代初拆解[93]。

布雷巡洋舰第一次世界大战之前,德国海军对攻势布雷作战并不十分热衷。在巡洋舰型舰体上能够搭载水雷并具有布雷装置的布雷巡洋舰只有按1904-1905年计划而于1907年、1908年建成的两艘鹦鹉螺级。一战的爆发提高了布雷舰的重要性,为此德国海军于1916年建造了两艘丽蝇级布雷巡洋舰。上述两级最初都是作为布雷舰建造的,之后才将类别变更为布雷巡洋舰。[17]

轻巡洋舰德国直到1921前才为首艘新舰埃姆登号铺设龙骨。1926至1935年,德国建造五艘柯尼斯堡级或莱比锡级。[25]六艘新舰后来都投身第二次世界大战,柯尼斯堡号与卡尔斯鲁厄号1940年4月在入侵挪威的战斗期间沉没[102]。埃姆登号与科隆号都是战争接近尾声时毁于盟军轰炸,莱比锡号与欧根亲王号重巡洋舰相撞后因破坏严重弃置。苏联将德军仅存的轻巡洋舰纽伦堡号扣为战利品并纳入蘇聯海軍服役,后在1960年拆解[25]。

重巡洋舰 《凡尔赛条约》不但限制德国轻巡洋舰数量,还规定国家海军的主力艦不得超过六艘老式前無畏艦,同时限制换代舰只排水量,确保德国不能建造实力超越岸防舰的军舰[114]。国家海军于是设计配有280毫米舰炮的德国级装甲舰,火力远超英法此时根据《华盛顿海军条约》限制所建、舰炮口径不得超过203毫米的新型重巡洋舰,希望借此突破《凡尔赛条约》局限。如果英法同意废除条约对威玛国家海军的限制,德国就会放弃这款装甲舰。法国拒绝妥协,德国级共出产三艘。[115]国家海军计划造两艘D級裝甲艦,但后来取消项目,把资源投入规模更大的沙恩霍斯特级高速戰艦。1935年德国签署《英德海军协定》,国家海军获许建造五艘新型希佩尔海军上将级重巡洋舰。政府1939年初批准“Z计划”,打算根据德国级装甲舰建造12艘P級裝甲艦。[116] 第二次世界大战爆发导致希佩尔海军上将级重巡洋舰只建三艘,P级装甲舰项目取消[116]。施佩伯爵将军号在1939年12月拉普拉塔河口海战后凿沉,布吕歇尔号在入侵挪威作战时沉没。舍尔海军上将号与希佩尔海军上将号均在战争结束前毁于盟军轰炸。1942年战争海军决定把希佩尔海军上将级塞德利茨號重巡洋艦改造成航空母舰,但项目始终没完成。[117]德国重巡洋舰只有德国号与欧根亲王号坚持到战争结束,德国号更名“吕措号”,1947年在苏联武器测试时沉没;欧根亲王号在1946年“十字路口行动”核试验中沉没[23][24]。没建成的希佩尔海军上将级塞德利茨号与吕措号都由苏联在20世纪50年代后期拆解,其中塞德利茨号是苏联战利品,吕措号在1941年德军入侵苏联前就卖给苏联[24]。

参见注释脚注

参考书目

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||