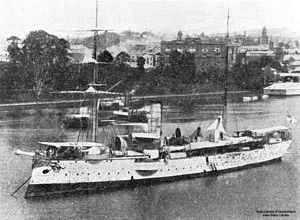

停泊在布里斯班植物园对面的鸬鹚号 德国无防护巡洋舰列表 中包含所有由德意志帝国海军 在1880年代至1890年代期间建造的无防护巡洋舰 。在这段时期,德意志帝国海军共建造三个舰级 共9艘无防护巡洋舰。这些舰只后来被证明只是过渡性的设计,通过设计和建造这批舰只和一系列的通报舰 所积累的经验为德国海军建造第一艘轻巡洋舰 打下基础[ 1] 殖民地 服役而设计,为此她们需要极强的续航能力和相对强大的火力。第一批这种类型的舰只是两艘燕子级 [ a] 巡防舰 的巡洋舰队现代化而购置的[ 3] 蒸汽动力 驱动,但保留辅助的帆索设备。第二批是美洲鹰级 [ b] 速射炮 [ 5] 吉菲昂号 [ c] 瞪羚级 [ d] [ 8]

这9艘无防护巡洋舰在德国的海外殖民地和权益区域,特别是在非洲、亚洲和太平洋地区,都十分活跃。她们参与镇压许多叛乱,包括1889年至1890年间在德属东非 发生的阿布希里起义 [ e] 中国 发生的义和团运动 ,以及1911年在加罗林群岛 发生的苏柯斯叛乱 [ f] 美洲鹰号 [ g] 隼号 [ h] 鸬鹚号 [ i] 兀鹰号 [ j] 第一次世界大战 开始时还留在海外。鸬鹚号当时驻扎在青岛 ,但是她的引擎破损,为了防止被俘获,所以选择自沉 。兀鹰号在自身储煤快用完之前曾在太平洋地区短暂地对抗英国的航运活动。之后她在夏威夷 入港,并在那里被美国海军 拘留。1917年4月美国对德国宣战后,她被扣押,改名为舒尔茨号,并作为美国海军 继续服役,然而在1918年6月的一次碰撞中意外沉没。战争期间,海鹰号 [ k] 威廉港 的水雷 储藏废船,在1917年的一次意外爆炸中摧毁。秃鹫号 [ l] 燕子号 [ m] 食雀鹰号 [ n] 浮动兵营 、训练巡洋舰 和靶舰 。前3艘舰只都在1920年代早期拆解,而吉菲昂号在1923年拆解之前被短暂用作商船。

在威廉皇帝运河 航行的燕子号 德意志帝国海军第一批无防护巡洋舰燕子级是在1886年设计,用以取代当时德国拥有的各种各样的旧式风帆舰只。她们的设计目的是维护德国在当时获取的海外殖民地的利益。当时的德意志帝国海军司令列奥·冯·卡普里维 [ p] [ 12] [ 13]

两舰在整个服役生涯期间,几乎都是在海外执行任务,包括德属非洲殖民地、亚洲及太平洋地区的租借地势力范围。除了正常例行的殖民地治安,她们的服役生涯一般平淡无奇。1889年至1890年间,她们都被派往德属东非,协助镇压阿布希瑞起义。1900年,燕子号加入八国联军 镇压义和团的作战行动[ 14] [ 15] [ 16]

停泊在达累斯萨拉姆 的美洲鹰号 德意志帝国海军在1888年设计的美洲鹰级是作为燕子级的改进版本。与燕子级类似,美洲鹰级用于殖民地防卫任务。她们体积更大,速度更快,巡航半径相当,火炮数量和口径相同。除了首舰 美洲鹰号之外,其余各舰都装备新型速射炮。美洲鹰级也是德国海军最后一种装备帆索设备的巡洋舰设计方案。[ 20] [ 21]

5舰在德属非洲、亚洲和太平洋地区的殖民地广泛服役。海鹰号参与1900年义和团运动的镇压[ 22] 1902年至1903年间的委内瑞拉危机 [ 23] [ 24] 青岛 自沉[ 25] 夏威夷 ,并在那里被美国海军 拘留。1917年,兀鹰号被美国海军正式俘获,并改名为舒尔茨号。1918年6月她被一艘货船意外撞沉[ 26] [ 25]

1902年吉菲昂号的石版画 吉菲昂号是德意志帝国海军建造的最后一艘无防护巡洋舰。事实上,她更像是奥古斯塔皇后号 [ ag] 防护巡洋舰 的缩小版[ 31] [ 32]

由于在海上试航中发现通风问题,需要长时间修改,所以船的建造周期被迫延长。在1897年底被派往东亚分舰队之前,她在德国度过头两年半的时间。此后她参加对义和团运动的镇压,并于1900年参加第二次大沽口之战 。1901年底,吉菲昂号回到德国,在那里她进行现代化改造,然后转入后备役。第一次世界大战开始后,海军计划将该舰召回,但由于人员短缺而沒有回到现役。取而代之的是将她改成一艘军营船。战后,她被改装成一艘货船,并重新命名为阿道夫·佐默费尔德号(德語:Adolf Sommerfeld )[ ah] [ 35]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 2]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 4]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 6]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 7]

^ 译名参考自《非洲通史 第4版》[ 9]

^ 译名待补充参考来源。

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 4]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 4]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 4]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 4]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 4]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 4]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 2]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 2]

^ 历史学家埃里希·格鲁纳(Erich Gröner)指出,满载被定义为“(等于)排水量加上满载燃料油、柴油、煤、备用锅炉给水、舰载机燃料和特殊设备。”[ 10]

^ 译名参考自《海战事典.2》。[ 11]

^ 另有来源记载为14.1節(26.1公里每小時;16.2英里每小時)。[ 18]

^ 另有来源记载为“1888年5月4日”。[ 18]

^ 另有来源记载为14.3節(26.5公里每小時;16.5英里每小時)。[ 18]

^ 另有来源记载为15.7節(29.1公里每小時;18.1英里每小時)。[ 28]

^ 根据德意志帝国海军的命名法,该炮的官方名称为10.5 cm SK L/35 。其中SK(Schnelladekanone 倍径 。

^ 另有来源记载为16.9節(31.3公里每小時;19.4英里每小時)。[ 28]

^ 另有来源记载为1,864公噸(1,835長噸;2,055短噸)。[ 28]

^ 另有来源记载为16.9節(31.3公里每小時;19.4英里每小時)。[ 28]

^ 另有来源记载为“1892年1月27日”。[ 28]

^ 另有来源记载为1,864公噸(1,835長噸;2,055短噸)。[ 28]

^ 另有来源记载为16.2節(30.0公里每小時;18.6英里每小時)。[ 28]

^ 另有来源记载为1,864公噸(1,835長噸;2,055短噸)。[ 28]

^ 另有来源记载为15.9節(29.4公里每小時;18.3英里每小時)。[ 28]

^ 另有来源记载为“1914年9月8日”。[ 28]

^ 另有来源记载为1,918公噸(1,888長噸;2,114短噸)。[ 28]

^ 另有来源记载为16.3節(30.2公里每小時;18.8英里每小時)。[ 28]

^ 译名参考自《德国巡洋舰史》。[ 30]

^ 译名参考自《德语姓名译名手册》。[ 33] [ 34]

^ Gardiner ,第249頁^ 2.0 2.1 2.2 日本海人社 & 德国巡洋舰史 ,第20頁^ Sondhaus ,第166頁^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 日本海人社 & 德国巡洋舰史 ,第24頁^ Gröner ,第93–97頁^ 日本海人社 & 德国巡洋舰史 ,第26頁^ 日本海人社 & 德国巡洋舰史 ,第28頁^ Gröner ,第98–100頁^ 赵俊 2021 ,第355頁^ Gröner ,第ix頁^ 海战事典.2 ,第4頁^ Sondhaus ,第166–167頁^ Gröner ,第93頁^ 14.0 14.1 14.2 Hildebrand, Röhr, & Steinmetz Vol. 7 ,第145頁^ Hildebrand, Röhr, & Steinmetz Vol. 7 ,第147頁^ 16.0 16.1 16.2 Gröner ,第94頁^ 17.0 17.1 17.2 17.3 Gröner ,第93–94頁^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 日本海人社 & 德国巡洋舰史 ,第20頁^ 19.0 19.1 Hildebrand, Röhr, & Steinmetz Vol. 7 ,第178頁^ Gröner ,第93–99頁^ Gardiner ,第253頁^ Hildebrand, Röhr, & Steinmetz Vol. 7 ,第154頁^ Marley ,第924–925頁^ Hildebrand, Röhr, & Steinmetz Vol. 2 ,第191頁^ 25.00 25.01 25.02 25.03 25.04 25.05 25.06 25.07 25.08 25.09 25.10 25.11 25.12 25.13 25.14 25.15 25.16 25.17 25.18 25.19 Gröner ,第98頁^ Schurz . Naval History & Heritage Command [2012-05-05 ] . (原始内容 存档于2004-03-14). ^ 27.00 27.01 27.02 27.03 27.04 27.05 27.06 27.07 27.08 27.09 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 Gröner ,第97頁^ 28.00 28.01 28.02 28.03 28.04 28.05 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 28.13 28.14 28.15 28.16 28.17 28.18 28.19 日本海人社 & 德国巡洋舰史 ,第24頁^ 日本海人社 & 德国巡洋舰史 ,第42頁^ Gardiner ,第249, 254頁^ Hildebrand, Röhr, & Steinmetz Vol. 3 ,第194頁^ 德语姓名译名手册 ,第3頁^ 德语姓名译名手册 ,第578頁^ Hildebrand, Röhr, & Steinmetz Vol. 3 ,第194–196頁^ 36.0 36.1 36.2 36.3 日本海人社 & 德国巡洋舰史 ,第26頁^ 37.0 37.1 37.2 Gröner ,第99頁

Gardiner, Robert (编). Conway's All the World's Fighting Ships: 1860–1905. London: Conway Maritime Press. 1979. ISBN 978-0-85177-133-5(英语) . Gröner, Erich. German Warships: 1815–1945. Vol. I: Major Surface Vessels. Annapolis: Naval Institute Press. 1990. ISBN 978-0-87021-790-6(英语) . Hildebrand, Hans H.; Röhr, Albert & Steinmetz, Hans-Otto. Die Deutschen Kriegsschiffe. Biographien – ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart. (10 Bände) [The German Warships. Biographies – a Mirror of Naval History from 1815 to the Present. (10 Volumes)] 2 . Ratingen: Mundus Verlag. 1993. ISBN 978-3-7822-0211-4(德语) . Hildebrand, Hans H.; Röhr, Albert & Steinmetz, Hans-Otto. Die Deutschen Kriegsschiffe. Biographien – ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart. (10 Bände) [The German Warships. Biographies – a Mirror of Naval History from 1815 to the Present. (10 Volumes)] 3 . Ratingen: Mundus Verlag. 1993. ISBN 978-3-7822-0211-4(德语) . Hildebrand, Hans H.; Röhr, Albert & Steinmetz, Hans-Otto. Die Deutschen Kriegsschiffe. Biographien – ein Spiegel der Marinegeschichte von 1815 bis zur Gegenwart. (10 Bände) [The German Warships. Biographies – a Mirror of Naval History from 1815 to the Present. (10 Volumes)] 7 . Ratingen: Mundus Verlag. 1993. ASIN B003VHSRKE (德语) . Grießmer, Axel. Die Linienschiffe der Kaiserlichen Marine. Bonn: Bernard & Graefe Verlag. 1999. ISBN 978-3-7637-5985-9(德语) . Marley, David. Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the Western Hemisphere, 1492 to the Present . Santa Barbara: ABC-CLIO. 2008. ISBN 978-1-59884-100-8(英语) . Sondhaus, Lawrence. Preparing for Weltpolitik: German Sea Power Before the Tirpitz Era . Annapolis: Naval Institute Press. 1997. ISBN 978-1-55750-745-7(英语) . 日本海人社 (编). 德国巡洋舰史 . 世界舰船 第1版. 青岛: 青岛出版社. 2010-06 [2020-01-25 ] . ISBN 9787543664319存档 于2020-01-25) (中文(中国大陆)) . 指文号角工作室; 中国海军史研究会 (编). 海战事典.2 第1版. 长春: 吉林文史出版社. 2016-02 [2020-02-24 ] . ISBN 9787547230152存档 于2020-02-24) (中文(中国大陆)) . 新华通讯社译名室 (编). 德语姓名译名手册. 修订本 第1版. 北京: 商务印书馆. 1999-10. ISBN 7100026741(中文(中国大陆)) . (英)凯文·希林顿. 非洲通史 第四版. 赵俊 译. 北京: 九州出版社. 2021-03. ISBN 978-7-5108-9793-1(中文(中国大陆)) .

斜體字 為未建成艦

希佩爾海軍上將級

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

其它未建成艦

舰队巡洋舰

侦察巡洋舰

遠洋偵察級

SP1 / Z40 SP2 / Z41 SP3 / Z42 SP4 SP5 SP6

註1:按1899年德意志帝国海军 定义的“小巡洋舰”及“大巡洋舰”列出 註2:按1930年《伦敦海军条约 》定义的“轻巡洋舰”及“重巡洋舰”列出 註3:此艦級為M級放大版本,設計上與M級有差別,故稱作「改良M級」並歸類至M級中,而有時會被單獨分類出一級 註4:此艦級在設計時分類為「裝甲艦」,但性能規格上實際分類為「重巡洋艦」